Жизненный цикл клетки многоклеточного организма

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 мая 2020; проверки требуют 6 правок.

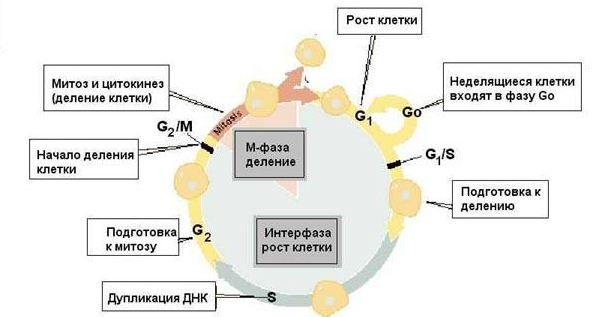

Кле́точный цикл – период существования клетки от момента её образования путём деления материнской клетки до собственного деления или гибели.

Длительность клеточного цикла эукариот[править | править код]

Длительность клеточного цикла у разных клеток разная. Быстро размножающиеся клетки взрослых организмов, такие как кроветворные или базальные клетки эпидермиса и тонкой кишки, могут входить в клеточный цикл каждые 12-36 ч. Короткие клеточные циклы (около 30 мин) наблюдаются при быстром дроблении яиц иглокожих, земноводных и других животных. В экспериментальных условиях короткий клеточный цикл (около 20 ч) имеют многие линии клеточных культур. У большинства активно делящихся клеток длительность периода между митозами составляет примерно 10-24 ч.

Фазы клеточного цикла эукариот[править | править код]

Клеточный цикл эукариот состоит из двух периодов:

- период клеточного роста (интерфаза), во время которого идет синтез ДНК и белков и осуществляется подготовка к делению клетки. Состоит из нескольких стадий:

- G1-фазы (от англ. gap – промежуток), или фазы начального роста, во время которой идет синтез мРНК, белков, других клеточных компонентов;

- S-фазы (от англ. synthesis – синтез), во время которой идет репликация ДНК клеточного ядра, также происходит удвоение центриолей (если есть).

- G2-фазы, во время которой идет подготовка к митозу.

Дифференцировавшиеся клетки, которые более не делятся, находятся в фазе покоя G0 (имея столько же ДНК, как в G1);

- период клеточного деления (фаза М, от слова mitosis – митоз). Включает две стадии:

- кариокинез (деление клеточного ядра). Митоз, в свою очередь, делится на пять стадий.

- цитокинез (деление цитоплазмы).

Описание клеточного деления базируется на данных световой микроскопии в сочетании с микрокиносъемкой и на результатах световой и электронной микроскопии фиксированных и окрашенных клеток.

Регуляция клеточного цикла[править | править код]

Закономерная последовательность смены периодов клеточного цикла осуществляется при взаимодействии таких белков, как циклин-зависимые киназы и циклины. Клетки, находящиеся в фазе G0, могут вступать в клеточный цикл при действии на них факторов роста. Разные факторы роста, такие как тромбоцитарный, эпидермальный, фактор роста нервов, связываясь со своими рецепторами, запускают внутриклеточный сигнальный каскад, приводящий в итоге к транскрипции генов циклинов и циклин-зависимых киназ. Циклин-зависимые киназы становятся активными лишь при взаимодействии с соответствующими циклинами. Содержание различных циклинов в клетке меняется на протяжении всего клеточного цикла. Циклин является регуляторной компонентой комплекса циклин-циклин-зависимая киназа. Киназа же является каталитическим компонентом этого комплекса. Киназы не активны без циклинов. На разных стадиях клеточного цикла синтезируются разные циклины. Так, содержание циклина B в ооцитах лягушки достигает максимума к моменту митоза, когда запускается весь каскад реакций фосфорилирования, катализируемых комплексом циклин-В/циклин-зависимая киназа. К окончанию митоза циклин быстро разрушается протеиназами.

Контрольные точки клеточного цикла[править | править код]

Для определения завершения каждой фазы клеточного цикла необходимо наличие в нем контрольных точек. Если клетка «проходит» контрольную точку, то она продолжает «двигаться» по клеточному циклу. Если же какие-либо обстоятельства, например, повреждение ДНК, мешают клетке пройти через контрольную точку, которую можно сравнить со своего рода контрольным пунктом, то клетка останавливается и другой фазы клеточного цикла не наступает, по крайней мере, до тех пор, пока не будут устранены препятствия, не позволявшие клетке пройти через контрольный пункт. Существует как минимум четыре контрольных точки клеточного цикла: точка в G1, где проверяется интактность ДНК, перед вхождением в S-фазу, сверочная точка в S-фазе, в которой проверяется правильность репликации ДНК, сверочная точка в G2, в которой проверяются повреждения, пропущенные при прохождении предыдущих сверочных точек, либо полученные на последующих стадиях клеточного цикла. В G2-фазе детектируется полнота репликации ДНК, и клетки, в которых ДНК недореплицирована, не входят в митоз. В контрольной точке сборки веретена деления проверяется, все ли кинетохоры прикреплены к микротрубочкам.

Нарушения клеточного цикла и образование опухолей[править | править код]

Увеличение синтеза белка p53 ведет к индукции синтеза белка p21 – ингибитора клеточного цикла

Нарушение нормальной регуляции клеточного цикла является причиной появления большинства твердых опухолей. В клеточном цикле, как уже говорилось, прохождение контрольных пунктов его возможно только в случае нормального завершения предыдущих этапов и отсутствия поломок. Для опухолевых клеток характерны изменения компонентов сверочных точек клеточного цикла. При инактивации сверочных точек клеточного цикла наблюдается дисфункция некоторых опухолевых супрессоров и протоонкогенов, в частности p53, pRb, Myc и Ras. Белок p53 является одним из факторов транскрипции, который инициирует синтез белка p21, являющегося ингибитором комплекса CDK-циклин, что приводит к остановке клеточного цикла в периоде G1 и G2. Таким образом клетка, у которой повреждена ДНК, не вступает в S-фазу. При мутациях, приводящих к потере генов белка p53, или при их изменениях, блокады клеточного цикла не происходит, клетки вступают в митоз, что приводит к появлению мутантных клеток, большая часть из которых нежизнеспособна, другая – дает начало злокачественным клеткам.

Литература[править | править код]

- Кольман Я., Рем К., Вирт Ю. (2000). ‘Наглядная биохимия’,

- Ченцов Ю. С. (2004). ‘Введение в клеточную биологию’. М.: ИКЦ «Академкнига»

- Копнин Б. П. ‘Механизмы действия онкогенов и опухолевых супрессоров’

Ссылки[править | править код]

- действия онкогенов и опухолевых супрессоров – обзор (недоступная ссылка)

- [www.xumuk.ru/biochem/380.html/наглядная биохимия]

Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым). Список проблемных доменов |

((“Клеточный цикл- это время появления в результате деления до оброзования дочерних клеток”

))

Источник

Понятие жизненного цикла клетки

У значительного большинства клеток существует определённый жизненный цикл.

Определение 1

Жизненный цикл – это период жизни клетки от её появления до окончания деления или гибели.

Этот цикл характеризуется большим количеством процессов, происходящих в клетке: рост, развитие, дифференциация, функционирование и т.п.

Клеточный цикл состоит из длительного периода интерфазы, а также коротких периодов митоза и цитокинеза.

Пример 1

У лейкоцитов митоз и цитокинез длятся 10 минут, а стадия интерфазы – более 24 часов.

Интерфаза – это период жизни клеток, в течение которого не происходит их деление.

Замечание 1

В этот период жизненного цикла клетки поддерживают свой гомеостаз и выполняют определённые функции.

Исследование различных групп клеток отдельного организма свидетельствует, что большинство из них находятся в интерфазе. Лишь небольшая часть клеток – около 1% – может быть задействована на это время в митозе.

Клеточный цикл, который оканчивается делением, свойствен для большинства разновидностей клеток многоклеточного организма и для всех одноклеточны

Все разновидности клеток имеют разную длительность как всего цикла, так и отдельных его периодов, даже в различных тканях одного и того же организма.

Пример 2

У человека длительность клеточного цикла для клеток эпителия кожи составляет 10-20 суток, для лейкоцитов – 4-5 суток, для клеток костного мозга – 8-12 часов.

Длительность жизни клетки запрограммирована генетически и наследуется.

На определённом этапе жизнедеятельности в клетках образуются специальные белковые молекулы, определённая концентрация которых сигнализирует о необходимости деления или гибели.

Интерфаза. Периоды интерфазы

Определение 2

Интерфаза – это период жизненного цикла клетки, во время которого она живёт, функционирует и готовится к делению.

Началом интерфазы и всего клеточного цикла можно считать момент окончания предыдущего цитокинеза.

Первый период интерфазы – пресинтетический, или $G_1$. На протяжении этого периода генетическая информация, закодированная в ДНК, находится в состоянии максимального функционирования – ДНК руководит синтезом РНК и белков. В этот период, который является наиболее длительным, клетки растут, дифференцируются и выполняют свои функции. В ядрах таких клеток содержится диплоидный набор хромосом, каждая из которых состоит из одной молекулы ДНК. Генетическая формула клетки в этот период – $2n2c$, где $n$ – гаплоидный набор хромосом, $c$ – количество копий ДНК.

Во время следующего, синтетического, периода ($S$) синтезируется и удваивается ДНК. В результате каждая хромосома уже состоит из двух хроматид, из двух дочерних молекул ДНК, соединённых в участке центромеры. Количество генов увеличивается вдвое. Удваивается и количество белков хроматина. Генетическая формула в этот период – $2n4c$.

Репликация ДНК является очень важным моментом во время подготовки клетки к делению. Только репликация лежит в основе как бесполого, так и полового размножения, а, значит, и непрерывности жизни.

Начало синтеза ДНК является началом $S$-периода. После начала удвоения ДНК клетка уже не может возвратиться к $G_1$- периоду и обязательно должна поделиться.

Момент начала фазы $S$ называется точкой рестрикции. Синтез ДНК запускается с появлением специальных сигнальных молекул белков-активаторов $S$-фазы. В конце $S$- фазы, после полной репликации ДНК, белок-активатор разрушается, и клетка может переходить к следующему периоду. Клетки, не имеющие «разрешения» на деление, не способны пройти точку рестрикции. Такие клетки на определённый период времени останавливаются в состоянии «покоя» – в $G_0$-фазе, поддерживая метаболизм и выполняя свои функции.

Нейроны и мышечные клетки могут функционировать на протяжении всей жизни организма.

В постсинтетическом периоде $G_2$ клетки готовятся к митозу. Происходит постепенное разрушение цитоскелета, начинается конденсация и спирализация хроматина. Усиливается синтез АТФ, белков, РНК, липидов и углеводов. Формируются новые органеллы клетки. Размеры клетки значительно увеличиваются. Синтезируются специальные белки-регуляторы, которые способствуют переходу клетки из фазы $G_2$ к делению. Период $G_2$ переходит в профазу митоза. Это тот момент клеточного цикла, когда впервые в световой микроскоп можно увидеть хромосомы, сформировавшиеся из хроматина.

Жизненный цикл клеток многоклеточного организма контролируется окружающими клетками и гуморальными факторами организма. Существенную роль в регуляции играют также специальные белки, которые образуются клеткой под влиянием собственной генетической программы.

К числу важнейших изменений в клетке, которые происходят в интерфазе и готовят клетку к делению, относятся спирализация и сокращение половинок хромосом (хроматид), удвоение уентриолей, синтез белков будущего ахроматинового веретена, синтез высокоэнергетических соединений (в основном, АТФ). Клетка завершает свой рост и готова вступить в профазу следующего митоза.

Цитокинез

Следующий после митоза этап клеточного цикла – цитокинез – деление цитоплазмы.

По экватору материнской клетки животных организмов образуется перетяжка. Эта структура образуется ещё в телофазе митоза. Перетяжка деления формируется из микрофилламентов цитоскелета, которые образуют сократительное кольцо. Оно постепенно уменьшается, и перетяжка всё более углубляется по всему периметру. Через некоторое время материнская клетка делится на две дочерние. В образовании перетяжки и её углублении, а также в полном делении дочерних клеток активное участие берёт цитоскелет. После цитокинеза обе доерние клетки содержат все компоненты материнской клетки.

Замечание 2

Если после митоза не происходит цитокинез, то образуются многоядерные клетки.

Источник

Раздел ЕГЭ: 2.7. … Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. …

Клеточный цикл (жизненный цикл клетки) – время существования клетки от начала одного деления до начала следующего деления, состоит из интерфазы и собственно процесса деления.

Интерфаза – период между делениями, в котором происходят процессы роста и развития клетки, удвоения ДНК, синтеза белков и органических соединений.

Периоды интерфазы:

- Пресинтетический (постмитотический) период G1 – образуются рибосомы, синтезируется АТФ и все виды РНК, ферменты, делятся митохондрии, клетка растет (хромосомный набор – 2n2c).

- Синтетический период S – удвоение ДНК, вследствие которого к концу синтетического периода каждая хромосома состоит из двух хроматид, активно синтезируются структурные белки ДНК – гистоны (хромосомный набор – 2n4c).

- Постсинтетический (премитотический) период G2 – подготовка к последующему процессу – делению клетки, синтезируются белки и АТФ, удваиваются центриоли (хромосомный набор – 2n4c).

Примечание. В схемах деления гаплоидный набор хромосом обозначают буквой n, а молекул ДНК (т. е. хроматид) – буквой с. Перед буквами указывают число гаплоидных наборов, например:

1n2с – гаплоидный набор удвоенных хромосом,

2n2с – диплоидный набор одиночных хромосом,

2n4с – диплоидный набор удвоенных хромосом.

Митоз и амитоз

Митоз (непрямое деление клетки) – процесс равномерного распределения между дочерними клетками ядерного наследственного материала.

В результате митоза из одной материнской клетки с диплоидным (двойным) набором хромосом образуются две диплоидные дочерние клетки, содержащие полную генетическую информацию в том же объёме, что и родительская. Митоз обеспечивает сохранность наследственных признаков и увеличение количества клеток или одноклеточных организмов.

Стадии (фазы) митоза:

- Профаза (2n4c) – спирализация хромосом, уменьшение их функциональной активности; репликация практически не идёт; разрушение оболочки ядра; образование веретена деления; прикрепление хромосом к нитям веретена деления.

- Метафаза (2n4c) – спирализация хромосом достигает максимума; хромосомы утрачивают свою функциональную активность, образуют экваториальную пластинку.

- Анафаза (4n4c) – деление центромер; расхождение по нитям веретена сестринских хромосом. Анафаза заканчивается, когда центромеры достигают полюсов клетки.

- Телофаза (2n2c) – деспирализация хромосом; образование ядерной оболочки; деление цитоплазмы; между дочерними клетками формируется клеточная стенка.

Амитоз – прямое деление клетки, при котором ядро делится путём перешнуровки без предшествующей перестройки:

- хромосомы не проходят цикла спирализации;

- не образуется веретено деления;

- клетка делится сразу после репликации ДНК;

- ДНК между дочерними клетками распределяется неравномерно.

Амитоз проходит быстрее, чем митоз. В результате амитоза увеличивается количество дочерних клеток, но одновременно могут появляться двух- и многоядерные клетки. Амитоз характерен для одноклеточных и некоторых клеток многоклеточных организмов (клетки при патологических состояниях).

Мейоз

Мейоз – способ деления эукариотических клеток, в результате которого из одной материнской клетки образуются четыре дочерние с уменьшенным в два раза набором хромосом. На этапе интерфазы (предшествует мейозу) происходит репликация ДНК с последующим удвоением хромосом. Клетки с диплоидным набором хромосом, каждая состоит из одной хромосомной нити (хромонемы). После интерфазы хромосомы становятся удвоенными, а их диплоидное число 2n сохраняется. Центриоли в клеточном центре удваиваются.

Стадии (фазы) мейоза I (редукционное деление):

- Профаза I – спирализация хромосом; конъюгация; кроссинговер; хроматиды начинают расходиться; биваленты обособляются и располагаются по периферии ядра; ядрышко исчезает (хромосомный набор клетки – 2n4c).

- Метафаза I – начинается с момента разрушения ядерной оболочки; биваленты располагаются в экваториальной плоскости, прикреплённые к нитям веретена деления (хромосомный набор клетки – 2n4c).

- Анафаза I – центромеры каждой пары гомологичных хромосом разъединяются, и к полюсам клетки отходят гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид (хромосомный набор клетки к концу анафазы: у полюсов – 1n2c, в клетке – 2n4c).

- Телофаза I – начинается с достижения хромосомами полюсов клетки (у каждого полюса – n хромосом): происходит редукция числа хромосом; образуется ядерная оболочка; делится цитоплазма; формируется клеточная стенка (хромосомный набор каждой из образовавшихся клеток – 1n2c).

Завершение мейоза I сопровождается образованием двух дочерних клеток, содержащих гаплоидный набор хромосом, которые в свою очередь остаются удвоенными.

Во время кратковременной интерфазы (интеркинеза) не происходит репликация ДНК, нет удвоения хромосомы, две дочерние клетки вступают во второе деление мейоза.

Стадии (фазы) мейоза II (по типу митоза – равное деление):

- Профаза II – непродолжительная, так как хроматиды спирализованы (хромосомный набор клетки – 1n2c).

- Метафаза II – образуются экваториальная пластинка, хромосомы, состоящие из двух хроматид, центромерными участками прикрепляются к нитям веретена деления (хромосомный набор клетки – 1n2c).

- Анафаза II – хроматиды расходятся к полюсам клетки (хромосомный набор у каждого полюса – 1n1c, в клетке – 2n2c).

- Телофаза II – образуется ядерная оболочка; делится цитоплазма; формируется клеточная стенка. Образуются четыре гаплоидные клетки 1n1c (хромосомные наборы образовавшихся клеток не идентичны).

Мейоз II проходит по типу митоза. В результате мейоза из одной клетки с диплоидным набором хромосом после двух последовательных делений образуются 4n клетки.

Черты мейоза

- Редукция числа хромосом (если бы не было уменьшения числа хромосом при образовании половых клеток, то из поколения в поколение их количество возрастало бы и был бы утрачен один из важнейших признаков каждого вида – постоянство числа хромосом),

- Конъюгация (сближение и переплетение) гомологичных хромосом.

- Рекомбинация генетического материала, обусловленная случайным расхождением материнских и отцовских гомологичных хромо сом в дочерние клетки, а также кроссинговером (процессом обмена участками гомологичных хромосом).

Таким образом, мейоз – непрерывный процесс, состоящий из двух последовательных делений ядра и цитоплазмы, перед которыми репликация происходит только один раз. Энергия и вещества, необходимые для обоих делений мейоза, накапливаются во время интерфазы I.

Наборы хромосом и количество ДНК в клетке (мейоз)

Это конспект для 10-11 классов по теме «Жизненный цикл клетки. Митоз и мейоз». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии

Источник