Летний цикл славянского календаря

В этой статье попробуем разобраться, что представляет из себя славянский календарь? Действительно ли календарь – это «Каледы дар»? До марта 2021 года по славянскому календарю – год Прядущего Мизгиря, а вернее, лето 7528-е. А вот с 20-го марта 2021 года стоит подготовиться к Кричащему Петуху. Лето 7529-е может стать жарким…

Что это за летоисчисление и какому календарю стоит верить?

Реформы календарей

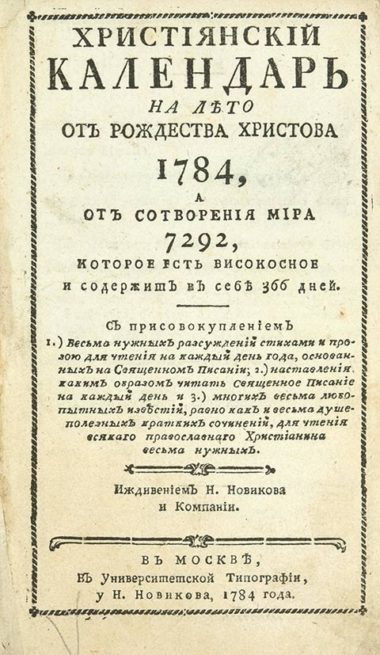

Календарь – одно из древнейших изобретений человечества. Легче всего найти подтверждение в источниках для не так давно случившихся фактов. Например, всего каких-то триста лет назад. Времени прошло не так много. Уничтожить и переписать в угоду определенной политической ситуации источники пока еще не удалось в полной мере.

Подписан царский указа был 19 декабря по юлианскому исчислению лет. «Сотворение Мира» – это не метафора, как можно подумать. Петр Первый весьма непатриотично лишил одним росчерком пера славянский народ нескольких тысяч лет:

7208-1700 = 5508

Объяснение, почему Петр 1 пошел на реформу календаря приводилось тут же. Удобства общения с зарубежными соседями ради, в общем-то.

Кроме того, не возбранялось указывать и дату по прежнему календарю, по привычному «от сотворения мира», но это только «сряду» с новым «от Рождества Христова».

Так как григорианский календарь соседних держав не совпал с юлианским, то возникла разница на 10 дней. Петр Первый, не усомнившийся в изменении тысячелетий, засмущался и не стал менять даты календаря Цезаря. В России Указ подписан 19 декабря, а в Европе было 29-е.

«Отстающий календарь» терпели вплоть до очередного потрясения страны и смены власти. После Октябрьской революции «старый» стиль был изменен на «новый» и в память об этом мы получили любимый народный праздник – Старый Новый год.

Попытки «внедрения» нового стиля предпринимались неоднократно. Например, в 1830 году выступила Петербургская академия наук о необходимости изменить календарь. Однако министр народного просвещения того времени – князь К.А. Ливен был против, о чем и высказался в докладе царю. Николаю Первому пришлось согласиться с князем, а не с Академией наук.

Следующие попытки «сдвинуть» исчисление на 10-13 дней предпринимались в 1864 и 1899 годах, но они яростно «отбивались» органами царской власти и представителями Синода (церкви).

Почему же сдвинулся в итоге календарь не на 10 дней, как было в 1700 году, а на 13?

Дело в том, что в году 365 дней и 6 часов (минуты и секунды мы тут «округлили»).

В процессе развития календарной системы, человечество остановилось на том, что каждые четыре года наступает високосный, добавляется, как вы помните, 29 февраля.

То есть, копий было сломано не мало, а в итоге мы имеем не самый совершенный календарь. В нынешнем календаре 365 дней (плюс один високосный с 366-ю днями), 12 месяцев, 30/31 дней в месяце, 24 часа в сутках.

Согласитесь, хорошо, что проект советского календаря так и не был принят?

А как было у наших предков? Как они решали проблему «лишних» часов, если, конечно, они знали об этом?

Календарь предков славян

Википедия утверждает, что происхождение слова «календарь» имеет латинские корни. «Календае» – первый день месяца. Раньше в календы наступал срок платежа по долгам. Поэтому, как нам объясняют, «бухгалтерские книги» постепенно стали календарем в современном понимании.

Другое мнение, что происхождение слова от «Каляды даръ» и оно затем уже распространилось по миру и «дошло» и до Древнего Рима. В пользу этого мнения следующие умозаключения: в латинском языке «долг» – «дебитум». Узнаете знакомое «дебет»? Книга на латыни – «либра» или «либеллус». Записка – «нота», «албум» или «литерае». Для обозначения понятия ссуда у древних римлян было также отдельное слово – «фаенерор». Почему же тогда записки о долге, который записывался и требовался к возврату, начали называть именно по первому дню месяца – «календ»? Получается, что «календариум» и ссуды – довольно нелогичное объяснение происхождение слова «календарь» в его последующем понимании.

О том, что предсказывали нам в 2020 году наряду с ясновидящими и астрологами, читайте в статье «Предсказания на 2020 год для России…»

Самое время подвести итоги за год…

Более логичным представляется происхождение именно от дара Каляды. Рассмотрим это утверждение. Круглолет Числобога – другое наименование Каляды дара, основывается на 9-ти и 16-ти численной системе счета. Также для славян священной цифрой является 3.

Вспомните русские народные сказки: трехголовый змей; камень у трех дорог; тридевять земель; тридевятое царство; сорок сороков.

За десятки тысячелетий Каляды Дар «не забежал» вперед и «не отстал» ни на день! Причиной точности Круголета в том, что он основывается на матиакальной модели Вселенной. В нем учтена галактическое место Земли и ее осевая централизация.

Календарь отображается Рунами. Сороковники – это месяц в сорок дней. Сороковник – первый по счету обозначался одной Руной, а последующие – сочетанием Руны первого Сороковника со второй Руной, которая обозначала часть вращение Земли вокруг Ярилы (Солнца).

Один цикл вращения Земли вокруг Ярилы составляло Лето. Если умножить 40 (дней) на 9 (месяцев), мы получим 360 дней. Неделя состояла из девятин – 9 дней.

360 градусов в окружности – может быть отсюда берут начало? И 360 секунд в часе?

«Лето» имеет в русском языке множество понятий. «Сколько тебе лет?», а не «годов». А также: летопись, летоисчисление, в летах (немолодой), по молодости лет, кануть в Лету…

«Лет» – лететь без опоры, а «о» – круг, «лето» – лететь по кругу.

Даты в Летописях записывались буквами, а не цифрами, как велел Петр Первый.

Итак, вот какое велось исчисление лет (на момент введения календаря от Рождества Христова, т.е. 1700):

Лето 7208 от Сотворения Мира в Звездном Храме;

12708 от Великой Стужи;

44244 от Сотворения Великого Коло Рассении;

106478 от Основания Асгарда Ирийского;

111813 от Великого Переселения из Даарии;

И далее, до Лета 604 074 от Времени Трех Солнц…

Напомним, это по состоянию на 1700 год, т.е. прибавляем к этим датам 320 лет, прошедших с петровской реформы.

В марте 2020 года наступает 7528-е лето от Сотворения Мира в Звездном Храме.

Что означает С.М.З.Х. – Сотворение Мира в Звёздном Храме?

Некоторые историки полагают, что под Сотворением Мира следует понимать заключение мира в великой битве двух народов. Великая Раса (Славяно-Арии) победила Великого Дракона (Китайцы или аримами).

Другое мнение – в тот год наблюдалось необычное явление звезд, которое и названо было Сотворением Мира. Из-за того, что в русском алфавите были изменены буквы, слово «мир» стало пониматься только как последствие победы, а до этого «мiр» имело и иной смысл – «устройство», «порядок».

В 5508 году до нашей эры на звездном небе наблюдалось уникальное астрономическое явление.

Оно заключалось в том, что на одной линии выстроились центр эклиптики, ось вращения Земли и ярчайшая звезда северного полушария Арктур. Уникальность явления и расчеты по годам можно посмотреть по ссылке на работу ученого, академика РАЕН Тюняева Андрея Александровича: https://via-midgard.com/14947-o-sotvorenii-mira-i–yetogo-sobytiya.html

Таким образом, как считает Тюняев, астрономическое событие и стало точкой отсчета славянского календаря. Затем, знания по астрономии постепенно утрачивались. Жрецы, которые знали астрономию уничтожались чужеземцами, а знания искажались и передавались уже в религиозном ключе или как мифы.

Кроме того, сама дата от Сотворения Мира – 5508 г. до н.э. берется историками на основании «византийского» варианта летоисчисления. А ведь еще существовали иные варианты: еврейская, иудейская, алексанрийская, по Феофилу, по Августину и многие другие. Летописей, дошедших до нас, довольно много и все они указывают на разные года Сотворения Мира.

Также рекомендую ознакомиться с трудами доктора философских наук Валерия Дёмина. Для начала посмотрите статью о Макоши – богине славян, где идут ссылки на исследования фольклора Дёминым.

Русский Народный календарь

Как обстояло дело с летоисчислением в не таком далеком прошлом – в нашей эре? Начиная с крещения в Х веке по привычному нам григорианскому календарю?

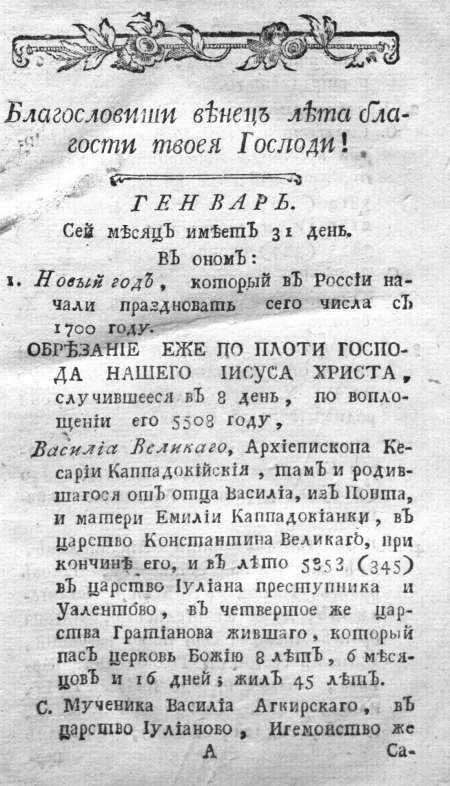

На Руси календарь называли месяцесловом. Это аграрный или народный календарь. Наряду с ним существовали и использовались церковный и гражданский. Все три календаря в чем-то были сходными, а в чем-то сильно различались. Поэтому возникала довольно часто путаница. В народном календаре указывались события, связанные с жизнью крестьян – когда проводить те или иные работы. Это своеобразная энциклопедия народной жизни – дневник будней и праздников, обычаев и культуры того времени.

На Руси календарь называли месяцесловом. Это аграрный или народный календарь. Наряду с ним существовали и использовались церковный и гражданский. Все три календаря в чем-то были сходными, а в чем-то сильно различались. Поэтому возникала довольно часто путаница. В народном календаре указывались события, связанные с жизнью крестьян – когда проводить те или иные работы. Это своеобразная энциклопедия народной жизни – дневник будней и праздников, обычаев и культуры того времени.

После принятия христианства, многие народные праздники стали под запретом церкви как языческие. Народ не мог так просто отказаться от своих обычаев и обрядов, поэтому церковь умело заменяла названия праздников, переименовывались святые и менялось толкование на христианское.

При крещении Руси ввели юлианский календарь. Он был не принят народом, потому что названия месяцев были непонятными – номера на латыни, самих месяцев на 3 больше, да и начало года – осенью, а не весной. Церковники придумали выход – месяца стали называть по славянски: стужень, серпень и т.п. Тогда названия месяцев прижились, но народный календарь продолжал использоваться наряду с церковным. Ведь в церковном можно было посмотреть лишь церковные даты, а в жизни требовались совершенно другие – когда проводить те или иные работы, когда праздновать день Купалы или Масленицы-Марёны.

Кроме того, возникала путаница с освещением событий. Русские летописцы указывали на дату от С.М.З.Х. с учетом того, что начало года было весной. Греческие приглашенные летописцы – дата от С.М. от начала года осенью. Возникала разница 1 год, если дата приходилась, например, на 1 марта. Иван Третий издал Указ, по которому начало года стали отмечать с 1 марта 6856 года от С.М.З.Х. На запрет использовать «старый» календарь народ ответил бунтами и расправой с «божьими» людьми. Иван Третий был вынужден разрешить пользоваться двумя календарями. Один – церковный, – считался официальным, а второй – народным.

К лету 7000-му начались настроения «конца света». После наступления даты, убедившись, что апокалипсис не наступил, Церковь приняла решение о переносе начала года с 1-го марта на 1-е сентября.

В 7090 году католической церковью был принят календарь папы римского Григория XII. Его мы и называем григорианским. И исчисление по григорианскому календарю стало вестись от Рождества Христова.

Дальше известно – Петр I в 7208 г. ввел григорианский календарь и стал с 1 января 1700 год.

Языческие праздники по возможности «перекраивали» под христианские: День Бога Велеса стал днем Власия. День Бога Купалы – день Ионна Крестителя. День Бога Перуна – день Ильи Пророка.

Постепенно народный календарь становился двояким – в нем переплелись народные обычаи, языческие и христианские праздники.

Народное исчисление, как бы то ни было, прочно связано со сменой времен года. Спиридоньев день – это день зимнего солнцеворота (21 декабря) и он был перенесен на 25-е – на Рождество. А Масленица – начало коловорота (года по современному говоря), – с 21 марта по христианскому календарю приурочена к Пасхе и стала иметь плавающую дату.

В итоге, у нас наблюдается эдакий сплав православия и христианства в календаре. Сосуществование народных и церковных дат и праздников в настоящее время уже невозможно как-либо разъединить, это целая система. Живая, меняющаяся и развивающаяся. Народный календарь зависит от ситуации в стране, отражая и вбирая в себя все самое важное и значимое.

Почему сложно восстановить славянский календарь?

Вы тоже заметили, что если 40 дней умножить на 9 месяцев получим 360 дней это не 365? Куда делись 5-6 дней в году, если историки утверждают, что славянское летоисчисление отличалось такой точностью, что даже за несколько тысячелетий не накопилось какой-либо погрешности, а не то что у нас – каждые четыре года – високосные? Дело в том, что в сороковнике могло быть 40 или 41 день.

В дне было 16 часов по 144 части. 1 час (примерно 90 минут) составляло 1296 Долей (примерно 37,56 сек). В Доле – 72 мгновений, каждое мгновенье – это 760 мигов. Один Миг равнялся 160 Сигов, а Сиг – 14 тысячам Сантигов.

1 секунда = 34,5 долей = 2484,34 Мгновений = 1888102,236 Мигов = 302096358 Сигов

Еще один вопрос – как и кто находит и объясняет источники. Ученые – они тоже люди. В 1988 году обнаружена древнейшая стоянка человека в местности Диринг-Юрях. Это Якутия. Предполагаемый возраст стоянки – около 2,5 млн. лет. Но по общепринятой теории жизнь начала распространяться с Африки. (Не говоря уж о том, что от обезьяны). В Челябинской области найдено поселение 20 в.- 2 до н.э. – Аркаим. Раскопки доказывают, что человек в то время был очень даже культурно развит, опять же, не говоря о других аспектах развития. Не прекращаются споры историков, развешивание ярлыков «псевдоученых» и «эзотериков». Сам разброс датирования построек Аркаима показателен – от 20 до 2 века до н.э.

Ачинскому жезлу (календарю) – около 18 тысяч лет. Те же самые вопросы без ответов.

Получается, что мало найти «след», надо еще его интерпретировать.

Предания доходят до нас не только через камни и поселения. Другое направление – устное народное творчество. Вот где есть разгуляться фантазии! Как говорится, нет дыма без огня. Если какое-то важное событие произошло, оно обязательно будет отражено. Сказ о том важном событии, обрастая подробностями, будет передаваться из поколения в поколение. И через сказки, где «ложь добрым молодцам урок», можно уловить нить знаний, накопленных давно-давно.

Но это уже совсем другая история… Как результат творчества можно привести пример чертоги по датам рождения или славянский тотемный календарь.

Читайте также тотемный гороскоп 2020 го или Лета Прядущего Мизгиря и на 2021 год или Лето Кричащего Петуха .

Выводы

Начав отвечать на вопрос: что представляет из себя Каледы дар или славянский календарь, мы получили еще больше вопросов. Конечно, хорошо было бы написать: вот он, такой точный и красивый календарь. Пользуйтесь, как наши предки тысячи лет назад. Но к сожалению, до нас дошло так мало источников, которые могли бы дать исчерпывающие ответы. Представьте, что снова (?) наступит потоп (поменяются полюса или др.) и сметет все достижения цивилизации. Останутся лишь кое-где каменные глыбы. Ни книг, ни компьютеров. Наши далекие потомки через три-четыре тысячи лет найдут захоронения и будут по украшениям судить о развитии нашей цивилизации. Ну, и, конечно, наскальные росписи изучать, те самые, которые мы сейчас сами изучаем. И календари каменные.

Я буду рада, если мое исследование заставило вас задуматься о казалось бы обыденных явлениях. Иногда задать вопрос гораздо важнее, чем получить ответ.

Лада Фролова

Источник

Древнеславянский календарь – условное название комплекса календарных представлений древних славян, существовавших в языческой культуре и повлиявших в период христианизации на формирование календарных систем славянских народов. Эти представления касаются способов подсчёта дней, месяцев и лет.

Источники для реконструкции древнеславянского календаря[править | править код]

Историки используют для восстановления древнеславянского календаря сведения из средневековых письменных источников. Во-первых, это болгарские и древнерусские летописные тексты, в которых упоминаются названия месяцев и ведётся счёт лет и временных периодов, начиная с дохристианской истории славян. Во-вторых, это агиографическая литература. Особую группу составляют тексты, содержащие календарные расчёты. К ним относятся пасхальные таблицы и «Учение о числах» Кирика Новгородца.

Важнейшим источником является так называемый народный календарь примет, зафиксированный в фольклорных текстах нового времени. Он сохранил, как полагают, важнейшие элементы годового календарного цикла древних славян и внутренние связи между ними. При работе с этим календарём следует принимать во внимание наслоение более поздних христианских представлений, расхождение юлианского календаря с астрономическим и смену календарей: юлианского на григорианский. Важное место занимает исследование народных названий месяцев.

Третья группа источников – археологические находки. Существует методика статистического анализа календарной символики на керамике и украшениях дописьменных археологических культур. Её суть заключается в выявлении календарных чисел, отражённых в украшениях (к примеру – числа 21, 13, 12, 9, 7, 4 и 3 – являются календарными), подсчёт частоты их употребления в ареале культуры и сопоставление с подобной статистикой соседних по территории синхронных культур, а также культур более раннего и более позднего периодов. Для славян подобных исследований не проводилось. Сложность вызывают и споры о том, какие именно археологические культуры можно считать славянскими. Другой проблемой является отсутствие на керамике славян календарной символики. Самый богатый материал для реконструкции календаря древних славян даёт керамика черняховской культуры, славянская принадлежность которой, при этом, признается далеко не большинством археологов. Некоторые исследователи пытались привлечь для реконструкции календаря числовые значения, отражённые в конструкции древнеславянских капищ (число 8, которое является скорее географическим, а не календарным).

Четвёртая группа сведений о календаре славян возникает при использовании сравнительного метода. При восстановлении используются аналогии с другими календарными системами, однако надёжных данных, ввиду отсутствия синхронных письменных источников и утвердительных археологических данных о ранней истории славян, этот метод не даёт.

Общие принципы исчисления времени древними славянами[править | править код]

Календарь славян изначально был лунным, или пережитки лунного календаря долго сохранялись. Это очевидно и из самого названия «месяц», и из многочисленных припоминаний о лунном счёте времени в народном быту. Однако реалии земледельческой жизни славян, как и других европейских народов, побуждали их больше внимания уделять солнцу. Основные праздники годового цикла издревле, ещё с дославянской поры, привязывались к дневному светилу – так что календарь славян с неизбежностью становился лунно-солнечным[1].

Б. А. Рыбаков, исследуя календарные знаки на черняховском сосуде из с. Ромашки (IV век) путём сопоставления с народным календарём, пришёл к выводу, что славяне считали время по дням, объединяя этот счёт в небольшие периоды (неделя, две недели, 40 дней, месяц (или «луна») и т. п.), учитывая таким образом порядковое положение дня относительно других дней и соотношение всего годичного цикла с астрономическими и природными явлениями. Такими явлениями, по мнению некоторых исследователей, были дни солнечного равноденствия и солнцестояния – славянские праздники Масленица, Купала и Коляда.

На ромашкинском календаре, по мнению Рыбакова, обозначен период аграрных работ с конца мая по август, отмечены праздники «Купалы» (ночь с 23 на 24 июня) и Перуна (12 и 20 июля), а также «русалии» и период жатвы.

Дни отмечены квадратиками с крестом внутри – символом света, то есть счёт вёлся «днями» («инии деньми лето чтяаху»), тогда как в древнерусских источниках также указывается на то, что предки славян до того, как узнали о 12 месяцах юлианского календаря, считали время по луне («овии по луне чтяху»), то есть месяцами.

При таком счёте времени самым простым было считать дни и года от какого-либо события, при этом образовывались разнообразные локальные календарные системы и эры, не являвшиеся общеславянскими и существовавшие непродолжительное количество времени – до следующего значимого события.

К календарной символике, имеющей числовое выражение, у древних славян относятся числа 12, 6, 4 и 3, связанные с солнцем, числа 13, 7, 5 и 4, связанные с луной, а также число 9, имеющее лунно-солнечное объяснение. В фольклоре встречаются такие временные и числовые значения как 30 лет и 3 года, «тридевять» (27) и «тридесять» (30), 40 дней и «сорок сороков» (1600) и др.

Выводы Рыбакова не разделяются некоторыми исследователями, например, Л. С. Клейном. Клейн критикует Рыбакова за натянутость выводов и игнорирование полиэтничного характера черняховской культуры, так что если знаки на горшках и могут рассматриваться как календарные символы, то только как германские или скифо-сарматские[2].

Дни недели[править | править код]

Названия дней недели у разных славянских народов[источник не указан 720 дней]

| Русские | Старо- церковно- славянские | Польские | Нижне- лужиц- кие | Верхне- лужиц- кие | Чеш- ские | Словац- кие | Словен- ские | Сербо-хорват- ские | Хорват- ские | Сербские | Македон- ские | Болгар- ские | Украин- ские | Белорус- ские |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| понедельник | понєдѣ́л҄ьникъ | poniedziałek | pòniedzôłk | pónjeźele | pondělí | pondelok | ponedeljek | ponedeljak | ponedjeljak | понедељак | понеделник | понеделник | понеділок | панядзелак |

| вторник | въто́рьникъ | wtorek | wałtora | wutora | úterý | utorok | torek | utorak | utorak | уторак | вторник | вторник | вівторок | аўторак |

| среда | срѣ́да | środa | srjoda | srjeda | středa | streda | sreda | sreda | srijeda | среда | среда | сряда | середа | серада |

| четверг | чєтврь́тъкъ | czwartek | stwórtk | štwórtk | čtvrtek | Štvrtok | Četrtek | četvrtak | Četvrtak | четвртак | четврток | четвъртък | четвер | чацьвер |

| пятница | пѧ́тъкъ | piątek | pětk | pjatk | pátek | piatok | petek | petak | Petak | петак | петок | петък | п’ятниця | пятніца |

| суббота | сѫбо́та; собо́та | sobota | sobota | sobota | sobota | sobota | sobota | subota | subota | субота | сабота | събота | субота | субота |

| воскресенье | нєдѣ́лѧ | niedziela | njeźela | njedźela | neděle | nedeľa | nedelja | nedelja | nedjelja | недеља | недела | неделя | неділя | нядзеля |

В «Повести временных лет» понедельник и вторник упомянуты всего по одному разу, среда – дважды, четверг – трижды, пятница – 5 раз, суббота – 9, а воскресение («неделя») – 17 раз.

Названия дней недели («седмицы») имеют порядковое значение: вторник – второй день, четверг – четвёртый, пятница – пятый. Название воскресенья – «неделя» – указывает на запрет трудиться в этот день, на день отдыха (такие запреты также связаны с различными народными праздниками и различными видами деятельности). Название понедельника указывает на связь последнего и первого дней («после недели»).

Слово суббота заимствовано из еврейского языка, пришло оно, вероятно, вместе с христианизацией Руси. Слово среда указывает на серединное положение дня среди пяти дней (или семи, если считать неделю не с понедельника, а с воскресенья). Пятница и воскресенье почитались в славянской народной традиции[3]. Сохранилось празднование двенадцати «пятниц» в году[4], имеющее апокрифические истоки.

Светлана Толстая считает[5], что восточные славяне пользовались пятидневной неделей, а субботу и воскресенье они заимствовали во время христианизации.

Сербский этнограф Петар Петрович предполагает, что с приходом христианства у сербов добавилась суббота, а до этого неделя состояла из шести дней[6].

Л. В. Черепнин писал о первых веках христианизации:

«Трудно с достоверностью сказать, с какого дня начинался в древней Руси счёт дней недели: с воскресенья ли, заканчиваясь субботой, или же с понедельника по воскресенье. Предполагают, что единой системы и не было, что существовали параллельно оба указанных счёта, причём, в житейском обиходе был в ходу первый, в церковной практике преобладал второй».

Дни недели, как и у других языческих народов, могли быть посвящены различным богам. Соответствие дней недели семи планетам и планетарным богам было заимствовано древнеримским календарём из халдейской астрологии Месопотамии вместе с семидневной неделей, а затем распространилось по всей римской периферии[7]. Известно[8][9], что четверг связан с Перуном, а пятница – с Мокошью (ср. поздний персонаж – Параскеву Пятницу).

Названия месяцев[править | править код]

Само слово «месяц» указывает на связь выделения такого хронологического отрезка с лунными циклами и имеет общеевропейские корни. Следовательно, продолжительность месяца составляла от 28 до 31 дня[источник не указан 242 дня], более точно указать счёт дней по месяцам пока не представляется возможным.

Славянские названия месяцев сохранились у ряда славянских народов[10]. (В языках выведенных курсивом обычно употребляются названия латинского происхождения, одним цветом обозначены названия с одним и тем же смыслом.)

В литовском языке сохранились балтийские названия месяцев, частично совпадающие со славянскими, что позволяет предположить, что часть этих названий восходит ещё ко времени балто-славянского единства. Литовские названия также приведены в этой таблице.

| совре- менный русский язык | Древне-русский язык[11] † | Русские народные [12][13] | Украин- ский язык | Белорус- ский- язык | Польский язык | Кашуб- ский язык | Полаб- ский язык † | Нижне-лужицкий язык | Верхне-лужицкий язык | Чеш- ский язык | Болгар- ский язык | Словен- ский язык | Прек- мурско-словен- ский язык | Хорват- ский язык | Серб- ский язык | Маке- дон- ский язык | Литов- ский язык[14] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Январь | Просинец | Просинец[13], Перезимье, Лютовей, Трескун | Січень | Студзень | Styczeń, Prosiniec | Stëcznik | lede môn | Wezymski | Wulki rožk | Leden | Просинец, Колог, Коложег, Голям сечко | Prosinec | sečén | Siječanj | Коложег | Коложег | sausis |

| Фев- раль | Сечень | Вьюговей, Бокогрей, Снежень, Лютень[13] | Лютий | Люты | Luty, Sieczeń, Suczec | Gromicznik | rüzac, rüsatz | Swěckowny | Maly rožk | Únor | Съчен, Сечко, Малък сечко | svečan | süšec, sűca | Veljača | Сечко | Сечко | vasaris |

| Март | Сухий | Зимобор, Протальник, Грачевник, Капельник | Березень | Сакавік | Marzec, Bierzień | Strëmiannik | zürmôn, sürmôn | Pózymski | Naletnik | Březen | Сух | sušec | mali tráven | Ožujak | Дерикожа | Цутар | kovas |

| Апрель | Бере- зозол | Снегогон, Ручейник, Первоцвет | Квітень | Красавік | Kwiecień, Łżykwiat | Łżëkwiôt | choidë môn, chéudemon | Nalětny, Jatšownik | Jutrownik | Duben | Брязок | mali traven | velki tráven | Travanj | Лажитрава | Тревен | balandis |

| Май | Травный | Ярець, Травник, Цветень[15] | Травень | Май, Травень | Maj, Trawień | Môj | laistë môn, leisten mon | Rozhelony | Rožownik | Květen | Тръвен | veliki traven | risálšček, risáolšček | Svibanj | Цветань | Косар | gegužė |

| Июнь | Изок | Разноцвет, Скопидом, Хлеборост | Червень | Чэрвень | Czerwiec, Izok | Czerwińc | pątjustë môn, pancjusté mon | Smažki | Smažnik | Červen | Изок, Червеник | rožnik | ivánšček | Lipanj | Трешњар | Жетвар | birželis |

| Июль | Червен | Страдник, Сенозарник, Грозник | Липень | Ліпень | Lipiec, Lipień | Lëpinc | zeminik, semínic | Žnjojski | Pražnik | Červenec | Чръвенъ, жетар, жътвар, сърпен | mali srpan | jakopšček | Srpanj | Жетвар | Златец | liepa |

| Август | Зарев | Густоед, Разносол, Жнивень | Серпень | Жнівень | Sierpień | Zélnik | haimôn, haymon | Jacmjeński | Žnjenc | Srpen | Орач, Зарев | veliki srpan | méšnjek | Kolovoz | Гумник | Житар | rugpjūtis |

| Сен- тябрь | Ревун | Ревун[13], Хмурень, Вересень, Зоревник | Вересень | Верасень | Wrzesień, Wersień | Séwnik | prenjă zaimă môn, pregnia- seine mon, jisinmôn | Požnjenc | Požnjenc | Září | Руен, Руй | kimavec | mihálšček, miháošček | Rujan | Гроздобер | Гроздобер | rugsėjis |

| Октябрь | Листопад | Грязник, Свадебник, Листобой | Жовтень | Кастрычнік | Paździ- ernik | Rujan | wainjă môn, weiniamon | Winowc, Winski | Winowc | Říjen | Листопад | vinotok | vsesvéšček | Listopad | Шумопад | Листопад | spalis |

| Ноябрь | Груден | Грудень[13], Полузимник, Бездорожник, Листогной | Листопад | Лістапад | Listopad | Smùtan | zaimă môn, seynemon | Młośny | Nazymnik | Listopad | Груден | listopad | andrejšček | Studeni | Студени | Студен | lapkritis |

| Декабрь | Студеный | Ветрозим, Студень, Стужайло | Грудень | Снежань | Grudzień, Studzień | Gòdnik | trubnë môn, trübnemon | Zymski | Hodownik | Prosinec | Студен | gruden | prosinec | Prosinac | Коледар | Снежник | gruodis |

В Остромировом Евангелии (XI век) и других древнейших памятниках письменности январю соответствовало название просинец (так как в это время становилось светлее), февралю – сечень (так как это был сезон вырубки леса), марту – сухий (безводный[16], есть версия, что в некоторых местах уже подсыхала земля), апрелю – березень, берёзозол (имена, связанные с берёзой, начинающей цвести), маю – травень (от слова «трава»), июню – изок («кузнечик»[17]), июлю – червень, серпень (от слова «серп», указывающего на время жатвы), августу – зарев (от «зарево»), сентябрю – рюен (от слова «реветь»: в указанный период многие животные «бывают в течке и подымают дикий рёв»[17]), октябрю – листопад, ноябрю – декабрю – грудень (от слова «груда» – «мёрзлая, не занесённая снегом грязь, лежащая по улицам и дорогам»[17]), иногда – студень.

Таким образом, у славян не существовало единых представлений о порядке и названии месяцев[источник не указан 242 дня]. Из всей массы названий выявляются праславянские названия, что говорит о единстве происхождения календаря. Этимология названий также не всегда понятна и даёт повод для разного рода спекуляций на эту тему. Единственное, в чём сходится большинство реконструкторов, – это связь названий с природными явлениями, характерными для годичного цикла.

В. Шаур считает, что у праславян существовали общие названия для месяцев, на основании чего попытался произвести реконструкцию наименований: так, январь у него *prosinьсь, февраль – *sěčьnь, март – *berzьnь, апрель – *květьnь, май – *travьnь, июнь – *čьrvьnь, июль – *lipьnь, август – *sьrpьnь, сентябрь – *versьnь, октябрь – *ruјьnь, ноябрь – *listopadъ, декабрь – *grudьnь[18].

Сезоны[править | править код]

По мнению Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова, у древних индоевропейцев выделялось лишь три времени года, что вероятно было связано с сельскохозяйственными сезонами. Однако позже практически у всех индоевропейских народов фиксируется выделение четырёх времён года. Славянское название лета является инновацией, сохраняя наряду с этим древнее значение «год»[19].

| Русские | Украинские | Белорусские | Польские | Полабские | Верхне- лужицкие | Чешские | Словац- кие | Словен- ские | Хорват- ские | Босний- ские | Сербские | Македон- ские | Болгарские |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Весна | Весна | Вясна | Wiosna | Proleto | Nalěćo | Jaro | Jar | Pomlad | Proljeće | Proljeće | Пролеће | Пролет | Пролет |

| Лето | Літо | Лета | Lato | Lato, Let | Lěćo | Léto | Leto | Poletje | Ljeto | Ljeto | Лето | Лето | Лято |

| Осень | Осінь | Восень | Jesień | prenja zaima, jisin | Nazyma | Podzim | Jeseň | Jesen | Jesen | Jesen | Јесен | Есен | Есен |

| Зима | Зима | Зіма | Zima | Zaima | Zyma | Zima | Zima | Zima | Zima | Zima | Зима | Зима | Зима |

Начало года[править | править код]

Часть исследователей[20] считает, что новый год у славян начинался в январе, когда праздновали Святки – рождение нового света.

До конца XVII века новолетие на Руси начиналось не с января, а с марта (как в Древнем Риме) или с сентября (как в Византии). До 1492 года, как полагают исследователи, оба новолетия существовали параллельно, но преобладал мартовский стиль. С 1492 года завоёвывает преобладание сентябрьский стиль, вытесняющий мартовский. Пётр I своим указом от 19 (29) декабря 1699 года указал началом года считать 1 января. Этим указом летоисчисление «от сотворения мира» Пётр I указал заменить на летоисчисление от Рождества Христова. 7208 год от сотворения мира стал 1700 годом от Рождества Христова. Этот же указ содержал указание людям поздравлять друг друга с Новым годом, а не с новолетием, как было принято ранее[21].

Если говорить о народной, крестьянской культуре, то в ночь с 31 декабря на 1 января русские отмечали Васильев вечер, преемником которого отчасти можно считать Старый Новый год. Обрядность Васильева вечера имела многие элементы «магии первого дня»[22].

Исчисление лет. Века и эра[править | править код]

Из греческой хроники Иоанна Малалы нам известно о царствовании Сварога и его сына Дажьбога. Последний правил, согласно вставке в летописи, 7470 дней, или 20 с половиной лет. С другой стороны, данный фрагмент лишь был переведён с использованием имён славянских богов. Сюжет его был полностью заимствован, отражая традицию эвгемеризма, характерную для средневековой христианской книжности. То же самое можно сказать и о русичах как «Дажьбожьих внуках» из «Слова о полку Игореве»[23].

См. также[править | править код]

- Сербский народный календарь

- Народный календарь восточных славян

- Народные календари у славян

- Византийский календарь

Примечания[править | править код]

- ↑ Алексеев, 2013, с. 21.

- ↑ Клейн, 2004, с. 98.

- ↑ Успенский Б. А. Почитание Пятницы и Недели в связи с культом Мокоши // Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей

- ↑ Рыбаков, 1981.

- ↑ Толстая, 2005.

- ↑ Петровић, 1970, с. 99.

- ↑ Scandiian days: Old or new? | Carl Edlund Anderson – Academia.edu

- ↑ Ивакин Г. Ю. Священный дуб языческих славян // Советская этнография. – 1979. – № 2. – С. 114.

- ↑ Топоров В. Н. Боги древних славян // Очерки истории культуры славян. – М.: Индрик, 1996. – С. 165, 167.

- ↑ Народни називи за месеце у години Архивная копия от 17 февраля 2008 на Wayback Machine, Јарослав Францисти: Календар и мерење времена Архивная копия от 17 февраля 2008 на Wayback Machine

- ↑ Карамзин Н. М. История Государства Российского. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-Книга, 2009. ISBN 978-5-9922-0089-8

- ↑ Некрылова, 1991.

- ↑ 1 2 3 4 5 Рыженков, 1991.

- ↑ Балтийские и славянские названия месяцев Архивная копия от 4 ноября 2011 на Wayback Machine

- ↑ Май в народном календаре (недоступная ссылка). Дата обращения: 23 января 2020. Архивировано 23 апреля 2018 года.

- ↑ «Этимологический словарь русского языка», «Словарь Даля»

- ↑ 1 2 3 Афанасьев, 1982.

- ↑ Шаур В. К вопросу о реконструкции праславянских названий месяцев // Этимология 1971. М.: Наука, 1973. С. 93-101.

- ↑ Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси: Изд-во ТГУ, 1984. Т. II. С. 853-854.

- ↑ Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России с древнейших времён до конца XVII века. – М.: Просвещение, 1997. – С. 32.

- ↑ Петровская календарная реформа

- ↑ Васильев Вечер // Российский этнографический музей

- ↑ Петрухин В. Я. Были ли русичи Дажьбожьими внуками? // Категория родства в языке и культуре / Отв. редактор С. М. Толстая. – М.: Индрик, 2009. – С. 23-35. – 312 с. – («Библиотека Института славяноведения РАН. 16»). – 500 экз. – ISBN 978-5-91674-065-3.

Литература[править | править код]

- Алексеев С. В. Реконструкция праславянской обрядности: календарные обычаи // Научные труды московского гуманитарного университета. – Издательство Московского гуманитарного университета, 2013. – № 3/2013. – С. 21-40.

- Афанасьев А. Н. Народные праздники /