Цикл паровой компрессионной холодильной установки

Общая характеристика холодильных установок

Выработка искусственного холода и трансформация теплоты с более низкого температурного уровня на более высокий широко применяются в различных отраслях промышленности. Тепловые машины, предназначенные для понижения температуры тел ниже окружающей среды и непрерывного поддержания этой температуры, называются холодильными установками. Эти же тепловые машины, предназначенные для повышения температурного уровня теплоты окружающей среды, называются трансформаторами теплоты, или тепловыми насосами.

В зависимости от температуры, которая должна быть достигнута при охлаждении, различают холодильные установки умеренного холода (до – 70 ºС) и установки глубокого холода (до – 200 ºС и ниже).

Установки, в которых энергия для получения холода затрачивается в виде механической работы на привод компрессора, называются компрессионными, а установки, в которых энергия затрачивается в виде теплоты на термохимическую компрессию, – абсорбционными.

Холодильные установки и тепловые насосы работают по обратным (против часовой стрелки) круговым процессам, или циклам.

В заданном температурном интервале теоретически наиболее выгодным циклом холодильной установки является обратный цикл Карно.

Паровые компрессионные установки позволяют в области насыщенного пара приблизить холодильный цикл к обратному циклу Карно. Насыщенный пар низкокипящей жидкости (хладагента) всасывается компрессором и адиабатно сжимается до давления конденсации p2 с затратой работы lц (процесс 1-2). После компрессора сжатый пар поступает в конденсатор, где при постоянном давлении p2 вследствие отнятия у пара теплоты q1 охлаждающей водой (процесс 2-2’-3) снижается температура перегретого пара (2-2’), а затем при постоянной температуре насыщенного пара осуществляется полная конденсация (2’-3).

Для дальнейшего снижения температуры хладагента можно было бы применить расширительную машину и осуществлять в ней адиабатное расширение 3-4’ (с производством внешней работы за счет убыли внутренней энергии). Однако для упрощения установки и обеспечения гибкой регулировки расширительную машину заменяют регулирующим дроссельным вентилем, в котором хладагент после конденсатора дросселируется с понижением давления и температуры (процесс 3-4). На диаграмме T-s процесс дросселирования, как необратимый, условно показан пунктиром 3-4 (h=const). После дроссельного вентиля (точка 4) образовавшаяся парожидкостная смесь (влажный пар) с низкой температурой T2 поступает по трубам в испаритель, который находится в холодильной камере X. В испарителе при постоянных температуре T2 и давлении p1 происходит отбор теплоты q2 от охлаждаемых объектов (производство холода) и за счет этого испарение (кипение) хладагента (процесс 4-1). Образовавшийся пар (точка 1) вновь засасывается компрессором, и цикл повторяется.

Холодильный коэффициент:

.

Количество теплоты q2, отнятой 1 кг хладагента от охлаждаемой среды, называется удельной хладопроизводительностью q2 = пл. |41ba4| = h1 – h4 = h1 – h3.

Количество теплоты, переданной в конденсаторе охлаждающей среде при постоянном давлении:

q1 = пл. |22’3’3b2| = h2 – h3.

Тогда

.

Отсюда следует, что ε увеличивается с повышением температуры в испарителе T2, (чем выше расположена линия 4-1, тем больше хладопроизводительность) и понижением температуры охлаждающе среды в конденсаторе T1 (линия 2’-2 расположена ниже, затрачиваемая работа в компрессоре меньше).

Затрата работы в компрессоре при адиабатном сжатии 1-2

,

что на диаграмме T-s соответствует пл. |122’34”1|.

Эффективность холодильных установок зависит от свойств хладагентов, к которым предъявляется ряд требований:

– давление насыщенного пара хладагента, соответсвующее требуемым низким температурам, должно быть выше атмосферного, так как при этом легче бороться с утечкой хладагента, чем с подсосом воздуха при вакууме; попадающий в хладагент воздух сильно ухудшает теплопередачу и содержит влагу, которая может замерзать при низкой температуре;

– теплота парообразования r должна быть по возможности большей, так как при одном и том же расходе хладагента она определяет хладопроизводительность установки;

– хладагенты не должны вредно воздействовать на здоровье человека и не должны обладать корродирующими свойствами

Наиболее распространенным хладагентом является аммиак (tн = –33,5 ºС), позволяющий получить достаточно высокий холодильный коэффициент и относительно невысокое давление в цикле. Однако из-за токсичности аммиака в последнее время широко применяются фреоны (в частности, фреон-12). По термодинамическим свойствам фреон-12 ближе к аммиаку, хотя меньшая его теплота парообразования обусловливает большой расход хладагента.

Источник

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Паровые компрессионные установки позволяют в области насыщенного пара приблизить холодильный цикл к обратному циклу Карно. Насыщенный пар низкокипящей жидкости (хладагента) всасывается компрессором и адиабатно сжимается до давления конденсации p2 с затратой работы lц (процесс 1-2). После компрессора сжатый пар поступает в конденсатор, где при постоянном давлении p2 вследствие отнятия у пара теплоты q1 охлаждающей водой (процесс 2-2’-3) снижается температура перегретого пара (2-2’), а затем при постоянной температуре насыщенного пара осуществляется полная конденсация (2’-3).

Для дальнейшего снижения температуры хладагента можно было бы применить расширительную машину и осуществлять в ней адиабатное расширение 3-4’ (с производством внешней работы за счет убыли внутренней энергии). Однако для упрощения установки и обеспечения гибкой регулировки расширительную машину заменяют регулирующим дроссельным вентилем, в котором хладагент после конденсатора дросселируется с понижением давления и температуры (процесс 3-4). На диаграмме T-s процесс дросселирования, как необратимый, условно показан пунктиром 3-4 (h=const). После дроссельного вентиля (точка 4) образовавшаяся парожидкостная смесь (влажный пар) с низкой температурой T2 поступает по трубам в испаритель, который находится в холодильной камере X. В испарителе при постоянных температуре T2 и давлении p1 происходит отбор теплоты q2 от охлаждаемых объектов (производство холода) и за счет этого испарение (кипение) хладагента (процесс 4-1). Образовавшийся пар (точка 1) вновь засасывается компрессором, и цикл повторяется.

Холодильный коэффициент:

.

Количество теплоты q2, отнятой 1 кг хладагента от охлаждаемой среды, называется удельной хладопроизводительностью q2 = пл. |41ba4| = h1 – h4 = h1 – h3.

Количество теплоты, переданной в конденсаторе охлаждающей среде при постоянном давлении:

q1 = пл. |22’3’3b2| = h2 – h3.

Тогда

.

Отсюда следует, что ε увеличивается с повышением температуры в испарителе T2, (чем выше расположена линия 4-1, тем больше хладопроизводительность) и понижением температуры охлаждающе среды в конденсаторе T1 (линия 2’-2 расположена ниже, затрачиваемая работа в компрессоре меньше).

Затрата работы в компрессоре при адиабатном сжатии 1-2

,

что на диаграмме T-s соответствует пл. |122’34”1|.

Эффективность холодильных установок зависит от свойств хладагентов, к которым предъявляется ряд требований:

– давление насыщенного пара хладагента, соответсвующее требуемым низким температурам, должно быть выше атмосферного, так как при этом легче бороться с утечкой хладагента, чем с подсосом воздуха при вакууме; попадающий в хладагент воздух сильно ухудшает теплопередачу и содержит влагу, которая может замерзать при низкой температуре;

– теплота парообразования r должна быть по возможности большей, так как при одном и том же расходе хладагента она определяет хладопроизводительность установки;

– хладагенты не должны вредно воздействовать на здоровье человека и не должны обладать корродирующими свойствами

Наиболее распространенным хладагентом является аммиак (tн = –33,5 ºС), позволяющий получить достаточно высокий холодильный коэффициент и относительно невысокое давление в цикле. Однако из-за токсичности аммиака в последнее время широко применяются фреоны (в частности, фреон-12). По термодинамическим свойствам фреон-12 ближе к аммиаку, хотя меньшая его теплота парообразования обусловливает большой расход хладагента.

ЛЕКЦИЯ 9

Основы теории теплообмена

Теплопередача – это процесс переноса теплоты от одного теплоносителя к другому через разделяющую стенку. Теплопередача связана с весьма сложными процессами и при ее изучении необходимо знать законы теории теплообмена и методы анализа, применяемые в физике, термодинамике, гидродинамике и химии.

Сложный процесс переноса теплоты разбивают на ряд более простых. Такой прием упрощает его изучение. Кроме того, каждый простой процесс переноса теплоты подчиняется своим законам. Существует три простейших способа передачи теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение.

Явление теплопроводности состоит в переносе теплоты микрочастицами (молекулами, атомами, электронами и т.п.). такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур.

Конвективный теплоперенос (конвекция) наблюдается лишь в жидкостях и газах. Конвекция – это перенос теплоты вместе с макроскопическими объемами вещества. Следует иметь ввиду, что одновременно с конвекцией всегда существует и теплопроводность. Однако конвекция обычно является определяющей, т.к. она интенсивнее теплопроводности.

Конвекцией можно передавать теплоту на очень большие расстояния (например, при движении газа по трубам). Движущаяся среда (жидкость или газ), используемая для переноса теплоты, называется теплоносителем.

Третьим способом переноса теплоты является излучение. За счет излучения теплота передается во всех лучепрозрачных средах, в том числе и в вакууме. Носителями энергии при теплообмене излучением являются фотоны, излучаемые и поглощаемые телами, участвующими в теплообмене.

В большинстве случаев перенос тепла осуществляется несколькими способами одновременно. Например, конвективная теплопередача от газа к стенке практически всегда сопровождается параллельным переносом теплоты излучением.

Основные понятия и определения

Интенсивность переноса теплоты характеризуется плотностью теплового потока. Плотность теплового потока – это количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единичную плотность поверхности, q [Вт/м2].

Мощность теплового потока или просто тепловой поток – это количество теплоты, передаваемое в единицу времени через произвольную поверхность F , [Вт].

q=Q/F, Вт/м2

поверхность теплообмена F – это поверхность, через которую происходит передача тепла. Например, при остывании теплоносителя в трубе диаметром d и длиной l, тепло передается от горячего теплоносителя к окружающей среде через цилиндрическую поверхность трубы. В этом случае .

Перенос теплоты зависит от распределения температуры по объему тела или пространства. Температурным полем называется совокупность мгновенных значений температуры во всех точках тела или системы тел в данный момент времени. Математическое описание температурного поля имеет вид:

t=f(x,y,z,t),

где t – температура;

x,y,z – пространственные координаты;

– время.

Температурное поле, описываемое приведенным уравнением, называется нестационарным. В этом случае температуры зависят от времени.

В том случае, когда распределение температуры в теле не изменяется со временем, температурное поле называется стационарным

t=f(x,y,z,),

если температура изменяется только по одной или двум пространственным координатам, то температурное поле называется соответственно одно- и двухмерным:

t=f(x,t),

Температурные поля (1.2) и (1.3) называются трехмерными.

Поверхность, во всех точках которой температура одинакова, называется изотермической. Изотермические поверхности могут быть замкнутыми, но не могут пересекаться. Быстрее всего температура изменяется при движении в направлении, перпендикулярном изотермической поверхности. Скорость изменения температуры по нормали к изотермической поверхности характеризуется градиентом температуры.

Градиент температуры (grad t)

– есть вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности и численно равный производной пот температуры по этому направлению:

Рисунок 9.1 – Расположение градиента температуры и вектора теплового потока относительно изотермы t2=Const температурного поля

,

где -единичный вектор, направленный в сторону возрастания температур нормально к изотермической поверхности.

Теория теплопроводности

Закон Фурье

Теория теплопроводности рассматривает тело как непрерывную среду. Согласно основному закону теплопроводности – закону Фурье – вектор плотности теплового потока, передаваемого теплопроводностью, пропорционален вектору градиента температуры:

,

где – коэффициент теплопроводности, Вт/(м×К). Он характеризует способность вещества, из которого состоит рассматриваемое тело, проводить теплоту.

Знак «-» указывает на противоположное направление вектора теплового потока и вектора градиента температуры. Вектор плотности теплового потока q всегда направлен в сторону наибольшего уменьшения температуры.

скалярная величина вектора плотности теплового потока:

,

Из формулы следует, что коэффициент теплопроводности определяет плотность теплового потока при градиенте температуры 1 К/м.

коэффициент теплопроводности является физическим параметром и зависит от химической природы вещества и его физического состояния (плотности, влажности, давления, температуры). Диапазоны изменения для различных материалов приведены на рисунке 9.2.

Рисунок 9.2 – Теплопроводность при стационарном режиме

Однослойная плоская стенка

Рисунок 9.3 – Изменение температур по толщине однородной плоской стенки

Рассмотрим однородную плоскую стенку толщиной d, на поверхностях которой поддерживаются температуры tс1 и tс2, причем tс1>tс2 (рис.2.2). температура изменяется только по толщине стенки – по одной координате х, коэффициент теплопроводности . Теплового потока в этом случае, в соответствии с законом Фурье, определяется по формуле:

,

или

,

где , причем tс1>tс2;

– внутреннее термическое сопротивление теплопроводности стенки, (м2×К)/Вт.

Распределение температур в плоской однородной стенке – линейное.

В большинстве практических задач приближенно предполагается, что коэффициент теплопроводности не зависит от температуры и одинаков по всей толщине стенки. значение находят в справочниках при средней температуре .

Тепловой поток (мощность теплового потока) определяется по формуле:

,

Многослойная плоская стенка

Рассмотрим для тех же условий многослойную плоскую стенку с толщиной слоев d1, d2,…, dn с соответствующими коэффициентами теплопроводности l1, l2,…, ln (рисунок 9.4). Здесь слои плотно прилегают друг к другу.

В этом случае плотность теплового потока определяется по формуле:

Рисунок 9.4 – Распределение температур по толщине многослойной плоской стенки

,

где n – число слоев многослойной стенки;

tc1 и tc(n+1) – температуры на внешних границах многослойной стенки;

– полное термическое сопротивление многослойной плоской стенки.

Плотность теплового потока, проходящего через все слои, в стационарном режиме одинакова. А так как коэффициент теплопроводности l различен, то для плоской многослойной стенки распределение температур – ломанная линия.

Рассчитав тепловой поток через многослойную стенку, можно найти температуру на границе любого слоя. Для к-го слоя можно записать:

,

Источник

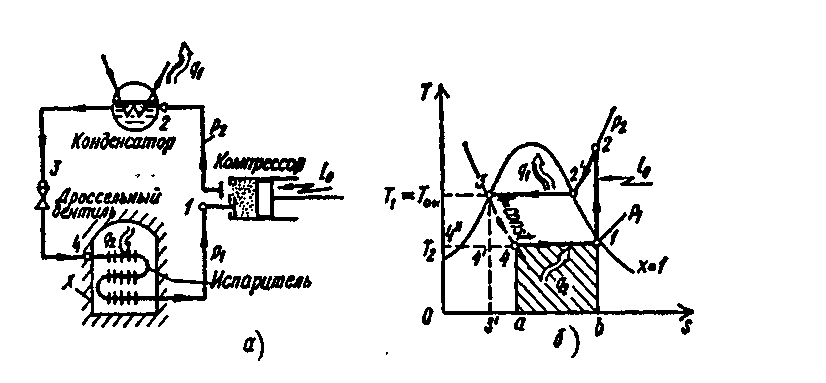

Значительно

более выгодными и удобными по сравнению

с воздушными являются паровые

компрессионные установки, позволяющие

в области насыщенного пара приблизить

холодильный цикл к обратному циклу

Карно (рис. 1).

Рис.

1 Схема (а) и цикл (б) паровой компрессионной

холодильной установки

Насыщенный

пар низкокипящей жидкости (хладагента)

всасывается компрессором и адиабатно

сжимается до давления конденсации р2

с затратой работы l0

(процесс 1 – 2). В точке 2 имеем перегретый

пар. После компрессора сжатый перегретый

пар поступает в конденсатор, где при

постоянном давлении р2

вследствие отнятия у пара теплоты q1

охлаждающей водой (процесс 2 – 2/

– 3) он превращается в кипящий жидкий

хладагент. Причем сначала изобарно

снижается температура перегретого пара

по линии 2 – 2/

до состояния сухого насыщенного пара,

а затем в изобарно – изотермическом

процессе через область влажного

насыщенного пара он превращается по

линии 2/

– 3 в кипящий жидкий хладагент. Для

дальнейшего снижения температуры

хладагента можно было бы применить

детандер (расширительный цилиндр) и

осуществить в нём адиабатное расширение

по линии 3 – 4/

с производством внешней работы за счет

убыли внутренней энергии. Однако для

упрощения установки, уменьшения её

стоимости и обеспечения гибкой регулировки

детандер заменяют регулирующим

дроссельным вентилем, в котором хладагент

после конденсатора дросселируется с

понижением давления и температуры в

политропном необратимом процессе 3 –

4 при h

= const.

При этом сухость влажного насыщенного

пара в точке 4 ниже, чем влажного

насыщенного пара в точке 4/.

После дроссельного вентиля образовавшийся

влажный насыщенный пар с низкой

температурой Т2

поступает по трубам в испаритель,

находящийся в холодильной камере. В

испарителе в изобарно – изотермическом

процессе при Т2

и р1

происходит отбор теплоты q2

от охлаждаемых объектов и за счет этого

испарение хладагента в сухой насыщенный

пар процесс 4 – 1. Образовавшийся сухой

насыщенный пар (точка 1) вновь засасывается

компрессором, и цикл повторяется.

Холодильный

коэффициент:

ε

= q2/(q1

– q2)

= q2/qц.

Удельная

хладопроизводительность

q2

= h1

– h4

= h1

– h3.

Энтальпия

хладагента до и после дросселирования

не изменяется h3

= h4.

Хотя замена детандера дроссельным

вентилем упрощает конструкцию установки

и удешевляет её, процесс дросселирования

является необратимым, снижает

хладопроизводительность установки на

величину площади 4 – 4/

– 3/

– а, а также её эффективность. Количество

теплоты, переданной в конденсаторе

охлаждающей среде:

q1

= h2

– h3.

Тогда

холодильный коэффициент ε = (h1

– h3)/(h2

– h1).

Отсюда следует, что ε увеличивается с

повышением температуры в испарителе

Т2,

(чем выше расположена линия 4 – 1, тем

больше хладопроизводительность) и

понижением температуры окружающей

среды в конденсаторе Т1

(линия 2/

– 2 расположена ниже, затрачиваемая

работа в компрессоре меньше).

Затрата

работы в компрессоре при адиабатном

сжатии 1 – 2: l0

= h2

– h1.

Процесс 3 – 4 совершается без внешней

работы и на оценку работы цикла не

влияет.

Реальный

цикл парокомпрессионной холодильной

установки отличается от теоретического

тем, что из-за трения сжатие в компрессоре

происходит не по адиабате, а по политропе.

Кроме того, теплообмен происходит при

конечной разности температур, в результате

чего увеличивается затраты работы на

сжатие, а действительный холодильный

коэффициент оказывается меньше

теоретического.

Эффективность

холодильных установок зависит также

от свойств хладагентов, к которым

предъявляется ряд требований:

1)

давление насыщенного пара хладагента,

соответствующее требуемым низким

температурам, должно быть выше

атмосферного, т.к. при этом легче бороться

с утечкой хладагента, чем с подсосом

воздуха при вакууме. Попадающий в

хладагент воздух сильно ухудшает

теплопередачу и содержит влагу, которая

может замерзать при низкой температуре;

2)

теплота парообразования r

должна быть по возможности больше, т.к.

при одном и том же расходе хладагента

она определяет хладопроизводительность

установки;

3)

хладагенты не должны вредно воздействовать

на здоровье человека и не должны обладать

коррозирующими свойствами.

Наиболее

распространенным хладагентом является

аммиак (ts

= – 33,5 0C),

позволяющий получить достаточно высокий

холодильный коэффициент и относительно

невысокое давление в цикле. Однако из-за

токсичности аммиака в последнее время

широко применяют фреоны (в частности,

фреон – 12). По термодинамическим свойствам

фреон – 12 ближе к аммиаку, хотя меньшая

его теплота парообразования обуславливает

большой расход хладагента.

Соседние файлы в папке ТТ и Т

- #

25.03.2016371 б30RecentPlaces.lnk

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник