Волны кондратьева ритмы кузнеца циклы жюгляра циклы китчина

В зависимости от продолжительности выделяют: короткие циклы Китчина, среднесрочные циклы Жугляра, длинные циклы Кузнеца, длинные волны Кондратьева.

Короткие циклы называются циклами Китчина. Они возникают в результате изменений в оборотных средствах, т. е. в запасах товарно-материальных ценностей. В результате рыночной конъюнктуры возникает дисбаланс между спросом и предложением.

Предприниматели в ожидании экономического роста делают запасы на поставки товарно-материальных ценностей в большей степени, чем им фактически необходимо. Поэтому на определенном этапе возникают излишки товарно-материальных ценностей, дисбаланс. Когда радужные надежды на экономический рост исчезают, предприятия встают перед проблемой освобождения от накопившихся запасов, что приводит к падению цен в стране и небольшому экономическому спаду.

Таким образом, экономика функционирует в течение короткого цикла. Тем самым фактически проблема коротких циклов связана с неверными ожиданиями предпринимателей, с методом «проб и ошибок», свойственных рыночному механизму в целом. Также существенное значение имеет и массовая психология потребителей.

Что касается среднесрочных циклов, то на Западе их называют циклами Жугляра. Во второй половине XIX века он выпустил монографию, посвященную среднесрочным циклам. Циклы Жугляра являются результатом:

– нарушения вложений капитала в активные элементы основного капитала – средства и орудия труда;

– переливов капитала из одной отрасли в другую, влияния межотраслевой конкуренции;

– влияния формирования цены производства в долгосрочном периоде;

– изменения денежно-кредитных факторов.

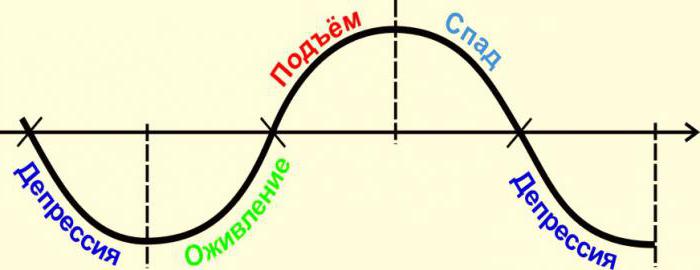

Среднесрочные циклы имеют четыре ярко выраженные фазы:

– кризис, или сжатие;

– застой, или депрессия;

– оживление, или экспансия;

– подъем, экономический рост.

При этом каждая фаза перерастает в следующую на основе внутренних законов самой национальной экономики.

Длинные циклы Кузнеца – воспроизводственные или строительные циклы. Они вызываются сменой поколений оборудования, демографическими изменениями. Эти циклы могут быть вызваны и особенностями экономической политики правительства.

Длинные волны Кондратьева имеют продолжительность около 50 лет. Внутри длинной волны отмечают две фазы – повышательную и понижательную. Некоторые экономисты пытались и в длинной волне найти фазы, характерные для среднесрочного цикла. Но это не совсем точно, не совсем убедительно, поскольку во время понижательной фазы длинной волны нет кризиса, а есть какая-то более пологая траектория экономического роста, а в повышательной фазе она несколько круче.

Причиной длинных волн в экономике являются технические и научно-технические революции, вызывающие:

– структурную перестройку, радикальные изменения в технологической базе производства;

– изменения вложений в инфраструктуру;

– изменения подготовки рабочей силы, т. е. вложений в человеческий капитал.

Первыми заметили длинные волны английские экономисты Кларк и Джевонс. На рубеже веков к проблеме длинной волны обратили свои взоры голландец Ван Гельдеран, Кондратьев. Они работали по времени параллельно, но наибольший вклад внес Кондратьев.

Источник

Экономический цикл – это колебания значения валового внутреннего продукта в долгосрочном периоде. Это уменьшение или увеличение ВВП связано со стадией развития. Выделяют несколько видов таких колебаний, которые различаются своей длительностью. Самый краткосрочный – цикл Китчина, продолжительность которого – 3-5 лет. Другие экономисты также изучали вопрос колебаний валового производства. Выделяют также циклы Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева.

Основные термины

В ходе своего развития экономика переживает как периоды бурного развития, так и стагнации. Цикл Китчина объясняет краткосрочные колебания. Волны Кондратьева охватывают полувековые изменения. Понятие экономического цикла в широком смысле означает период времени, который включает только один период расцвета и спада, идущие друг за другом. Эти две стадии являются основополагающими. Индикатором начала и окончания цикла служит процент роста реального валового внутреннего продукта. Хотя часто эти колебания деловой активности являются достаточно непредсказуемыми.

История изучения

Понятие экономического цикла отрицалось представителями классической школы. Их существование на практике они объясняли войнами и конфликтами. Первым их изучением занялся Сисмонди. Его работа была посвящена панике 1825 года в Англии, которая стала первым экономическим кризисом, произошедшим в мирное время. Сисмонди и его коллега Роберт Оуэн назвали его причиной перепроизводство и недопотребление, вызванные неравенством в распределении доходов между населением. Они выступали за вмешательство государства в экономику и социализм. В академических кругах их работа не стала мгновенно популярной. Однако на представлении о том, что недопотребление является причиной кризисов, потом будет построена широко известная кейнсианская школа. Теория Сисмонди была развита Чарльзом Дюнуайе. Он выдвинул концепцию изменчивых циклов. Карл Маркс рассматривал периодические кризисы в качестве главной проблемы любого капиталистического общества и предсказывал коммунистическую революцию. Генри Джордж называл спекуляции с землей главной причиной рецессий и предлагал введения единого налога на этот фактор производства.

Разновидности циклов

В 1860 году французский экономист Клемент Жюгляр впервые определил экономические колебания с периодичность в 7-11 лет. Йозеф Шумпетер утверждал, что они состоят из четырех стадий:

- Экспансия. Происходит увеличение объемов производства, растут цены, процентные ставки падают.

- Кризис. На этой стадии обваливаются фондовые биржи, а многие предприятия и фирмы становятся банкротами.

- Рецессия. Цены и объемы производства продолжают падать, а процентные ставки, напротив, растут.

- Восстановление. Биржи вновь начинают работать благодаря падению цен и доходов.

Шумпетер связывал восстановление экономики с ростом продуктивности производства, уверенности в завтрашнем дне потребителей, совокупного спроса и цен. В середине XX века он предложил типологию циклов по их продолжительности. Среди них:

- Цикл Китчина. Занимает от 3 до 5 лет.

- Цикл Жюгляра. Его продолжительность – 7-11 лет.

- Цикл Кузнеца. Он связан с вложениями в инфраструктуру. Занимает от 15 до 25 лет.

- Волны Кондратьева, или долгосрочный технологический цикл. Занимает от 45 до 60 лет.

Сегодня интерес к циклам несколько снизился. Это связано с тем, что современная макроэкономика не поддерживает идею регулярных периодических колебаний.

Цикл Китчина

Он занимает около 40 месяцев. Эти краткосрочные колебания впервые были исследованы Йозефом Китчиным в 1920 годы. Его причиной считаются временные лаги в движении информации, которые приводят к задержке принятия решений фирмами. Фирмы реагируют на улучшение коммерческой ситуации, увеличивая производства. Это приводит к полному использованию трудовых ресурсов и капитала. Как результат, через определенное время рынок становится наводнен товарами. Их качество постепенно ухудшается из-за действия закона Сея. Спрос падает, цены – тоже, товары начинают накапливаться на складах. Через определенное время фирмы начинают уменьшать объемы производства. Так и проходит цикл Китчина.

Причины и последствия

Экономические циклы Китчина связаны с отсутствием возможности мгновенной оценки рыночной конъюнктуры. Фирмам нужно время как для того, чтобы начать наращивать производство, так и для того, чтобы решить, сокращать ли его объемы. Задержка происходит из-за того, что предприниматели не сразу понимают, что превалирует сейчас на рынке – спрос или предложение. Потом им нужно еще и проверить эту информацию. Время занимает и воплощение решения на практике. Не так просто сразу найти новых работников или уволить старых. Таким образом, краткосрочные циклы Китчина связаны с задержкой в сборе и обработке информации.

Йозеф Китчин: краткие сведения

Он является британским специалистом в области статистики и бизнесменом. Йозеф Китчин работал в сфере добывающей промышленности в Южной Африке. В 1923-м он провел исследование краткосрочных циклов деловой активности в Великобритании и Соединенных Штатах Америки в период с 1890 по 1922 год. Их продолжительность составила около 40 лет. Результаты своих исследований он изложил в работе под названием «Циклы и тренды в экономических факторах». Автор объяснял наличие таких колебаний психологическими реакциями на капиталистическое производство и временные лаги в передаче информации, что влияет на процесс принятия решений фирмами. Другими словами, циклы Китчина характеризуют регулирование предложения товаров предприятиями с точки зрения их необходимости на рынке.

Период в 7-11 лет

Цикл Жюгляра является в два раза более продолжительным, чем Китчина. Но его существование ученый установил еще в 1862 году. Среди причин выявленных колебаний Жюгляр называл изменения в инвестировании в основной капитал, а не только уровень занятости. В 2010 году исследование с использованием спектрального анализа подтвердило существование таких циклов в динамике мирового валового внутреннего продукта.

Цикл Кузнеца

Это колебания средней продолжительности. Впервые их исследовал Симон Кузнец в 1930 году. Они занимают около 15-25 лет. Причиной такой цикличности автор называл демографические процессы. Он рассматривал приток мигрантов и связанные с ними строительные бумы. Кузнец также характеризовал их в качестве инфраструктурных инвестиционных циклов. Некоторые современные экономисты связывают данные циклы с 18-летним колебанием стоимости на землю как фактором производства. Выход они видят в введении специального налога. Однако Фред Харрисон считает, что это не поможет даже смягчить цикличность. В 1968 году Хаури выступил с критикой исследования Кузнеца. Он доказывал, что неправильно были проанализированы данные. Однако Кузнец ответил, что выявленные им циклы можно увидеть в росте мирового валового внутреннего продукта и без применения придуманного им фильтра.

Исследования Кондратьева

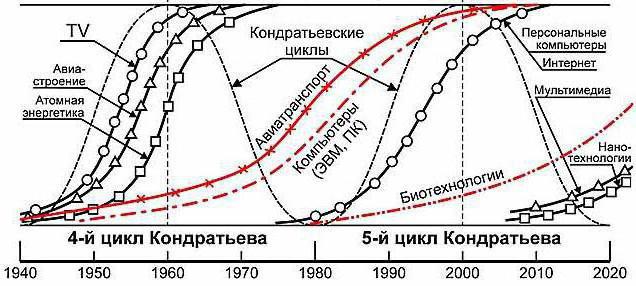

Самые длинные циклы деловой активности имеют продолжительность в 45-60 лет. Известный советский экономист Кондратьев считал, что колебания влияют на все секторы экономики. Он концентрировался на ценах, процентных ставках. В каждом цикле Кондратьев выделял четыре стадии. Основным показателем, который он изучал, было производство в стоимостном выражении. На сегодняшний день выделяют пять длинных волн:

- С 1890 по 1850. Связана с появлением парового двигателя и началом повсеместного использования хлопка.

- С 1850 по 1900. Основным двигателем стали железные дороги и производства стали.

- С 1900 по 1950. Связана с распространением электричества и развитием химической промышленности.

- С 1950 по 1990. Пропульсивными отраслями стали фармацевтика и автомобилестроение.

- Новая волна связана с информационно-коммуникационными технологиями как двигателем прогресса.

Кроме технологического объяснения, некоторые ученые связывают длинные циклы Кондратьева с демографическими изменениями, спекуляциями с землей и дефляцией долга. Существует несколько современных модификаций теории советского экономиста. Их можно условно разделить на две группы. Первая сосредотачивается на изменении технологий. Вторая исследует кредитные циклы. Однако многие экономисты не принимают теорию длинных волн Кондратьева. Еще большие споры идут вокруг того, какие годы считать началом каждого из циклов. Наступление мирового финансового кризиса достаточно хорошо вписывается в теорию Кондратьева, сигнализируя о начале периода спада.

Источник

Все циклы в своей сущности различны, каждый

цикл имеет свои особенности. При этом

каждый кризис возникает как бы неожиданно

и вызывается какими-либо «особыми» обстоятельствами.

В периоде между кризисами, возможны волнения,

в виде частичных, малых и промежуточных

спадов, что дало основание говорить о

разных типах экономических кризисов.

Современная экономика в основном оперирует четырьмя

типами цикличности:

- краткосрочным;

- среднесрочным;

- длинноволновым;

- столетним.

В таблице 1 отмечены четыре наиболее часто

упоминаемых1.

Таблица 1. Основные типы циклов

Тип | Длина цикла | Главные особенности |

Китчина | 3-4 года | Величина запасов колебания |

Жуглара | 7-12 лет | Инвестиционный цикл |

Кузнеца | 16-25 лет | Доход Иммиграция Жилищное |

Кондратьева | 40-60 лет | Технический прогресс, структурные |

Циклы Дж. Китчина – краткосрочные (малые) циклы рыночной

конъюнктуры в 3–4 года, открытые в 1920-е

годы английским экономистом Джозефом

Китчином. Их обычно связывают с нарушением

и восстановлением равновесия на товарном

рынке вследствие периодического массового

обновления номенклатуры продукции.

Сам Китчин объяснял существование

краткосрочных циклов колебаниями

мировых запасов золота, однако в наше

время такое объяснение не может считаться

удовлетворительным. В современной экономической

теории механизм генерирования этих циклов

обычно связывают с запаздываниями по

времени (временными лагами) в движении

информации, влияющими на принятие решений

коммерческими фирмами.

На улучшение конъюнктуры

фирмы реагируют полной загрузкой

мощностей, рынок наводняется товарами,

через какое-то время на складах

образуются чрезмерные запасы товаров,

после чего принимается решение

о снижении загрузки мощностей, но с определенным

запаздыванием, так как информация о превышении

предложения над спросом сама обычно поступает

с определенным запаздыванием, кроме того

требуется время на то, чтобы эту информацию

проверить; определенное время требуется

и на то, чтобы принять и утвердить само

решение. Кроме того наблюдается определенное

запаздывание между принятием решения

и актуальным уменьшением загрузки мощностей

(на приведение решения в жизнь тоже требуется

время). Наконец, ещё один временной лаг

существует между моментом начала снижения

уровня загрузки производственных мощностей

и актуальным рассасыванием избыточных

запасов товаров на складах. В отличие

от циклов Китчина в рамках циклов Жюгляра

наблюдаются колебания не просто в уровне

загрузки существующих производственных

мощностей, но и колебания в объемах инвестиций

в основной капитал2.

Циклы Н. Кондратьева – длинноволновые (большие) циклы, охватывающие

примерно 50 лет. Их существование связано

с необходимостью смены базовой инфраструктуры

рыночного хозяйства: мостов, дорог, зданий

и сооружений, которые служат в среднем

40–60 лет.

Теорию длинных циклов

развития мирового рыночного хозяйства

разработал Н.Д.Кондратьев, изложив

ее основы в докладе “Большие циклы

экономической конъюнктуры” 6 февраля

1926 года в Институте экономики Российской

ассоциации НИИ общественных наук, где

он отмечал: “Большие циклы можно рассматривать

как нарушение и восстановление экономического

равновесия длительного периода. Основная

причина их лежит в механизме накопления,

аккумулирования и рассеяния капитала,

достаточного для создания новых основных

производительных сил”.

Динамика и ритм больших

циклов обладает внутренней закономерностью

– это отражение ритма объективного

развития экономики в процессе развития

производительных сил общества. Этот процесс не может протекать

непрерывно одним и тем же темпом, т.к.

он протекает в конкретных условиях капиталистического

общества, т.е. в условиях конкретного

накопления и инвестирования капитала.

“Каждая последующая фаза цикла есть

следствие кумулятивно накапливающихся

условий в течение предыдущего времени,

– писал Н.Д.Кондратьев, – и каждый новый

цикл при сохранении принципов капиталистической

организации хозяйства столь же закономерно

следует за другим, как одна фаза одного

и того же цикла за другой. Но при этом

необходимо помнить, что каждый новый

цикл протекает в новых конкретно-исторических

условиях, на новом уровне развития производительных

сил и потому вовсе не является простым

повторением предыдущего цикла”3.

Большие циклы Н.Д.Кондратьев разделил на две стадии или две

волны: понижательную и повышательную.

В понижательную волну мировая экономика

попадает тогда, когда происходит насыщение

мировой экономики и наступает предел

ее развития для данного ТУ, что приводит

к распылению и непроизводительному потреблению

капитала, когда он уходит из реальной

сферы экономики в виртуальную и начинает

“делать деньги из воздуха”, надувая

“финансовые пузыри”. Поэтому требуется

осуществить процесс “перезагрузки”

мировой экономики с целью аккумуляции,

накопления и концентрации капитала для

формирования нового ТУ.

Повышательная волна

цикла начинается с того момента,

когда “накопление и аккумуляций

капитала достигают такого напряжения,

при котором становится возможным

рентабельное инвестирование капитала

(Н.Кондратьев)” в создание производительных

сил нового, более высокого уровня, осуществляющее

качественное, радикальное перевооружение

производства и переход на новый ТУ. Таким

образом, все разговоры об инновационной

экономики не имеет под собой никакого

основания, т.к. для внедрения инноваций

в экономику любой страны мира должны

созреть необходимые предпосылки, говоря

языком Н.Кондратьева, “накопление и

аккумуляция капитала должны достичь

такого напряжения, при котором становится

возможным рентабельное инвестирование

капитала в инновации”. Должна созреть

не только потребность, но и абсолютная

необходимость в этих инновациях, чтобы

без внедрения конкретных инноваций рост

мировой экономики был бы невозможен4.

В своей основной работе, Кондратьев проанализировал

некоторые макроэкономические показатели

стран Западной Европы и США с 1790 по 1920

годы (более полной статистики на тот момент

не было). Построив и сгладив графики, устранив

краткосрочные колебания, он обнаружил,

что значения этих показателей синхронно

движутся в долгосрочном периоде. Максимумы

достигались примерно в 1815 и 1873, а минимумы

– в 1845 и 1896 гг. Кроме того, во время подъема

длинной волны возрастало количество

войн и восстаний и происходило вовлечение

новых стран и регионов в мировую торговлю

и в мировое разделение труда. На основании

этих наблюдений Кондратьев сделал долгосрочный

прогноз до 2010 года, предсказав, в частности,

Великую депрессию 1930-х годов.

I. К-цикл: понижательная

волна с сер. XVIII века до конца

1780-х гг.

повышательная волна: с кон.1780-х гг. до

1814-20 гг.

II. К-цикл: понижательная волна:

с 1814-20 гг. до 1844-51 гг.

повышательная волна: с 1844-51 гг. до 1870-75

гг.

III. К-цикл: понижательная волна:

с 1870-75 гг. до 1890-96 гг.

повышательная волна: с 1890-96 гг. до 1914-20

гг.

IV. К-цикл: понижательная волна:

с 1914-20 гг. до 1939-45 гг.

повышательная волна: с 1939-45 гг. до 1966-71

гг.

V. К-цикл: понижательная волна: с

1966-71 гг. до 1980-85 гг.

повышательная волна с 1980-85 гг. до 2003-08

гг.5

До сих пор так

и не найдено объяснения подобной зависимости. Особенно

непонятно почему, несмотря на заметное

изменение экономики по мере ее развития,

ритм Кондратьевских волн не меняется

и почему волны Кондратьева синфазны для

разных стран мира.

Волны Кондратьева не стоит рассматривать

только как одну из форм цикличной экономической

динамики. Это одна из разновидностей

исторических циклов, охватывающих всю

структуру общества.

К настоящему времени

предложено значительное число объяснений наблюдаемой

динамике кондратьевских волн. На ранних

стадиях исследований волн кондратьевские

циклы были с наибольшей надежностью выявлены

для ценовых индексов, большинство объяснений,

предложенных в этот период, были монетарного

плана. В частности, их связывали с инфляционными

шоками, порожденными наиболее масштабными

войнами. В дальнейшем такие объяснения

утратили свою популярность, так как кондратьевская

волновая структура в колебаниях ценовых

индексов перестала прослеживаться после

Второй мировой войны, а фактически процесс

трансформации динамики цен начался еще

в 1920-х гг., когда отсутствие видимой инфляции

вводило в заблуждение даже выдающихся

экономистов.

Сам Н.Д. Кондратьев объяснял динамику

длинных волн прежде всего на основе

динамики капитальных инвестиций (уделяя

в то же время определенное внимание и

динамике технологических инноваций).

Это направление в объяснении кондратьевской

волновой динамики получило свое дальнейшее

развитие в работах Э. Мандела, Дж. У. Форрестера

и его коллег, А. ван дер Цвана, Х. Глисмана,

Х. Родемера, Ф. Уолтера и т.д.

Однако в последние

десятилетия наиболее популярным стало объяснение

динамики кондратьевских волн, связывающее

ее с волнами технологических инноваций.

Это направление получило значительное

развитие в исследовании Й. А. Шумпетера,

который стал видеть именно в волнах технологических

инноваций важнейшее объяснение причин

больших циклов. В рамках этого подхода

каждая кондратьевская волна связана

с определенным ведущим сектором (или

ведущими секторами), технологической

системой, технологическим стилем или

технико-экономической парадигмой.

Было предпринято и

несколько попыток объединить инвестиционное и инновационное объяснения волновой

динамики Кондратьева в рамках единого

теоретического подхода.

Тем не менее, объяснение природы кондратьевских

волн сегодня едва ли не так же далеко

от приемлемого объяснения, как это было

во времена Кондратьева6.

Циклы Кузнеца, или

ритмы Кузнеца, – экономические циклы продолжительностью

15-25 лет, третьи по продолжительности после

циклов Китчина и Жюгляра.

Первооткрыватель этих волн деловой

активности американский экономист

российского происхождения, нобелевский

лауреат Саймон Кузнец связывал их

появление с демографическими процессами,

такими как эмиграция, а также

с этапами капитального строительства.

В настоящее время многие экономисты

сходятся в другом мнении: основа циклов

Кузнеца – это технологические

изменения, происходящие в связи

с новыми научными открытиями.

Циклы Кузнеца не раз подвергались

критике. Так, их существование оспаривалось

другим

американским экономистом Е. Филиппом

Хорвеем в 60-х годах прошлого века. Однако

более поздние данные, когда появилась

возможность использовать компьютерные

модели спектрального анализа, все-таки

подтвердили наличие ритмов Кузнеца, в

частности при анализе мирового ВВП, а

также стоимости на недвижимость таких

стран, как Япония.

Циклы Кузнеца могут объяснить

нынешний спад мировой экономики. Действительно,

последнее десятилетие XX века было

отмечено бурным развитием компьютерных

технологий, созданием Всемирной сети и др.

Мир стал другим. Однако в самом начале

2000-х происходит перенасыщение рынка высоких

технологий, что сопровождалось так называемым

кризисом доткомов. В 2000-х в экономике

наметился спад. С точки зрения волновой

теории это происходит из-за того, что

технологии XX века исчерпали себя. Для

дальнейшего подъема нужны научные открытия,

которые должны воплотиться в новых продуктах

или услугах7.

Циклы Жюгляра — среднесрочные экономические циклы

с характерным периодом в 7-11 лет. Названы

по имени французского экономиста Клемана

Жюгляра, одним из первых описавшего эти

циклы. В отличие от циклов Китчина в рамках

циклов Жюгляра наблюдаются колебания

не просто в уровне загрузки существующих

производственных мощностей (и, соответственно,

в объеме товарных запасов), но и колебания

в объемах инвестиций в основной капитал.

В результате, к временным запаздываниям,

характерным для циклов Китчина, здесь

добавляются еще и временные задержки

между принятием инвестиционных решений

и возведением соответствующих производственных

мощностей (а также между возведением

и актуальным запуском соответствующих

мощностей). Дополнительная задержка формируется

и между спадом спроса и ликвидацией соответствующих

производственных мощностей. Данные обстоятельства

и обуславливают то, что характерный период

циклов Жюгляра оказывается заметно более

продолжительным, чем характерный период

циклов Китчина. Циклические экономические

кризисы/рецессии могут рассматриваться

в качестве одной из фаз цикла Жюгляра

(наряду с фазами оживления, подъёма и

депрессии). Вместе с тем от фазы кондратьевской

волны зависит глубина этих кризисов.

В цикле Жюгляра достаточно

часто выделяют четыре фазы, в которых

некоторые исследователи выделяют

подфазы:

- фаза оживления (подфазы старта и ускорения);

- фаза подъема, или процветания (подфазы роста и перегрева, или бума);

- фаза рецессии (подфазы краха/острого кризиса и спада);

- фаза депрессии, или застоя (подфазы стабилизации и сдвига).

Фазе оживления. В данной происходит выход экономики

из застоя (после более или менее длительной

фазы депрессии), после того, как в ней

уже накопились необходимые капиталы,

прошли основные банкротства, установилось

определенное соответствие (равновесие)

между спросом и предложением, ценами

и затратами; за прошедший период произошло

определенное переоборудование предприятий,

а также уже могли быть сделаны выводы

из предыдущего кризиса, например изменены

некоторые правовые нормы.

Фаза подъема. Рост ускоряется, оживление становится

всеобщим. Для активного подъема очень

часто нужен внешний фактор, например

в виде нового емкого внешнего рынка сбыта.

Повышается спрос на ресурсы и товары,

значительно увеличиваются инвестиции.

Это обычно ведет к повышению цен. Растет

спрос и на кредит, создаются новые предприятия,

происходят активные спекуляции на бирже.

Если рост продолжается и становится бурным,

то экономика переходит в подфазу бума

(перегрева), что ведет к напряжению денежного

рынка, так как свободных денежных ресурсов

не хватает. В итоге цены быстро растут,

создаются т.н. «пузыри», усиливаются спекуляции.

Фаза рецессии. В конечном счете в процесс вмешиваются

какие-то факторы (например, неожиданное

падение спроса или цен, банкротство крупной

фирмы, дефолт иностранного государства,

дополнительный спрос на деньги при осложнении

политической обстановки), в результате

начинаются крах и острый кризис. Далее

происходят спад в промышленности, банкротства,

резкое уменьшение заказов, закрытие или

частичная приостановка многих предприятий,

рост безработицы и т.п.

Фаза депрессии – период застоя и очень вялого течения

экономической жизни, когда экономика

постепенно как бы приходит в чувство,

отходит от горячки и краха, запасы рассасываются,

цены обычно сильно падают (в современную

эпоху, правда, цены ведут себя во многом

уже по-другому, чем раньше).

Для J-циклов часто характерен быстрый, иногда

просто взрывной подъем (бум), сопровождающийся

разгулом спекуляций с товарными и фондовыми

ценностями и огромным увеличением рискованных

операций, и затем еще более быстрый крах8.

Список литературы:

Источник