Учеба циклами это как

В реальной педагогической действительности процесс обучения носит цикличный характер. Каждый дидактический цикл процесса обучения представляет собой функциональную систему, основанную на совместной работе всех его звеньев и служащую для предъявления учащимся учебного материала. Остановимся подробнее на цикличном анализе учебного процесса. Такой анализ позволит четче обозначить структурные связи компонентов процесса обучения как целостной системы и высветить процессуальные особенности этой системы.

Учебный процесс есть дидактическое взаимодействие преподавания и учения. Механизмом этого взаимодействия выступает общение субъектов преподавания. Посредством дидактического взаимодействия порождается взаимопонимание, самосознание участников этого процесса, происходят корреляционные изменения саморегулирующихся систем. Эти изменения являются результатом акта дидактического взаимодействия и вместе с тем почвой для дальнейшего движения преподавания и учения. Начало одного акта является следствием предыдущего. Этот результат назовем микрорезультатом учения. Микрорезультат – это количественные изменения, происходящие в учебно-познавательных возможностях ученика.

Цикл – это совокупность определенных актов учебного процесса, итог последовательных микрорезультатов учения. Между циклами существуют определенные взаимные интервалы. Движение от одного интервала к другому есть своеобразный скачок обучения. Это новое состояние ученика как субъекта учения, как личности в целом. Результат отдельных циклов – это уже макрорезультат учения, это те качественные изменения, которые произошли в ученике как личности. Основными показателями циклов учебного процесса являются цель, средства и результат.

Первым и весьма важным показателем при изучении циклов учебного процесса является конкретизация целей обучения. Сверхзадача учителя в плане этой конкретизации – понимание обучения как управление развитием школьников.

Вторым показателем при характеристике циклов учебного процесса как целостной системы являются средства обучения. Под средствами обучения мы понимаем те материальные и материализованные предметы, которые учитель при изложении учебного материала помещает между собой и учеником. Важнейшим таким средством обучения служит учебная задача. В обучении употребляются различные типы учебных задач, соответствующие указанным ближайшим дидактическим целям учебно-воспитательного процесса. Учебные задачи фокусируют в себе творческие и воспроизводящие стороны учебной деятельности учащихся.

Следующим показателем циклов учебного процесса является результативность. Она прежде всего связана с уровнем усвоения учебного материала, степенью обученности и воспитанности учащихся.

Таковы показатели цикличности учебного процесса. Исходя их этих показателей, а именно – цели, средств и результативности обучения, выделяются четыре цикла учебного процесса.

НАЧАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Содержанием этого цикла является овладение общей схемой учебного материала и методами его применения. Он занимает большую часть учебного времени. В данном цикле изучение и закрепление нового фрагмента содержания учебного материала проводится параллельно, порой слитно путем систематического привлечения школьников к решению различного уровня сложности и трудности учебных задач.

ВТОРОЙ ЦИКЛ. К нему относится повторение общей схемы учебного материала и отработка метода (методов) его применения. Основной целью этого цикла является конкретизация, расширенное воспроизведение изученных знаний и ясное их осознание, полное овладение методом (методами) применения этих знаний в учебной практике внутрипредметного характера.

ТРЕТИЙ ЦИКЛ. Основное содержание этого цикла – систематизация, обобщение понятий, генерализация умений, использование содержания изученного и усвоенного в жизненной практике как при непосредственной помощи учителя, так и самостоятельно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Проверяются и учитываются результаты предыдущих циклов с помощью контроля и самоконтроля успешности учебной практики. В этом цикле определяются пробелы в знаниях и слабые стороны в умениях. Намечаются пути дальнейшей работы над усвоенными темами и разделами учебного процесса.

Цикличный анализ учебного процесса позволяет одновременно выявить и процессуальные особенности его как целостной системы. Они сводятся к следующим:

ПЕРВАЯ ОСОБЕННОСТЬ. Учебный процесс есть взаимопроникновение преподавания и учения, их единство. Изменение одного из них влияет на изменение другого. В ходе обучения между этими компонентами рождается согласованное дидактическое взаимодействие.

ВТОРОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ учебного процесса является его динамичность. Динамичность – это циклическое движение обучения во времени. Во взаимодействии преподавания и учения содержание образования как объект деятельности и одновременно как одно из средств этой деятельности переходит из одного состояния в другое. Этот переход происходит не прямолинейно, а спиралеобразно. Спиралеобразность процесса порождает его цикличность. Циклы учебного процесса управляются в соответствии с определенными дидактическими целями обучения. Планомерный переход от одного цикла к другому является следующим требованием к управлению обучением.

ТРЕТЬЯ ОСОБЕННОСТЬ. В учебном процессе могут встречаться некоторые отклонения от запланированного. Чтобы уменьшить, преодолеть вероятность отклонений, ставка делается на главное. Это первое правило, которое надо учитывать в управлении обучением. Ради достижения главного допускаются некоторые компромиссы между случайным и запланированным, между достигнутым и желаемым. Это второе правило. Когда учитель правильно определяет главное направление, главную цель каждого акта педагогического взаимодействия и воздействия, тогда уменьшается вероятность отклонения от нормального, ограничиваются компромиссы.

ПЕДАГОГИКА. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.,1998. – С. 139-147.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

Источник

Технология учебных циклов относится к группе модульно-блочных технологий. Она позволяет каждому ученику изучать материал в индивидуальном темпе и отличается от других известных методик рядом особенностей:

- основным учебным периодом в этой технологии является цикл уроков;

- в ее рамках наряду с традиционными формами обучения широко применяется практикум;

- особое внимание уделяется диагностике: проведению текущих письменных программированных опросов (в форме теста) без фиксации и обработки результатов, а также контрольных работ (или зачетов) по окончании изучения темы.

Традиционно единицей учебного времени в школе является урок. Но не всегда за один урок удается охватить материал в полном объеме, иногда для этого необходимо несколько уроков, совокупность которых можно назвать циклом. Учебный цикл – это фрагмент процесса обучения, в течение которого школьники усваивают определенную порцию материала.

Его структура зависит не только от содержания материала, но и от стоящих перед учителем целей и задач, выбранных им методов, форм и средств обучения, от личностных особенностей учителя и учеников. При этом в каждом цикле обязательными являются следующие этапы:

- Проверка знаний пройденного ранее материала и готовности к усвоению нового.

- Сообщение нового.

- Репродуктивное (первоначальное) закрепление.

- Тренировочное закрепление.

- Опрос по теории.

- Итоговое закрепление.

В таблицах 1-4 (Приложение) представлены уроки основных типов, которые могут входить в учебный цикл.

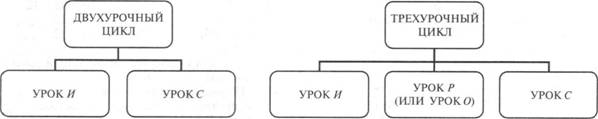

Ниже в виде схем приведены возможные комбинации уроков рассмотренных типов в рамках одного цикла: одно урочного (рис. 1), двух урочного (рис. 2), трех урочного (рис. 3) и четырех урочного (рис. 4, 5).

Приведем в качестве примера применения описанной технологии разработку четырех урочного цикла по теме «Решение неравенств первой степени с одной переменной» в VIII классе по учебнику авторов Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др.

Рис.1

Рис.2 Рис.3

Рис.4

Рис.5

Урок изложения нового материала (урок И)

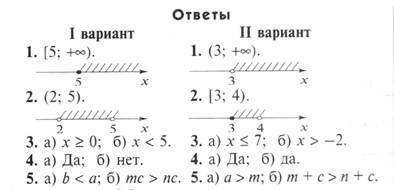

1 этап. Контроль знаний

Учитель проводит математический диктант «под копирку» по материалу предыдущего цикла. Для диктанта используются карточки двух цветов: синего – для I варианта, красного – для II варианта.

(В тексте каждого задания примеры для II варианта записаны в фигурных скобках, а для I – без скобок.)

Задания

1) Дана аналитическая модель неравенства: х > 5 {х > 3}. Запишите числовой промежуток, соответствующий данному неравенству, и изобразите геометрическую модель данного неравенства.

2) Дана аналитическая модель неравенства: 2 <х < 5 {3 < х < 4}. Запишите числовой промежуток, соответствующий данному неравенству, и изобразите геометрическую модель данного неравенства.

3) Какое неравенство соответствует промежутку:

а) [0; +∞) {(–∞; 7]}; б) (–; 5) {(–2; +∞)}?

4) Верно ли утверждение:

а) 5 € [3; 7] {12 € [12; +∞)};

б) –17 € (–17; +∞) {14,9 € [13; 15]}?

5) Закончите фразу, заполнив пропуск в тексте:

а) Если а > Ь, то Ь … а. {Если а > Ь и Ь > т, то а … т.}

б) Если т>п и с>0, то тс…пс. {Если т>п, то т + с … п + с.}

Первые экземпляры с ответами сдаются учителю, который оценивает их позже. По заранее выписанным на «крыле» доске ответам (для I варианта – синим, для II – красным цветом) ученики, пользуясь копиями, проверяют свои работы. Правильные ответы отмечаются знаком «+», неправильные – знаком «–». Кроме того, ответы обсуждаются всем классом.

2 этап. Объяснение нового материала

1) Рассматривается линейное неравенство с одной переменной: 5х – 11 > 3. Выясняется, при каких значениях х это неравенство обращается в верное числовое неравенство, а при каких – нет?

В ходе обсуждения дается определение решения неравенства. Проверяется, являются ли решением неравенства 7х > 32 числа 7 и –6?

2) Формулируется определение равносильных неравенств, перечисляются их свойства.

3) Разбираются примеры решения неравенств, показывается, как последние приводятся к простейшему виду.

3, 4 этапы. Закрепление

Решение типовых заданий из учебника.

Задание 1 [№ 834]. Укажите два каких-либо решения неравенства 2х < х + 7.

Выполняется устно. Отвечают несколько человек, остальные выражают свое согласие или несогласие с ответом поднятием руки (метод «Да – нет»).

Задание 2 [№ 835]. Решите неравенство и изобразите множество его решений на координатной прямой:

а) х + 8 > 0; в) х + 1,5 < 0;

б) х – 7 < 0; г) х – 0,4 > 0.

Выполняется самостоятельно. Решения записываются на боковой доске.

Задание 3 [№ 836, а-г]. Решите неравенство:

а) Зх > 15; в) –х > –1;

б) –4х < –16; г) 1у <33.

Делается у доски, решения комментируются.

Задание 4 [№ 840, а-г]. Решите неравенство:

а) 7х – 2,4 < 0,4; в) 2х – 17 > –27;

б) 1 – 5у > 3; г) 2 – За < 1.

Делается у доски, решения комментируются.

В конце урока учитель задает домашнее задание.

Урок-практикум (урок Р)

1 этап. Организация работы в парах

1) Обсуждение задач с применением метода «Да – нет» (фронтально).

– Являются ли решениями неравенства 2х – 1 < 4 числа 3 и 0,3?

– Решите неравенство и сформулируйте алгоритм выполнения задания:

а) 2х + 1 > 5; б)

2) Разбиение на пары.

Замечание. Чтобы общение учеников было равноправным, пары должны быть гомогенные, т.е. входящие в них ребята должны иметь одинаковый уровень подготовки. Исключение составляют те дети, которые заведомо нуждаются в серьезной помощи, их лучше посадить со среднеуспевающими, отзывчивыми, готовыми прийти на помощь одноклассникам.

2 этап. Практикум

На доске – список заданий из учебника. Учитель инструктирует о порядке выполнения работы. Всем дается один и тот же набор задач, которые можно выполнять, советуясь с соседом.

Следует предупредить учеников, что работа рассчитана на 25-30 мин, затем начнется проверка всех заданий; пары, закончившие работу раньше остальных, будут опрошены учителем первыми и станут его помощниками.

Замечание. На первых уроках полезно вывесить плакат с инструкцией о порядке работы:

а) Задачу нужно стараться решить самостоятельно. Если не получается, можно обратиться за помощью к соседу.

б) Объясняя решение, ссылайтесь на соответствующее место в краткой схематической записи.

в) Если задача не выходит у обоих, попробуйте вместе разобраться в кратких схематических записях и вспомнить соответствующее правило. В случае неудачи обратитесь к учителю или начните решать следующую задачу.

г) Ученик, справившийся с задачей, должен проверить, правильно ли ее решил сосед.

д) По очереди рассказывайте друг другу правила, которыми пришлось пользоваться при решении задач, и показывайте друг другу, как вы ими пользовались.

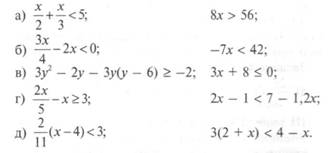

Приведем список заданий к уроку.

Задание 1 [№ 840 д-з]. Решите неравенство:

д) 17 – х > 10 – 6х; ж) 64 – 6у > 1 – у;

е) 30 + 5х < 18 – 7х; з) 8 + 5у < 21 + 6у.

Задание 2 [№ 844, а, б, г, е]. Решите неравенство:

а) 5(х – 1) + 7 ≤ 1 – 3(х + 2);

б) 4(а + 8) – 7(а – 1) < 12;

г) 1,7 – 3(1 – m) ≤ –(m – 1,9);

е) а + 2 < 5(2а + 8) + 13(4 – а).

Задание 3 [№ 846, а]. Решите неравенство а(а – 4) – а2 > 12 – 6а и покажите на координатной прямой множество его решений.

Задание 4 [№ 849 а, в, д]. Решите неравенство:

3 этап. Проверка и оценка

Ученики первой пары опрашиваются учителем и становятся его ассистентами, помогают опрашивать других ребят. Успешно выполнившие все задания приступают к выполнению домашней работы.

Замечание. Обычно соседям по парте оценки выставляются одинаковые: оценивается работа пары (это заставляет ученика думать не только о себе, но и о своем соседе). Исключением являются пары, в которых один человек помогает другому: при удовлетворительном ответе «подшефного» более подготовленный учащийся получает свою четверку или пятерку.

В конце урока дается домашнее задание.

Урок общения (урок О)

1 этап. Организация работы в парах

Разбившись на пары, ученики повторяют теоретический материал по учебнику, опорному конспекту.

2 этап. Изучение и закрепление материала

На доске учитель заранее выписывает задания учащимся.

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1) Что значит решить неравенство?

2) Сформулируйте алгоритм решения неравенства первой степени с одной переменной.

3) Какие тождественные и равносильные преобразования необходимо выполнять в процессе решения неравенств?

4) Какие свойства равносильных неравенств вы знаете?

Задание 2. На примере решения неравенства (2х – 5)2 – 0,5х < (2х – 1)(2х + 1) – 15 объясните, какие тождественные преобразования необходимо выполнить в процессе решения и на какие свойства неравенств опираться. Какие формулы необходимо применить?

Задание 3. Решите неравенства, объясняя каждое свое действие.

I уровень II уровень

сложности сложности

3 этап. Опрос и оценка

Учитель проверяет работы первых двух пар, назначает консультантов, которые оценивают работы других учащихся.

В конце урока учитель задает домашнее задание.

Урок – самостоятельная работа (урок С)

1 этап. Подготовка к самостоятельной работе

Решаются задачи, аналогичные первым 3-4 задачам самостоятельной работы и отвечающие обязательному минимуму (на оценку «удовлетворительно»).

Задание. Решите неравенства:

а) –4х > –1; в) 1,7 – 3 (1 – m) – (m – 1,9);

б) 15х ≤ 0; г) .

Примеры заранее выписываются на доске. На решение каждого дается 2–3 мин. Ответы проверяются сразу (фронтально).

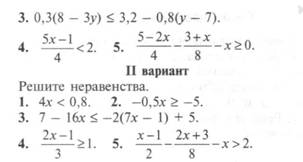

2 этап. Проверка знаний, умений, навыков учащихся по данной теме

Самостоятельная работа

I вариант

Решите неравенства.

1. –0,2х <2. 2. 2х > 0.

3 этап. Самооценка работы

Работы сдаются учителю за 5 мин до окончания урока. Ученики в заранее оговоренном месте, например в рабочей тетради, выписывают ответы ко всем заданиям. Как только все работы собраны, учитель открывает список верных ответов. Рядом с каждым ответом указан номер задания из учебника, которое надо решить, чтобы ликвидировать пробел в знаниях (в случае, если ответ ученика не совпал с правильным или задание не было сделано).

Ответы

I вариант II вариант

1. х > –10 № 836, ж. 1. х < 0,2 № 836, а.

2. х > 0 № 836, з. 2. х < 10 № 836, б.

3. у > –64 № 844, а. 3. х > 0 № 844, а.

4. х < 1,8 № 850, в. 4. х > 2 № 849, г.

5.х 5.х<– № 855, г.

В заключение, хотелось бы вспомнить легенду. Однажды Аристотеля спросили, кто правильнее может судить о корабле: строители-корабелыщики или моряки? Философ ответил, что последнее слово должно быть за теми, кто плывет. Так и судьба любой технологии обучения находится, прежде всего, в руках самого учителя.

Литература:

1. Левитас Г.Г. Технология учебных циклов. – М.: Аркти, 2006.

2. Левитас Г.Г. Технология учебных циклов // Завуч. – № 2. – 2002.

Источник

Общая характеристика цикла обучения. Все трудовые процессы, например производственные, технологические, подразделяются на циклы: там, где циклы целесообразно выделены и обоснованы, существует возможность управлять трудовыми процессами на научных основах. Очевидно, что такие возможности содержатся и в учебном процессе, ибо всякий труд, в том числе совместный труд учителя и учащихся, осуществляется в определенных среде и времени. Следовательно, учебный процесс, подобно другим процессам, должен иметь свои циклы. В дидактической литературе для обозначения стадийности учебного процесса употребляются такие термины, как «звенья учебного процесса», «этапы процесса обучения», «этапы познавательной деятельности», «фазы процесса обучения». В связи с этим возникает вопрос: правомерно ли вместе с указанными понятиями употреблять и еще один термин — «циклы учебного процесса»? Если да, то каким образом различать понятия «цикл», «этап», «звено» и т.п.? Правильный ответ на этот вопрос мы получим тогда, когда будем учитывать сущность двуединого процесса «преподавание — учение», реализуемого в педагогической действительности посредством общения. При этом следует иметь в виду не только процессуальную, но и деятельностную характеристику дидактического взаимодействия. «Цикл» — понятие более общее, чем понятия «звено» и «этап», так как последние входят в состав первого. Можно говорить об этапах усвоения учебного материала, этапах планирования, организации, контроля дидактического цикла и т.д., но нелогично это понятие применять к дидактическому взаимодействию, ибо оно возникло как термин при разработке вопросов системного подхода к педагогическим явлениям.

Учебный процесс есть дидактическое взаимодействие преподавания и учения. Механизмом этого взаимодействия выступает общение субъектов указанной деятельности. Посредством дидактического взаимодействия порождаются взаимопонимание, самосознание участников учебного процесса, происходят корреляционные изменения саморегулирующихся систем. Эти изменения являются результатом акта дидактического взаимодействия и вместе с тем почвой для дальнейшего движения преподавания и учения. Начало одного акта является следствием предыдущего, а его завершение — причиной возникновения следующего. Здесь возникает понятие микрорезультата учения, т.е. количественных изменений, происходящих в учебно-познавательных возможностях ученика. В учебном процессе по ходу усвоения учебного материла и накопления опыта учебно- познавательной деятельности происходит переход от количественных изменений в составе и содержании учебной деятельности обучающегося к ее качественному преобразованию. Переход этот от количественного накопления знаний к качественному преобразованию состояния готовности ученика решать учебные задачи на новом уровне сложности, в новых ситуациях и есть цикличное обучение. Таким образом, цикл обучения предстает как совокупность определенных актов учебного процесса, итог последовательных микрорезультатов учения.

Между циклами существуют определенные интервалы. Движение от одного интервала к другому есть своеобразный скачок обучения: это новое состояние ученика как субъекта учения, как личности в целом, т.е. результат отдельных циклов — микрорезультат учения — это те качественные изменения, которые произошли в ученике как личности.

Основными показателями циклов учебного процесса являются цель, средства и результат. Рассмотрим каждый из этих показателей подробно.

1. Цель — показатель цикличности обучения. Цель — это заранее осознанный и планируемый результат, достижение которого требует сознательной, целенаправленной деятельности человека. Цель и целеполагающая деятельность суть элементы одного и того же процесса — процесса достижения намеченного результата. Цель не выдумывается, а диктуется требованиями развивающегося общества. Выбор главной цели определяет и средства ее достижения: методы, приемы работы школы, вуза, учителя, преподавателя. Первым и весьма важным показателем при изучении циклов учебного процесса является конкретизация целей обучения. Сверхзадача учителя в плане этой конкретизации — понимание обучения как управление развитием обучающихся.

В педагогической литературе имеется немало интересных, оригинальных соображений, создающих почву как для исследования целей воспитания и обучения в широком научно-практическом плане, так и для их конкретизации учителем в своей повседневной практической деятельности преподавателя. Так, например, в работах Н. Ф. Талызиной выделяются два уровня анализа целей обучения[1].

- 1. Конкретизация целей обучения на макроуровне: на этом уровне цель обучения определяется общественно-историческими, экономическими условиями, в которых живет человек; конкретными возможностями учащегося на данном этапе обучения; характером задач, для решения которых он готовится.

- 2. Микроанализ целей в обучении: на уровне микроанализа цель обучения должна быть доведена до указания конкретных видов учебно-познавательной деятельности, которые необходимо сформировать, и их характеристик — степени обобщенности, уровня автоматизированности.

Различают две основные разновидности целей обучения — глобальные и предметные. Формулировка глобальной цели, построение иерархии ее подцелей обеспечивают правильность выбора средств, методов и организационных форм обучения; выбора норм и последовательности подачи учебного материала. Глобальная (генеральная) цель обучения — всестороннее и гармоничное развитие подрастающего поколения, творческое саморазвитие личности; формирование гражданина правового демократического государства, способного к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными, социальными группами; гражданина-патриота. Глобальная цель отражает заказ общества к уровню образования и воспитания учащихся, квалификационным требованиям специалиста.

Предметные цели, в свою очередь, подразделяются на общие, предметно-специфические и частные. Все они реализуются в тесной взаимосвязи друг с другом, формулируются в терминах умений и задач. Общие цели касаются учебного предмета, который изучается на протяжении всего периода обучения. Предметно-специфические цели связаны с задачами, которые должен научиться решать учащийся в результате изучения данного предмета в течение одного года. Частные цели — это цели изучения конкретных тем, разделов этих учебных предметов. Анализ опыта работы учителей, особенно учителей-новаторов, позволяет выделить в каждом цикле усвоения учебного материала четыре специфические ближайшие предметные дидактические цели:

- 1) ознакомление и первичное закрепление учебного материала;

- 2) актуализация, воспроизведение изучаемого и формирование навыков и умений путем применения его в учебной практике на репродуктивном и продуктивном уровнях;

- 3) систематизация знаний и умений на основе применения их в жизненной практике;

- 4) контроль и учет знаний и умений.

В соответствии с обозначенной иерархией целей обучения отбор содержания и саму технологию организации учебной деятельности учащихся следует проводить с учетом: а) ориентации на личность учащегося; б) крупноблочного подхода к формированию содержания учебного материала;

- в) дифференциации обучения, выражающейся в выделении обязательных и элективных предметов; г) формирования умений самостоятельной исследовательской работы.

- 2. Средства. Под средствами обучения мы понимаем те материальные и материализованные предметы, которые учитель при изложении учебного материала помещает между собой и учеником, а также идеальные «предметы» — средства коммуникации, с помощью которых передаваемая учащимся информация имеет для них существенное значение и личностный смысл.

Важнейшим средством обучения служит учебная задача. В обучении употребляются различные типы учебных задач, соответствующие указанным выше ближайшим дидактическим целям учебно-воспитательного процесса. Учебные задачи фокусируют в себе творческие и воспроизводящие стороны учебной деятельности учащихся. Большинство специалистов по проблемному обучению считают, что творческая деятельность учащихся проявляется только при первичном изучении учебного материала. В действительности же творческая и воспроизводящая деятельность обучаемых, сменяя и дополняя друг друга, проявляются во всех циклах учебного процесса, что во многом повышает эффективность и качество обучения.

3. Результат. Такой показатель цикличности учебного процесса, как его результативность, прежде всего связан с уровнем усвоения учебного материала, степенью обученности и воспитанности учащихся, сформированно- стью их профессиональной компетенции.

Циклы учебного процесса. Исходя из указанных показателей цикличности, выделяют четыре цикла учебного процесса.

т Начальный цикл: овладение общей схемой учебного материала и методами его применения. Этот цикл занимает большую часть учебного времени. В нем изучение и закрепление нового фрагмента содержания учебного материала проводится параллельно, порой слитно, путем систематического привлечения обучающихся к решению учебных задач различного уровня сложности и трудности. В начальном цикле обучения реализуются следующие цели обучения:

- — осознание и понимание учащимися основной идеи и практической значимости изучаемого материала путем анализа их основных свойств, восприятие общей схемы изучаемого материала;

- – освоение путей воспроизведения изучаемых знаний и метода их использования на практике.

В начальном цикле учебного процесса дидактическое взаимодействие преподавания и учения направляется на расчленение, анализ основных свойств и признаков учебного материала. Здесь противоречие между ранее усвоенным и изучаемым, между обыденно-житейскими и научными знаниями, между учебно-познавательными задачами и реальными учебными возможностями обучающихся становится движущей силой учения и развития. Этот цикл учебного процесса состоит из грех основных этапов:

- 1) подготовка учащихся к закреплению и восприятию, изучению нового учебного материала;

- 2) предъявление и восприятие нового фрагмента содержания учебного материала с помощью изложения преподавателем (информативного или проблемного) или в процессе решения проблемных задач;

- 3) контроль и самоконтроль успешности восприятия и понимания, а также первичное закрепление изученного.

Система учебных задач как средство обучения должна обеспечить на начальном цикле обучения, во-первых, сопоставительное изучение учащимися новых идей, понятий, теорий с ранее усвоенными; во-вторых, формирование у обучающихся целостного представления об изучаемом предмете, категориях и закономерностях; в-третьих, единство обучения и развития; в-четвертых, параллельное изучение и закрепление учебного материала.

Основными параметрами результативности обучения на его начальном цикле являются: а) самостоятельное воспроизведение изученного; б) подтверждение фактами новых знаний; в) дифференциация основных признаков учебного материала; г) готовность к решению типовых задач.

® Второй цикл: повторение общей схемы учебного материала и отработка метода (методов) его применения. Основной целью данного цикла являются конкретизация, расширенное воспроизведение изученных знаний и ясное их осознание, полное овладение методом (методами) применения этих знаний в учебной практике внутрипредметного характера. Дидактическое взаимодействие преподавания и учения направляется на сбор и анализ фактов по изученной теме.

Во втором цикле учитель должен нацеливать внимание учащихся на разрешение противоречий между знанием и способами его применения; знанием и формированием навыков и умений. Эти противоречия и их разумное разрешение являются стимуляторами и факторами перехода от одного уровня усвоения к другому, от менее конкретных знаний и навыков к более конкретным знаниям и навыкам. Данный цикл состоит из следующих основных этапов:

- 1) воспроизведение общей схемы и метода применения знаний;

- 2) применение знаний на практике в ситуации внутрипредметного характера и формирование навыков и умений;

- 3) анализ ранее неосознанных свойств учебного материала (кумуляция или расширенное воспроизведение изученного).

Результативность обучения в этом цикле измеряется темпами оперативного перехода от знаний к фактам, от фактов к знаниям; качеством и быстротой решения учебных задач.

» Третий цикл: систематизация, обобщение понятий, генерализация умений, использование содержания изученного и усвоенного в жизненной практике как при непосредственной помощи учителя, так и самостоятельно. Дидактическое взаимодействие преподавания и учения направляется на сопоставление усвоенных понятий и приобретенных умений. При организации конкретной учебной и познавательной деятельности обучающихся используются межпонятийные и межпредметные учебные задачи, моделирующие жизненные, профессиональные ситуации, в том числе межпредметные и межнаучные.

Показателями результативности обучения в этом цикле являются: а) самостоятельное нахождение учащимися новых способов решения проблем и задач; б) применение знаний в неожиданных ситуациях и обстоятельствах.

** Заключительный цикл: здесь проверяются и учитываются результаты предыдущих циклов с помощью контроля и самоконтроля успешности учебной практики. В этом цикле определяются пробелы в знаниях и слабые стороны в умениях, намечаются пути дальнейшей работы над усвоенными темами и разделами учебного предмета.

Выделенные циклы учебного процесса хорошо различимы: в каждом из них содержатся новые качества, стороны, свойства изучаемых научных понятий и категорий. Они позволяют открыть новые сферы деятельности педагога и обучающихся с учебным материалом. Циклы учебного процесса представляют собой спираль, в каждом витке которой отражаются все стороны учебного процесса:

Процессуальные особенности учебного процесса. Анализ учебного процесса с точки зрения его цикличности позволяет одновременно выявить и его процессуальные особенности как целостной системы.

1. Учебный процесс есть взаимопроникновение преподавания и учения,

их единство. Изменение одного из них влияет на изменение другого. В ходе обучения между этими компонентами рождается согласованное дидактическое взаимодействие. Взаимосогласованность компонентов обеспечивает функционирование учебного процесса. Гармония между указанными компонентами, достигаемая в ходе общения субъектов деятельностей, является одним из основных путей повышения результативности обучения. Наряду с этим она выступает одним из требований к управлению обучением.

- 2. Динамичность учебного процесса, под которой понимается циклическое движение обучения во времени. Во взаимодействии преподавания и учения содержание образования как объект деятельности и одновременно как одно из средств этой деятельности переходит из одного состояния в другое. Такой переход происходит не прямолинейно, а спиралеобразно. В свою очередь, спиралеобразность процесса порождает его цикличность. Циклы учебного процесса управляются в соответствии с определенными дидактическими целями обучения. Планомерный переход от одного цикла к другому является следующим требованием к управлению обучением.

- 3. В ходе учебного процесса сразу нельзя оценить, как воспринята обучающимися та или иная информация, какие внутренние процессы происходят в результате усвоения учебного материала, какие внешние и внутренние, случайные и запланированные факторы влияют на обучение. В этой связи при управлении обучением необходимо руководствоваться определенными правилами:

- а) в учебном процессе могут встречаться некоторые отклонения от запланированного. Чтобы уменьшить, преодолеть вероятность таких отклонений, ставка делается на главное — в этом заключается первое правило;

- б) ради достижения главного допускаются некоторые компромиссы между случайным и запланированным, достигнутым и желаемым — это второе правило. Когда учитель правильно определяет главное направление, главную цель каждого акта педагогического взаимодействия и воздействия, тогда уменьшается вероятность отклонения от нормального, ограничиваются компромиссы.

Целенаправленная организация и управление обучением со стороны педагога — это прежде всего знание и умение представить себе в различных учебных ситуациях разновидности и механизмы учебио-познавателыюй деятельности учащихся, ее продукты, умение правильно формулировать цели и измерять их достижение, обеспечивать как внешнюю, так и внутреннюю регуляцию общения.

Источник