Типы жизненного цикла и чередование поколений у низших растений

Жизненный цикл растения состоит из трёх последовательных этапов:

- зарождение;

- развитие;

- размножение.

Он может быть простым и сложным. В качестве примера простого цикла можно привести хлореллу, которая размножается спорами. Развиваясь, эта зелёная водоросль становится вместилищем 4-8 автоспор, которые растут внутри материнского организма и покрываются собственной оболочкой. Но среди растений чаще встречается сложный цикл развития, который состоит из 2-3 простых.

Особенности жизненных циклов растений

Важным свойством всего живого является способность размножаться. Способ размножения бывает:

- половой (гаметами);

- бесполый (спорами);

- вегетативный (частью организма).

В сложных циклах при половом размножении всегда есть несколько обособленных фаз гаметы и зиготы. Гамета – это созревшая половая клетка с гаплоидным (ординарным) набором хромосом. Зигота с диплоидным (двойным) набором образуется в результате объединения двух гамет. Из зиготы развивается спорофит, который производит гаплоидные споры. Из спор – гаметофит, который бывает мужским и женским.

Для примера можно взять равноспоровый папоротник, у которого бывает две формы особей – сам папоротник (спорофит) и его заросток (гаметофит). Заросток – это потомство взрослых особей папоротника. Он существует очень короткий период, но успевает произвести на свет единственную крупнолиственную особь. Жизненный цикл растения из-за этой особенности размножения состоит из чередования поколений: от взрослого папоротника к заростку и снова к взрослому папоротнику.

Способы размножения

Половым способом размножается большинство растений. При этом происходит образование нового организма из зиготы после оплодотворения и объединения гамет (сингамии). Партеногенез – размножение без оплодотворения – также относится к половому способу: дочерний организм образуется из изогаметы, что роднит изогаметы и споры. Половое размножение практически всегда сочетается с другими способами – вегетативным или бесполым, так как само оно отличается низкой продуктивностью.

Одновременно этот способ и бесполое размножение встречается у папоротников, а в связке с вегетативным вариантом – у некоторых водорослей. У семенных растений формирование половой клетки происходит из одной дочерней зиготы, в результате чего этот процесс больше напоминает не размножение, а воспроизведение.

При бесполом размножении образуются зооспоры – клетки без клеточной стенки, которые у многоклеточных растений находятся в специальных спорангиях, и неподвижные клетки – апланоспоры. Самостоятельно такой способ размножения встречается в природе очень редко. Обычно он сочетается с половым или вегетативным.

Существует 2 типа спор: митоспоры, которые возникают при бесполом способе размножения, а мейоспоры – возникающие при половом. Митоспоры появляются при помощи митоза, в результате чего получается особь, похожая на материнскую. Мейоспоры образуются посредством мейоза при прорастании зиготы или в спорангиях. Для большинства растений характерны оба способа размножения, благодаря которым получаются две разные формы особей.

Вегетативный способ размножения

При вегетативном варианте размножения происходит разделение на акинеты – толстостенные клетки. Он заключается в отделении от маточника какой-то его части – выводковой почки или тельца. Таким способом размножаются некоторые низшие растения, в том числе саргассовые, бурые и красные водоросли. Вегетативно размножаются даже цветковые растения, например ряска. У некоторых из них образуются выводковые почки, которые опадают на землю и там укореняются. Также почки могут ответвляться и отделяться от материнского растения. У покрытосеменной группы растений очень часто встречается развитие побегов под землёй от корневища.

Распространение растений

Одним из финальных этапов размножения является распространение растений. В природе может быть 3 варианта расселения: зародышами, спорами и семенами. В крайне редких случаях распространение может происходить при помощи зигот. Ещё К. Линней связывал семенное и споровое распространение с тайнобрачными и явнобрачными растениями. Ко второму типу относилась группа голосеменных и покрытосеменных растений, а к первому – все остальные группы, в том числе водоросли, моховые и папоротники.

Способы размножения растений прошли длинный эволюционный путь от вегетативного к бесполому и половому. Сейчас разделение растений на споровые и семенные связывают не с распространением, а с размножением. Семенной способ выделяется в отдельную группу, так как он считается соединением размножения спорами и гаметами. Семенное размножение включает в себя несколько этапов: образование зигот, гамет, спор, зародышей и семени, а также расселение растения.

Чередование поколений

Жизнь растений в форме двух разных поколений может носить различные названия: смена форм развития, чередование поколений и т. д. Сменяемость большого папоротника и заростка в случае с равноспоровым папоротником – это пример чередования поколений, отмеченный фазами взрослого состояния форм особей. Эти две формы настолько отличаются внешне, что в них трудно узнать одно и то же растение. Заросток папоротника очень сложно заметить невооружённым глазом. У покрытосеменных растений аналог заростка – зародышевый мешок, который крайне мал и скрыт в глубине цветка. Среди некоторых групп водорослей эти формы особей похожи внешне, но совершенно различаются биологическими признаками. Чередование поколений встречается практически у всех высших растений и эволюционно развитых водорослей.

Жизненные циклы высших растений

Жизненный цикл высших растений, если не считать мохообразные, характеризуется тем, что гаметофит развит слабо, а в жизненном цикле большую часть занимает спорофит. Мохообразные растения отличаются тем, что спорофит развивается внутри женского полового органа и находится в непрерывной связи с гаметофитом. В случае с листостебельными мхами он выглядит как коробочка со спорами, растущая из верхней части гаметофита.

Остальные высшие растения обладают ярко выраженными спорофитами, которые представляют собой большие и сложные многоклеточные организмы с такими органами, как листва, стебли и корневая система. Большинство растений, которые человек представляет себе, когда говорит о хвощах, папоротниках или других группах, – спорофиты.

Жизненные циклы цветковых растений

Самыми прогрессивными в плане эволюции являются цветковые растения. Жизненный цикл цветковых растений характеризуется тем, что часто зародыш способен развиваться из неоплодотворённой яйцеклетки (апомиксис). Преобладающей формой цветковых является разноспоровый спорофит, представляющий собой растение с листьями и стеблем. Мужской гаметофит представлен пыльцевым зерном, а женский – зародышевым мешком (он развивается быстрее, чем у голосеменных). Органом как полового, так и бесполого размножения является видоизменённый побег – цветок. Зачатки семян защищены стенками завязи. Жизненный цикл развития растений этой группы заканчивается после оплодотворения и образования семени, зародыш в котором имеет запас питательных веществ и не зависит от внешних факторов.

Жизненные циклы голосеменных и покрытосеменных растений

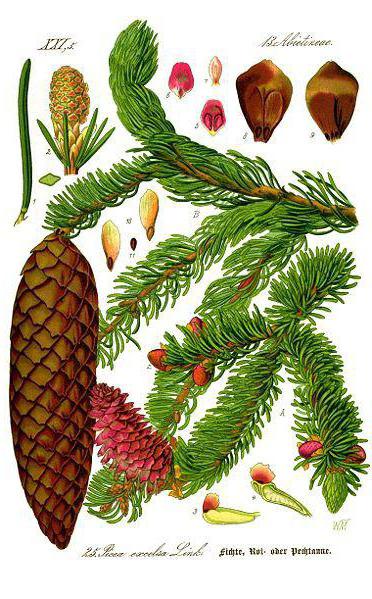

К группе голосеменных растений относятся представители хвойных деревьев и кустарников. У большинства из них видоизменённые игольчатые листья. Жизненный цикл голосеменных растений отличается тем, что микроспоры (пыльца) образуются в мелких мужских шишках (пыльниках), а мегаспоры – в женских (семязачатках). Из микроспор образуется мужской гаметофит, а из мегаспоры – женский. Жизненный цикл растения из этой группы отличается тем, что оплодотворение происходит при помощи ветра, который доставляет пыльцу к семязачаткам. После этого внутри семяпочки начинает развиваться зародыш, а из него образуется семя. Оно лежит на семенных чешуях и ничем не прикрыто. Семя даёт новый спорофит, из которого вырастает новое растение.

Жизненный цикл покрытосеменных растений отличается тем, что у этой группы есть цветок, в котором образуются споры и происходит оплодотворение гаметофитов и развитие семян. Особенность этой группы – в защите семян, которые скрыты внутри плода и защищены от воздействий внешней среды.

Жизненный цикл споровых растений

Споровые растения не цветут, потому их также называют нецветковыми. Они бывают двух категорий:

- высшие (папоротники, хвощи, мхи, плауны);

- низшие (водоросли, лишайники).

Жизненные циклы споровых растений в зависимости от вида могут идти половым или бесполым вариантом. Они не способны размножаться половым способом без участия водной среды. Для полового размножения используется гаметофит, а для бесполого – спорофит. Существует две подгруппы споровых растений: гаплоидная и диплоидная. В гаплоидную подгруппу входят мхи, хвощи и папоротники, у которых более развит гаметофит, а спорофит формируется в виде заростка. Гаплоидная подгруппа отличается тем, что спорофит имеет в ней подчинённый статус.

Жизненные циклы растений: схемы

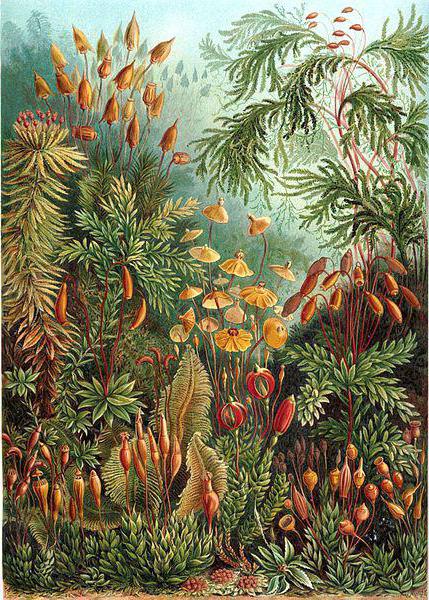

Мхи – представители примитивного вида высших растений. У них очень условное деление организма на стебель и листья, вместо корней – нитеобразные ризоиды. Произрастают они в болотистых, влажных местах и очень сильно испаряют влагу. Размножаются половым путём, спорофит зависит от гаметофита, споры образуются в специальной коробочке, которая находится над гаметофитом и связана с ним.

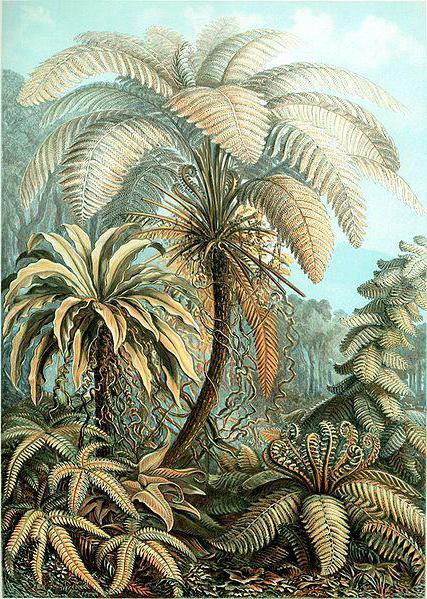

Представители папоротников обладают большими перистыми листьями (спорангии расположены на нижней стороне). У растения есть ярко выраженная корневая система, а лист на самом деле является системой ветвей, который называется вайей или предпобегом. Жизненный цикл растения группы папоротников состоит из двух фаз: половой и бесполой.

Половая фаза происходит при участии гамет, а бесполая – спор. Бесполое поколение начинается с диплоидной зиготы, а половое – с гаплоидной споры. Сменяемость этих фаз и составляет большую часть цикла.

Источник

ГЛАВА 6. РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

6.3. Понятие о жизненных циклах и чередовании поколений у растений

Понятие о чередовании поколений возникло благодаря работе польского ботаника М. Лещик-Суминского (1820-1898), установившего в цикле развития папоротников наличие двух фаз – спороносной и половой. На заростке папоротника, который, по его мнению, является промежуточным, но вполне самостоятельным образованием между спорой и молодым растением папоротника, он нашел половые органы – антеридии со сперматозоидами и архегонии с яйцеклеткой. Это было важным научным открытием. Его книга «К истории развития папоротников» вышла в Берлине в 1848 г.

В. Гофмейстер (1824-1877) – немецкий ботаник, профессор Гейдельбергского, а затем Тюбингенского университетов высоко оценил открытие М. Лещик-Суминского. Вдохновленный широкими научными перспективами, открываемыми его работой, он принялся за сравнительно-эмбриологические исследования архегониальных растений.

В 1849 г. вышла первая работа В. Гофмейстера, в которой он ввел понятие о чередовании поколений у растений. Впоследствии В. Гофмейстер сделал величайшее открытие: он пришел к выводу, что у мохообразных, папоротникообразных и голосеменных происходит правильная смена (чередование) двух поколений – полового и бесполого. Оба эти поколения отличаются друг от друга формой, способом питания, биологическими и морфологическими особенностями. Свои представления об индивидуальном развитии изученных таксонов он изложил в капитальном труде «Сравнительное исследование над прорастанием, развитием и плодообразованием высших споровых растений и образованием семян у хвойных», опубликованном в 1851 г. в Лейпциге.

В ряде работ, вышедших в начале ХХ в. (1911, 1927), профессор Московского университета Л. И. Курсанов описал чередование поколений у зеленых и бурых водорослей.

Итак, жизненный цикл – это свойственная различным таксонам последовательность развития от какого-нибудь этапа до его повторения. Например, у семенных растений жизненный цикл продолжается от семени до семени; у плаунообразных и других споровых растений – от споры до споры. В жизненном цикле высших растений может доминировать или гаметофит (только у мохообразных), или спорофит (у всех высших споровых растений, а также у голосеменных и покрытосеменных).

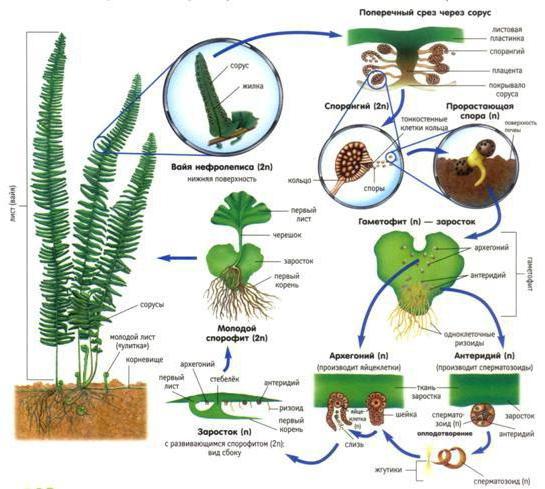

Схема жизненного цикла, характерная для равноспоровых папоротников, представлена на рис. 138. Из схемы видно, что в жизненном цикле процесс спорообразования сменяется половым процессом, и как следствие этого, бесполое поколение (спорофит) сменяется половым (гаметофитом).

Рис. 138. Схема жизненного цикла у равноспоровых папоротников (геторофазное гетероморфное чередование поколений)

У плаунообразных, хвощеобразных и папоротникообразных спорофит и гаметофит существуют независимо друг от друга, т. е. разделены пространственно и представляют собой два поколения одного и того же вида.

У мохообразных доминирует гаметофит. Спорофит развивается на гаметофите и частично питается за его счет. У голосеменных и покрытосеменных растений, для которых характерна разноспоровость, доминирует спорофит. Гаметофиты формируются на материнских организмах, развиваются за счет спорофита, сильно редуцированы и никогда не покидают материнского растения.

Таким образом, под поколением следует понимать совокупность органических форм, возникающих в результате какого-либо репродуктивного процесса и генетически связанных с предками и потомками. Явление, связанное со сменой репродуктивных процессов и приводящее к образованию в жизненном цикле форм, различающихся морфологически, цитологически и функционально, называется чередованием поколений, или сменой фаз развития.

6.3.1. Общие закономерности чередования поколений (смена фаз развития)

Морфологические особенности спорофитов и гаметофитов у представителей различных таксономических групп, их взаимная связь друг с другом, а также закономерности смены фаз развития (чередование поколений) различны.

Чередование поколений бывает факультативным и облигатным.

У примитивных водорослей чередование поколений носит факультативный характер и чаще всего связано со сменой экологических факторов (понижением температуры воды, подсыханием водоема и т. п.). Так, например, пресноводная нитчатая водоросль улотрикс (Ulothrix) может многократно формировать 4-жгутиковые зооспоры, которые, проплавав некоторое время в воде, оседают на дно, утрачивают жгутики и прорастают в новые гетероталличные нити улотрикса. Осенью в клетках (одноклеточных гаметангиях) улотрикса формируются изогаметы и в результате процесса оплодотворения образуется зигота. Она «одевается» прочной оболочкой, оседает на дно, где и сохраняется до весны.

Схематично факультативное чередование поколений у улотрикса выглядит так: n… n…. n… 2n… n… n и т. д.

Однако у подавляющего большинства водорослей и у всех без исключения высших растений в жизненном цикле наблюдается строго закономерная смена спорообразования и полового процесса и происходит облигатное (обязательное) чередование поколений. Схематично его можно представить так: n… 2n… n… 2n… n… 2n, если в жизненном цикле доминирует гаметофит; или 2n… n… 2n… n… 2n… n, если в жизненном цикле доминирует спорофит.

Переход от спорофита к гаметофиту происходит в результате редукционного деления (мейоза) спороцитов (материнских клеток спор), которое происходит в спорангиях и предшествует образованию спор. Из спор развивается гаметофит, на котором формируются половые клетки – гаметы. Переход от гаметофита к спорофиту – следствие процесса оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом (у высших споровых растений) или спермием (у высокоорганизованных голосеменных и покрытосеменных растений), в результате чего образуется зигота, восстанавливается диплоидный набор хромосом и начинает из зиготы формироваться спорофит.

Чередование поколений может быть гомофазным и гетерофазным. Эти термины введены П. Хартманом в 1939 г.

При гомофазном чередовании поколений спорообразование и половой процесс происходят у примитивных гаплоидных водорослей при одной и той же ядерной фазе, иначе говоря, смена репродуктивных процессов не влечет за собой изменений ядерной фазы. Например, зооспоры и изогаметы у улотрикса в различные периоды формируются в результате митоза на одних и тех же гетероталличных гаплоидных нитях (рис. 139).

Рис. 139. Схема гомофазного чередования поколений у улотрикса (Ulotrix sp.)

При гетерофазном чередовании поколений смена репродуктивного процесса (или, как неточно говорят, способа размножения – именно так полагал В. Гофмейстер) всегда влечет за собой смену ядерной фазы, т. е. спорообразование происходит на спорофите и сопровождается редукцией числа хромосом,

а образование гамет осуществляется на гаметофите, и в результате процесса оплодотворения число хромосом восстанавливается (см. рис. 138).

Гетерофазное чередование поколений может быть изоморфным и гетероморфным. При изоморфном чередовании поколений гаметофит и спорофит морфологически не различимы, но они отличаются по цитологическим, физиолого-биохимическим и функциональным свойствам (рис. 140). Изоморфное чередование поколений встречается довольно редко и только у водорослей. Оно характерно для зеленых водорослей (ульва – Ulva, энтероморфа – Еnteromorpha, кладофора – Cladophora), а также у представителей ряда порядков бурых и большинства красных водорослей.

Рис. 140. Схема гетерофазного изоморфного чередования поколений у ульвы (Ulva sp.)

У высокоорганизованных водорослей (бурых, некоторых зеленых и красных) и всех без исключения высших растений чередование поколений гетерофазное гетероморфное, т. е. у большинства растительных организмов гаметофит и спорофит, кроме цитологических, физиолого-биохимических и функциональных различий, имеют четкие морфологические различия (см. рис. 138).

Соотношение полового и бесполого поколений у различных водорослей и высших растений различно. В зависимости от уровня развития гаметофита и спорофита чередование поколений может быть гаплогомофазным, диплогомофазным, гаплодиплофазным и диплогаплофазным.

У видов с гаплогомофазным циклом развития доминирует гаметофит, диплоидна только зигота (примитивные зеленые водоросли). Для таких особей характерен начальный, или зиготный, тип мейоза, т. е. редукционно делится только ядро зиготы, с последующим цитокинезом и образованием апланоспор.

При диплогомофазном чередовании поколений доминирует спорофит, гаплоидны только гаметы (диатомовые – Bacillariophyta, из бурых – представители порядка фукусовые – Fucales, зеленые водоросли, имеющие сифональное строение). В этом случае мейоз предшествует образованию гамет. Такой тип мейоза называется конечным, или гаметным. Он характерен для животных и крайне редок у растений.

При гаплодиплофазном чередовании поколений доминирует гаметофит. У водорослей спорофит существует самостоятельно и может морфологически не отличаться от гаметофита (Ulva), или имеет микроскопическое строение (акросифония из Chlorophyta), или спорофит развивается на гаметофите (филлофора Броди из Rhodophyta). У высших растений только мохообразные характеризуются гаплодиплофазным циклом развития (рис. 141). При этом спорофит в виде коробочки всегда развивается на гаметофите, частично питается за его счет, хотя на ранних этапах развития имеет зеленую окраску и, следовательно, способен к фотосинтезу. Мохообразные являются равноспоровыми растениями, однако гаметофиты их (т. е. сами растения) могут быть как однодомными, так и двудомными. У однодомных растений антеридии и архегони образуются на одном и том же растении (Sphagnum squarrosum, S. compactum, Mnium cuspidatum). У двудомных растений половые органы одного типа (антеридии или архегонии) образуются на разных особях (Marchantía polymorpha, Sphagnum magellaniсum, Polytrichum commune).

Рис. 141. Схема гаплодиплофазного чередования поколений у мохообразных

При диплогаплофазном типе развития в жизненном цикле высших растений доминирует спорофит. Гаметофиты могут существовать независимо от спорофитов (плаунообразные, хвощеобразные, папоротникообразные), или они формируются на спорофитах (голосеменные, покрытосеменные).

При гаплодиплофазном и диплогаплофазном жизненных циклах мейоз предшествует образованию спор. Такой тип мейоза называется споровым, или промежуточным. Он характерен для всех без исключения высших растений, а также встречается у многих водорослей.

Растения с гаплодиплофазным и диплогаплофазным циклами развития могут быть как равноспоровыми, так и разноспоровыми.

У разноспоровых (селягинелловые, сальвиниевые) высших растений по сравнению с равноспоровыми, заростки сильно редуцированы (рис. 142). Однако это явление имеет большое биологическое значение.

Рис. 142. Спорофит, спорангии, споры, гаметофиты селягинеллы (Selagmella sp.): А-внешний вид спорофита; Б-микроспорангий с микроспорами; В-микроспора; Г- мужской гаметофит; Д-макроспорангий с макроспорами; Е-макроспора; Ж-женский гаметофит: 1-оболочка микроспоры; 2-оболочка макроспоры

Заростки у селягинелловых, сальвиниевых развиваются почти полностью внутри оболочки споры, следовательно, они надежно защищены от внешней среды (от неблагоприятных условий) и быстро формируются в процессе онтогенеза, что очень важно с эволюционной точки зрения.

У семенных растений (для них характерна гетероспория) при крайней степени редукции мужского гаметофита (пыльцевых зерен, пыльцы) расширяются его функции. Наряду с типичной функцией образования гамет (половой функцией) мужской гаметофит выполняет транспортную функцию. Мужские гаметы доставляются к яйцеклетке (в архегоний у голосеменных растений или в зародышевый мешок у покрытосеменных) пыльцевой трубкой, которая формируется у мужского гаметофита.

В биологии развития разноспоровых растений особого внимания заслуживают три особенности:

1) дифференциация спор – физиологическая и морфологическая, причем функцию расселения вида у высших разноспоровых осуществляет мегаспора;

2) надежная защита гаметофитов от неблагоприятных условий;

3) редукция гаметофитов, и как следствие этого, их быстрое развитие в онтогенезе.

В процессе эволюции у семенных растений мегаспора утрачивает функцию расселения, оно осуществляется семенами. У них более выражены черты приспособления к условиям существования на суше: происходит крайняя редукция гаметофитов, особенно мужских; наряду со сперматозоидами (саговник – Cycas, гинкго – Ginкgo) появляются спермии (хвойные, все покрытосеменные); при прорастании мужского гаметофита образуется пыльцевая трубка и возникает сифоногамия, которая делает процесс оплодотворения не зависящим от наличия воды.

Конечный результат появления разноспоровости – сокращение продолжительности жизненного цикла растительного организма.

6.3.2. Представление об эволюции жизненных циклов растений

У различных таксонов наблюдаются некоторые специфические особенности жизненного цикла, но в целом для растений основные направления эволюции жизненных циклов вырисовываются довольно четко.

1. На ранних этапах эволюции все особи выполняли и вегетативные, и репродуктивные функции. Половой и бесполый процессы равнозначны. Одна и та же особь потенциально могла формировать и споры, и гаметы (см. рис. 139).

2. Постепенно происходит дифференцировка особей по способам репродуктивных процессов на спорофиты и гаметофиты, но морфологически они не различаются (см. рис. 140).

3. Появляются морфологические различия между гаметофитом и спорофитом, но доминирует гаметофит. Спорофит развивается на гаметофите (см. рис. 141).

4. Спорофит отделяется от гаметофита, т. е. происходит преодоление зависимости спорофита от гаметофита (см. рис. 134, 135, 136).

5. В жизненном цикле закрепляется господствующее положение спорофита. Первоначально для него характерна изоспория (равноспоровость). Спора выполняет функцию расселения вида.

6. Появляется гетероспория (разноспоровость), что приводит к половой дифференцировке гаметофитов. Функцию расселения вида выполняет только макроспора (мегаспора) (см. рис. 142).

7. В связи с гетероспорией происходит редукция гаметофитов, что ускоряет процесс их развития. В то же время расширяются функции мужского гаметофита: кроме образования гамет и выполнения половой функции он приобретает транспортную функцию (доставляет мужские гаметы к яйцеклетке).

8. Постепенно устанавливается строгая последовательность смены спорообразования и полового процесса.

9. У высокоорганизованных высших растений (голосеменные и покрытосеменные) гаметофиты достигают крайней степени редукции, развиваются на спорофитах. Макроспора утрачивает функцию расселения вида, она никогда не покидает материнского растения.

10. На основании сочетания спорообразования и полового процесса возникает семя – сложное образование, в котором формируется зачаток нового организма (новый спорофит) и сохраняются остатки материнского спорофита. У покрытосеменных это семенная кожура и у некоторых растений питательная ткань – перисперм (гвоздичные, маревые). У голосеменных в семени есть еще и хорошо развитый и превращенный в трофическую ткань женский гаметофит (первичный эндосперм).

Чередование поколений имеет эволюционное и биологическое значение.

Большое эволюционное значение чередования поколений состоит в том, что смена репродуктивных процессов привела к доминированию в жизненном цикле спорофита, который чрезвычайно сложно устроен и наилучшим образом приспособлен к жизни в разнообразных условиях.

Биологическое значение чередования поколений заключается в том, что постепенно, с усложнением морфофизиологического строения спорофита и редукцией гаметофита совершенствовался половой процесс, и его конечный этап – оплодотворение, которое стало осуществляться без наличия капельножидкой среды, что очень важно в условиях наземного существования.

Источник