Такой процесс теплового цикла как подвод теплоты осуществляется

Классификация тепловых двигателей

По способу подвода теплоты к рабочему телу различают:

• двигатели внешнего сгорания;

• двигатели внутреннего сгорания.

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) по способу реализации полезной работы цикла могут быть:

• поршневыми (роторно-поршневыми);

• газотурбинными;

• комбинированными;

• реактивными.

ДВС — это тепловая машина, в которой подвод теплоты к рабочему телу осуществляется путем сжигания топлива внутри самого Двигателя.

Рабочим телом в ДВС является на первом этапе воздух или смесь воздуха с легко воспламеняющимся топливом, а на втором этапе — продукты сгорания этого жидкого или газообразного топлива.

ДВС имеют два существенных преимущества.

Во-первых, так как источник теплоты находится внутри самого двигателя, нет необходимости в больших теплообменных поверхностях, что способствует его компактности.

Во-вторых, в двигателях внешнего сгорания внешний температурный предел рабочего тела ограничен свойством конструкционных материалов, через которые осуществляется теплообмен. В двигателях же внутреннего сгорания, где тепловыделение происходит в самом рабочем теле, температурный предел может быть значительно выше. А так как стенки головки и цилиндра двигателя имеют принудительное охлаждение, то температурные границы цикла могут быть расширены и термический КПД может быть увеличен.

В поршневых и роторно-поршневых двигателях рабочее тело находится в замкнутом пространстве между неподвижными деталями и движущимся поршнем или ротором, которые воспринимают давление рабочего поршня и преобразуют его во внешнюю работу.

В газотурбинном двигателе рабочее тело расширяется в потоке, т. е. в незамкнутом пространстве. При тепловом расширении кинетическая энергия потока преобразуется в механическую работу на лопатках вращающегося рабочего колеса.

В реактивных двигателях рабочее тело расширяется также в незамкнутом пространстве, но кинетическая энергия газа преобразуется в работу не на лопатках колеса как в газотурбинном двигателе, а за счет сил реакции при выходе рабочего тела из двигателя в окружающую среду с большой скоростью.

Комбинированный двигатель представляет собой гибрид поршневого и газотурбинного двигателей.

Термин «двигатель внутреннего сгорания» получил распространение применительно к поршневым двигателям.

Принцип работы ДВС

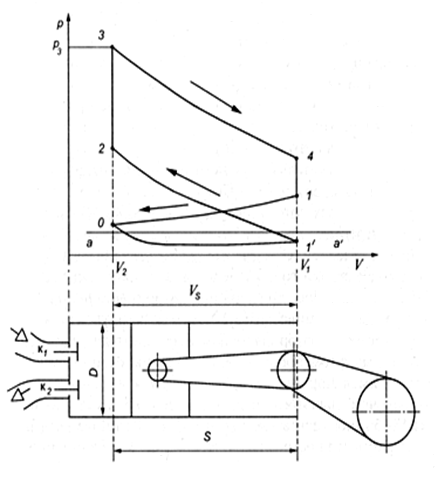

Принцип действия ДВС показан на рис. 1, где для наглядности совмещена индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя и его принципиальная схема.

Рис. 1. Индикаторная диаграмма работы четырехтактного ДВС

и его принципиальная схема

Поршень, перемещаемый в цилиндре диаметром D, шарнирно соединен с шатуном, который в свою очередь шарнирно соединен с кривошипом коленчатого вала. В головке цилиндра установлены впускной к1 и выпускной к2 клапаны, которые связывают полость внутри цилиндра с окружающей средой. Поршень совершает возвратно-поступательное движение (ход поршня S), а коленчатый вал — вращательное. Так как двигатель четырехтактный, одному обороту коленчатого вала соответствуют два хода поршня.

При движении поршня от клапанов внутрь цилиндра через впускной клапан к1 засасывается горючая смесь (кривая 0—1′). Прямая а—а’ соответствует давлению окружающей среды. При впуске не происходит изменение параметров состояния смеси (р, v и Т), меняются лишь масса (G) и объем (V) смеси. При обратном движении поршня горючая смесь сжимается по адиабате (кривая 1’—2). Происходит изменение состояния смеси, параметры р, v и T при постоянном количестве смеси, заключенной в цилиндре, при сжатии изменяются. Клапаны при этом закрыты.

По окончании сжатия смесь зажигается и очень быстро сгорает. Прямая 2—3 соответствует изменению состояния рабочего тела, причем происходит изменение как термодинамических параметров, так и химического состава рабочего тела. До вспышки (точка 2) рабочее тело представляло собой горючую смесь, в конце горения (точка 3) это уже продукт горения.

На этом этапе происходит очень резкое увеличение давления (р) и температуры (Т). Теплотой, выделившейся в результате сгорания смеси, нагреваются продукты сгорания, их давление и температура увеличиваются.

Когда поршень делает третий ход, происходит процесс расширения газов (кривая 3—4), осуществляется адиабатный процесс изменения состояния продуктов сгорания.

При четвертом ходе поршня, который совпадает по направлению со вторым, из цилиндра удаляются продукты сгорания через выпускной клапан к2. Причем начало этого процесса совпадает с концом процесса расширения (прямая 4—1). Избыточное давление в цилиндре падает. При этом не происходит изменения состояния рабочего тела, так как падает давление с р4 до р1 не в результате охлаждения рабочего тела посредством теплообмена в холодильнике, а путем выпуска рабочего тела, т. е. без теплообмена.

Далее, при движении поршня в сторону клапанов происходит принудительное удаление остатков продуктов сгорания из цилиндра (кривая 1—0), меняется масса (G) и объем (V) рабочего тела. Далее цикл повторяется.

Таким образом, цикл двигателя внутреннего сгорания формируется четырьмя возвратно-поступательными ходами поршня, называемыми тактами двигателя. Поэтому данный двигатель называется четырехтактным.

Если у двигателя отсутствуют такты впуска и выпуска, то он называется двухтактным, и его вал делает один оборот за цикл. Цикл двухтактного двигателя состоит из тех же процессов, что и для четырехтактного, а название тактов определяется основными процессами, которые протекают в цилиндре (такт расширения и такт сжатия). При этом процессы впуска свежего заряда и выпуска продуктов сгорания осуществляются соответственно в начале такта сжатия и в конце такта расширения, протекая почти одновременно.

Площадь фигуры 1234 на индикаторной диаграмме соответствует работе за один цикл.

На рис. 1 показана индикаторная диаграмма четырехтактного ДВС. Диаграмма термодинамического цикла отлична от индикаторной диаграммы, так как она показывает изменение состояния рабочего тела, а индикаторная — изменение давления в цилиндре в зависимости от положения поршня.

ДВС, как это видно из рис. 1, не работают по замкнутому круговому процессу, но их циклы условно считают круговыми обратимыми циклами и при их исследовании используют те же термодинамические методы изучения, для чего действительные процессы, протекающие в ДВС, заменяются обратимыми термодинамическими процессами. Составленный из термодинамических обратимых процессов цикл исследуется на термический КПД, работу и параметры состояния.

Исследование теоретических циклов позволяет определить максимальный с точки зрения термодинамики КПД в данных условиях и факторы, которые влияют на экономичность двигателя.

По принципу работы, т. е. по характеру подвода теплоты к рабочему телу циклы ДВС можно разбить на три группы:

1) циклы с подводом теплоты к газу при постоянном объеме;

2) циклы с подводом теплоты к газу при постоянном давлении;

3) смешанные циклы — с подводом теплоты к газу частично при постоянном объеме, частично при постоянном давлении.

Термодинамические циклы исследуются одним методом, который включает в себя следующие этапы:

1) по условию и характеру работы двигателя строится индикаторная диаграмма цикла;

2) определяются параметры рабочего тела в характерных точках на основании формул, выражающих соотношения между параметрами состояния для процессов данного цикла;

3) определяются теплота и работа цикла;

4) определяется термический КПД цикла по формуле

;

5) выявляются факторы, влияющие на термодинамический КПД, и определяются пути его повышения.

Отличия реальных или действительных циклов от термодинамических рассматриваются в главе (действительные циклы ДВС).

Цикл с подводом теплоты при постоянном объеме

Цикл с подводом теплоты при постоянном объеме называется циклом Отто по имени немецкого конструктора Н. А. Отто, осуществившего этот цикл в 1876 г.

Горючей смесью в цикле Отто является воздух, смешанный с парами бензина или любым другим легко испаряющимся веществом.

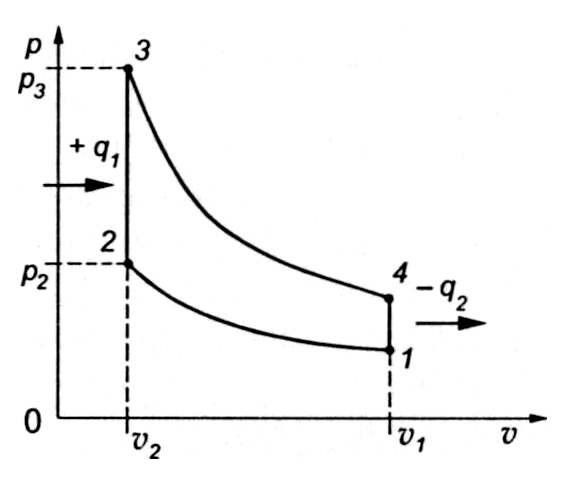

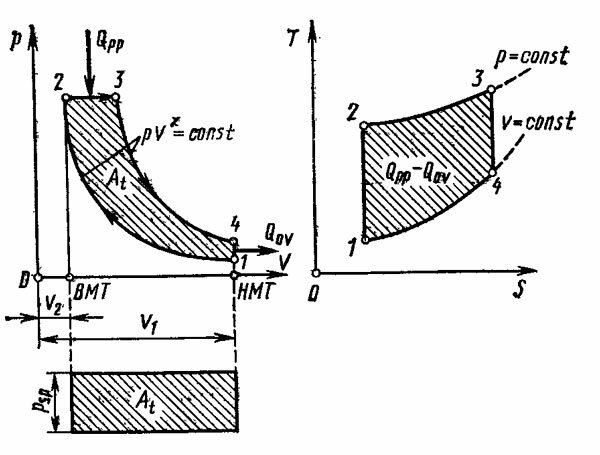

На рис. 2 представлена р—v диаграмма двигателя, работающего именно по циклу Отто. Идеализированный замкнутый цикл, термодинамически эквивалентный циклу Отто, состоит из двух адиабат (рис. 2, кривые 1—2 и 3—4) и двух изохор (прямые 2—3 и 4—1). Работа, производимая двигателем за цикл, выражается площадью фигуры 23412.

Рис. 2. Цикл поршневого ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме

Так как в этом цикле участвует постоянное количество рабочего тела, то линии впуска и выпуска отсутствуют. Кривая 1—2 соответствует процессу адиабатного (условно без теплообмена) сжатия газа, в это время поршень перемещается от нижней мертвой точки (НМТ) к верхней мертвой точке (ВМТ).

При положении поршня в ВМТ и постоянном объеме v2 (см. рис. 2, прямая 2—3) осуществляется процесс подвода теплоты q1 к рабочему телу. При этом давление и температура рабочего тела повышаются.

При движении поршня от ВМТ к НМТ (кривая 3—4) происходит процесс адиабатного расширения газа.

Отвод теплоты (-q2) от рабочего тела к холодильнику соответствует прямой 4—1 и осуществляется при постоянном объеме, когда поршень находится в НМТ.

Характеристиками цикла являются степень сжатия ε и степень повышения давления λ.

Степень сжатия показывает, во сколько раз уменьшается объем газа в процессе сжатия:

, (2.1)

где v1 — удельный объем газа в начале хода сжатия или полный объем при положении поршня в НМТ; v2 — удельный объем газа в конце хода сжатия или объем над поршнем при его положении в ВМТ (объем камеры сгорания).

Степень повышения давления показывает, во сколько раз повышается давление газа в результате подвода к нему теплоты при постоянном объеме:

, (2.2)

где р3 — давление газа в конце подвода теплоты; р2— давление газа в начале подвода теплоты.

Так как параметры начального состояния (точка 1) всегда известны, то параметры всех других состояний могут быть выражены через р1, v1 и Т1.

Так как ε и λ выражены через v и р, то и они являются параметрами состояния.

Двигатели, работающие по данному циклу, имеют ε от 6 до 11; λ от 3 до 5.

Источник

В процессе расширения газ производит работу против сил внешнего давления. Для того чтобы вновь повторить тот же процесс расширения газа и вновь получить работу , нужно возвратить газ в исходное состояние т.е. сжать газ. При этом газ совершит круговой процесс (цикл). На сжатие газа, естественно, должна быть затрачена работа; эта работа подводится к газу от какого-либо внешнего источника.

Понятно, что процесс сжатия газа от давления p2 до давления p1 нужно осуществить по пути, отличному от пути процесса расширения. В противном случае работа, получаемая при расширении газа, будет равна работе, затрачиваемой на сжатие, и суммарная работа, полученная в результате кругового процесса, будет равна нулю. Работа, отдаваемая системой за один цикл (будем называть ее работой цикла), равна разности (алгебраической сумме) работы расширения и работы сжатия. Понятно, что путь процесса сжатия следует выбрать таким образом, чтобы работа сжатия по абсолютной величине была меньше работы расширения, иначе работа цикла будет отрицательной, т.е. в результате цикла работа будет не производиться, а затрачиваться; впрочем, как будет показано в дальнейшем, в определенных случаях (циклы холодильных машин) используется именно такое построение цикла.

Циклические процессы, в результате которых производится работа, осуществляются в различных тепловых двигателях. Тепловым двигателем называют непрерывно действующую систему, осуществляющую круговые процессы (циклы), в которых теплота превращается в работу. Вещество, за счет изменения состояния которого получают работу в цикле, именуется рабочим телом.

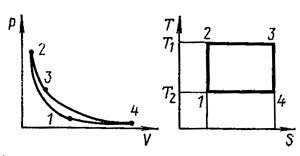

Типовой процесс в pV координатах.

Работа цикла находит очень удобную графическую интерпретацию в p, V-диаграмме.

Если 1-а-2 — кривая процесса расширения, а 2-b-1 — кривая процесса сжатия, то площадь под кривой 1-а-2 равна работе расширения, площадь под кривой 2-b-1 — работе сжатия, а площадь, ограниченная замкнутой кривой (кривой цикла) 1-a-2-b-1, представляет собой работу цикла.

Работа цикла Lц равна количеству теплоты, подведенной извне к рабочему телу. В соответствии с первым законом термодинамики: работа, производимая двигателем, строго равна количеству теплоты, отобранной от внешнего источника и подведенной к рабочему телу двигателя. Если бы можно было построить такой тепловой двигатель, в котором количество производимой работы было больше, чем количество теплоты, подведенной к рабочему телу от внешнего источника, то это означало бы, что первый закон термодинамики (закон сохранения и превращения энергии) несправедлив. Из этого следовало бы, что можно построить такой тепловой двигатель, в котором работа производилась бы вообще без подвода теплоты извне, т.е. вечный двигатель.

Что касается теплоты Qц, которая превращается в работу, то следует отметить, что на одних участках цикла теплота к рабочему телу подводится, на других — отводится. Как будет показано далее, отвод определенного количества теплоты от рабочего тела на некоторых участках цикла является неотъемлемым условием осуществимости цикла любого теплового двигателя.

Если обозначить теплоту, подводимую к рабочему телу в цикле, через Q1, а теплоту, отводимую от рабочего тела в цикле, через Q2, то очевидно, что

И тогда в соответствии с первым законом термодинамики:

Введем новое понятие о так называемом термическом коэффициенте полезного действия (КПД) цикла. Термическим КПД цикла называют отношение работы цикла к количеству теплоты, подведенной к рабочему телу в цикле. Обозначая термический КПД цикла ηт, получаем в соответствии с этим определением:

Термический КПД цикла характеризует степень совершенства того или иного цикла: чем больше ηт, тем совершеннее цикл; при подводе к рабочему телу одного и того же количества теплоты Q1 в цикле, у которого ηт больше, производится большая ′ работа Lц.

Введем понятие об источниках теплоты. Систему, от которой отбирается теплота Q1, сообщаемая рабочему телу цикла, принято называть горячим источником теплоты , а систему, которой отдается теплота Q2, отбираемая от рабочего тела, холодным источником теплоты.

Спасибо за прочтение материала. В следующий раз материал про будет про обратимые и необратимые циклы, которые приведут нас к формулировке второго закона термодинамики.

Источник

Автор: Юлиюс Мацкерле (Julius Mackerle)

Источник: «Современный экономичный автомобиль» [1]

31047 0

В настоящее время источниками механической энергии в автомобилях являются в основном двигатели внутреннего сгорания. Преобразование энергии топлива в механическую энергию в них связано со значительными потерями, поэтому необходимо в первую очередь найти пути уменьшения этих потерь и достичь максимальной отдачи энергии, содержащейся в топливе. Для этой цели, прежде всего, нужно выбрать оптимальный термодинамический цикл.

В двигателе внутреннего сгорания применяют два различных термодинамических цикла. Бензиновый двигатель работает таким образом, что в цилиндр на такте впуска всасывается топливовоздушная смесь, которая далее на такте сжатия сжимается, затем в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зажигается электрической искрой и сгорает. Возникшие при горении газы расширяются за счет выделяющейся теплоты, их давление повышается, и под действием этого давления происходит рабочий ход поршня. При последующем движении поршня до ВМТ из цилиндра отводятся отработавшие газы. Такой идеализированный цикл (цикл Отто) предполагает заполнение и очистку цилиндра при положении поршня в мертвых точках и протекание сгорания при положении поршня в ВМТ.

Другой термодинамический цикл (цикл Дизеля) протекает подобным образом с тем лишь отличием, что сгорание происходит не при неподвижном поршне, а во время его перемещения из ВМТ таким образом, что давление газов в процессе горения остается постоянным и только после полного сгорания топлива начинается их расширение. В действительности в обоих описанных циклах горение происходит при движущемся поршне и изменяющемся давлении, т. е. действительные циклы двигателей внутреннего сгорания являются циклами со смешанным подводом теплоты. Подробнее рассмотрение обоих циклов и их различия можно найти в специальной литературе.

Важным является КПД двигателя, показывающий, какое количество энергии топлива преобразуется в механическую работу. Индикаторный КПД не учитывает механических потерь и потерь при газообмене, так что эффективный КПД двигателя представляет собой произведение индикаторного на механический КПД. Таким образом, более полного использования энергии топлива можно достичь улучшением не только индикаторного, но и механического КПД.

При работе двигателя внутреннего сгорания 1/3 энергии топлива преобразуется в механическую, 1/3 путем охлаждения передается в окружающую среду и 1/3 отводится в виде теплоты, содержащейся в отработавших газах. Любое использование тепловых потерь двух последних видов означает экономию энергии, более рациональное использование мощности двигателя и улучшение теплового, баланса автомобиля.

Так, использование теплоты, поглощенной охлаждающей жидкостью, которую в принципе необходимо отвести от двигателя для отопления кабины или кузова, является типичным примером экономии топлива, необходимого для независимого отопления. Такими же примерами служат обогрев отработавшими газами кузовов грузовых автомобилей, которые перевозят смерзающиеся грузы (руду, уголь, жидкости), использование энергии отработавших газов для привода турбокомпрессора или вспомогательной турбины, подогрев отработавшими газами гидридного аккумулятора для извлечения из него водорода.

В качестве критерия оценки термодинамических циклов часто используется цикл Карно.

Требования идеального цикла Карно не выполняет ни один из известных циклов (Отто, Дизеля, Ранкина, Стерлинга). Из анализа цикла Карно следует, что КПД термодинамического цикла зависит от разницы между максимальной температурой T1 и минимальной температурой T2. Так как температура T2 может быть в самом крайнем случае температурой окружающей среды, то КПД термодинамического цикла никогда не достигнет 100 %.

Сжигание топлива непосредственно в цилиндре позволяет достичь максимальной разницы между температурами T1 и T2. Паровой двигатель или турбина никогда не смогут достичь КПД двигателя внутреннего сгорания [2], что и проявляется в удельном расходе ими топлива.

При сравнении циклов тепловых двигателей применяются три их типа, отличающиеся процессом изменения давления и температуры газа в цилиндре:

- цикл с подводом теплоты при постоянном объеме и положении поршня в верхней мертвой точке (ВМТ);

- цикл с подводом теплоты при постоянном давлении и изменяющемся объеме;

- цикл со смешанным подводом теплоты, т. е. подводом сначала при постоянном объеме, а затем при постоянном давлении.

В цилиндрах тепловых двигателей происходят изменения состояния газа, среди которых для сравнения наиболее важны следующие:

- адиабатические сжатие и расширение, при которых теплота через стенки цилиндра не подводится к газу и не отводится от него;

- изотермические сжатие и расширение, при которых температура газа остается постоянной;

- политропное сжатие и расширение, характеризуемое как теплоподводом к газу, так и теплоотдачей газа в течение процесса.

Примером политропного процесса является такт сжатия двигателя внутреннего сгорания. В начале этого такта теплота к поступившему при впуске холодному газу подводится от горячих стенок цилиндра, а в конце такта газ, нагретый в результате сжатия до температуры, превышающей температуру стенок цилиндра, уже отдает теплоту стенкам цилиндра.

В случае идеальных термодинамических циклов предполагается, что теплообмена со стенками цилиндра нет, т. е. процессы носят адиабатический характер.

Циклы двигателей внутреннего сгорания

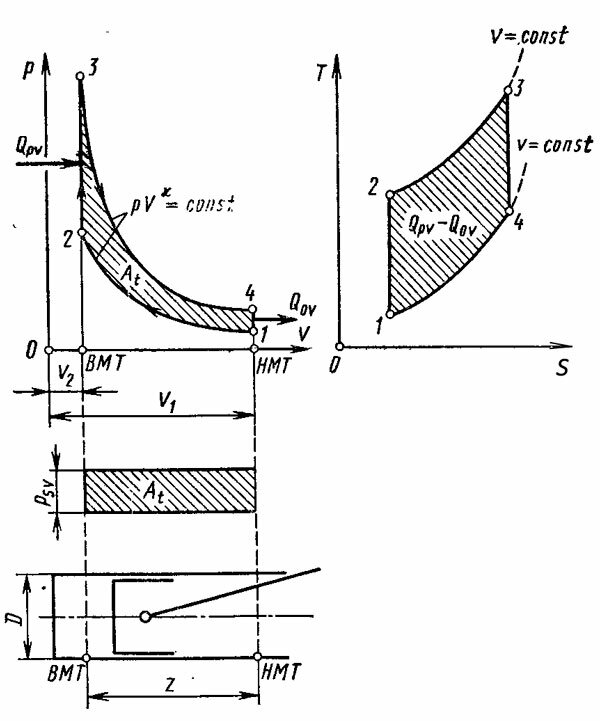

В качестве первого примера рассмотрим цикл с подводом теплоты при постоянном объеме, к которому довольно близок действительный цикл работы, бензинового двигателя. Этот цикл представлен на рис. 1, где показано изменение давления p в цилиндре в зависимости от объема газа V. Для наглядности в нижней части рисунка схематически изображен цилиндр с поршнем. Диаметр цилиндра D, ход поршня Z. Пунктиром показано верхнее (ВМТ) и нижнее (НМТ) положения поршня. Объем камеры сгорания — V2, а степень сжатия

ε = V1/V2.

|

| Рис. 1. p—V- и T—S-диаграммы цикла с подводом теплоты при постоянном объеме |

|---|

Для определения теплового баланса необходимо знать количество подводимой Qp и отводимой Q0 теплоты. Так называемый термический коэффициент полезного действия рассчитывается по формуле

η = (Qp – Q0)/Qp.

Начнем наблюдать за ходом цикла на рис. 1 от точки 1, соответствующей нижнему положению (НМТ) поршня. При его движении вверх происходит адиабатическое сжатие вплоть до точки 2, соответствующей верхнему положению (ВМТ) поршня. От точки 2 до точки 3 при неподвижном поршне к газу подводится теплота QpV и давление газа растет. От точки 3 поршень передвигается к точке 4 (НМТ) и происходит адиабатическое расширение. На участке от точки 4 до точки 1 при неподвижном поршне теплота Q0V от газа отводится к стенкам цилиндра. Заштрихованная площадь индикаторной диаграммы обозначает выполненную работу At.

Кроме описанной p—V-диаграммы на рис. 1 изображен тот же цикл в координатах температура Т — энтропия S.

Для нашего анализа достаточно определить, что понимается под величинами энтропии S. Энтропию невозможно измерить прямым путем, поэтому условимся, что если к веществу подводится теплота, энтропия растет, а при отводе от него теплоты — уменьшается. Диаграммы в координатах Т—S будут служить лишь для сравнения с циклом Карно, представляющим максимально достижимый по эффективности цикл.

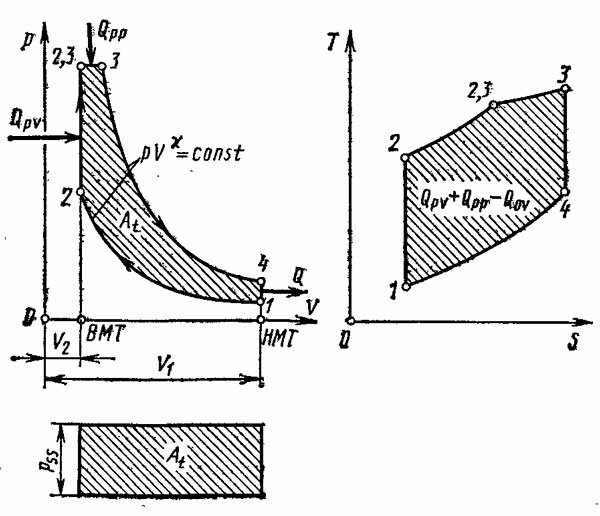

Другой термодинамический цикл, у которого теплота подводится при постоянном давлении, изображен на рис. 2. Этот цикл наиболее близок к действительному циклу работы дизельного двигателя, прежде всего, при низких частотах вращения. Создав определенный закон подачи топлива, можно поддерживать максимальное давление в цилиндре при сгорании почти постоянным.

|

| Рис. 2. p—V- и T—S-диаграммы цикла с подводом теплоты при постоянном давлении |

|---|

По сравнению с предыдущим рисунком диаграмма на рис. 2 отличается тем, что после завершения хода сжатия в точке 2 впрыск топлива происходит при уже начавшемся ходе расширения таким образом, чтобы давление газов при сгорании оставалось постоянным вплоть до точки 3, после которой начинается адиабатическое расширение.

В действительности подвод теплоты не протекает лишь при постоянном объеме или только при постоянном давлении. К реальным условиям ближе всего цикл со смешанным подводом теплоты, изображенный на рис. 3. В этом случае подвод теплоты начинается в точке 2 после завершения сжатия, и количество теплоты QpV подводится при постоянном объеме до точки 2, 3, а дальнейшее ее поступление в количестве Qpp происходит при постоянном давлений вплоть до точки 3. После этого от точки 3 до точки 4 происходит адиабатическое расширение.

|

| Рис. 3. p—V- и T—S-диаграммы цикла со смешенным подводом теплоты |

|---|

|

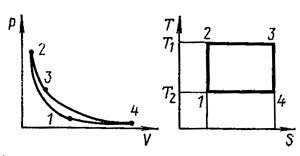

| Рис. 4. p—V- и T—S-диаграммы цикла Карно |

|---|

Описанные выше термодинамические циклы в действительности не выдерживаются. Для сравнения приведем еще цикл Карно (рис. 4), обеспечивающий максимальное использование подводимой теплоты. Этот цикл начинается, как и другие, с адиабатического сжатия от точки 1 до точки 2. На диаграмме T—S это адиабатическое сжатие изображено вертикальной прямой, так как энтропия при этом не изменяется, а повышается только температура от T2 до T1. В точке 2 начинается изотермический подвод теплоты, продолжающийся до точки 3. Так как температура не изменяется, то, следовательно, должен увеличиваться объем. На диаграмме T—S этот процесс изображен горизонтальной прямой при постоянной температуре T1. Энтропия газа на этом участке увеличивается.

От точки 3 до точки 4 происходит адиабатическое расширение, изображенное на диаграмме T—S вертикальным отрезком 3—4. Затем следует отвод теплоты при постоянной температуре до точки 1. Работа, выполненная в этом цикле, на T—S-диаграмме показана прямоугольником 1—2—3—4 и представляет собой максимально возможное использование теплоты в диапазоне температур от T1 до T2. Однако реализовать на практике такой цикл невозможно.

В двигателе внутреннего сгорания после расширения газов из цилиндра вместе с ними отводится и содержащаяся в них теплота. В цилиндр затем поступает холодный воздух из окружающей атмосферы. У четырехтактного двигателя это достигается прибавлением такта выпуска и такта впуска, а у двухтактного — продувкой цилиндра при положении поршня в НМТ.

У газотурбинного двигателя сжатие и расширение газа протекает во вращающихся компрессоре и турбине. Давление газа в камере сгорания, если пренебречь потерями от завихрений, почти не меняется, так что давление на выходе компрессора практически равно давлению на входе турбины. Подробнее об этом рассказано в статье «Газотурбинный двигатель».

Двигатели внешнего сгорания

Двигатель Стирлинга относится к двигателям с внешним сгоранием. Рабочее тело (воздух) получает теплоту не за счет прямого сгорания топлива в рабочем цилиндре, а путем ее подвода извне через стенки. Подробнее это рассмотрено в статье «Двигатель Стирлинга». Цикл со смешанным подводом теплоты (см. рис. 3) может служить и для оценки двигателя Стирлинга с тем исключением, что часть отводимой теплоты Q0 при использовании регенератора снова возвращается в общее количество подводимой теплоты Qp. Изменение давления в цилиндре реального двигателя существенно отличается от изменения давлений в термодинамическом цикле. Это вызвано тем, что сгорание топлива не происходит только в момент нахождения поршня в ВМТ или при постоянном давлении в начале хода расширения. Выпускные каналы открываются раньше, чем поршень достигает НМТ, и поэтому давление перед ней уже ниже того, которое было бы в НМТ поршня при закрытом канале. Сжатие также начинается лишь после закрытия впускного клапана, т. е. после НМТ. Однако для четырехтактных двигателей в представленных выше диаграммах термодинамических циклов не изображены процессы изменения давления при тактах впуска и выпуска, из-за наличия которых углы термодинамических циклов в действительных рабочих циклах значительно скруглены вблизи ВМТ и НМТ.

Поскольку здесь рассматривается только один практический вопрос — снижение расхода топлива при условии обеспечения эффективного и экономичного функционирования автомобиля, выше были изложены лишь основные принципы, необходимые для понимания циклов работы двигателей.

Для привода автомобиля ранее применялся паровой двигатель, о котором конструкторы не забывают и сегодня. Поэтому кратко поясним принципы работы паросиловой установки по циклу Ранкина.

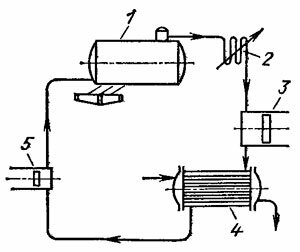

|

| Рис. 5. Схема паросиловой установки, работающей по циклу Ранкина: |

|---|

| 1 — паровой котел; 2 — перегреватель; 3 — паровой двигатель; 4 — конденсатор; 5 — питающий насос. |

Схема такой установки изображена на рис. 5. В паровом котле 1 вода нагревается до точки кипения, а насыщенный пар поступает к пароперегревателю 2, в котором температура пара увеличивается. Перегретый пар далее поступает в паровой двигатель 3, цилиндр которого снабжен тепловой изоляцией, где происходит адиабатическое расширение пара и за счет этого совершается работа.

Отработанный пар из двигателя поступает в конденсатор 4, где конденсируется в воду. Вода из конденсатора при помощи питающего насоса 5 снова возвращается в паровой котел.

Полезная работа парового двигателя определяется разницей работ, совершаемых собственно паровой машиной и питающим насосом. Так как объем воды, подаваемой насосом в котел, незначителен по сравнению с объемом пара, выходящего из котла при постоянном давлении, то при низких значениях давления работа этого насоса весьма мала и ее можно не учитывать. В отличие от двигателей внутреннего сгорания, где процесс сгорания топлива происходит непосредственно в рабочем цилиндре, паровой двигатель не имеет камеры сжатия (сгорания). Это явный выигрыш, поскольку камера сжатия — вредное пространство, которое должно быть минимальным.

Отрицательное свойство парового двигателя состоит в том, что теплота к рабочему телу подводится через металлическую стенку, которая должна иметь высокую термостойкость и прочность. Несмотря на то, что в настоящее время паровые котлы работают под давлением выше 10 МПа и при температуре пара 470 °C, величина температуры рабочего тела остается почти на 2000 °C меньше, чем в двигателе внутреннего сгорания. Минимальная температура T2 может быть у сравниваемых циклов одинаковой, так как это практически температура окружающего воздуха. У парового двигателя с конденсатором легко достижимо значение T2 = 40 °C.

У хорошей паровой турбины КПД составляет примерно 34 % в сравнении с 40 % у двигателя внутреннего сгорания. Однако при использовании паровой турбины необходимо учитывать, что КПД котла составляет примерно 85 %, так что общий КПД паровой турбины в целом падает до 28,9 %. Топливо для котла дешевле нефтяных моторных топлив, так как в качестве него может использоваться уголь. Теплотворная способность угля, правда, меньше, чем нефти, однако если в качестве котельного топлива используют природный газ или мазут, то разница в затратах по сравнению с углем невелика.

Комбинированная силовая установка

У двигателя внутреннего сгорания отработавшие газы имеют в конце процесса расширения температуру выше 1000 °C, но использовать их теплоту путем дальнейшего расширения в поршневом двигателе очень трудно.

Перевод газа с температурой 1000 °C из одного двигателя в другой связан с большими тепловыми потерями и техническими трудностями. В частности, поршневой двигатель с классическим кривошипным механизмом для дальнейшего расширения отработавших газов с такой температурой непригоден вследствие его размеров и массы.

Для использования энергии большого количества отработавших газов со сравнительно низким давлением наиболее пригодна газовая турбина. Она обычно и применяется для повторного цикла расширения газов и служит при этом либо для привода центробежного компрессора, подающего воздух в двигатель (двигатели с газотурбинным наддувом), либо передает свою мощность (например, через зубчатую передачу) непосредственно на коленчатый вал двигателя (так называемый турбокомпаундный двигатель).

Для использования теплоты отработавших газов двигателей внутреннего сгорания может быть применен и цикл Ранкина. Отработавшие газы, нагревают жидкость (например, фреон), пары которой поступают в роторный двигатель. Этот двигатель имеет меньшие размеры и лучше сбалансирован, чем поршневой с кривошипным механизмом.

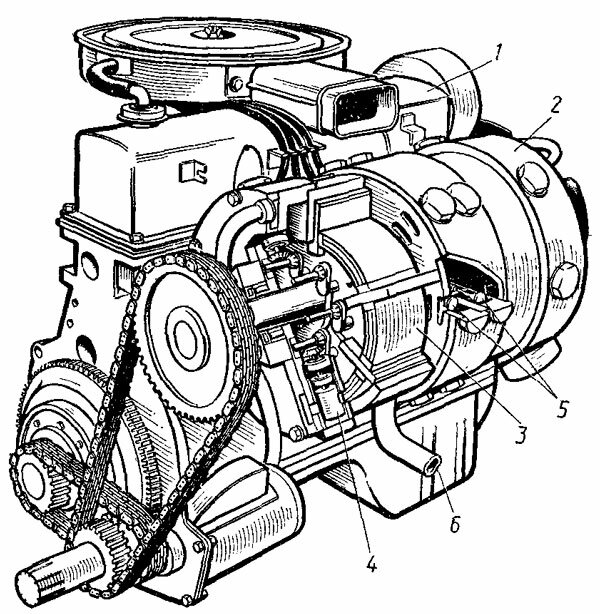

Конструкция такой комбинированной силовой установки (рис. 6 и 7) уже испытывается. Однако следует учитывать, что в ней можно использовать лишь некоторую часть энергии отработавших газов, соответствующую КПД цикла Ранкина.

|

| Рис. 6. Комбинированная силовая установка: |

|---|

| 1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – роторный двигатель на фреоне; 3 – ротор; 4 – вращающийся впускной золотник; 5 – тарельчатый выпускной клапан; 6 – выпускная труба. |

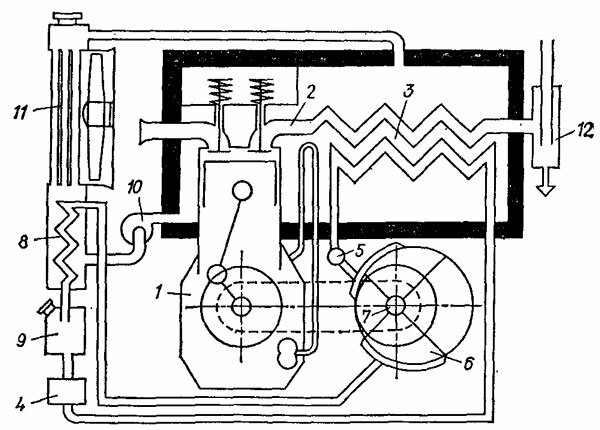

|

| Рис. 7. Схема комбинированной силовой установки: |

|---|

| 1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – выпускная труба; 3 – теплообменник «отработавшие газы – фреон»; 4 – насос подачи фреона; 5 – дроссельный клапан подачи паров фреонов; 6 – роторный двигатель на фреоне; 7 – муфта свободного хода; 8 – теплообменник «фреон – вода»; 9 – бак с фреоном; 10 – водяной насос двигателя; 11 – радиатор двигателя; 12 – конденсатор воды из отработавших газов двигателя. |

Кроме описанной схемы с роторным двигателем на фреоне, известны также испытания комбинированной установки, состоявшей из двигателя внутреннего сгорания фирмы «Мак» (США) с турбонаддувом мощностью 212 кВт и паровой турбины, пар в которую поступал из котла, нагреваемого теплотой отработавших газов двигателя. Установленный на грузовом автомобиле для магистральных перевозок двигатель «Мак» работает большей частью с полной мощностью и потому наиболее пригоден для использования теплоты отработавших газов. Паровая турбина в опытах развила мощность 40 кВт, что соответствовало повышению мощности и, следовательно, экономичности установки на 19 %.

Последнее обновление 24.03.2014

Опубликовано 13.03.2014

Читайте также

Малая масса автомобиля

Снижение массы у небольших автомобилей благоприятно сказывается на уменьшении сопротивления качению, а также сопротивлений при движении на подъеме и при ускорении.

Свойства водорода

Плотность энергии в единице массы у водорода уникальна, поэтому он может быть отличным аккумулятором и с успехом применяться в двигателях внутреннего сгорания, газовых турбинах, двигателях Стирлинга и других источниках механической энергии.

Сноски

- ↺ Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль/Пер. с чешск. В. Б. Иванова; Под ред. А. Р. Бенедиктова. – М.: Машиностроение, 1987. – 320 с.: ил.//Стр. 22 – 23 (книга есть в библиотеке сайта). – Прим. icarbio.ru

- ↺ Речь идет о теоретическом КПД. Практически КПД конкретного парового двигателя может превосходить КПД некоторых ДВС. Так как в ДВС значительное количество теплоты уходит с отработавшими газами (T2 = 1000 °C). В паровом же двигателе при использовании конденсатора T2 может быть 40 °C. Также нельзя забывать об общей эффективности транспортного средства: паровой двигатель не требует коробки передач, так как максимальный крутящий момент доступен с нулевых оборотов, а также то, что работе парового двигателя можно придать черты работы ?