Schistosoma haematobium цикл развития

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 марта 2020; проверки требует 1 правка.

Шистосомы (лат. Schistosoma) – род трематод из отряда Strigeidida. Облигатные паразиты с усложнённым жизненным циклом .

Биология[править | править код]

В качестве окончательного хозяина выступают млекопитающие. Свободноплавающие личинки (церкарии) заражают, проникая через кожу, слизистые или путём заглатывания.

Обитают и спариваются в венозной крови. В теле млекопитающих питаются также кровью.

В организм человека преимущественно проникают при купании в водоеме через кожу, слизистые или заглатывание.

При половом развитии значительно более мелкая самка поселяется в складке на брюшной стороне самца. Далее такая пара непрерывно производит от 300 до 3000 яиц в сутки.

Жизненный цикл[править | править код]

Жизненный цикл всех видов шистосом следует общему пути развития.

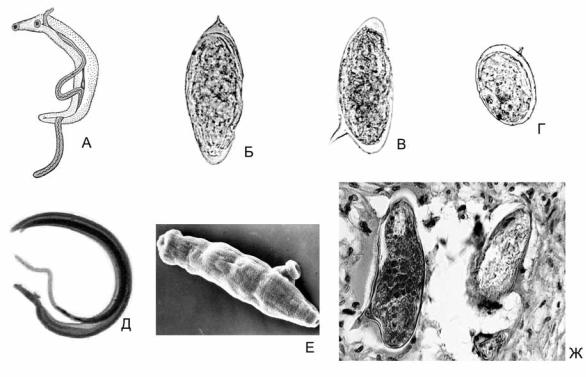

Когда фекалии или моча, зараженные яйцами шистосом попадают в пресную воду, из яиц вылупляются мирацидии, они быстро плывут с помощью ресничек, которые покрывают поверхность их тела. Далее мирацидии проникают внутрь тела улитки, их промежуточного хозяина. Виды улиток, которые служат промежуточным хозяином, могут отличаться для каждого вида шистосом[1].

После проникновения в промежуточного хозяина, мирацидия теряет ресничную поверхность и развивается в материнскую спороцисту и в дочернюю спороцисту, а затем производит церкарии в течение нескольких недель. В результате бесполого размножения материнской и дочерней спороцисты появляются тысячи церкарий, все одного пола. Церкария достигает размера около 400 μm в длину, включая хвост, конечная треть которого раздвоена. Церкарии заражают окончательного хозяина, проникая через кожу, благодаря ферментам, которые они выделяют из проникающих желёз. Проникая в кожу, они теряют хвосты и превращаются в следующую личиночную стадию – шистосому. Далее шистосомы мигрируют в лёгкие через венозное кровообращение. Из лёгких они проникают в системное кровообращение через левое сердце, достигая наконец портальной системы кровоснабжения. Через несколько недель шистосомы достигают полового созревания, они образуют пары и мигрируют в брыжеечные вены, где самки откладывают яйца[2].

Для S. mansoni и S. japonicum период между проникновением церкария и первым появлением яиц в экскрементах составляет около 35 дней.

Как только яйца были выпущены самкой внутри сосудистой сети, они пересекают эндотелий и базальную мембрану вены, пересекают промежуточную ткань, базальную мембрану и эпителий кишечника (S. mansoni и S. japonicum) или мочевой пузырь (S. haematobium) для выхода яиц с фекалиями или мочой[2].

Шистосомозы[править | править код]

Наибольшую опасность представляют шипы на яйцах шистосом, которые, протыкая и повреждая, проходят через стенки кровеносных и лимфатических сосудов в разные органы и ткани: мочевой пузырь, матку, простату, печень, селезёнку, лёгкие, сердце, желудок, кишечник.

В местах скопления паразитов и яиц забивается просвет в сосудах и протоках, что ведёт к варикозному расширению вен, кистам и опухолям. Способны вызывать фиброз в печени, рак мочевого пузыря, простаты, печени.

Шистосоматоз может вызывать ряд тяжёлых поражений органов, в частности мочевого пузыря, также может являться причиной гематурии или нарушения работы толстого кишечника.

В качестве профилактики рекомендуется мыть руки перед едой, мыть овощи и полный запрет купания в тропических водоёмах со стоячей водой.

Лечение – консервативное (препаратами трёхвалентной сурьмы и тиоксантоновых соединений). Курс лечения – 12 внутривенных инъекций 1%-ного раствора антимонила – натрия тартрата через день в течение 4 недель. Начальную дозу 3 мл постепенно увеличивают до 13 мл. Курсовая доза – 150 мл (1,5 г).

Амбильгар принимают перорально из расчёта 24 мг/кг 24 ч в течение 5-7 дней.

Этренол – однократно.

Оперативное лечение – при осложнениях (стенозах мочеточника). Прогноз благоприятный при своевременной специфической терапии.

Виды[править | править код]

- Человек заражается в основном тремя видами шистосом – Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium и Schistosoma japonicum и некоторыми менее распространенными представителями рода Schistosoma.

- Schistosoma bovis

- Schistosoma curassoni

- Schistosoma edwardiense

- Schistosoma guineensis

- Schistosoma incognitum

- Schistosoma indicum

- Schistosoma intercalatum

- Schistosoma japonicum – Японская шистосома. Паразитирует в венах толстого кишечника и брюшной полости.

- Schistosoma haematobium – Кровяная шистосома. Паразитирует в кровеносных сосудах мочевого пузыря.

- Schistosoma hippotami

- Schistosoma leiperi

- Schistosoma malayensis

- Schistosoma mansoni – Шистосома Мансона. Паразитирует в венах толстого кишечника и брюшной полости.

- Schistosoma margrebowiei

- Schistosoma matthei

- Schistosoma mekongi

- Schistosoma nasale

- Schistosoma ovuncatum

- Schistosoma rodhaini

- Schistosoma sinensium

- Schistosoma spindale

Примечания[править | править код]

В некоторых тропических странах шистосомами заражено практически всё население.

Литература[править | править код]

- Заикина И. В. Урология: учеб. пособие для студентов высших мед. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.

- Беэр С. А., Воронин М. В. Биология возбудителей шистосомозов. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2011. – 200 с. – 400 экз. – ISBN 978-5-87317-697-7.

- Воронин М. В. Шистосоматиды – возбудители церкариозов в урбанизированных экосистемах : На примере мегаполиса Москвы : автореферат дис. … кандидата биологических наук : 03.00.19 / Ин-т паразитологии РАН. – Москва, 2003. – 23 с.

- Topley and Wilson’s microbiology and microbial infections. Parasitology / Edited by Francis E. G. Cox, Derek Wakelin, Stephen H. Gillespie, Dickinson D. Despommier. – Hodder Arnold, 2007. – Т. 6. – ISBN 9780340885680.

Ссылки[править | править код]

- British Department for International Development Control of Schistosomiasis

- The World Health Organisation

- University of Cambridge Schistosome Laboratory

- Schistostoma parasites overview, biology, life cycle image at Pathogen

Источник

КРОВЯНЫЕ СОСАЛЬЩИКИ, или шистосомы: Schistosoma haematobium, S. mansoni и S. Japonicum – биогельминты, возбудители шистосомозов. Заболевания распространены в странах с тропическим и субтропическим климатом.

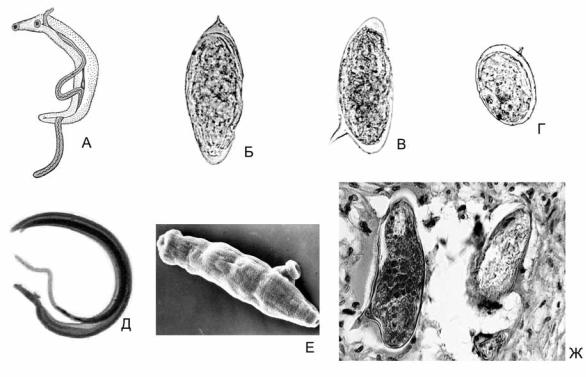

Морфологические особенности: кровяные сосальщики раздельнополы (рис.27). У самца тело шире и короче (10-15 мм), чем у самки (до 20 мм). Молодые особи (до 6 месяцев) живут раздельно, а затем соединяются попарно. Для этого на брюшной стороне самца имеется желобок (гинекофорный канал), в котором помещается самка. Самцы имеют развитую брюшную присоску, которая обеспечивает надежную фиксацию их к стенкам сосудов.

Рис. 27. Особенности морфологии возбудителей шистосомозов. А – схема строения марит, Б – яйцо S. haematobium (7х40), В – яйцо S. mansoni (7х40), Г – яйцо S. japonicum (7х40), Д – мариты (х20), Е – шистосомула (7х40), Ж – яйцо S. mansoni в стенке кишечника (7х40)

Цикл развития: основные хозяева – человек и различные млекопитающие, промежуточные хозяева – несколько видов пресноводных моллюсков (рис.28).

Рис. 28. Схема цикла развития возбудителей шистосомозов

Стадии жизненного цикла: марита – яйцо – мирацидий – спороциста I порядка – спороциста II порядка – церкарий.

Половозрелые особи локализованы в венах брюшной полости человека. После оплодотворения самки откладывают яйца в просвет мелких сосудов стенок полых органов (мочевого пузыря, кишечника и др.). Яйца имеют острые шипы, а зародыш выделяет протеолитические ферменты, с помощью которых яйца продвигаются через ткани в просвет органа. Для дальнейшего развития они попадают в воду и развиваются в теле моллюсков. Церкарии выходят из моллюсков, плавают в воде и активно внедряются в кожу или слизистые оболочки человека при купании, работе в воде (на рисовых полях и др.), питье воды из открытых водоемов. Одежда не препятствует проникновению церкариев. Проникшие в организм церкарии по лимфатическим и кровеносным сосудам попадают в правое предсердие,

правый желудочек сердца, затем в легкие, далее – в вены брыжейки, стенок толстого кишечника, мочеполовой системы.

У человека могут паразитировать и некоторые другие виды шистосом (S. intercalatum). В умеренном климате церкарии шистосом водоплавающих птиц (уток, чаек) могут вызывать у человека шистосомозные дерматиты.

SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM – возбудитель урогенитального (мочеполового) шистосомоза (бильгарциоза). Заболевание распространено в Африке, странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

Морфологические особенности: длина тела самца 10-15 мм, самки – до 20 мм. Тело покрыто шипами.

Особенности цикла развития: промежуточные хозяева – пресноводные моллюски родов Bullinus, Physopsis и др. Основные хозяева – человек и обезьяны. Взрослые особи живут в организме человека до 40 лет и локализуются в мелких венах малого таза, преимущественно мочевого пузыря, матки, верхней части влагалища.

Половозрелая самка продуцирует до 300 яиц в сутки, которые выделяются во внешнюю среду с мочой.

Патогенное действие:

Механическое (повреждение яйцами стенок мочеполовой системы: на слизистой оболочке мочевого пузыря наблюдаются признаки воспаления, язвы и полипозные разрастания).

Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами жизнедеятельности).

Питание за счет организма хозяина и нарушение обменных процессов

(поглощение питательных веществ, витаминов, форменных элементов крови). Мутагенное (в местах, эндемичных по шистосомозу, в 10 раз больше раковых заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей, чем в

благополучных районах).

Характерные симптомы: зуд и покалывание в месте внедрения церкариев в кожу, сыпь. В период миграции молодых шистосом появляется кашель с мокротой и даже кровохарканием, симптомы бронхиальной астмы, протекающей на фоне общего недомогания, головной боли, слабости и снижения аппетита.

В дальнейшем симптоматика обусловлена локализацией гельминтов и их яиц, степенью поражения мочевыводящих путей и половых органов. Характерными признаками являются дизурия (нарушение мочеиспускания), гематурия (выделение крови в конце мочеиспускания), болезненное мочеиспускание.

Осложнения: пиелонефрит, гнойные воспалительные процессы почек, поражение предстательной железы и семенных пузырьков, отек мошонки, частичная или полная импотенция, нарушения менструального цикла, самопроизвольные аборты, сепсис, уремия и др.

Лабораторная диагностика: нахождение яиц при микроскопическом исследовании мочи и биоптатов слизистой мочевого пузыря. Яйца S. haematobium овальные (150 х 60 мкм), вытянутые, с шипом на одном из полюсов (рис. 27). Часто применяют иммунологические методы (определение антител в сыворотке крови больных)

SСHISTOSOMA MANSONI – возбудитель кишечного шистосомоза (бильгарциоза). Заболевание распространено в Африке, на Аравийском полуострове, в Южной Америке и на островах Карибского моря.

Морфологические особенности: размеры самца – до 10 мм, самки – до 15 мм, более крупные шипы на кутикуле.

Особенности цикла развития: основные хозяева – человек, крупный рогатый скот, собаки, грызуны; промежуточные хозяева – моллюски родов Planorbis, Phisopsis и др. Половозрелые особи локализованы в мезентериальных венах. Яйца откладывают в мелких венулах кишечника, откуда они проходят в полость кишки и с фекалиями попадают во внешнюю среду. Средняя продолжительность жизни взрослых паразитов в организме человека 8 – 30 лет.

Патогенное действие сходно с действием S. haematobium, но поражаются преимущественно кишечник и печень. Тяжелые осложнения наблюдаются при поражении печени заносящимися туда яйцами. Яйца могут попадать в малый круг кровообращения и вызывать закупорку сосудов легких.

Характерные симптомы: дерматит, зуд на месте внедрения церкариев, боли в животе, нерегулярный стул, примесь крови и слизи в фекалиях.

При массивной инвазии наблюдаются чередующиеся поносы и запоры, кровотечения из прямой кишки, иногда ее выпадение, тенезмы (ложные позывы), метеоризм, потеря веса. Поражения печени и увеличение селезенки встречаются у 50% больных. Печень становится плотной, позже развивается асцит. Характерны диарея, отеки нижних конечностей и живота.

Лабораторная диагностика: обнаружение яиц шистосом в фекалиях и в биоптатах слизистой оболочки кишечника. Яйца S. mansoni овальные (150 х 70 мкм) с боковым крючкообразным шипом (рис. 27). Применяют иммунологические методы.

SCHISTOSOMA JAPONICUM – возбудитель японского шистосомоза (бильгарциоза, болезни Катаяма). Заболевание распространено в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Филиппины, Индонезия).

Морфологические особенности: гладкая поверхностью тела

(отсутствие шипов). Размеры тела самца – до 20 мм, самки – до 26 мм. Особенности цикла развития: основные хозяева – человек, дикие и

домашниемлекопитающие (обезьяны, крупный рогатый скот, лошади, свиньи, крысы, собаки и др.). Промежуточные хозяева – моллюски рода Oncomelania. Пары гельминтов постоянно остаются на месте и продуцируют до 5 000 яиц в сутки. Локализация – воротная и мезентериальная вены.

Патогенное действие как и при кишечном шистосомозе, но более выражено, вследствие чего заболевание протекает тяжелее. Хроническое течение болезни приводит к развитию цирроза печени. Возможно занесение яиц гельминта в головной мозг.

Характерные симптомы аналогичны симптомам кишечного шистосомоза, но более выражены, в том числе дерматит и зуд. Начало яйцекладки шистосомами сопровождается следующей симптоматикой (“синдром Катаяма”): внезапное начало, лихорадка в течение 3-х недель и более, потеря аппетита, повышенная утомляемость, кашель, появление сыпи, отеки мягких тканей вокруг глаз, мошонки и крайней плоти.

Осложнения: судороги и эпилептиформные припадки, нарушения зрения и речи, временная потеря сознания.

Лабораторная диагностика: обнаружение яиц в фекалиях или в биоптатах толстого кишечника. Яйца S. japonicum широкоовальные (80 х 60

мкм) с небольшим тупым боковым шипом (рис. 27). Применяют иммунологические методы.

Профилактика шистосомозов: личная – ограничение контактов с водой, в которой могут быть церкарии шистосом (не купаться, не умываться, не пить, не использовать для бытовых нужд такую воду). Общественная – выявление и лечение больных, уничтожение промежуточного хозяина, охрана водоемов от загрязнений человеческой мочой, санитарнопросветительная работа.

Источник

Schistosoma haematobium (мочевой двуусток ) является разновидностью дигенетической трематода , принадлежащая к группе (роду) кровяных сосальщиков (Schistosoma ). Встречается в Африке и на Ближнем Востоке. Это главный возбудитель шистосомоза , наиболее распространенной паразитарной инфекции у людей. Это единственный кровяной сосальщик, который поражает мочевыводящие пути, вызывая мочевой шистосомоз, и является основной причиной рака мочевого пузыря (только после курения табака). Заболевания вызывают яйца.

Взрослые особи обнаруживаются в венозных сплетениях вокруг мочевого пузыря , а выпущенные яйца попадают к стенке мочевого пузыря, вызывая гематурию и фиброз мочевого пузыря. Мочевой пузырь становится кальцинированным , и возникает повышенное давление на мочеточники и почки, иначе известное как гидронефроз . Воспаление половых органов, вызванное S. haematobium, может способствовать распространению ВИЧ.

S. haematobium был первой обнаруженной кровяной двуусткой. Теодор Бильгарц , немецкий хирург, работавший в Каире, определил паразита как возбудителя инфекции мочевыводящих путей в 1851 году. После того, как первооткрыватель, инфекция (обычно включающая все шистосомные инфекции) была названа бильгарциозом или бильгарциозом. Наряду с другими паразитами гельминтов Clonorchis sinensis и Opisthorchis viverrini , S. haematobium был объявлен канцерогенами Группы 1 (широко доказано) ВОЗ Рабочая группа Международного агентства по изучению рака (IARC) по оценке канцерогенных рисков для человека в 2009 г.

История

Кровавая моча (haematurea ) был записан древними египтянами в папирусах 5000 лет назад. Они назвали это Ааа. Первый научный отчет был сделан Марком Арманом Руффером , британским врачом в Египте, в 1910 году. Он обнаружил яйца паразитов от двух мумий, датируемых примерно 1250-1000 годами до нашей эры. Самая старая известная на сегодняшний день инфекция была выявлена с помощью ELISA , возраст которой превышает 5000 лет. В 1851 году Теодор Максимилиан Бильхарц, немецкий врач из больницы Каср-эль-Айни в Каире, вылечил взрослую двуустку от мертвого солдата. Он назвал его Distomum haematobium из-за его очевидных двух ртов (теперь называемых вентральной и ротовой присосками) и среды обитания кровеносных сосудов. Он опубликовал формальное описание в 1852 году. Род Distomum (буквально «двурогий») был создан Карлом Линнеем в 1758 году для всех двуусток; следовательно, это не было конкретным. Другой немецкий врач Генрих Меккель фон Хемсбах ввел новое название Bilharzia haematobium в 1856 году в честь первооткрывателя. Он также ввел медицинский термин бильгарциоз или бильгарциоз для описания инфекции. Без ведома фон Хемсбаха немецкий зоолог Давид Фридрих Вайнланд основал новый род Schistosoma в 1858 году. После почти столетия таксономических споров, Schistosoma была утверждена ICZN в 1954 году; тем самым подтверждая название Schistosoma haematobium.

Инфекционная природа была обнаружена британским врачом Робертом Томсоном Лейпером в 1915 году. Он успешно заразил мышей, крыс, морских свинок и обезьян, используя церкарии четырех видов улиток, принадлежащих к Bullinus ( теперь Булинус ) и Планорбис , которые были собраны в канале Эль-Марг недалеко от Каира; доказывая, что улитки являются промежуточными хозяевами.

Их роль в развитии рака впервые была отмечена британским хирургом Реджинальдом Харрисоном в Королевском лазарете Ливерпуля в 1889 году. Он записал, что четыре человека из у пяти жертв рака была бильгарция. Немецкий врач Карл Гебель подтвердил в 1903 году, что опухоль мочевого пузыря встречается у большинства пациентов с бильгарциозом. К 1905 году он был убежден, что карцинома мочевого пузыря возникла из-за бильгарции. После десятилетий оценки медицинских отчетов в 2009 году Рабочая группа Международного агентства по исследованию рака (IARC) ВОЗ по оценке канцерогенных рисков для человека наконец заявила, что S. haematobium является канцерогеном группы 1.

Структура

Взрослая Schistosoma haematobium состоит из мужчин и женщин, которые постоянно находятся в паре (состояние, называемое связкой), как нечто индивидуальное. Самец образует часть плоского червя, длиной 10-18 мм и шириной 1 мм. Он несет оральные и вентральные присоски к переднему концу. Его плоское тело, похожее на лист, закручено с обеих сторон, образуя канал или бороздку, называемую гинекофорическим каналом, в который завернута самка. Таким образом, он дает общий вид цилиндрического тела круглого червя. Обнажены только крайние передний и задний концы самки. В отличие от самца, самка демонстрирует все черты аскариды. Он имеет цилиндрическую форму и удлиненную форму, около 20 мм в длину и 0,25 мм в ширину. Его патогенное вооружение – яйца овальной формы, размером 144 × 58 мкм в диаметре, с характерным концевым шипом. Это важный диагностический инструмент, поскольку коинфекция S. mansoni (яйца с боковыми шипами) является обычным явлением.

miracidium имеет размеры около 136 мкм в длину и 55 мкм в ширину. Тело покрыто безъядерными эпидермальными пластинами, разделенными эпидермальными гребнями. Клетки эпидермиса выделяют на поверхности тела многочисленные волосковидные реснички. Эпидермальная пластинка отсутствует только на крайнем переднем участке, называемом апикальным сосочком, или теребраторием, который содержит многочисленные сенсорные органеллы. Его внутреннее тело почти полностью заполнено частицами и пузырьками гликогена .

Ceraria имеет характерный раздвоенный хвост, классически называемый furcae (латинское слово «вилка»); отсюда и название (происходит от греческого слова κέρκος, kerkos, что означает хвост). Туловище имеет грушевидную форму, его длина составляет 0,24 мм, а ширина 0,1 мм. Его оболочка полностью покрыта шипом. Заметная оральная присоска находится на кончике тела.

Жизненный цикл

Жизненный цикл S. haematobium.

S. haematobium завершает свой жизненный цикл у человека в качестве окончательных хозяев и пресноводных улиток в качестве промежуточных хозяев, как и другие шистосомы. Но в отличие от других шистосом, которые выделяют яйца в кишечнике, они выделяют свои яйца в мочевыводящие пути и выводятся вместе с мочой. В стоячей пресной воде из яиц в течение 15 минут вылупляются личинки, называемые мирацидиями. Каждый мирацидий бывает мужского или женского пола. Мирацидии покрыты волосковидными ресничками, по которым активно плавают в поисках улиток. Если они не заразят улитку в течение 24-28 часов, они исчерпают запасы энергии (гликоген ) и погибнут. Виды улиток, относящиеся к роду Bulinus, в том числе B. globosus , Б. forskalii , Б. nasutus , Б. ньяссанус и Б. truncatus , может содержать мирацидии. Мирацидии просто протыкают мягкую кожу улитки и попадают в печень. Внутри улитки их реснички сбрасываются, и в течение 24 часов формируется внеэпителиальный покров. Затем они превращаются в спороцисты и через две недели подвергаются активному делению клеток. Материнская спороциста производит множество дочерних спороцист. Каждая дочерняя спороциста образует новые личинки, называемые церкариями. Одна материнская спороциста производит полмиллиона церкарий. Через месяц происходит разрыв спороцист и высвобождение церкарий. Свободные церкарии проникают в печень и выходят из улитки в воду. У каждой церкарии есть раздвоенный хвост, которым она плывет в поисках хозяина-человека. И снова церкарии недолговечны и могут выжить в воде в течение 4-6 дней, если не найдут человека-хозяина.

Когда человек вступает в контакт с зараженной водой, церкарии прикрепляются к коже с помощью присосок. После правильной ориентации они начинают прокалывать кожу, выделяя протеолитические ферменты , которые расширяют поры кожи (волосяные фолликулы ). Этот процесс занимает 3-5 минут и вызывает зуд, но к тому времени они уже проникают под кожу. Их хвосты удаляются во время проникновения, так что входят только головные части. Когда они попадают в кровеносные сосуды, они известны как шизотомулы. Они проникают в системную систему , чтобы достичь сердца, а затем и печени, и по пути многие из них убиваются иммунными клетками . Выжившие попадают в печень в течение 24 часов. Из печени они попадают в воротную вену , чтобы достичь различных частей тела. Опять же, в отличие от других видов, шистосомулы S. haematobium достигают пузырных сосудов через анастомотические каналы между корешками нижней брыжеечной вены и венами таза. Живя внутри небольших венул в подслизистой оболочке и стенке мочевого пузыря, они мигрируют в перивезикальное венозное сплетение (группа вен в нижней части мочевого пузыря) для достижения полного созревания. Чтобы избежать обнаружения иммунной системой хозяина, взрослые особи имеют возможность покрывать себя антигеном .

хозяина. Особи разделяют представителей противоположного пола. Женское тело окутывается свернутым гинекофорическим каналом мужчины; таким образом, становясь партнерами на всю жизнь. Половое созревание наступает через 4-6 недель после заражения. Самка обычно откладывает 500-1000 яиц в день. Самка лишь ненадолго покидает самца для откладывания яиц. Это необходимо, потому что только он может попасть в небольшую и узкую периферическую венулу в подслизистой оболочке, так что яйца могут попасть в мочевой пузырь. Яйца с зародышами проникают в слизистую оболочку мочевого пузыря с помощью протеолитических ферментов, которым помогают их концевые шипы и сокращение мочевого пузыря. Фермент представляет собой токсин, специально предназначенный для повреждения (некроза ) ткани. В норме яйца, попавшие в мочевой пузырь, не вызывают патологических симптомов. Но яйца часто не могут проникнуть через слизистую оболочку мочевого пузыря и остаются застрявшими в стенке мочевого пузыря; именно они вызывают поражения, высвобождая свои антигены и провоцируя образование гранулем . Гранулемы, в свою очередь, сливаются, образуя бугорки, узелки или массы, которые часто изъязвляются . Это состояние, лежащее в основе патологических поражений стенки мочевого пузыря, мочеточника и почек; а также опухоль, как доброкачественная , так и злокачественная . Сосальщик непрерывно откладывает яйца на протяжении всей жизни. Средняя продолжительность жизни составляет 3-4 года.

Диагноз

Традиционно диагноз ставится путем исследования мочи на наличие яиц. При хронических инфекциях или если яйца трудно найти, внутрикожная инъекция шистосомного антигена для образования волдыря эффективна для определения инфекции. В качестве альтернативы диагноз может быть поставлен с помощью тестов фиксации комплемента . По состоянию на 2012 г. коммерческие анализы крови включали ELISA и тест непрямой иммунофлюоресценции , но они имеют низкую чувствительность в диапазоне от 21% до 71%.

Профилактика

Основная причина шистомоза – сброс человеческих отходов в водоемы. Гигиенического удаления отходов будет достаточно, чтобы избавиться от болезни. Воду для питья и купания в эндемичных регионах следует кипятить. Следует избегать зараженной воды. Однако сельскохозяйственная деятельность, такая как рыбная ловля и выращивание риса, предполагает длительный контакт с водой, что не позволяет избежать этого. Систематическое уничтожение улиток является эффективным методом.

Патология

Яйцо S. haematobium. Обратите внимание на заостренный шип на левом кончике.

Обычная инфекция у взрослых не вызывает симптомов. Когда яйца высвобождаются, они иногда навсегда застревают в мочевом пузыре и вызывают патологические симптомы. Изначально яйца откладываются в собственной мышечной ткани , что приводит к изъязвлению покрывающей их ткани. Инфекции характеризуются выраженным острым воспалением , плоскоклеточной метаплазией , кровью и реактивными эпителиальными изменениями. Видны гранулемы и многоядерные гигантские клетки. Яйца вызывают гранулематозный иммунный ответ хозяина, на что указывают лимфоциты (которые в основном продуцируют цитокины Т-хелпер-2, такие как интерлейкины 4, 5 и 13), эозинофилы и, также активировали макрофаги . Это образование гранулемы вызывает хроническое воспаление.

В ответ на инфекцию антитела хозяев связываются с тегументом шистосомы. Но они быстро удаляются, сама тегумент сбрасывается каждые несколько часов. Шистосома также может принимать белки хозяина. Шистомоз можно разделить на три фазы: (1) миграционная фаза, длится от проникновения до созревания, (2) острая фаза, которая возникает, когда шистосомы начинают производить яйца, и (3) хроническая фаза, которая возникает в основном в эндемичных районах. На поздней стадии инфекция может привести к экстрамочечному осложнению под названием Bilharzial cor pulmonale . Отличительным признаком урогенитального шистосомоза является кровь в моче (гематурия), которая часто связана с частым мочеиспусканием, болезненным мочеиспусканием и дискомфортом в паху. В эндемичных регионах гематурия настолько распространена, что считается естественным признаком полового созревания для мальчиков и путается с менструацией у девочек. При серьезной инфекции мочевыводящие пути могут быть заблокированы, что приводит к обструктивной уропатии (гидроуретер и гидронефроз ), что может дополнительно осложняться бактериальной инфекцией и почками. сбой . В наиболее тяжелом состоянии развиваются хронические язвы мочевого пузыря и карцинома мочевого пузыря.

Лечение

Лекарство выбора – празиквантел , производное хинолона . Но у него низкий показатель излечимости (всего 82-88%).

Эпидемиология

S. hematobium встречается в Африке и на Ближнем Востоке, где наиболее инфицированы младенцы и дети младшего возраста. Инфекция наиболее распространена как в дельте Нила, так и в долине Нила к югу от Каира. Первое эпидемиологическое обследование в 1937 году показало, что уровень инфицирования достигал 85% среди жителей северной и восточной частей Дельты. После строительства Асуанской плотины бассейновое орошение было преобразовано в постоянную ирригационную систему, что значительно снизило инфекцию.

Ссылки

Дополнительная литература

- Работа МАИР Группа (2012). “Schistosoma haematobium” . Обзор канцерогенов человека: Часть B: Биологические агенты (Монографии МАИР по оценке канцерогенных рисков для человека, том 100B). Лион (Франция): Международное агентство по изучению рака. С. 341-384. ISBN978-92-832-1319-2 .

- Лалчхандама, К. (2017). «Становление онкологии: гельминтология как краеугольный камень» (PDF). Научное видение. 17 (2): 78-93. doi : 10.33493 / scivis.17.02.04 . Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2017 года. Проверено 12 декабря 2017 г.

- Lalchhandama, K (2017). «Создание онкологии: триединство истинных канцерогенных червей» (PDF). Научное видение. 17 (2): 94-103. doi : 10.33493 / scivis.17.02.05 . Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2017 года. Проверено 12 декабря 2017 г.

Источник