Простой жизненный цикл у

Жизненные циклы: простые и сложные

Жизненные циклы: простые и сложные

Жизненный цикл

Жизненный цикл – это период между одинаковыми фазами развития двух или большего количества последовательных поколений. По продолжительности жизненные циклы очень различаются (у бактерий и дрожжей – около 30 мин, сосны обыкновенной – 30-40 лет). На протяжении жизненных циклов наблюдается чередование ядерных фаз. Возможны гаметические (у голосеменных и покрытосеменных растений, многоклеточных животных) и зиготические редукции (у некоторых зеленых водорослей, высших споровых растений, некоторых простейших). Различают простые и сложные жизненные циклы.

Жизненные циклы

Простой жизненный цикл

Простые жизненные циклы

Последовательные поколения не отличаются одно от другого. Простые жизненные циклы характерны для некоторых водорослей, простейших (амебы протея), животных с прямым типом развития (гидры, планарии, дождевые черви, некоторые ракообразные, некоторые паукообразные, некоторые моллюски, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие).

Сложный жизненный цикл

Сложные жизненные циклы

Сопровождается последовательной сменой поколений, отличающихся одно от другого. Можно наблюдать на протяжении жизни одной особи, если цикл сопровождается метаморфозом. Можно также наблюдать на протяжении нескольких поколений, если наблюдается их изменение.

Сложные циклы характерны для некоторых водорослей, всех высших растений. Они сопровождаются чередованием поколений – полового (гаметофита) и бесполого (спорофита). У мохообразных доминирует гаметофит, у всех других высших растений – спорофит. У высших споровых растений гаметофит – самостоятельный организм. У семенных растений гаметофит значительно редуцирован, развивается на спорофите.

У многих животных наблюдаются сложные жизненные циклы: простейших, кишечнополостных, плоских, круглых червей, членистоногих и др.

Правильное чередование поколений наблюдается у животных, которые размножаются половым и бесполым путями. Характерны для некоторых простейших (фораминиферы, споровики) и кишечнополостных. Например, у сцифоидной медузы аурелии бесполое поколение – полипы, половое – медузы. Полипы образуют медуз, медузы производят гаметы, и после оплодотворения из яйца развивается личинка, которая плавает, оседает на дно и превращается в полип.

Чередование поколений наблюдается у животных, размножающихся половым путем и партеногенетически (сосальщики, некоторые членистоногие). Например, некоторые дафнии могут продолжительное время размножаться партеногенетически. При неблагоприятных условиях существования откладывают яйца, из которых выходят и самцы, и самки. Происходит оплодотворение. Из яиц выходит новое поколение самок, которое размножается партеногенетически.

У некоторых животных наблюдается чередование раздельнополого и гермафродитного поколений (у некоторых круглых червей). Примером является круглый червь рабдитис, гермафродитное поколение которого паразитирует в легких лягушек. Из яиц, выведенных наружу, развиваются раздельнополые особи, которые отличаются от паразитических. Из их яиц выводятся личинки, которые попадают в лягушек и становятся гермафродитами.

Общая биология

биология-в.рф

Источник

Понятие о жизненном цикле. Простые и сложные жизненные циклы

Понятие о жизненном цикле

Все живые организмы имеют определенный период развития, который должен обеспечить непрерывность существования вида.

Определение 1

Жизненный цикл – это период между двумя одинаковыми фазами двух или большего количества поколений.

Длительность жизненного цикла у различных видов разная. Так, например, у бактерий и дрожжевых грибов период между делениями не превышает и получаса, сосна достигает стадии половой зрелости к $30$-ти годам, а у личинок одного из видов американских цикад развитие «растянулось» на целых$ 17$ лет.

На протяжении жизненных циклов наблюдается чередование ядерных фаз. У многоклеточных животных и высших растений жизненные циклы сопровождаются гаметной редукцией. Зиготная редукция присутствует в жизненных циклах некоторых зеленых водорослей, грибов, одноклеточных животных. Жизненные циклы бывают простыми и сложными.

Простые жизненные циклы

Определение 2

Простой жизненный цикл – это такой цикл, у которого все последовательные поколения не отличаются друг от друга и не сопровождается сменой поколений.

Такой вид цикла свойственен животным с прямым типом развития. Это, к примеру, пресноводная гидра, планария молочно-белая, дождевой червь, речной рак, рептилии, птицы и, конечно, млекопитающие.

Сложные жизненные циклы

Определение 3

Сложный жизненный цикл – это вид цикла, который сопровождается сложными превращениями организма или сменой поколений, которые существенно отличаются между собой.

Его можно проследить на протяжении жизни одной особи, если он происходит с метаморфозом, или на протяжении нескольких поколений, если они последовательно сменяют друг друга.

У бурых водорослей и у всех высших растений жизненные циклы сложные, поскольку они сопровождаются закономерным чередованием поколений. Это половое поколение (гаметофит) и неполовое (спорофит). Гаметофит имеет, как правило, гаплоидный набор хромосом, а спорофит – диплоидный. Только в жизненном цикле мохообразных преобладает половое поколение, а у плаунообразных, хвощей и папоротникообразных доминирует спорофит.

Гаметофит может быть двудомным и однодомным. У однодомного гаметофита на одной особи развиваются как женские, так и мужские половые органы (антеридии и архегонии). У двудомных гаметофитов (таких растений, как кукушкин лен, хвощ полевой) женские и мужские органы формируются на разных особях. Уникальное приспособление возникло у мохообразных. Там спорофит развивается на гаметофите и получает от него питательные вещества. У других высших споровых растений гаметофит является самостоятельным организмом. Но его размеры существенно меньше, чем размеры спорофита.

У семенных растений также существует смена поколений. Но половое поколение значительно редуцировано. Например, у покрытосеменных мужской гаметофит являет собой пыльцовое зерно, состоящее всего из трех клеток – одной вегетативной клетки и двух спермиев. Все они гаплоидные. А женский гаметофит представлен зародышевым мешком, состоящим из семи клеток – шести гаплоидных (яйцеклетка, две синергиды, три клетки-антипода) и диплоидной центральной клетки.

Чередование полового и неполового поколений наблюдается и у животных. Например, сцифоидные медузы имеют неполовое поколение – полипы. Полипы размножаются с помощью почкования, образуя новые полипы. С помощью поперечного деления полипы дают начало особям полового поколения – медузам. Медузы – раздельнополые особи. Они вырабатывают половые клетки и выпускают их в окружающую среду. После оплодотворения яйцеклетки образуется реснитчатая личинка. Она некоторое время свободно плавает, а затем оседает на дно и дает начало полипу.

У таких животных, как сосальщики или у некоторых членистоногих наблюдается чередование поколений, которые размножаются половым путем и партеногенетическим (дафнии).

У некоторых животных можно наблюдать чередование раздельнополого и гермафродитного поколений (круглый червь рабдитис, паразитирующий в легких амфибий).

Замечание 1

Смена поколений, которые размножаются разными способами, усиливает комбинативную изменчивость и способствует лучшей адаптации вида к меняющимся условиям среды.

Источник

Жизненный цикл, или цикл развития, складывается из последовательных фаз (которые часто называют стадиями), отмечающих важнейшие, узловые состояния организма – зарождение, развитие и размножение.

В жизненных циклах организмов, размножающихся половым способом, выделяют две фазы – гаплоидную и диплоидную. Относительная продолжительность этих фаз варьируется у представителей различных групп живых организмов. Так, у простейших и грибов преобладает гаплоидная фаза, а у высших растений и животных – диплоидная.

Удлинение диплофазы в ходе эволюции объясняется преимуществами диплоидного состояния перед гаплоидным. Благодаря гетерозиготности и рецессивности в диплоидном состоянии сохраняются и накапливаются разнообразные аллели. Это повышает объем генетической информации в генофондах популяций и видов, ведет к образованию резерва наследственной изменчивости, что перспективно для дальнейшей эволюции. В то же время у гетерозигот вредные рецессивные аллели не оказывают влияния на развитие фенотипа и не снижают жизнеспособности организмов.

Жизненные циклы бывают простыми и сложными. Сложные состоят из простых циклов, которые в этом случае оказываются незамкнутыми звеньями сложного цикла.

Чередование поколений свойственно почти всем эволюционно продвинутым водорослям и всем высшим растениям. Обобщенная схема жизненного цикла растения, у которого наблюдается чередование поколений, представлена на рис. 11.

Рис. 11. Обобщенная схема жизненного цикла растения, у которого наблюдается чередование поколений

Примером растения с простым циклом может быть одноклеточная зеленая водоросль хлорелла, которая размножается только спорами. Развитие хлореллы начинается с автоспор. Они еще внутри оболочки материнской клетки одеваются собственными оболочками, становясь полностью подобными взрослому растению.

Молодые хлореллы растут, достигают зрелости и становятся органом спорогенеза – вместилищем спор. В материнской клетке возникает 4-8 автоспор – дочерних хлорелл. В результате, жизненный цикл хлореллы представляется как последовательность трех узловых фаз: автоспора → вегетирующеерастение → репродуктивнаяклетка (вместилище) → автоспора и т.д.

Таким образом, простой жизненный цикл при размножении спорами имеет последовательность всего трех узловых фаз: 1 – одноклеточный зачаток как начальная фаза растения, 2 – взрослый организм одно- или многоклеточный, 3 – материнская (репродуктивная) клетка зачатка. После третьей фазы течение жизни приводит снова к фазе одноклеточного зачатка.

Такие простые жизненные циклы для растений не характерны. В подавляющем большинстве групп растений наблюдаются сложные жизненные циклы. Они обычно включают два, иногда три простых цикла. Кроме того, в сложных циклах (при половом размножении) обязательно имеются 1-2 обособленные фазы гаметы и зиготы.

Например, равноспоровый папоротник в природе представлен двумя формами особей – собственно папоротник и заросток папоротника. Заросток папоротника (маленькие зеленые пластинки, едва заметные на почве) является непосредственным потомством крупных перистолистных особей папоротника. Он недолговечен, но успевает дать начало жизни единственной крупнолиственной особи. В результате наблюдается чередование поколений: папоротник → заросток → папоротник.

Папоротник, размножающийся спорами, называется спорофит (бесполая генерация), а заросток размножается гаметами и называется гаметофит (половая генерация). Гаметофит и спорофит определяются только по способу размножения особи. Раздельное существование спорофита и гаметофита невозможно, и они относятся только к растениям со строгим чередованием поколений.

У голосеменных растений женский гаметофит – многоклеточный гаплоидный эндосперм с двумя (у сосны) или несколькими (у других голосеменных) архегониями.

У покрытосеменных растений женский гаметофит обычно редуцирован до семи клеток, архегониев не имеет и называется зародышевым мешком. Зародышевый мешок, гомологичный заростку, микроскопически мал и находится в глубине цветка.

Мужской гаметофит семенных растений развивается из микроспоры и представляет собой пыльцевое зерно (пыльцу), прорастающее в пыльцевую трубку с образованием двух спермиев. Жизненный цикл цветкового растения представлен на рис. 12.

Рис. 12. Жизненный цикл цветкового растения

Жизненные циклы значительно усложняются, если половое размножение чередуется с партеногенетическим и бесполым. Существуют гапло-диплоидные организмы, у которых один пол находится всегда только в гаплофазе, а другой как в дипло-, так и в гаплофазе. К таким организмам относится медоносная пчела (рис. 13).

Рис. 13. Жизненный цикл пчелы

Соматические клетки матки пчелиной семьи диплоидны, и гаплофаза представлена у нее только гаметами. У рабочей пчелы яичники редуцированы, и гаплофаза в ее жизненном цикле отсутствует. Трутни развиваются партеногенетически из неоплодотворенных яиц и имеют гаплоидный набор хромосом. В силу замены мейоза митозом в гаметогенезе трутней их сперматозоиды оказываются также гаплоидными. Следовательно, трутни существуют только в гаплофазе.

Особенно широкой изменчивостью жизненных циклов отличаются грибы (рис. 14). В их жизненном цикле четко выражены три ядерные фазы – гаплоидная, диплоидная и дикарион.

Дикарион найден у Ascomyces и Basidiomyces, у последних он составляет бόльшую часть цикла.

Гаплоидное состояние у Basidiomyces является переходным, а диплоидное существует только как зигота.

У грибов и водорослей соотношение продолжительности гаплофазы и диплофазы меняется, поэтому наблюдаются разные промежуточные варианты жизненных циклов.

Рис. 14. Схема основных жизненных циклов у грибов

(изменения в ядерной фазе указаны различной штриховкой,

стрелками показано направление развития)

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 330; Нарушение авторских прав

Источник

Жизненные циклы простейших. Формы простейших

Жизненные циклы паразитических простейших имеют ряд существенных особенностей, обусловленных образом их существования. Паразит не может существовать как вил, если не переходит периодически от одною хозяина к другому. Только для небольшого количества видов, передающихся прямым контактом, процесс перехода к другому хозяину не связан с резкими изменениями условий среды.

Примерами такого рода среди паразитов человека могут служить Entamoeba gingivalis и Trichomonas elongata, обитающие в полости рта, и Т. vaginalis – паразит мочеполовых путей. В большинстве случаев у простейших имеются специальные стадии, приспособленные к осуществлению фазы перехода от одного хозяина к другому. Эти стадии носят название пропагативных.

У паразитов кишечника пропагативные стадии обычно приспособлены к переживанию во внешней среде. Большинство простейших кишечника образует цисты, одетые плотной оболочкой. При созревании цист ряда видов (Entamoeba histolytica, E. coli, Lamblia intestinalis и др.) происходит несколько последовательных делений ядра.

После попадания зрелой многоядерной цисты в нового хозяина происходит деление цитоплазмы с образованием нескольких особей. Цисты обычно снабжены запасом питательных веществ, расходующихся в процессе созревания и при пребывании цисты во внешней среде. Пропагативной стадией кокцидий является одетая оболочкой оплодотворенная женская половая клетка (ооциста).

Большинство простейших-паразитов тканей и крови позвоночных передается от одного хозяина другому при помощи переносчика. Пропагативные стадии в этом случае локализуются в крови или в наружных покровах позвоночного. Возбудитель болезни Шагаса, Trypanosoma cruzi, размножается в лейшманиальной фазе в клетках внутренних органов. Лейшманиальные формы паразита превращаются в трипаносом, которые проникают в кровяное русло, но в нем не размножаются.

Передача инфекции происходит через переносчика, кровососущего клопа. Возбудитель индийского висцерального лейшманиоза (кала-азара) Leishmama donovani размножается в гистофагоцитных клетках тканей, мало доступных для переносчика. Однако на поздней стадии процесса на коже больного может образовываться поздний лейшманоид – поражение, содержащее большое количество лейшманий. В отдельных случаях при этом заболевании лейшманий встречаются и в крови. Пропагативнымн стадиями малярийных паразитов являются гамонты, циркулирующие в кровяном русле хозяина.

Наряду с пропагативнымн стадиями в жизненном цикле тканевых паразитов имеются так называемые инвазионные стадии, приспособленные к внедрению в позвоночного хозяина. Так, развитие представителей рода Trypanosoma в переносчике кончается образованием метациклических трипаносом, которые в переносчике уже не размножаются и приспособлены к развитию в позвоночном хозяине. Инвазионными стадиями малярийных паразитов являются спорозоиты.

В настоящей статье принята наиболее распространенная система простейших. Новейшие исследования внесли ряд корректив в систему типа. Часть из них будет рассмотрена в тексте.

Тип Protozoa делится на два подтипа: Plasmodroma и Ciliophora. Первый подтип включает классы: саркодовые (Sarcodina), жгутиконосцы (Mastigophora) и споровики (Sporozoa). Второй подтип представлен классом ресничных (Ciliaia).

– Также рекомендуем “Паразитические простейшие человека. Саркодовые”

Оглавление темы “Протозоология. Особенности простейших”:

1. История протозоологии. Отечественная школа протозоологии

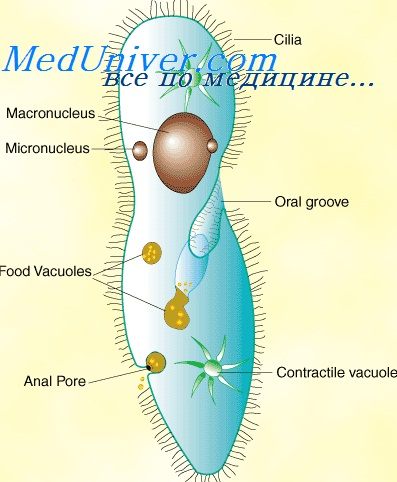

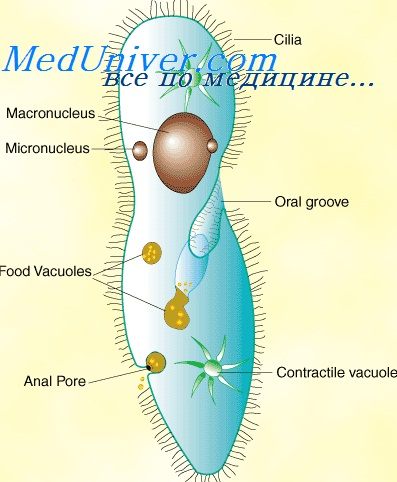

2. Морфология простейших. Жгутики и реснички простейших

3. Органеллы простейших. Особенности питания простейших

4. Размножение простейших. Вирулентность простейших

5. Жизненные циклы простейших. Формы простейших

6. Паразитические простейшие человека. Саркодовые

7. Жгутиконосцы. Лейшмании и трипаносомы

8. Структура и функции кинетопласта. Морфология лямблий

9. Споровики. Жизненный цикл споровиков

10. Семейства Plasmodiidae. Подкласс книдоспоридий (Cnidosporidia) и токсоплазмы

Источник

Авторы: Л. В. Полищук, М. М

ЖИ́ЗНЕННЫЙ ЦИКЛ (англ. life cycle), 1) в биологии – совокупность всех фаз развития организма от оплодотворённой яйцеклетки до стадии зрелости, когда организм становится способным дать начало следующему поколению. В простейшем случае Ж. ц. включает только одно поколение: от зиготы до взрослого организма (напр., у большинства позвоночных), в более сложных – неск. поколений (см. Чередование поколений). При этом на протяжении Ж. ц. происходит смена разных способов размножения – напр., обычное половое размножение сменяется партеногенезом (у трематод, ряда круглых червей, коловраток, дафний, тлей и др.) или бесполым размножением путём поперечного деления или образования многоклеточных вегетативных тел (в т. ч. у кишечнополостных – сцифоидных и гидроидных, у оболочников – асцидий, сальп). Соответственно продолжительность Ж. ц. определяется длительностью существования одного поколения (напр., однолетние, двулетние и многолетние растения) или числом поколений (генераций) в составе одного Ж. ц. Наряду с активной фазой длительность Ж. ц. включает также период покоя, или диапаузы.

Различают простой Ж. ц. – при прямом развитии организмов (напр., у большинства позвоночных, у пауков) и сложный – с метаморфозом или с чередованием поколений. При развитии с метаморфозом особь изменяет свой внешний вид, внутр. строение и образ жизни. У майского жука, напр., это яйцо – личинка – куколка – имаго, у лягушки – яйцо – головастик – взрослая особь. В Ж. ц. с чередованием поколений сменяются особи с разным способом размножения. У сцифоидных, напр., яйцо – планула – сцифистома (размножается поперечным делением) – эфира – медуза, вымётывающая яйца; у тлей: яйцо – самка-основательница – бескрылые особи (размножаются партеногенетически) – крылатые особи-мигранты – самцы и самки, откладывающие яйца. Из простейших наиболее сложны Ж. ц. у споровиков, в т. ч. у гемоспоридий. У паразитич. грибов Ж. ц. по сложности сходны с Ж. ц. у паразитич. червей, развивающихся со сменой хозяев; напр., в Ж. ц. ржавчинных грибов имеются стадии развития, дающие разные виды спор: гаплоидные пикноспоры, двуядерные эцидиоспоры, уредоспоры и телейтоспоры, а также гаплоидные базидиоспоры.

С экологич. позиций Ж. ц. представляет собой совокупность этапов развития с разным соотношением затрат энергии на поддержание существования, рост и размножение. Напр., молодые неполовозрелые особи значит. часть энергии вкладывают в рост, а взрослые половозрелые особи – в размножение. Особый интерес вызывает длительность пребывания организма на той или иной стадии (в частности, возраст наступления половой зрелости). Соотношения затрат энергии зависят от биотич. и абиотич. условий, а также от ограничений, накладываемых предшествующим эволюц. развитием, и невозможности в силу ограниченности ресурсов вкладывать энергию во все виды жизнедеятельности одновременно.

С генетич. позиций Ж. ц. – это чередование диплоидной и гаплоидной фаз развития. У всех многоклеточных животных, большинства высших растений (за исключением мхов) и ряда других организмов (напр., бурая водоросль ламинария) в Ж. ц. преобладает диплоидная стадия; у многоклеточных животных гаплоидны только гаметы. У мхов гаплоидная стадия (гаметофит) доминирует над диплоидной (спорофитом) и может быть представлена листостебельным растением (сфагнум, кукушкин лён). Др. примеры преобладания гаплоидной стадии дают грибы и некоторые водоросли (кутлерия). У ряда водорослей (напр., у ульвы) диплоидная и гаплоидная стадии развиты одинаково.

2) В социологии и психологии – осн. стадии жизненного пути человека. Включает: рождение, младенчество, детство, подростковый возраст, юность, зрелость, пожилой возраст, старость, смерть. Определённым циклам подчиняется также смена поколений в обществе.

Переход от одной стадии Ж. ц. к другой представляет собой не просто биологич. созревание индивида, а его социальное взросление и старение. Таким образом, возраст (см. Возраст человека) есть некий социальный конструкт, который к тому же имеет чётко выраженные особенности в разных культурах и гендерных общностях. В совр. трактовке Ж. ц. рассматривается как совокупность достаточно самостоятельных и вместе с тем взаимосвязанных между собой этапов, как процесс самореализации индивида на протяжении всей его жизни. Так, ещё недавно детство считалось подготовит. периодом к взрослости. Сегодня оно трактуется как самоценный период.

Одним из первых, кто обратил внимание на «стадиальные» особенности индивидуального развития, был амер. психолог Э. Эриксон. Ему принадлежит ставшая сегодня классической модель Ж. ц., включающая восемь последовательных этапов психосоциального развития человека, смена которых происходит в результате возрастных кризисов, обусловленных физиологич. изменениями в организме. Проблемы Ж. ц. рассматривались также в работах отечественных (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) и зарубежных (Ж. Пиаже, М. Монтессори) психологов.

Понятие «Ж. ц.» используется применительно к широкому кругу социально-экономич. процессов. Ж. ц. организаций – совокупность стадий – от рождения до старения и возрождения, которые проходит организация за период функционирования. Ж. ц. инноваций включает 5 этапов: зарождение (привнесение), апробацию (селекция), адаптацию, интеграцию, утилизацию продукта. См. также Жизненный цикл товара.

Источник