Прямые и обратные тепловые циклы

Состояние рабочего тела определяется его параметрами. Под воздействием внешних сил рабочее тело изменяет свое состояние, связанное с изменением его параметров, т.е, протекает термодинамический процесс.

Последовательный ряд термодинамических процессов, в которых рабочее тело претерпевает изменение и в результате возвращается в первоначальное состояние, называется круговым процессом или циклом.

Циклы подразделяются на прямые и обратные. Прямыми называют циклы, в которых теплота преобразуется в работу, обратными – в которых теплота передается от более холодного тела к более нагретому.

Прямые циклы изображаются в диаграммах линиями, идущими по часовой стрелке (по таким циклам работают тепловые двигатели), обратные циклы – линиями, идущими против часовой стрелки (по таким циклам работают холодильные машины и тепловые насосы).

Прямой цикл

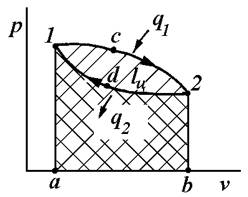

Рассмотрим систему, состоящую из двух источников теплоты и рабочего тела. При изучении идеальных циклов процесс подвода теплоты рассматривается без изменения химического состава рабочего тела. В большинстве реально существующих двигателей теплота подводится в процессе сгорания топлива. Процесс отвода теплоты рассматривается как передача теплоты к источнику с низкой температурой. В реальных двигателях теплота может отводиться вместе с выпуском отработавшего рабочего тела (пара или газа) в атмосферу. В pv-диаграмме прямой цикл изображается так, как показано на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Прямой цикл

Если от более нагретого источника теплоты к рабочему телу подвести теплоту q1, то состояние рабочего тела меняется, происходит расширение по линии 1–с–2. Полезную работу, совершенную в процессе расширения 1–с–2 можно определить площадью 1–с–2–b–а–1.

В процессе 2–d–1 рабочее тело взаимодействует с источником низких температур. При этом происходит отвод теплоты q2от рабочего тела и его сжатие. В процессе сжатия затрачивается работа, величина которой равна площади a–1–d–2–b–a. Из диаграммы видно, что работа расширения больше работы сжатия. Полезная работа равна разности работ расширения и сжатия:

.

В результате совершения такого цикла получается полезная работа, которую затем можно использовать для различных целей.

В соответствие с первым законом термодинамики для рассматриваемого кругового цикла , и поэтому или

.

Для оценки степени совершенства прямых циклов используется термический коэффициент полезного действия (), под которым понимается отношение работы, полученной в цикле, к затраченной теплоте:

.

Обратный цикл

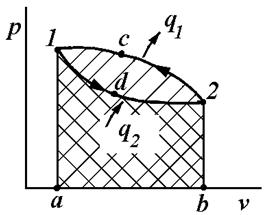

Пусть имеется два источника теплоты и рабочее тело, над которым совершается работа.

Рабочее тело переносит теплоту q2 от источника с низкой температурой к источнику с более высокой температурой. На совершение такого несамопроизвольного процесса затрачивается работа lц.

Процесс расширения рабочего тела осуществляется с подводом теплоты q2 по линии 1–d–2 (рис. 9.2). В этом процессе полезная работа равна площади 1–d–2–b–a–1. В процессе сжатия 2–с–1 рабочее тело взаимодействует с источником с более высокой температурой, передавая ему теплоту q1. В процессе сжатия затрачивается работа, равная площади 2–c–1–a–b–2.

Рис. 9.2. Обратный цикл

Из диаграммы видно, что работа сжатия больше работы расширения. Работа цикла получается отрицательной. В результате совершения обратного цикла теплота отбирается от источника с низкой температурой и передается к источнику с высокой температурой.

Для оценки работы холодильных машин применяется холодильный коэффициент, равный отношению полезного количества теплоты (q2), отнятого от холодного источника, к затраченной работе:

.

В холодильной машине количество теплоты q1 выбрасывается в окружающую среду, т.е. в источник неограниченных размеров.

Машины, предназначенные для дальнейшего использования теплоты q1 и передачи ее в источник ограниченных размеров, называют тепловыми насосами. Эффективность работы тепловых насосов оценивается отопительным коэффициентом, представляющим собой отношение количества теплоты (q1), переданного потребителю, к затраченной работе:

.

Источник

Пусть рабочее тело (газ) из начального состояния (точка 7, рис. 5.18) под воздействием внешних сил переходит через точку В в конечное состояние (точка 2). В этом случае полученная работа будет равна площади ограниченной замкнутой линией 1В22’1’1. Если рабочее тело из состояния 2 вернется в исходное состояние 7, то говорят, что осуществлен круговой процесс (или цикл).

Рис. 5.18. Круговой процесс (цикл)

Если рабочее тело из состояния 2 возвращается в состояние 1 по пути через точку В, то работа цикла равна нулю. Для того чтобы рабочее тело совершало полезную работу, необходимо, чтобы рабочее тело возвращалось по пути 2А1, т. е. линия расширения должна быть выше линии сжатия.

Полезная работа расширения определяется по следующей формуле:

Циклы бывают прямые и обратные.

Прямым называется цикл, в котором теплота преобразуется в работу. В этом цикле линия расширения на /^-диаграмме расположена выше линии процесса сжатия, т. е. система совершает положительную работу (Дпол > 0). Цикл изображается в виде замкнутой кривой, проходимой рабочим телом по часовой стрелке. По прямым циклам работают все тепловые двигатели.

В обратном цикле теплота передается от менее нагретого тела к более нагретому. В системе координат р, v линия процесса сжатия расположена выше линии процесса расширения (Апол 0). Работа цикла осуществляется от постороннего источника. Цикл изображается в виде замкнутой кривой, проходимой рабочим телом против часовой стрелки. Такой цикл осуществляет холодильная установка.

Для прямого цикла согласно первому закону термодинамики

где Qn — теплота, полезно использованная в цикле; Qx — подведенная теплота к рабочему телу от горячего источника; Q2 — теплота, отведенная от рабочего тела; А — работа, произведенная двигателем за цикл; AU — изменение внутренней энергии.

Однако в круговом цикле AU= 0, так как рабочее тело возвращается в первоначальное состояние. Поэтому

Отношение теплоты Qn, превращенной в работу, к теплоте Q{, затраченной для совершения кругового цикла, называется термическим КПД:

Термический КПДг|т показывает, какая доля теплоты 0, превращается в работу и изменяется в пределах

Эксергией (работоспособностью) теплоты Q{, отбираемой от горячего источника с температурой Тх, называется максимальная полезная работа, которая может быть получена за счет этой теплоты при условии, что холодным источником является окружающая среда с температурой Т0.

Цикл Карно — самый совершенный из всех идеальных циклов, так как имеет максимальный термический КПД.

Рис. 5.19. Прямой цикл Карно

Прямой цикл Карно. Пусть рабочее тело (идеальный газ) помещено в цилиндр, стенки и поршень которого абсолютно теплоизолированы. Дно цилиндра попеременно сообщается с источником высокой температуры Тх и низкой — Т2, причем Тх > Т2. Рассмотрим все четыре процесса цикла.

Процесс (а—Ь) — изотермическое расширение. Дно цилиндра находится в термическом контакте с источником теплоты. Система получает теплоту qx, соприкасаясь с горячим источником Тх, и изотермически расширяется по линии а—Ь, совершая работу. Точка а соответствует начальному состоянию газа (поршень находится в НМТ — нижней мертвой точке) в p,v- и Т,s-диаграммах. Площадь a—b—s2—sx в Г,5-диаграмме равна количеству теплоты qx, подведенной к рабочему телу:

В точке b источник qx убирается от цилиндра, и система термически изолируется (дно цилиндра покрывается идеальным теплоизолирующим материалом).

Второй процесс (Ь—с) — адиабатное расширение. Газ расширяется без теплообмена с внешней средой, поршень перемещается, и газ совершает работу за счет своей внутренней энергии. При этом температура и давление падают. Движение поршня прекращается в точке с, когда температура газа достигнет температуры холодильника Т2. После этого цилиндр приводится в контакт с холодильником и начинается следующий процесс. Удельная работа равна

Третий процесс (c—d) — изотермическое сжатие. Карно предложил осуществлять процесс сжатия по изотерме c—d, при этом поршень возвращается настолько медленно, что газ остается при температуре холодильника Т2, объем его уменьшается, а давление растет. На участке c—d теплота q2, равная площади c—d—sx—s2, отводится:

Четвертый процесс (d—a) — адиабатное сжатие. Сжатие газа внешними силами осуществляется без теплообмена. Его объем уменьшается, температура и давление растут. Когда температура достигает температуры источника теплоты, процесс сжатия прекращается и цикл Карно замыкается.

В цикле Карно на /^-диаграмме работа равна площади ограниченной линии a—b—c—d—a. На Г,s-диаграмме площадь a—b—c—d—a численно равна теплоте цикла, преобразованной в полезную работу.

Термический КПД цикла Карно определяется по следующей формуле:

Анализ уравнения (5.102) показывает, что для цикла Карно характерно:

- 1) значение термического КПД не зависит от свойств рабочего тела, а определяется только значениями абсолютных температур;

- 2) значение термического КПД возрастает с увеличением значения Тх и уменьшается с уменьшением значения Т2;

- 3) значение термического КПД всегда меньше 1. Если Г, = Т2, то КПД = 0, т. е. теплота не превращается в работу;

- 4) термический КПД при изотермических источниках имеет максимальное значение в заданном диапазоне температур по сравнению с другими циклами и, следовательно, является эталоном, с которым сравнивают циклы существующих тепловых машин.

Обратный цикл Карно. Если провести цикл Карно в обратном направлении (против часовой стрелки), то получим обратный цикл (рис. 5.20).

Из точки а с параметрами ра, va и Та рабочее тело адиабатно расширяется до точки b и соединяется с источником низкой температуры Т2. Дальнейший процесс Ь—с происходит с подводом теплоты Q2 к рабочему телу (изотермическое расширение). В точке с рабочее тело вновь изолируется от источника теплоты и в процессе c—d сжимается адиабатно с повышением температуры от Т2 до Тх. В точке d рабочее тело соединяется с источником высокой температуры, и дальнейшее его сжатие происходит по изотерме d—a с отводом теплоты Qx высокотемпературному источнику. В точке а рабочее тело возвращается в первоначальное состоя-

Рис. 5.20. Обратный цикл Карно: а — /^-диаграмма; б — Г,5-диаграмма

ние. Таким образом, обратный цикл Карно состоит из двух изотерм и двух адиабат. В результате такого цикла теплота от источника с более низкой температурой передается к источнику с более высокой температурой, при этом внешними силами затрачивается работа.

Холодильный коэффициент гх определяется по следующей формуле:

Из анализа выражения (5.103) следует:

- • значение холодильного коэффициента зависит только от значения температуры горячего и холодного источников и не зависит от природы рабочего тела;

- • значение холодильного коэффициента тем больше, чем меньше значение разности температур горячего и холодного источников;

- • холодильный коэффициент может изменяться от нуля до бесконечности;

- • холодильный коэффициент для цикла Карно имеет максимальное значение и является эталоном, с которым сравнивают циклы существующих холодильных машин.

Вопросы для самопроверки

- 1. Что понимают под идеальными и реальными газами?

- 2. Какие величины считают основными параметрами газов?

- 3. Что такое термодинамический процесс?

- 4. Что понимают под равновесным состоянием тела?

- 5. Запишите уравнение Клапейрона.

- 6. Как можно определить газовую постоянную для любого газа?

- 7. На основе какого уравнения могут быть получены законы идеального газа?

- 8. Что такое влажный воздух?

- 9. Каким бывает влажный воздух?

- 10. Какой пар называется перегретым?

- 11. Дайте определение абсолютной и относительной влажности.

- 12. Что рассматривает термодинамика?

- 13. Что такое теплоемкость и как она определяется?

- 14. От чего зависит теплоемкость?

- 15. Как подразделяется удельная теплоемкость?

- 16. Какие способы применяют для определения удельной массовой теплоемкости?

- 17. Сформулируйте первый закон термодинамики.

- 18. Что устанавливает второй закон термодинамики?

- 19. Объясните понятия энтальпии и энтропии.

- 20. Какими способами осуществляется перенос теплоты?

- 21. Что такое теплопроводность?

- 22. От чего зависит коэффициент теплопроводности?

- 23. Каким бывает теплообмен в зависимости от способа движения жидкости или газа?

- 24. От чего зависит величина коэффициента теплоотдачи?

- 25. Какие аппараты называются теплообменниками?

- 26. Как подразделяются теплообменники по принципу действия?

- 27. Объясните принцип работы рекуперативных теплообменников.

- 28. Как работают регенеративные теплообменники?

- 29. Приведите преимущества и недостатки кожухотрубных теплообменников.

- 30. Опишите устройство и принцип работы теплообменников типа «труба в трубе».

- 31. Назовите типы теплообменников.

- 32. Какие требования нужно учитывать при выборе теплообменников?

- 33. Какие параметры определяют при расчете теплообменников?

- 34. Назовите пять термодинамических процессов.

- 35. Что определяют при изучении термодинамических процессов?

- 36. Опишите изохорный процесс.

- 37. Где можно встретить изобарный процесс?

- 38. Опишите изотермический процесс.

- 39. Что такое адиабатный и политропный процессы?

- 40. Дайте определение прямому и обратному циклам Карно.

Источник

Термодинамическими циклами называют такие замкнутые процессы изменения состояния рабочего тела, благодаря которым тепловая энергия превращается в механическую или, наоборот, механическая – в теплоту заданного потенциала.

Циклы бывают прямыми и обратными.

Обратимые и необратимые циклы.

Прямые и обратные циклы могут быть как обратимыми, так и необратимыми.

классификация термодинамических циклов

В зависимости от степени обратимости (внешней и внутренней) все прямые и обратные циклы разделяются на:

– идеальные циклы, являющиеся полностью обратимыми, как внешне, так и внутренне;

– теоретические циклы, где все процессы только внутренне обратимые (отсутствует трение и другие внутренние потери). Внешняя необратимость процессов заключается в наличии разностей температур между источниками теплоты и рабочим телом, как при его нагреве (ΔТ1>0), так и при охлаждении (ΔТ2>0);

– реальные циклы, где все процессы внутренне и внешне необратимы.

Показатели термодинамической эффективности прямых циклов

В качестве показателя эффективности прямого термодинамического цикла, предназначенного для выработки механической (электрической) энергии, выбирают такой коэффициент, максимум которого обеспечивает достижение наибольшей полезной работы цикла, отнесенной к единице расходуемой теплоты.

Теплофикационные теплоэнергетические установки вырабатывают не только электрическую энергию, но и отпускают потребителям теплоту определенного температурного потенциала.

Циклы паровых теплоэнергетических установок

Типы паровых ТЭУ. Цикл ренкина.

В энергетике ведущее положение занимают ТЭС, основным типом двигателей которых являются паровые турбины или паротурбинные установки (ПТУ). Паровые турбины являются главным двигателем также и на атомных электростанциях. В ближайшей перспективе не ожидается замены мощных паровых турбин другими типами двигателей, в том числе и газотурбинными установками.

Все паротурбинные тепловые электростанции (ТЭС) строят двух типов: конденсационные и теплофикационные. Аналогично называют и соответствующие паровые турбины.

На конденсационной электростанции (КЭС) вырабатывается только электрическая энергия, а теплота конденсации отработавшего пара отдается охлаждающей воде и выбрасывается в окружающую среду.

В теплофикационных установках теплота частично отработавшего пара (или его определенная часть) отдается тепловым потребителям.

Электрические станции с теплофикационными установками называют теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).

Пути повышения эффективности циклов ПТУ

конденсационного типа. Способы карнотизации циклов

Карнотизацией циклов называют все способы повышения термического КПД цикла, связанные с приближением к и к .

Основными величинами, определяющими термодинамическую эффективность реального цикла ПТУ, являются: 1) средняя температура подвода теплоты в цикле ; 2) средняя температура отвода теплоты в цикле ; 3) удельная работа сжатия ; 4) коэффициент использования теплоты топлива .

Регенеративные циклы паротурбинных установок

Регенерацией теплоты называют внутренний теплообмен между двумя различными участками цикла, предназначенный для повышения средней термодинамической температуры подвода теплоты и снижения средней термодинамической температуры отвода теплоты.

Регенеративный подогрев питательной воды за счет теплоты охлаждения работающего в турбине пара практически может осуществляться при конденсации отбираемой части пара в водяных подогревателях.

Циклы с промежуточным перегревом пара

Многоступенчатый подвод теплоты в цикле является одним из способов повышения его термического и внутреннего КПД. В паротурбинных установках такой подвод теплоты осуществляется в виде промежуточных перегревов пара.

В этой установке перегретый пар из котла ПК попадает в часть высокого давления турбины (ЧВД), где он работает до состояния, изображенного на диаграмме точкой а, после чего возвращается в ПК для вторичного перегрева в промежуточном пароперегревателе (ПП). Затем пар в состоянии, соответствующем точке b, попадает в часть низкого давления турбины (ЧНД), где работает до тех пор, пока его давление не будет равняться давлению в конденсаторе (К) (точка 2). Поступивший в конденсатор пар полностью конденсируется, сжимается питательным насосом (ПН) до начального давления и подается в ПК.

Первоначально промежуточный перегрев применяли для уменьшения влажности пара в последних ступенях турбины и снижения потерь от этой влажности. Действительно, если допустить, что при введении промежуточного перегрева начальные параметры пара (точка 1) остаются прежними, то его применение сместит точку конечного состояния пара вправо на величину отрезка с2.

Показатели эффективности циклов ТЭЦ

Теплофикационные теплоэнергетические установки (ТЭЦ) вырабатывают не только электрическую энергию, но и отпускают потребителям теплоту определенного температурного потенциала.

Для оценки эффективности реальных теплофикационных циклов применяют коэффициент использования теплоты топлива Кит, учитывающий наравне с работой цикла lц полезно использованную теплоту qт, т. е.

.

Для оценки эффективности теплофикационных циклов в ряде случаев применяют удельную выработку электроэнергии на тепловом потреблении у, равную отношению полезной работы цикла к отведенной тепловому потребителю теплоте qт

.

Особенности циклов теплофикационных пТУ

Теплофикационные ПТУ отличаются тем, что в них при относительно высоком давлении отводится какая-то часть работающего в турбине пара, которая используется для теплоснабжения.

Источник