Повестей цикла вечера на хуторе близ диканьки

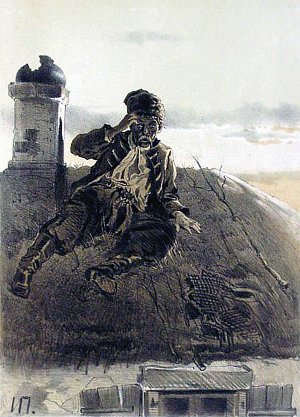

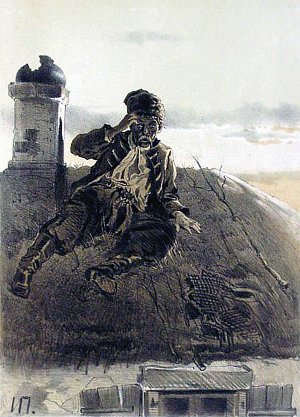

Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» с иллюстрациями XIX века

Повести, изданные пасичником Рудым Паньком

Содержание

Часть первая

Часть вторая

Часть первая

Предисловие

«Это что за невидаль: “Вечера на хуторе близ Диканьки”? Что это за “Вечера”? И швырнул в свет какой-то пасичник!

Хутор близ Диканьки

Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».

Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет – батюшки мои! Это все равно как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть – дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» Я вам скажу… Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался – плачь не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), – у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, – тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрыпка, говор, шум… Это у нас вечерницы! Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачом – подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком – ей-Богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, – и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей… Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать – вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него – лопатус, баба – бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и – хвать его по лбу. «Проклятые грабли! – закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин, – как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посереди комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, – и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями»… «Быть же теперь ссоре», – подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастию, старуха моя догадалась поставить на стол горячий книш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к книшу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости Господи, как черта, все станут бояться.

Еще напугаешь добрых людей…

Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статься может, найдете побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, – лень только проклятая рыться, – наберется и на десять таких книжек.

Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живет пасичник Рудый Панько?» – «А вот там!» – скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.

Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот – дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или Варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объеденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года… Однако ж что я, в самом деле, разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному.

Пасичник Рудый Панъко.

Следующая страница →

© «Онлайн-Читать.РФ»

Обратная связь

Источник

«Вечера́ на ху́торе близ Дика́ньки» (рус. дореф. «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки») – первая книга Николая Васильевича Гоголя (исключая поэму «Ганц Кюхельгартен», напечатанную под псевдонимом). Состоит из двух томов. Первый вышел в 1831, второй – в 1832 году. Рассказы «Вечеров» Гоголь писал в 1829-1832 годах. По сюжету же рассказы книги якобы собрал и издал «пасичник Рудый Панько».

Структура произведения[править | править код]

Действие произведения свободно переносится из XIX века («Сорочинская ярмарка») в XVII («Вечер накануне Ивана Купала»), а затем в XVIII («Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством») и вновь в XVII («Страшная месть»), и опять в XIX («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). Окольцовывают обе книги рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича – лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Течение времени не разрывается на страницах произведения, пребывая в некой духовной и исторической слитности.

Часть первая

- Сорочинская ярмарка

- Вечер накануне Ивана Купала

- Майская ночь, или Утопленница

- Пропавшая грамота

Часть вторая

- Ночь перед Рождеством

- Страшная месть

- Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка

- Заколдованное место

Отзывы[править | править код]

Отзыв А. С. Пушкина: «Сейчас прочёл Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.. Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился…»[1].

Поэт Евгений Баратынский, получив от 22-летнего Гоголя экземпляр повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» с автографом, написал в апреле 1832 года в Москву литератору Ивану Киреевскому: «Я очень благодарен Яновскому за подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Ещё не было у нас автора с такою весёлою весёлостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский – человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нём виден наблюдатель, и в повести своей “Страшная месть” он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает моё чувство к Яновскому».

Составляя в 1842 году первое собрание собственных сочинений, Гоголь написал для него предисловие. В нём он так отозвался о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»[2]:

Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строго внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключать их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности.

«”Вечера на хуторе близ Диканьки”, хоть и написаны по-русски, хранят мелодику украинской речи. По большому счёту это главная книга украинской литературы», – отмечает Дмитрий Быков[3].

Экранизации[править | править код]

- 1912 год – фильм Владислава Старевича «Страшная месть». Не сохранился.

- 1913 год – немое кино Владислава Старевича «Ночь перед рождеством». Сам фильм есть в Википедии.

- 1938 год – фильм Николая Экка «Сорочинская ярмарка».

- 1944 год – фильм-опера «Черевички», экранизация одноимённой оперы П. И. Чайковского.

- 1945 год – мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг «Пропавшая грамота».

- 1951 год – мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг «Ночь перед рождеством».

- 1952 год – фильм Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница».

- 1961 год – фильм Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки».

- 1968 год – фильм Юрия Ильенко «Вечер накануне Ивана Купалы». Версия на Ютубе.

- 1972 год – фильм Бориса Ивченко «Пропавшая грамота».

- 1979 год – мультфильм «Цветок папоротника» Аллы Грачёвой по повести «Вечер накануне Ивана Купалы».

- 1983 год – фильм-фантазия режиссёра Юрия Ткаченко «Вечера на хуторе близ Диканьки».

- 1988 год – мультфильм Михаила Титова «Страшная месть».

- 2001 год – кинокомедия-мюзикл Семёна Горова «Вечера на хуторе близ Диканьки».

- 2004 год – кинокомедия-мюзикл Семёна Горова «Сорочинская ярмарка».

- 2017 год – фильм «Гоголь. Начало»

- 2018 год – фильмы «Страшная месть» и «Вий»

- 2019 год – телесериал «Гоголь»

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Данилов В. В. Влияние бытовой и литературной среды на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Сборник, изд. Новороссийским ун-том по случаю 100-летию рождения Н. В. Гоголя. – Одесса, 1909. – С. 99-120.

- Петров Н. И. Южно-русский народный элемент в ранних произведениях Гоголя // Памяти Гоголя: Научно-лит. сб. – К., 1909. – С. 53-74.

- Александровский Г. В. Историко-литературные комментарии к повестям Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». – К.; СПб.; Одесса, 1914. – 60 с.

- Пиксанов Н. К. Украинские повести Гоголя // Гоголь Н. В. Собр. соч. – М.; Л.: ГИХЛ. – Т. 1. – С. 33-75

- Пиксанов Н. К. Украинские повести Гоголя // О классиках. – М.: Моск. т-во писателей, 1933. – С. 43-148.

- Чапленко В. Фольклор в творчестве Гоголя // Литературная учёба. – 1937. – № 12. – С. 73-89.

- Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя // Труды отдела новой рус. лит. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1948. – Т. 1. – С. 9-38. / Институт рус. лит.

- Абрамович Г. Л. Народная мысль в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Учен. зап. Москов. обл. пед. ин-та. – 1949. – Т. XIII. – Вып. 1. – С. 3-53.

- Соколова В. К. Этнографические и фольклорные материалы у Гоголя // Сов. этнография. – 1952. – № 2. – С. 114-128.

- Державина О. А. Мотивы народного творчества в украинских повестях и рассказах Н. В. Гоголя // Учен. зап. Моск. пед. ин-та им. В. П. Потемкина. – 1954. – Т. XXXIV. – Вып. 3. – С. 3-83.

- Фомичев С. А. Литературный источник песни бандуриста в повести Гоголя «Страшная месть» // Русская речь. – М., 1957. – № 6. – С. 9-10.

- Айзеншток И. Я. Хронология написания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Известия АН СССР. ОЛЯ. – 1962. – Т. ХХI. – Вып. 3. – С. 252-262.

- Докусов А. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя: Лекция. – Л.: Ленинград. гос. пед. ин-т., 1962. – 44 с.

- Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. – М.; Л., 1966. – С. 61-70.

- Грамзина Т. А. Пейзаж «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Ученые зап. Волгоград. пед. ин-та. – 1967. – Вып. 21. – С. 151-167.

- Агаева И. И. Соотношение субъективного и объективного в «Вечерах на хутрре близ Диканьки» и «Миргороде» Н. В. Гоголя: Автореф. дисс. … канд. филол. наук / Азербайдженский пед. ин-т языков им. М. Ф. Ахундова. – Баку, 1971. – 21 с.

- Янушкевич А. С. Особенности композиции «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Мастерство писателя и проблема жанра. – Томск, 1975. – С. 100-109.

- Гуляев Н. А. Некоторые спорные вопросы теории реализма: «Вечера…» Гоголя как «плод романтического миропонимания». // Проблемы русской филологии: Сб. трудов (Памяти проф. Ф. М. Головенченко) / МГПИ им. В. И. Ленина. – М., 1976. – С. 7-14.

- Немзер А. С. Трансформация волшебной сказки в «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя // Вопросы жанра и стиля в русской и зарубежной литературе. – М., 1979. – С. 30-37.

- Самышкина А. В. К проблеме гоголевского фольклоризма (два типа сказа и литературная полемика в «Вечерах на хуторе близ Диканьки») // Русская литература. – 1979. – № 3. – С. 61-80.

- Смирнов И. П. Формирование и трансформирование смысла в ранних текстах Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки») // Russian Literature. VІІ. – 1979. – S. 207-228.

- Мельниченко О. Г. Жест и слово в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Изв. Воронеж. гос. пед. ин-та. – 1983. – Т. 225. – С. 89-106.

- Чумак Т. М. Исторические реалии в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопросы русской литературы. – Львов, 1983. – Вып. 2. – С. 79-86.

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературно-критическом восприятии 30-40-гг. ХІХ в. // Тезисы докл. 2-х Гоголевских чтений. – Полтава, 1984. – С. 24-25.

- Николаев Д. П. Пасичник Рудый Панько и вопрос о социальных истоках сатиры Гоголя // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9: Филология. – 1984. – № 3. – С. 3-9.

- Анненкова Е. И. К вопросу о соотношении фольклорной и книжной традиции в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Фольклорная традиция в русской литературе. – Волгоград, 1986. – С. 42-48.

- Жаркевич Н. М. «Вечори на хуторі біля Диканьки» М. В. Гоголя в літературнокритичній інтерпретації 30-х-40-х рр. XIX ст. // Рад. літературознавство. – 1987. – № 3. – С. 42-47.

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в критической интерпретации (конец 40-х – нач. 50-х годов ХІХ века) // Вопросы рус. лит.: Респ. межвед. науч. сб. – Львов, 1987. – Вып. 2 (50). – С. 42-48.

- Звиняцковский В. Я. Элементы исторического и фольклорного хронотопа в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Миргороде» Н. В. Гоголя // Пространство и время в литературе и искусстве. – Даугавпилс, 1987. – С. 67-68.

- Моторин А. В. Идейно-художественное единство «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя: Автореф. дисс. … канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. – Л., 1987. – 15 с.

- Чумак Т. М. Мотив побратимства в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопр. рус. лит. – Львов, 1987. – Вып. 2(50). – С. 54-59.

- Арват Н. Н. Описание как компонент структуры текста (повесть Н. В. Гоголя «Страшная месть») // Наследие Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 2. – С. 62-63.

- Душечкина Е. В. «Ночь перед Рождеством» и традиция русского святочного рассказа // Наследие Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 1. – С. 21-22.

- Евсеев Ф. Т. Поэтика «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя в ее отношении к народной сказке // Наследие Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 1. – С. 18-19.

- Коломиец Л. И., Майборода А. В. Этимологические разыскания к фразеологизмам произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Наследие Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 2. – С. 81-82.

- Нещерет Е. И. Стилистическая роль суффиксов субъективной оценки в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Наследие Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 2. – С. 93-94.

- Ходжоян А. С. Психологический анализ художественных образов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Вестн. Ереван. ун-та. – 1988. – № 1. – С. 173-176. – Рез. арм. – Библиогр.: 7 назв.

- Арват Н. Н. Художественное пространство в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 101-103.

- Арват Н. Н., Ивасенко Л. А. Употребление односоставных предложений в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 74-75.

- Драгомирецкая Н. В. Художественное произведение как звено литературного процесса // Методология анализа литературного процесса. – М., 1989. – С. 123-137. В частности, анализируется «Майская ночь» Н.Гоголя.

- Коваленко В. Г. О фразеологических единицах в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность.- Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 71-72.

- Коломієць Л.І. Залишки язичництва, відбиті у фразеологічних одиницях твору М. В. Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 44-45.

- Майборода А. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя – дыхание украинской стихии // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 45-46.

- Недилько О. Д. Обращение в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 75-76.

- Нещерет Е. И. Лексические средства создания эмоциональности в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 104-105.

- Радковская Э. В. Антропонимическое поле ранних повестей Н. В. Гоголя (на материале сб. «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Актуальные вопросы русской ономастики. – Киев, 1988. – С. 129-133.

- Шелемеха Г. М. Функціональне призначення звертань у «Вечорах на хуторі поблизу Диканьки» М. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 47-48.

- Арват Н. Н. Художественное время в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 122-123.

- Барабаш Ю. Двосічний меч: перечитуючи «Страшну помсту» М.Гоголя // Київ. – 1990. – № 2. – С. 132-137.

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературнокритической интерпретации 50-70-х годов // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 113-115.

- Зверев А. Д., Тыминский М. В. Собственные имена в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 113-114.

- Звиняцковский В. Я. «Пасичник Рудый Панько»: К истории создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Русская речь. – М., 1990. – № 1. – С. 133-139.

- Киченко А. С. Народный календарь как элемент композиции «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 60-62.

- Коваленко В. Г. Особенности лексического состава повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 115-116.

- Кривонос В. Ш. Субъект повествования в повестях Гоголя (от «Вечеров» к «Миргороду») // Проблема автора в художественной литературе. – Ижевск, 1990. – С. 62-70.

- Крутикова Н. Е. Об «украинских повестях» Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 7-9.

- Лапшина О. М., Синицкий В. В. Художественное своеобразие повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 87-88.

- Мусиенко В. П. Нарушение меры – важнейший прием образного решения идеи в повести «Страшная месть» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 105-107.

- Мусий В. Б. Об особенностях фантастики в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Вопросы рус. лит. – Львов, 1990. – Вып. 1(55). – С. 55-61.

- Нещерет Е. И. Гиперболизация как способ создания экспрессивности в повести Н. В. Гоголя «Пропавшая грамота» // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 123-124.

- Пащенко В. А. Проблема добра и зла в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 44-46.

- Сенько І. Перечитуючи «Страшну помсту» // Дзвін. – Львів, 1990. – № 7. – С. 130-137.

- Чумак Т. М. Фольклорные истоки повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. І. – С. 120-122.

- Дмитриева Е. Е. Стернианская традиция и романтическая ирония в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 1992. – Т. 51, № 3. – С. 18-28.

- Киченко А. С., Чебанова О. Е. Повесть Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» и мофопоэтическая традиция // Фольклор та професійне мистецтво: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ніжин, 1992. – С. 111-113.

- Клочко Л. В. Стилистические функции однородных членов предложения в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1992. – Вип. 3. – С. 60-65.

- Шведова С. О. Театральная поэтика барокко в художественном пространстве «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Гоголевский сборник / Под ред. С. А. Гончарова. – СПб., 1993. – С. 4-41

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературнокритической интерпретации 70-90-х гг. XIX в. (на материале культурно-исторической школы) // Гоголь и современность: Материалы науч. конф., посвящ. 185-летию со дня рождения писателя (24-25 мая 1994). – К., 1994. – С. 76-80.

- Краснобаева О. Д. Лирическое в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Мертвых душах» Н. В. Гоголя // Микола Гоголь і світова культура. – К.; Ніжин, 1994. – С. 89-91.

- Смирнов И. П. Формирование и трансформирование смысла в ранних текстах Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки») // Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. – М., 1994

- Манн Ю. Усложнение романтического мира в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Манн Ю. Динамика русского романтизма: Пособие для учителей литературы, студентов-филологов и преподавателей гуманитарных вузов. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – С. 324-330

Источник