Построение цикла холодильной установки

Для построения обратных холодильных циклов и определения значений параметров хладагента в любой точке замкнутого контура холодильной машины используют различные диаграммы состояния: p-v, T-s, p-i.

Обычно построение и расчёт процессов цикла холодильной машины осуществляют с помощью lg p, i-диаграммы, показанной на рисунке 4.22 (детальную диаграмму состояний для фреона-12 смотреть в приложении Л). Рабочее поле (фон) диаграммы lg p-i содержит линии фиксированных дискретных значений термодинамических параметров: t=const (изотермы), p=const (изобары), v=const (изохоры), s =const (адиабаты), i=const (изоэнтальпы).

Определяющую роль на диаграмме играют две пограничные кривые: левая линия характеризует состояние насыщенной жидкости (на ней паросодержание c=0), а правая – состояние сухого насыщенного пара (c=1). Между пограничными кривыми сухости влажного пара находится область кипения (область влажного пара), заполненная также кривыми, обозначающими промежуточные значения сухости влажного пара(c=const).

Для рабочего холодильного цикла (контур 1–2–3–4 показан на рисунке 4.22 зелёным цветом), в отличие от теоретического (показан там же красным цветом), характерно, что компрессор всасывает из испарителя не сухой насыщенный пар с параметрами pо и tо, а перегретый (точка 1). Перегрев пара происходит в испарителе, трубопроводе или специальном теплообменнике. Пары хладагента адиабатически (по линии s=const) сжимаются до давления в конденсаторе pк (процесс 1–2) и при этом нагреваются за счёт механической энергии (работы) до температуры t2 (перегрев сжатия – точка 2).

Горячие пары хладагента по трубопроводу нагнетаются компрессором в конденсатор, где у них при постоянном давлении pк сначала снимается перегрев (процесс 2–2’), а затем начинается их конденсация при постоянных давлении pк и температуре tк. Завершается конденсация в точке 3’; при этом хладагент сбрасывает энергию в окружающую среду (атмосферному воздуху или охлаждающей воде).

Рисунок 4.22 – p, i -диаграмма теоретического и действительного цикла одноступенчатой паровой компрессионной холодильной машины

Жидкий хладагент переохлаждается в конденсаторе или специальном теплообменнике (процесс 3’–3) для гарантии полного отсутствия пузырьков пара перед регулирующим вентилем и увеличения полезной холодопроизводительности.

Далее жидкий хладагент поступает в терморегулирующий вентиль, где его давление снижается от высокого pк до низкого pо (изоэнтальпный процесс дросселирования 3–4); В конечной точке расширения устанавливается температура tо, а часть жидкости превращается в пар. Полученная парожидкостная смесь направляется в испаритель, где жидкий хладагент кипит при постоянных pо и tо (изобарный и одновременно изотермический процесс 4–1), отнимая теплоту от охлаждаемого объекта (воздуха грузового помещения или рассола). Образующиеся пары хладагента отсасываются компрессором, и цикл повторяется.

Создавая в испарителе низкое давление, компрессор, таким образом, поддерживает непрерывное кипение хладагента в испарителе за счёт отвода теплоты от холодоносителя. Чем ниже надо получить температуру в охлаждаемом объекте, тем ниже должно быть давление в испарителе.

Следует отметить, что в рабочем холодильном цикле в испарителе и конденсаторе давление несколько снижается вследствие потерь напора на трение хладагента о стенки труб, поэтому процесс сжатия паров в компрессоре требует большей затраты работы.

Исходными данными для построения на диаграмме состояний холодильного цикла одноступенчатой паровой компрессионной холодильной машины являются:

– температура кипения хладагента в испарителе – tо;

– температура конденсации хладагента в конденсаторе – tк;

– температура всасывания паров хладагента в компрессор – t1;

– температура переохлаждения хладагента перед ТРВ – t3.

Построение цикла начинают с нанесения изобар pо=const и pк =const, отвечающих изотермам tо и tк в области кипения. В местах пересечения изобар pо и pк с пограничными кривыми c=0 и c=1 получаем точки 1’, 2’, 3’ и 4’. Точка 1’ соответствует завершению процесса кипения хладагента в испарителе, точки 2’ и 3’– соответственно началу и завершению конденсации хладагента в конденсаторе, а точка 4’ – началу частичного кипения жидкого хладагента при дросселировании его в ТРВ.

На пересечении изотермы t1 с изобарой pо в области перегретого пара получаем точку 1 цикла, из которой проводим адиабату s1-2 до пересечения с изобарой pк. Таким образом получаем точку 2 цикла. Точку 3 получают на пересечении изотермы t3 с изобарой pк в области переохлаждённой жидкости, а точку 4 – на пересечении перпендикуляра, опущенного из точки 3, с изобарой pо.

Расчёт ходильного цикла

Целью расчёта цикла является определение величины подачи компрессора и тепловой нагрузки конденсатора при заранее известной потребной холодопроизводительности машины.

Сначала по диаграмме состояний (см. рис. 4.22) определяют удельное теплосодержание хладагента в точках 1, 2, 3 и 4 (i1, i2, i3, i4) и основные показатели цикла:

– удельную массовую холодопроизводительность qо, кДж/кг;

– удельную работу l, затрачиваемую компрессором на сжатие, кДж/кг;

– удельную нагрузку на конденсатор qк, кДж/кг;

– холодильный коэффициент x.

q0 = i1 – i4,

qк = i2 – i3= qо + l,

.

Затем определяют величину подачи компрессора Vп.к, м3/с, которая определяет конструктивную реализацию компрессора:

,

где Qо– заданная потребная холодопроизводительность машины, кВт; v1 – удельный объём паров хладагента при всасывании компрессором (определяется по диаграмме состояний), м3/кг.

Потребная мощность компрессора, кВт:

Nк= Q0 / x.

Тепловая нагрузка на конденсатор, т. е. количество теплоты, отводимое от хладагента в конденсаторе в единицу времени:

.

Приведённая схема расчёта справедлива для теоретических, рабочих, стандартных или моделированных циклов при соответствующих значениях tо, tк, t1, t2 и t3.

4.5 Основные элементы транспортных

холодильных установок

Компрессоры

Компрессор паровой компрессионной холодильной машины, получившей наибольшее распространение на хладотранспорте, представляет собой сложное устройство с движущимися частями. Он во многом определяет экономичность, надёжность и долговечность машины. Компрессор предназначен для создания низкого давления в испарителе (путём отсасывания паров, образующихся в результате кипения хладагента), и высокого давления в конденсаторе (необходимо для поддержания достаточно высокого уровня температуры сжижения паров хладагента при отводе теплоты в окружающую среду).

Паровые компрессионные холодильные машины комплектуются компрессорами разных типов:

– ротационными и винтовыми, где процесс сжатия паров хладагента происходит за счёт уменьшения замкнутого начального объёма рабочей полости;

– турбокомпрессорами. Здесь используют центробежный способ повышения давления, который заключается в преобразовании части кинетической энергии потока паров хладагента на профилированных лопатках вращающегося диска в потенциальную энергию в диффузоре;

– поршневыми, которые создают возвратно-поступательные движения поршня в цилиндре. Здесь с помощью системы клапанов происходит разрежение в одной части контура хладагента и давление в другой.

Более 90% всех паровых компрессионных холодильных машин оснащено поршневыми компрессорами, поэтому их работа изучается достаточно подробно.

Рассмотрим рабочий процесс поршневого компрессора. Движение поршня обеспечивается от внешнего привода (дизель, электродвигатель и др.) через маховик и кривошипно-шатунный механизм (рисунок 4.23, в).

В крышке цилиндра расположены всасывающий 1 и нагнетательный 2 клапаны. За один оборот маховика, т. е. за два хода поршня 4, в цилиндре 3 совершается полный цикл рабочего процесса (всасывание, сжатие, нагнетание и расширение).

Рисунок 4.23 – Теоретическая (а) и действительная (б) диаграммы

работы компрессора (в)

В идеальном(теоретическом) компрессоре поршень доходит до крышки цилиндра, т. е. не имеет зазора, называемого вредным пространством. Поэтому клапан 1 открывается сразу же с началом движения поршня 4 вправо вследствие создающегося под поршнем разрежения, и всасывание паров хладагента из испарителя в цилиндр 3 происходит при постоянном давлении pо на всём протяжении хода поршня (пол-оборота маховика, линия а–b на рисунке 4.23, а). Объём всасываемого пара равен объёму, описываемому поршнем Vh за один ход.

При обратном ходе поршня всасывающий клапан 1 сразу же самопроизвольно закрывается, и происходит адиабатическое сжатие замкнутого объёма паров в цилиндре до давления pк в конденсаторе (линия b–с). После этого нагнетательный клапан 2 самопроизвольно открывается, и через него при дальнейшем движении поршня влево сжатые пары выталкиваются (нагнетаются) в конденсатор при постоянном давлении pк (линия с–d).

Так как рассматриваемый идеальный цилиндр не имеет вредного пространства, то весь сжатый пар вытесняется в конденсатор. При начале повторного движения поршня вправо давление в цилиндре мгновенно снижается до pо, вследствие чего нагнетающий клапан 2 закрывается, а всасывающий клапан 1 открывается, и траектория изменения давления под поршнем при работе компрессора повторяется.

В реальномкомпрессоре между поршнем в его крайнем левом положении и крышкой цилиндра всегда имеется расстояние 1…3 мм, которое образует вредное пространство, чтобы исключить возможность удара поршня о крышку при температурном расширении кривошипно-шатунного механизма в процессе работы. Вредное пространство сильно изменяет рабочий процесс компрессора и приводит к значительным объёмным потерям (см. рис. 4.23, б). Во вредном пространстве при крайнем левом положении поршня всегда остаётся сжатый пар объёмом Vc с давлением pк. При движении поршня вправо пар расширяется при закрытых клапанах 1 и 2 до давления po (кривая d–a на рисунке 4.23, б). Только после этого клапан 1 сможет открыться для всасывания новой порции пара.

Индикаторная (опытная) диаграмма, показанная на рисунке 4.23, б), отличается от теоретической ещё и отклонениями давления от pо и pк. Возникающая разность (Dpо и Dpк) называется декомпрессией, соответственно, в испарителе и конденсаторе. Декомпрессия служит для создания дополнительный напора на преодоление сопротивления всасывающего и нагнетательного клапанов. Объёмы Vc1и Vc2вместе с Vc образуют неиспользованное пространство, что понижает эффективность работы компрессора.

Работа компрессора l, необходимая для повышения потенциала хладагента и сброса теплоты в окружающую среду, эквивалентна, как известно из термодинамики, площади цикла в координатах p–V. Очевидно, что её действительное значение больше теоретического. Интегральную оценку потерь в реальном компрессоре, связанных с наличием в нём вредного пространства, даёт коэффициентподачи l, который представляет собой отношение фактической подачи компрессора (фактически всасываемых компрессором паров) Vп.к к геометрическому объёму, описываемому поршнем Vh, т. е. к теоретическому объёму всасывания, доли единицы

l = Vп.к/Vh < 1.

Этот коэффициент зависит от величины вредного пространства, степени сжатия pк/pо, типа компрессора, величины изношенности деталей поршня, клапанов и др. Обычно коэффициент подачи компрессора определяют опытным путём или рассчитывают, доли единицы:

l = lп×lv;

где lп – коэффициент потерь от подогрева компрессора, доли единицы; lv – коэффициент объёмных потерь, доли единицы.

;

,

где То – абсолютная температура кипения хладагента, К; Тк – абсолютная температура конденсации хладагента; pо – давление кипения хладагента в испарителе, МПа; pк – давление конденсации хладагента в конденсаторе, МПа; Dpо – потеря напора при всасывании хладагента компрессором, МПа; Dpк – то же, при нагнетании хладагента в конденсатор, МПа; с – величина относительного вредного пространства, доли единицы.

Величины Dpо, Dpк, с – конструктивные характеристики конкретного компрессора.

Геометрический объём, описываемый поршнями компрессора, можно определить, м3/ч:

,

где D – диаметр цилиндра, м; h – ход поршня, м; n – частота вращения вала компрессора, об/мин; z – количество цилиндров.

Тогда при известных Vhиl можно рассчитать действительную подачу компрессора Vп.к, м3/c:

Vп.к= Vh ×l.

К другим основным параметрам компрессора относятся холодопроизводительность Qo, и потребляемая мощность Nд. Под холодопроизводительностью компрессора понимается холодопроизводительность установки, в составе которой работает этот компрессор, кВт:

,

где qv – теоретическая объёмная холодопроизводительность 1 кг хладагента, м3/ч; v1 – удельный объём хладагента при всасывании компрессором (см. прил. Л).

Поскольку коэффициент подачи компрессора l и другие величины при изменениях режима работы не остаются постоянными, то и холодопроизводительность будет зависеть от режима (в особенности от температур tо, tк, t1 и t2).

Понижение температуры кипения tо и, следовательно, давления в испарителе po связано с заметным уменьшением холодопроизводительности компрессора вследствие убывания qo и увеличения удельного объёма засасываемого пара v1. Кроме того, с понижением давления кипения увеличивается отношение рк/ро (степень сжатия) и соответственно уменьшается коэффициент подачи компрессора l. В целом при понижении to на 1 °С холодопроизводительность одноступенчатых холодильных машин резко уменьшается – на 4…6 %.

С повышением температуры конденсации на 1 °С холодопроизводительность одноступенчатой установки также снижается (на 1,0…1,5 %), так как уменьшаются qo и l вследствие увеличения давления конденсации. Следовательно, превышение параметров холодильной машины за пределы паспортных (номинальных) значений верхнего и нижнего давлений (а значит, и температур фазовых переходов) чревато заметным понижением её холодопроизводительности.

Мощность, потребляемую компрессором в сложившихся условиях, находят как теоретическую по холодопроизводительности машины

Nт = Qo/x,

учитывая при этом её увеличение в связи с дополнительными потерями: энергетическими, гидравлическими, механическими (на трение в сопрягающихся элементах).

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

Вам нужно быстро и легко написать вашу работу? Тогда вам сюда…

©2015-2021 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2016-04-15

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Поиск по сайту:

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Источник

|

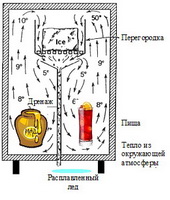

| Отвод тепла с помощью теплоты плавления льда |

В основе действия холодильных машин лежит второй закон (или второе начало) термодинамики, который применительно к холодильным машинам гласит: для передачи теплоты от менее нагретого тела (холодного) к более нагретому (горячему) необходимо затратить энергию.Иными словами, чтобы охладить какое-либо тело, необходимо отвести от него теплоту, используя для этого какое либо техническое устройство.

В системах охлаждения используется явление увеличения теплосодержания вещества во время плавления и кипения при постоянной температуре. Самый простой способ отвода тепла от определенной области осуществляется при помощи ледяного блока. При плавлении лед поглощает тепло из окружающей атмосферы и продуктов, а продукт плавления льда отводится за пределы ледника—в окружающую среду.

Поскольку теплота парообразования во много раз больше теплоты плавления, во время процесса кипения поглощается большее количество теплоты при постоянной температуре. Поэтому рекомендуется производить перенос теплоты при температуре кипения вещества. В этом состоит преимущество компрессионных систем охлаждения. В дальнейшем в данном курсе будут рассмотрены особенности монтажа парокомпрессионных систем охлаждения.

Рассмотрим цикл работы холодильной установки на примере бытового холодильника.

|

| Цикл холодильной установки (бытовой холодильник) |

Холодильник оснащен теплообменником (испарителем), куда поступает хладагент в парожидкостной фазе (смесь пара с жидкостью). В испарителе за счет кипения рабочего вещества теплота отводится от охлаждаемой среды — воздуха в системе непосредственного охлаждения (как в рассматриваемом примере), воды или рассола в системе с промежуточным хладоносителем.

При температуре +5°C внутри холодильника температура кипения хладагента в испарителе составит около -15°C, которая в случае использования хладагента R134a соответствует абсолютному давлению 1,7 бар. Тепло из внутренней части холодильника отводится более холодным испарителем, где кипит хладагент. Температура внутри холодильника снижается.

Компрессор откачивает пары хладагента из испарителя, сжимает их и направляет в другой теплообменник – конденсатор, расположенный на внешней части холодильной камеры.

В конденсаторе теплота отводится от конденсирующегося рабочего вещества с помощью охлаждающей среды — воздуха или воды— которая при этом нагревается. Хладагент меняет агрегатное состояние на жидкое.

Обычно температура окружающего конденсатор воздуха (комнатная) составляет от 20 до 25°C. Для обеспечения правильного отвода теплоты от конденсатора в окружающую среду температура конденсации должна превышать температуру окружающей среды в данном случае на 20-30 К. Для хладагента R134a и предполагаемой температуры конденсации 50°C абсолютное давление в конденсаторе составляет 13,2 бар.

Таким образом, задача компрессора состоит не только в удалении паров хладагента из испарителя, но и в их сжатии.

Жидкое рабочее вещество из конденсатора проходит через регулирующий (дроссельный) вентиль, где происходит процесс дросселирования (расширения рабочего тела без совершения внешней работы). Этот вентиль (в данном случае капиллярная трубка) расположен между конденсатором и испарителем, в котором хладагент расширяется и его давление снижается до давления кипения. Здесь замыкается цикл охлаждения.

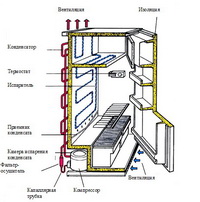

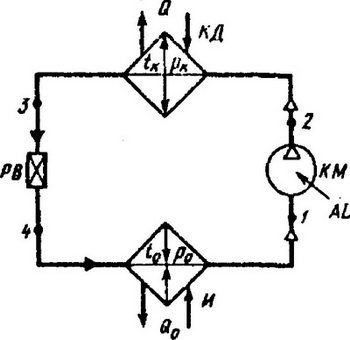

Ниже приведена схема холодильного цикла в условных обозначениях

| Принципиальная схема парокомпрессионной холодильной машины: КМ — компрессор; КД — конденсатор; РВ — регулирующий вентиль; И — испаритель; /, 2,3,4 — точки цикла |

Процессы, обозначенные на схеме:

4—1—кипение рабочего вещества (хладагента) в испарителе, при этом теплота Q0 отводится от охлаждаемой среды

1—2—сжатие паров рабочего вещества в компрессоре;

2—3—конденсация паров рабочего вещества в конденсаторе, при этом теплота Q передается окружающей или нагреваемой среде;

3—4—дросселирование рабочего вещества в регулирующем вентиле.

Таким образом, парокомпрессионная холодильная машина должна иметь четыре обязательных элемента: компрессор, конденсатор, испаритель и регулирующий вентиль.

Температура кипения рабочего вещества в испарителе зависит от давления кипения р0, а оно, в свою очередь,— от производительности компрессора. Температуру кипения поддерживают такой, чтобы обеспечить необходимую (заданную) температуру охлаждаемой среды. Для понижения температуры кипения необходимо понизить давление кипения, что можно сделать, увеличив производительность компрессора.

Температура конденсации рабочего вещества и соответствующее ей давление конденсации зависят главным образом от температуры среды, используемой для охлаждения конденсатора. Чем она ниже, тем ниже будут температура и давление конденсации. Величины давлений кипения и конденсации в значительной мере влияют на производительность компрессора. Они же в основном определяют и количество энергии, которое необходимо для его работы.

Представление цикла холодильной машины в термодинамических диаграммах

Теоретические циклы холодильных машин изображают на термодинамических диаграммах, которые позволяют лучше понять принцип их действия. Термодинамические диаграммы, кроме того, служат теоретической базой для расчета холодильных машин в целом и их отдельных элементов.

Наиболее распространены диаграммы энтальпия — давление (i, lgp -диаграмма) и энтропия — температура (s, T-диаграмма). Первую применяют для тепловых расчетов, вторую — для анализа термодинамической эффективности циклов. При этом используют следующие параметры:

- температуру в °С или абсолютную температуру Т в К;

- давление в Па или производных единицах (1кПа=103Па, 1 МПа= 106 Па= 10,2 кгс/см2 = 10 бар);

- удельный объем ν в м3/кг;

- плотность в кг/м3, (величина, обратная удельному объему).

Кроме простых измеряемых параметров, используют также сложные расчетные параметры: - энтальпию I в кДж;

- энтропию S в кДж/К.

На диаграммах и в расчетах применяют обычно удельную энтальпию i в кДж/кг, т. е. отнесенную к единице массы хладагента. Логарифмическая ось давления принимается в целях уменьшения масштаба диаграммы.

На i, lgр и s, T-диаграммах из точки К, соответствующей критическому состоянию хладагента, расходятся две так называемые пограничные кривые, разделяющие поле на три зоны: переохлажденной жидкости (ПЖ), парожидкостной смеси (Ж+П) и перегретого пара (ПП).

Если на i, lgp-диаграмме провести линию постоянного давления (p = const) — изобару, а на s, Т-диаграмме—линию постоянной температуры (T=const) — изотерму, то они пересекут пограничные кривые в точках А и В. В точке А хладагент находится в состоянии насыщенной жидкости, а в точке В — насыщенного пара.

Фазовый переход от жидкости к пару на диаграммах идет слева направо. При подводе теплоты (энтальпия и энтропия возрастают) переохлажденная жидкость, достигнув состояния насыщения в точке А, начинает кипеть. По мере дальнейшего подвода теплоты содержание жидкости в единице массы хладагента уменьшается, а содержание пара – увеличивается, достигая в точке В 100 %. Образуется насыщенный пар. Паросодер-жание х хладагента на левой пограничной кривой равно 0, а на правой—1. Состояние при х=1 называют также сухим насыщенным паром, чтобы подчеркнуть, что пар не содержит частиц жидкости в отличие от влажного пара, представляющего собой смесь пара и жидкости (П + Ж).

Фазовый переход от пара к жидкости на диаграммах идет справа налево. При отводе теплоты происходит процесс конденсации хладагента. Он начинается в точке В и заканчивается в точке A.

На i, lgр-диаграмме разность значений энтальпий i в точках А и В будет равна величине r в кДж/кг, которую, в зависимости от направления процесса (от А к В или от В к А), называют удельной (скрытой) теплотой парообразования или удельной теплотой конденсации.

На s, Т-диаграмме величине r будет соответствовать площадь (заштрихованная) под процессом А — В.

Параметры, соответствующие состоянию хладагента на левой пограничной кривой (х = 0), обозначают с одним штрихом, а на правой (х = 1) — с двумя.

В процессах кипения и конденсации давление и температура насыщения остаются неизменными, так как подводимая или отводимая теплота расходуется на изменение агрегатного состояния хладагента. При этом температура насыщения зависит от давления. При его увеличении она повышается, а при уменьшении — понижается.

Если после подвода определенного количества теплоты и достижения хладагентом состояния насыщенного пара в точке В продолжать подводить теплоту при постоянном давлении (p = const), то этот процесс В — С будет сопровождаться повышением температуры: ТС>ТВ. Насыщенный пар перейдет в точке С в состояние, называемое перегретым паром.

Аналогично, если после окончания процесса конденсации В — А продолжать отводить теплоту, то дальнейший процесс А — D будет сопровождаться понижением температуры. Насыщенная жидкость перейдет в точке D в состояние, называемое переохлажденной жидкостью.

На i, lgp-диаграмме изотермы (T = const) в зоне ПЖ идут почти вертикально вверх, параллельно изоэнтальпам—линиям постоянной удельной энтальпии (i=const), а в зоне ПП—резко вниз.

На s, T-диаграмме изотермы горизонтальны. Изобары (р=const) в зоне ПЖ идут резко вниз и почти совпадают с пограничной кривой (x = 0), в зоне ПП — поднимаются круто вверх. Изоэнтальпы (i =const) спускаются круто вниз.

Линии постоянной удельной энтропии (s = const) Ha s, T-диаграмме вертикальны, а на i, lgр-диаграмме располагаются примерно под углом 45° к горизонтали.

С небольшим подъемом от горизонтали идут на обеих диаграммах линии постоянного удельного объема (ν = const). Большим давлениям р соответствует меньший удельный объем ν.

Поскольку при работе парокомпрессионной холодильной машины в установившемся (стационарном) режиме давления кипения р0 и конденсации рк хладагента постоянны, количество подводимой или отводимой теплоты изображается на i, lgр-диаграмме в виде отрезка прямой линии и равно разности энтальпий в начале и конце процесса. В этом заключается достоинство i, lgp-диаграммы, которое обусловило ее широкое использование для расчета парокомпрессионных холодильных машин.

Контрольные вопросы:

- Каковы основные элементы холодильного контура?

- В чем заключается принцип работы холодильной машины

- Как представляется процесс работы холодильной машины в диаграммах?

Литература:

- Изучающим основы холодильной техники. Под общей редакцией А. Д. Акимовой. М., 1996. – 144 с.

Источник