Орнитиновый цикл в печени

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 декабря 2017; проверки требуют 5 правок.

Схематическое изображение цикла мочевины: 1-цитруллин, 2-аргининосукцинат, 3-аргинин, 4-орнитин, 5-карбамоилфосфат[en], 6-аспарагиновая кислота, 7-фумаровая кислота, 8-вода, 9-мочевина

ОТС-орнитинтранскарбомоилаза, ASS-аргининосукцинатсинтетаза, ASL-аргининосукцинатлиаза, ARG1-аргиназа

Цикл мочевины или орнитиновый цикл (цикл Кребса – Гензелейта) – последовательность биохимических реакций млекопитающих и некоторых рыб, в результате которой азотсодержащие продукты распада преобразуются в мочевину, которая в свою очередь выделяется почками. В большинстве случаев таким образом происходит превращение аммиака. У птиц и рептилий конечным продуктом выделения является не мочевина, а мочевая кислота. Земноводные и большинство рыб не преобразуют аммиак в другие соединения, поскольку вследствие постоянного контакта с водой происходит быстрый вывод аммиака из организма через жабры или поверхность кожи в результате осмоса. Впервые описан Хансом Кребсом в 1932 году.

Биологическое значение[править | править код]

Необходимость в данном цикле реакций возникает вследствие того, что высокие концентрации аммиака, образующиеся в больших количествах в результате деградации нуклеотидов, оказывают угнетающее воздействие на нейроны. Мочевина же, являясь нейтральным соединением с небольшими размерами и высокой растворяемостью в физиологических жидкостях, способна легко проникать через биологические мембраны, легко переносится кровью и выделяется с мочой.

Локализация[править | править код]

Реакции цикла мочевины локализованы исключительно в клетках печени и протекают частью в митохондриях, а частью в цитозоле, в результате чего возникает необходимость в переносчиках.

Ход протекания реакций[править | править код]

Реакции в митохондрии[править | править код]

- Непосредственно перед циклом происходит образование карбамоилфосфата из аммиака, воды и углекислого газа при участии фермента карбамоилфосфат-синтетазы (на схеме не показано). Данная реакция происходит с затратой энергии двух молекул АТФ и образованием двух молекул АДФ.

- При участии орнитин-карбомоил-трансферазы (орнитинтранскарбомоилазы) остаток карбамоилфосфата присоединяется к молекуле орнитина, что приводит к образованию молекулы цитруллина, которая переносится в цитозоль.

Реакции в цитоплазме[править | править код]

- В цитоплазме цитруллин с аспарагиновой кислотой при участии фермента аргининсукцинат-синтетазы образует совместно аргининосукцинат. В ходе данной реакции расходуется энергия превращения одной молекулы АТФ в АМФ (что эквивалентно превращению двух молекул АТФ в АДФ). Образовавшийся в ходе реакции пирофосфат гидролизируется для обеспечения необратимости процесса (на схеме не показано).

- Под действием фермента аргининосукцинат-лиазы аргининосукцинат распадается на фумарат и аргинин.

- Аргинин в свою очередь гидролизируется при участии аргиназы (аргининогидролазы) с образованием мочевины и орнитина, который сразу же переносится в митохондрию и цикл повторяется вновь.

Суммарное уравнение реакций[править | править код]

NH3 + CO2 + 3ATФ + аспарагиновая кислота + 2H2O → мочевина + фумарат + 2AДФ +2Фн+ АМФ + ФФн

Энергетический выход цикла составляет затрату четырёх макроэргических связей на одну молекулу мочевины, поскольку пирофосфат далее превращается до фосфата.

Следует заметить, что полученная в процессе реакции аргининосукциназы молекула фумарата снижает энергетическую стоимость цикла. Фумарат, реагируя с молекулой воды в цитозоле, дает малат. Малат же вступает в цикл Кребса и с помощью НАД окисляется. Продуктами этой реакции являются НАДH и оксалоацетат. НАДH вступает в дыхательную электронтранспортную цепь. Окисление НАДH дает примерно 2,5 молекул АТФ, следовательно, стоимость цикла мочевины после этих дополнительных реакций составляет 1,5 молекул АТФ.

Клиническое значение[править | править код]

Нарушения цикла мочевины, например, в силу мутаций генов, кодирующих участвующие в цикле ферменты, приводят к заболеваниям цикла мочевины. Большинство таких заболеваний приводят к гипераммониемии.

Иллюстрации[править | править код]

См. также[править | править код]

- Мочевина

Ссылки[править | править код]

- Цикл мочевины

Источник

Практически весь аммиак удаляется из организма:

- с мочой в виде мочевины, которая синтезируется в печени,

- в виде образующихся в эпителии канальцев почек солей иона аммония.

В клетки печени и почек аммиак попадает в составе глутамина и аспарагина, глутаминовой кислоты, аланина и в свободном виде. Кроме этого, при метаболизме он образуется в большом количестве и в самих гепатоцитах.

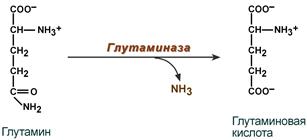

В клетке глутамин и аспарагин дезаминируются соответственно глутаминазой и аспарагиназой с образованием аммиака (точнее, иона аммония).

Реакция дезаминирования глутамина

Аланин вступает в реакцию трансаминирования. Образованный в результате реакции пируват идет в глюконеогенез или энергетический обмен. Параллельно образуется глутаминовая кислота.

В целом глутаминовая кислота в гепатоците может появляться тремя путями: 1) из крови, 2) при дезаминировании глутамина, 3) при трансаминировании α-кетоглутарата с аспартатом или аланином. Происхождение и дальнейшая ее судьба зависит от конкретных концентраций всех задействованных веществ. Обычно далее глутамат дезаминируется глутаматдегидрогеназой с образованием аммиака.

Синтез мочевины

В печени весь удаляемый аммиак используется для синтеза мочевины. Увеличение синтеза мочевины наблюдается при распаде тканевых белков и азотистых соединений (голодание, воспалительные процессы, сахарный диабет) или при избыточном белковом питании. У младенцев и детей синтез мочевины может быть снижен по двум причинам: незрелость печени и активный синтез белков и нуклеиновых кислот при росте организма. Определение концентрации мочевины в крови является ценным диагностическим показателем.

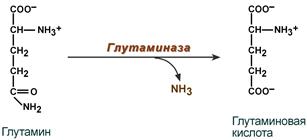

Реакции синтеза мочевины являются циклическим процессом и получили название орнитиновый цикл. Синтез мочевины начинается в митохондриях (первая и вторая реакции), оставшиеся три реакции идут в цитозоле. Для переноса цитруллина и орнитина через митохондриальную мембрану существуют специальные переносчики.

В образовании одной молекулы мочевины участвует 1 молекула NH4+, 1 молекула CO2, аминогруппа 1 молекулы аспарагиновой кислоты, затрачивается 4 макроэргических связи трех молекул АТФ.

Реакция синтеза карбамоилфосфата и орнитиновый цикл

Как побочный продукт орнитинового цикла образуется фумаровая кислота, переносимая обратно в митохондрии. Здесь в реакциях ЦТК из нее образуется оксалоацетат, который трансаминируется с глутаматом до аспартата, выходит в цитозоль и вновь реагирует с цитруллином.

В противоположность аммиаку мочевина является нетоксичным и нейтральным соединением. При хронической почечной недостаточности, когда продукты азотистого обмена не выводятся из организма, токсичное действие на организм оказывает совсем не мочевина, а совокупность более чем 200 других веществ.

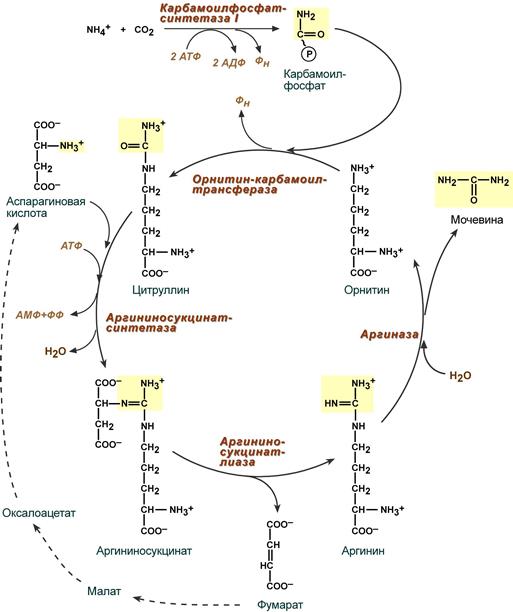

Синтез аммонийных солей

Непосредственный синтез аммонийных солей или аммониегенез происходит в просвете канальцев почек из секретируемых сюда аммиака и ионов водорода и фильтрующихся органических и неорганических анионов первичной мочи. Около 10% всего аммиака выводится почками в виде аммонийных солей.

Часть глутамина крови, не задержавшаяся в печени, достигает почек. В эпителиальных клетках почечных канальцев, в основном в дистальных канальцах, имеется фермент глутаминаза, гидролизующая амидную группу с образованием глутамата. Глутамат, в свою очередь, дезаминируется глутаматдегидрогеназой и полученный α-кетоглутарат сгорает в ЦТК. Также, особенно при голодании, α-кетоглутарат вовлекается в синтез глюкозы.

Параллельно в эпителии происходят процессы клеточного дыхания, сопровождающиеся образованием угольной кислоты, которая диссоциирует на ион Н+ и карбонат-ион НСО3−. Ионы водорода секретируются в первичную мочу, карбонат-ионы – в кровь.

Выделяемый аммиак

- либо диффундирует в просвет канальца, где соединяется с ионом Н+, образуя ионы аммония NH4+. Они связываются с неорганическими (фосфаты, хлориды, сульфаты) или с органическими анионами (уксусной, щавелевой, молочной кислот),

- либо связывается с ионом ионом Н+ в самой клетке, образуя ионы аммония NH4+, который секретируется в обмен на ионы Na+.

Реакции синтеза аммонийных солей

При сдвигах кислотно-основного равновесия происходит адаптивное изменение активности глутаминазы. При ацидозе (закислении крови) необходимость выведения ионов Н+ вызывает увеличение синтеза фермента и возрастание экскреции солей аммония. При алкалозе (защелачивании крови) активность глутаминазы снижается и ионы Н+ сберегаются в организме.

Источник

Основным механизмом обезвреживания аммиака в организме является биосинтез мочевины. Последняя выводится с мочой в качестве главного конечного продукта белкового, соответственно аминокислотного, обмена. На долю мочевины приходится до 80-85% от всего азота мочи. Основным и, возможно, единственным местом синтеза мочевины является печень. Впервые Г. Кребс и К. Гензеляйт в 1932 г. вывели уравнения реакций синтеза мочевины, которые представлены в виде цикла, получившего в литературе название орнитинового цикла мочевинообразования Кребса. Следует указать, что в биохимии это была первая циклическая система метаболизма, описание которой почти на 5 лет опеределило открытие Г. Кребсом другого метаболического процесса – цикла трикарбоновых кислот (см. ранее). Дальнейшие исследования в основном подтвердили циклический характер биосинтеза мочевины в печени. Благодаря исследованиям Г. Коена, С. Ратнер и сотр. были уточнены промежуточные этапы и ферментные системы, катализирующие образование мочевины.

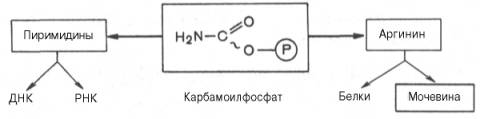

Таким образом, весь цикл мочевинообразования может быть представлен следующим образом. На первом этапе синтезируется макроэргическое соединение карбамоилфосфат – метаболически активная форма аммиака, используемая в качестве исходного продукта для синтеза пиримидиновых нуклеотидов (соответственно ДНК и РНК) и аргинина (соответственно белка и мочевины):

К настоящему времени открыты три разных пути синтеза карбамоил-фосфата de novo, катализируемые тремя разными ферментами. Первую необратимую реакцию катализирует регуляторный фермент – аммиакзави-симая карбамоилфосфатсинтетаза (КФ 6.3.4.16):

Реакция требует затраты двух молекул АТФ, открыта в митохондриях клеток печени и используется преимущественно для синтеза аргинина и мочевины. В этой реакции в качестве активного стимулирующего ал-лостерического эффектора действует N-ацетилглутамат.

Вторую, также необратимую, реакцию катализирует глутаминзависимая карбамоилфосфатсинтетаза (КФ 6.3.5.5):

Данная реакция открыта в цитозоле клеток животных и требует наличия ионов Mg2+. Следует указать, что благодаря включению гидролитической стадии она используется преимущественно для синтеза пиримидиновых нуклеотидов (см. далее). Фермент широко распространен в клетках животных.

Третью обратимую реакцию катализирует карбаматкиназа (КФ 2.7.2.2):

Реакция открыта у разных микроорганизмов и, возможно, используется скорее для ресинтеза АТФ, чем для синтеза карбамоилфосфата.

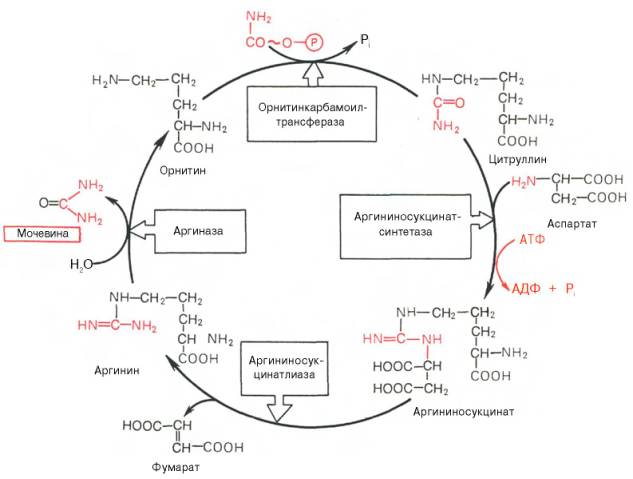

На втором этапе цикла мочевинообразования происходит конденсация карбамоилфосфата и орнитина с образованием цитруллина; реакцию катализирует орнитин-карбамоилтрансфераза (КФ 2.1.3.3).

На следующей стадии цитруллин превращается в аргинин в результате двух последовательно протекающих реакций. Первая из них, энергозави-симая,- это конденсация цитруллина и аспарагиновой кислоты с образованием аргининосукцината (эту реакцию катализирует аргининосукцинат-синтетаза). Аргининосукцинат распадается в следующей реакции на аргинин и фумарат при участии другого фермента – аргининосукцинатлиазы. На последнем этапе аргинин расщепляется на мочевину и орнитин под действием аргиназы.

Необходимо подчеркнуть, что аргиназа содержится в печени тех животных, которые экскретируют с мочой мочевину как основной и конечный продукт азотистого обмена. В печени птиц, например, аргиназа отсутствует, поскольку птицы вместо мочевины выделяют мочевую кислоту. Орни-тиновый цикл мочевинообразования с учетом новых данных представлен на рис. 12.5.

Суммарная реакция синтеза мочевины без учета всех промежуточных продуктов может быть представлена в следующем виде:

Данная реакция сопровождается снижением свободной энергии (ΔG0 = -40 кДж), поэтому процесс всегда протекает в направлении синтеза мочевины. Следует указать, что синтез мочевины энергетически дорого обходится организму. На синтез одной молекулы мочевины требуется

Рис. 12.5. Орнитиновый цикл синтеза мочевины в печени.

затрата четырех высокоэнергетических фосфатных групп: две молекулы АТФ расходуются на синтез карбамоилфосфата и одна – на образование аргининоянтарной кислоты, при этом АТФ расщепляется на АМФ и РРi, который при гидролизе также образует две молекулы Рi.

Из приведенной схемы процесса мочевинообразования нетрудно видеть, что один из атомов азота мочевины имеет своим источником свободный аммиак (через карбамоилфосфат); второй атом азота поступает из ас-партата. Аммиак образуется главным образом в процессе глутаматде-гидрогеназной реакции. В процессе пополнения запасов аспартата участвуют три сопряженные реакции: сначала фумарат под действием фумаразы присоединяет воду и превращается в малат, который окисляется при участии малатдегидрогеназы с образованием оксалоацетата; последний в реакции трансаминирования с глутаматом вновь образует аспартат.

Учитывая известные фактические данные о механизмах обезвреживания аммиака в организме, можно сделать следующее заключение. Часть аммиака используется на биосинтез аминокислот путем восстановительного аминирования α-кетокислот по механизму реакции трансаминирования. Аммиак связывается при биосинтезе глутамина и аспарагина. Некоторое количество аммиака выводится с мочой в виде аммонийных солей. В форме креатинина, который образуется из креатина и креатинфосфата, выделяется из организма значительная часть азота аминокислот. Наибольшее количество аммиака расходуется на синтез мочевины, которая выводится с мочой в качестве главного конечного продукта белкового обмена в организме человека и животных. Подсчитано, что в состоянии азотистого равновесия организм взрослого здорового человека потребляет и соответственно выделяет примерно 15 г азота в сутки; из экскретируемого с мочой количества азота на долю мочевины приходится около 85%, креатинина – около 5%, аммонийных солей – 3%, мочевой кислоты – 1% и на другие формы – около 6%.

В процессе эволюции живые организмы выработали различные типы азотистого обмена. Это аммониотелический тип, при котором главным конечным продуктом азотистого обмена является аммиак; он свойствен преимущественно рыбам. При уреотелическом типе обмена основным конечным продуктом обмена белков является мочевина; такой тип характерен для человека и животных. Урикотелический тип характерен для птиц и рептилий; главным конечным продуктом данного типа обмена является мочевая кислота.

Источник

Большая часть свободного аммиака, а также аминного азота в составе АК (в основном глутамин, аланин) поступают в печень, где из них синтезируется нетоксичное и хорошо растворимое в воде соединение – мочевина. Мочевина является основной формой выведения азота из организма человека.

Синтез мочевины происходит в цикле, который замыкается орнитином. Цикл открыли в 40-х годах XX века немецкие биохимики Г. Кребс и К. Гензелейт.

Мочевина (карбамид) – полный амид угольной кислоты – содержит 2 атома азота, один из аммиака, другой – из асп.

Реакции орнитинового цикла

Предварительно в митохондриях под действием карбамоилфосфатсинтетазы Iс затратой 2 АТФ аммиак связывается с СО2с образованием карбамоилфосфата:

(Карбамоилфосфатсинтетаза II локализована в цитозоле клеток всех тканей и участвует в синтезе пиримидиновых нуклеотидов).

1. В митохондриях орнитинкарбамоилтрансферазапереносит карбамоильную группу карбамоилфосфата на орнитин и образуется – цитруллин:

2. В цитозоле аргининосукцинатсинтетазас затратой 1 АТФ (двух макроэргических связей) связывает цитруллин с аспартатом и образует аргининосукцинат (аргининоянтарная кислота). Фермент нуждается в Mg2+. Аспартат – источник второго атома азота мочевины.

3. В цитозоле аргининосукцинатлиаза(аргининсукциназа) расщепляет аргининосукцинат на аргинин и фумарат (аминогруппа аспартата оказывается в аргинине).

4. В цитозоле аргиназагидролизует аргинин на орнитин и мочевину. У аргиназы кофакторы ионы Са2+или Мn2+, ингибиторы – высокие концентрации орнитина и лизина.

Образующийся орнитин взаимодействует с новой молекулой карбамоилфосфата, и цикл замыкается.

Регенерация аспартата из фумарата

Фумарат, образующийся в орнитиновом цикле, в цитозоле превращается в ЩУК, который переаминируется с аланином или глутаматом с образованием аспартата. Аланин поступает главным образом из мышц и клеток кишечника:

Малат может направиться в митохондрии и включиться в ЦТК.

Пируват, образующийся в этих реакциях из аланина, используется для глюконеогенеза.

Общее уравнение синтеза мочевины:

CO2+NH3+ асп + 3 АТФ + 2 Н2О → мочевина + фумарат + 2АДФ + АМФ + 2Фн + ФФн

Энергетический баланс орнитинового цикла

На синтез 1 мочевины расходуются 4 макроэргических связи 3 АТФ. Дополнительные затраты энергии связаны с трансмембранным переносом веществ и экскрецией мочевины. Энергозатраты при этом частично компенсируются:

при окислительном дезаминировании глутамата образуется 1 молекула НАДН2, которая обеспечивает синтез 3 АТФ;

в ЦТК, при превращении малата в ЩУК образуется еще 1 молекула НАДН2, которая также обеспечивает синтез 3 АТФ;

Орнитиновый цикл в печени выполняет 2 функции:

превращение азота АК в мочевину, которая экскретируется и предотвращает накопление токсичных продуктов, главным образом аммиака;

синтез аргинина и пополнение его фонда в организме.

Полный набор ферментов орнитинового цикла есть только в гепатоцитах. Отдельные же ферменты орнитинового цикла обнаруживаются в разных тканях. Вэнтероцитах, есть карбамоилфосфатсинтетаза I и орнитинкарбамоилтрансфераза, следовательно, может синтезироваться цитруллин. Впочкахесть аргининосукцинатсинтетаза и аргининосукцинатлиаза. Цитруллин, образовавшийся в энтероцитах, может поступать в почки и превращаться там в аргинин, который переносится в печень и гидролизуется аргиназой. Активность этих рассеянных по разным органам ферментов значительно ниже, чем в печени.

Выделение азота из организма

Азот выводиться из организма с мочой, калом, потом и с выдыхаемым воздухом в виде различных соединений. Основная масса азота выделяется из организма с мочой в виде мочевины (до 90%). В норме соотношение азотсодержащих веществ в моче составляет: мочевина 86%, креатинин 5%, аммиак 3%, мочевая кислота 1,5% и другие вещества 4,5%. Экскреция мочевины в норме составляет 25 г/сут, солей аммония 0,5 г/сут.

Соседние файлы в папке 6 модуль

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник