Мировой финансовый экономический кризис цикл

Экономика представляет собой взаимосвязанную, сбалансированную систему спроса и предложения на потребительские товары, факторы производства и денежные капиталы. Иногда этот баланс серьёзно нарушается — и возникает экономический кризис. Например, если спрос отстаёт от предложения или предложение опережает спрос, часть продукции остаётся непроданной, что ведёт к сокращению производства, росту безработицы и т. д.

У кризисов разные причины. Они бывают неэкономическими (войны, стихийные бедствия) и экономическими (ошибки в прогнозах предпринимателей, в экономической политике и др.). Кризисы могут иметь не только случайный, но и, например, сезонный характер, который можно предвидеть и нейтрализовать. Так, ещё в Древнем Китае, в IV веке до н. э., в трактате «Гуань-цзы» описывалась сезонная антикризисная политика. Осенью, после сбора урожая, предложение сельскохозяйственных продуктов увеличивается, цены на них падают, и от этого страдают производители. Весной, когда запасы продуктов сокращаются, они дорожают, а это плохо для покупателей. Чтобы нейтрализовать эти явления, авторы «Гуань-цзы» предложили осенью делать крупные государственные закупки зерна, что приведёт к росту спроса, уравновешивая его с возросшим предложением. Закупленное зерно нужно сохранить, а весной — выбросить на рынок, что снова уравняет спрос и сократившееся предложение.

Могут возникать структурные кризисы, являющиеся результатом диспропорций между отраслями или секторами экономики. Например, в нашей стране с начала 2000-х годов возникли диспропорции между добывающей промышленностью и другими отраслями народного хозяйства, что было связано с высокими ценами на нефть, газ и другие сырьевые товары. Проще было покупать на «нефтедоллары» продукты обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства за границей, а не производить их внутри страны. Поэтому собственное производство этих продуктов пришло в упадок. Затем цены на нефть и газ резко снизились, и потребовалось срочно возрождать отечественную обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. Примером межсекторального кризиса может быть диспропорция между финансовым и реальным секторами нашей экономики. До недавнего времени наши банки брали кредиты за рубежом под низкий процент, типичный для мирового финансового рынка, и выдавали в России кредиты под более высокий процент, не утруждая себя работой со вкладчиками для накопления собственных денежных резервов. Санкции, введённые в 2014—2015 годах, закрыли для отечественных банков доступ на международный финансовый рынок. Тогда и обнаружилось, что уровень развития нашей кредитной системы недостаточен для нормального обслуживания реального сектора экономики.

Наконец, существуют циклические кризисы, проявляющиеся в виде равномерного повторения подъёмов и спадов производства. Один цикл состоит из четырёх фаз: подъём, спад (рецессия, кризис), депрессия, оживление. Затем снова подъём, рецессия и т. д.

Подъём выражается в быстром росте производства, опирающемся на высокий уровень спроса, который стимулирует производителей к дальнейшему увеличению предложения. Однако постепенно, по мере исчерпания спроса на производимую продукцию, начинается замедление темпов роста производства, переходящее в его абсолютное сокращение. Эта фаза спада называется также рецессией или кризисом. У предпринимателей нарастают трудности со сбытом продукции, и они вынуждены снижать цены. Уменьшаются их доходы и прибыль, они сокращают производство и увольняют рабочих. Это, в свою очередь, сокращает платёжеспособный спрос и углубляет кризис. Часть производственных, торговых и кредитных фирм терпит крах. Так продолжается до тех пор, пока объем производства не сравняется со спросом. Фаза спада на этом заканчивается, и начинается фаза депрессии, когда экономика «лежит на дне», покрывая незначительный спрос незначительным предложением. И тогда начинает проявляться позитивное значение кризиса для экономики. Среди предпринимателей происходит своего рода «естественный отбор». Слабые и устаревшие фирмы разоряются, а оставшиеся производители, стремясь снизить свои издержки, обновляют технику, технологию и организацию производства. Снижение издержек даже в условиях низких цен увеличивает прибыль предпринимателей и даёт стимул к оживлению в экономике. На фазе оживления идёт преимущественно интенсивное развитие экономики, а на последующей фазе подъёма — экстенсивное. Таким образом, кризис в экономическом цикле выполняет две задачи — устраняет накопившиеся диспропорции и даёт стимул к следующему этапу развития.

Характерной особенностью таких кризисов является то, что они охватывают всё народное хозяйство и наблюдаются только в капиталистической экономике. Эта экономика представляет собой единую взаимосвязанную систему, в то время как предшествующий капитализму феодализм характеризовался малой связанностью регионов между собой, поэтому и кризисы в феодальной экономике были локальными. В отличие от социалистической экономики, экономика капитализма тесно связана рыночными отношениями отдельных хозяйствующих субъектов, и тенденция, направленная на подъём или спад, быстро распространяется на всё народное хозяйство. В социалистической же экономике пропорции в народном хозяйстве устанавливаются из единого центра. Такая централизованная система управления инертна из-за своего размера, поэтому диспропорции в экономике могут долго накапливаться, а кризис может быть такой силы, что способен уничтожить всю систему. В капиталистической экономике циклические кризисы, образно говоря, периодически «выпускают из котла пар», не давая ему разорваться.

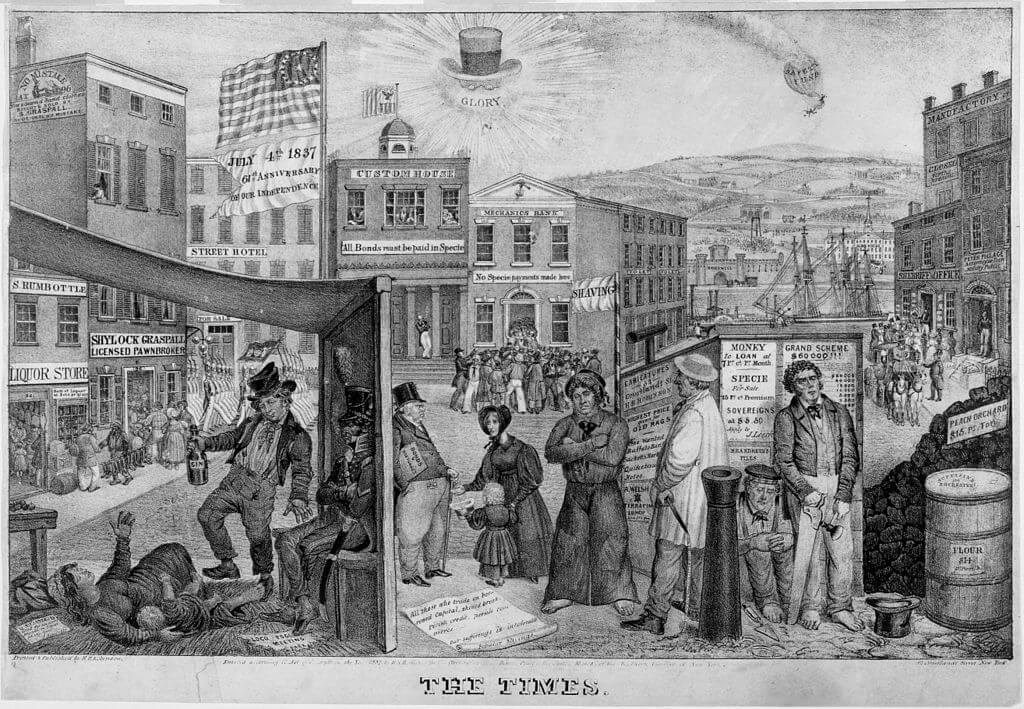

Первый циклический кризис произошёл в 1825 году в Англии, бывшей тогда лидером мирового капиталистического развития. Он охватил сразу всю экономику страны, а не отдельные её отрасли или регионы, как раньше. За ним последовали кризисы 1836 и 1847 годов, свидетельствуя о регулярной повторяемости таких периодов. Другие страны подключались к экономическому циклу по мере достижения необходимого уровня развития капитализма. Первым мировым экономическим кризисом считается кризис 1857 года, который сильно ударил по трём ведущим промышленным и торговым державам того времени — Англии, Франции и Германии (см. главу «Кризис 1857 года»). Заметный след в истории оставили также мировые кризисы, начавшиеся в 1873 и 1929 годах (см. главы «Долгая депрессия» и «Великая депрессия»).

В России первый циклический кризис произошёл в 1873 году, и затем экономика нашей страны участвовала в мировом экономическом цикле до 1917 года. В СССР циклических кризисов не было, но происходили кризисы структурные. После «перестройки» Россия снова присоединилась к мировому экономическому циклу, в рамках которого она прошла через кризисы 1998, 2008—2009 и 2015 годов (см. главы «Кризис 1998 года» и «Кризис 2008 года»).

В 1860 году вышла книга французского экономиста Клемана Жюгляра, в которой он впервые дал общую характеристику экономического цикла продолжительностью примерно 10 лет. В середине 1920-х годов были открыты ещё две подобных закономерности — большой цикл Кондратьева и малый цикл Китчина. Цикл Жюгляра стал, таким образом, средним. Большой цикл в три раза длительнее, а малый — вдвое короче среднего. При этом малый цикл слабо выражен, поэтому дальше мы будем говорить только о среднем и большом. Абсолютная продолжительность циклов постоянно сокращается: с конца XVIII века и до настоящего времени большой цикл сократился с 60 до 40 лет, а средний — с 11 до 6,5.

Помимо четырёх стадий, о которых говорилось выше (спад, депрессия, оживление и подъём), цикл можно поделить на «положительную» и «отрицательную» фазы, находящиеся выше или ниже линии экономического равновесия. Кризисы среднего цикла почти незаметны, если они приходятся на положительную фазу большого цикла, — и наоборот, наиболее заметны в его отрицательной фазе. В настоящее время мировая экономика находится в рамках пятого большого цикла (1985—2025 годы). В положительной его фазе (1985—2005) кризисы среднего цикла не были заметны, а всеобщее внимание привлекли лишь в фазе отрицательного состояния экономики (2005—2025). Это кризисы 2008—2009 и 2015 годов. Следующий кризис должен произойти в 2021—2022 годах.

Поскольку циклические кризисы уже хорошо изучены, правительства разных стран часто проводят эффективную антикризисную экономическую политику. Первый опыт такой политики пришёлся на 20—30-е годы XX века. В США кризис 1929—1932 годов отличался необычной глубиной и продолжительностью. Последовавший затем период до второй мировой войны (1933—1938) был назван Великой депрессией. В это время здесь осуществлялась программа, получившая название «Новый курс». Среди антикризисных мер, которые должны были увеличить совокупный спрос (а следовательно, производство и занятость), нужно отметить заказы государства на строительство инфраструктурных объектов и лесопосадки, предоставление предпринимателям временных льгот, выплаты фермерам компенсаций за сокращение производства, выплаты пособий безработным и т. п.

После Второй мировой войны принимались меры не только против спадов, но и против подъёмов в экономике, которые трактовались как «перегревы конъюнктуры». Считалось, что чем выше экономический подъём, тем глубже будет затем кризис. Соответственно, антициклическая деятельность сводилась к смене политики «дорогих» и «дешёвых» денег: в фазе подъёма происходило увеличение налогов, удорожание кредитов и сокращение государственных заказов, а в фазе спада — сокращение налогов, удешевление кредитов и увеличение госзаказов. Нужно, однако, подчеркнуть, что экономическая политика может смягчить, но не ликвидировать кризисы, тем более что они нужны для балансировки и развития экономики.

Циклические экономические кризисы первой половины XIX века обычно назывались торговыми, затем, во второй половине столетия, — промышленными, а в настоящее время именуются финансовыми. Такие названия связаны с их основными видимыми проявлениями: в XIX веке, на заре индустриализации, главным проявлением кризиса был спад торговой активности. Затем, когда основой экономики уже была промышленность, главным признаком кризиса стало сокращение промышленного производства. Сейчас наступление кризиса становится заметно в первую очередь на финансовом рынке.

Как должен вести себя потребитель, зная примерный срок наступления очередного спада? Одна из современных теорий, с помощью которой экономисты пытаются объяснить поведение потребителей на разных этапах экономического цикла, называется гипотезой постоянного дохода. Доходы человека меняются во времени, но он стремится привести своё потребление к какому-то среднему уровню. Поэтому в периоды экономического бума рационально действующий потребитель будет накапливать доходы, которые он получает в этот период сверх обычного уровня, а в периоды спада и снижения уровня доходов — тратить эти сбережения и даже прибегать к займам. Авторы «Гуань-цзы» выразили эту идею примерно так: для смягчения последствий кризиса стоит накапливать сбережения и другие формы богатства в хорошие, «сытные», времена, а тратить их во времена кризисов.

Выводы (исторический и финансовый)

Экономические кризис всегда заканчивается подъёмом, но за ростом неминуемо наступает спад

В периоды подъёма рационально действующий потребитель будет накапливать доходы, которые он получает в этот период сверх обычного уровня

Источник

Ïîíÿòèå ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà.

Ïîíÿòèå ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ êîëåáàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè, òî åñòü ÷åðåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà è ïîäúåìà. Ýòè ñæàòèÿ è ðàñøèðåíèÿ ýêîíîìèêè èìåþò ïåðèîäè÷åñêèé, íî íå ðåãóëÿðíûé õàðàêòåð, òî åñòü ñòðîãîé öèêëè÷íîñòè â íèõ íåò.

Ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñóùåñòâóåò ÷åòûðå âèäà ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ:

- êðàòêîñðî÷íûå (öèêëû Êèò÷èíà) – 2-3 ãîäà;

- ñðåäíåñðî÷íûå (öèêëû Æþãëÿðà) – 6-13 ëåò;

- öèêëû Êóçíåöà (ðèòìû Êóçíåöà) – 15-20 ëåò;

- öèêëû Êîíäðàòüåâà – 50-60 ëåò.

Ôàçû ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà.

Êàæäûé âèä öèêëîâ (îñîáåííî ñðåäíåñðî÷íûå öèêëû Æþãëÿðà) èìååò ÷åòûðå àêòèâíûõ ôàçû öèêëà:

- Ïîäúåì (èëè îæèâëåíèå) – ðîñò ïðîèçâîäñòâà è çàíÿòîñòè, òåìï èíôëÿöèè – íåâûñîêèé, âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

- Ïèê (èëè âåðøèíà) – âûñøàÿ ñòàäèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà. Áåçðàáîòèöà áëèæå âñåãî ê óðîâíþ ïîëíîé çàíÿòîñòè, ìàêñèìàëüíî çàäåéñòâîâàíû âñå ðåñóðñû (ìàòåðèàëüíûå è òðóäîâûå). Èíôëÿöèÿ ìîæåò óñèëèòüñÿ, à íàñûùåíèå ðûíêîâ óñèëèâàåò êîíêóðåíöèþ.

- Ñïàä (èëè ðåöåññèÿ) – ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâà, èíâåñòèöèîííîé è äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ðîñò áåçðàáîòèöû. Äëèòñÿ îò 3õ ìåñÿöåâ è áîëüøå.

- Äíî (èëè äåïðåññèÿ) – íèçøàÿ òî÷êà ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà è çàíÿòîñòè. Îáû÷íî ýòî ôàçà íå ìîæåò áûòü ïðîäîëæèòåëüíîé, õîòÿ áûâàþò è èñêëþ÷åíèÿ (äåñÿòèëåòíÿÿ Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ â ÑØÀ).

Ïðè÷èíû ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ ýêîíîìèñòû îáû÷íî ñâÿçûâàþò ñ ðåàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêîé â ñòðàíå. Òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè÷èíà ñïàäîâ è ïîäúåìîâ ýêîíîìèêè èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí ñâÿçàíà ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé, èçìåíåíèåì öåí íà ðåñóðñû è ïðî÷èå ðåàëüíûå ôàêòîðû.  àãðàðíûõ ñòðàíàõ ïðè÷èíîé ñïàäà-ïîäúåìà ñòàíîâèòñÿ óðîæàé èëè íåóðîæàé, êîðî÷å ãîâîðÿ, òîæå ðåàëüíûå ôàêòîðû. Åùå îäèí âèä ðåàëüíûõ ôàêòîðîâ – ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà (ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, âîéíà, ðåâîëþöèÿ è ò.ä.).

Ðåöåññèÿ – ñàìàÿ «òîíêàÿ» ôàçà ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ, ïîòîìó ÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ íåãàòèâíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îíà ìîæåò ïåðåéòè íå â äåïðåññèþ, à â êðèçèñ. Õîòÿ, âîçìîæíî, ôàçà äåïðåññèè è ïîíÿòèå ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà íå ñîâñåì êîððåêòíî îòîáðàæåíû â òåîðèè ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ.

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ.

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ – ýòî ïàäåíèå ïðîèçâîäñòâà â çíà÷èòåëüíûõ ìàñøòàáàõ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ íàðóøåíèåì áàëàíñà ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè.

Ýêîíîìèêà – íàóêà íå òî÷íàÿ (êàê ìàòåìàòèêà), íî è íå ãóìàíèòàðíàÿ (êàê ôèëîñîôèÿ ñ åå ìíîæåñòâåííûìè òåîðèÿìè è ãèïîòåçàìè). Îïðåäåëåíèå ðàçíûõ òåðìèíîâ ó ðàçíûõ àâòîðîâ â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ìîæåò ðàçëè÷àòüñÿ. Èíîãäà äàæå â ðàìêàõ îäíîé øêîëû (ó÷åáíèêà, ñòàòüè). Îäèí è òîò æå òåðìèí ìîæåò èìåòü îòëè÷àþùèåñÿ îïðåäåëåíèÿ, èëè ðàçíûå òåðìèíû ìîãóò èìåòü ñõîæåå îïðåäåëåíèå. Ýòî ìîæåò ââåñòè â çàáëóæäåíèå òîãî, êòî èçó÷àåò ìàòåðèàë, ïîòîìó åäèíñòâåííûé âûõîä â òàêîé ñèòóàöèè – ñîáñòâåííîå ïåðåîñìûñëåíèå èñõîäíîãî ìàòåðèàëà. Ïîíÿòèå ôàçû ðåöåññèè, äåïðåññèè è ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà â ðàçíûå âðåìåíà ðàññìàòðèâàëèñü ïî-ðàçíîìó. Ýòîé ïðîáëåìîé êëàññèôèêàöèè è îïðåäåëåíèÿ çàèíòåðåñîâàëñÿ ýêîíîìèñò Ìþððåé Ðîòáàðä. Êîãäà-òî, êîãäà îïðåäåëåíèé òàêèõ åùå íå áûëî, ðåçêèå ïàäåíèÿ ýêîíîìèêè íàçûâàëè ïðîñòî ïàíèêîé. Çàòÿæíîé ïåðèîä ïàíèêè ñòàëè íàçûâàòü äåïðåññèåé (åñòåñòâåííî, ïîìíèì èñòî÷íèê – äåïðåññèþ 1929-1939 ãîäîâ â ÑØÀ). Ïîòîì òåðìèí äåïðåññèÿ ñòàë âûçûâàòü ó ëþäåé (ïðîñòèòå çà êàëàìáóð) ïàíèêó. È â 57-58 ãîäàõ, âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî êðèçèñà, «ìû ïîáåäèëè äåïðåññèþ» è èìåëè óæå äåëî ñ ðåöåññèåé. Ïîíÿòèå ðåöåññèè ýêîíîìèñòàì òîæå íå ïîíðàâèëîñü, èì ñòàëè íàçûâàòü áåçîáèäíóþ ôàçó ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà; à ëþäè ïîñëå 58-ãî ãîäà ïåðåæèëè íåñêîëüêî «ñïàäîâ», çàòî íè îäíîé ðåöåññèè. Ïîçæå ñïàä òîæå áûë çàìåíåí áîëåå òîëåðàíòíûìè «çàìåäëåíèÿìè» ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, «îòêëîíåíèÿìè» ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Íàäåþñü, ìîÿ èðîíèÿ ïîíÿòíà, êàê è òî, ÷òî âñå ýòî âðåìÿ ëþäè ñòàëêèâàëèñü ñ îäíèì è òåì æå ÿâëåíèåì – êðèçèñîì. Êàê äâîðíèêà íè íàçîâè, õîòü îïåðàòîðîì ìåòëû, ÷èùå îò ýòîãî íå ñòàíåò. ×óòü ïîçæå âåðíåìñÿ ê ýòîé ïðîáëåìàòèêå.

Îñíîâíûå ïðèçíàêè êðèçèñà ýêîíîìèêè:

- óùåðá â ðåçóëüòàòå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;

- ïðåæíÿÿ ìîäåëü äåÿòåëüíîñòè áîëåå íå ýôôåêòèâíà;

- ðåøåíèå òðåáóåòñÿ ïðèíÿòü íåìåäëåííî, èíà÷å ïîñëåäñòâèÿ áóäóò êàòàñòðîôè÷åñêèìè;

- ïîÿâëÿåòñÿ øàíñ íîâîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ (èíîãäà – ïðèçðà÷íûé).

Ðàçíîâèäíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà – ôèíàíñîâûé êðèçèñ (ðîñò ôèêòèâíîãî êàïèòàëà îïåðåæàåò ðîñò ðåàëüíîãî, ïàäåíèå êóðñîâ ôèíàëüíûõ àêòèâîâ) è ýíåðãåòè÷åñêèé êðèçèñ (îãðàíè÷åííîñòü ðåñóðñîâ, ïîâûøåíèå öåí íà ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû, ïðîáëåìû ñ äîáû÷åé èñêîïàåìûõ è ðàçðàáîòêîé íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé).

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ ìîæåò èìåòü è ïîëîæèòåëüíûå àñïåêòû, ïîòîìó ÷òî â òåîðèè îí ìîæåò îáíîâèòü ñóùåñòâóþùóþ ïîëèòè÷åñêóþ èëè èäåîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â îáùåñòâå ê ëó÷øåìó (à ìîæåò è ê õóäøåìó, – ìû çíàåì íåñêîëüêî òàêèõ ïðèìåðîâ).

Âåðíåìñÿ ê ïðîáëåìàòèêå òåðìèíîâ «êðèçèñ» è «äåïðåññèÿ». Èñõîäÿ èç âûøåïåðå÷èñëåííîãî áëàãîðàçóìíåå âñåãî íàçûâàòü ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ – ñàìûì õóäøèì âàðèàíòîì ôàçû äíà (äåïðåññèè) â ýêîíîìè÷åñêîì öèêëå. Ïðîùå ãîâîðÿ, êðèçèñ – òà æå ôàçà öèêëà, ÷òî è äåïðåññèÿ, òîëüêî áîëåå çàòÿæíàÿ è ñ õóäøèìè ýêîíîìè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè. Áîëåå òîãî: ïðè òàêîì ðàññìîòðåíèè êðèçèñ íàõîäèò ñâîå ìåñòî â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, êàê ÿâëåíèå íå ñïîíòàííîå, à çàêîíîìåðíîå, çàâèñÿùåå îò ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà â ïåðèîä ðåöåññèè. Òàêîå îïðåäåëåíèå êðèçèñà èñêëþ÷àåò åãî êàê ñòèõèéíîå ÿâëåíèå. È ýòî âåðíî, ïîòîìó ÷òî êðèçèñ âñåãäà ìîæíî è íóæíî ïðåäóãàäàòü è ïðåäóïðåäèòü.

Источник

На протяжении почти двухвекового периода становления и развития мирового индустриального общества в экономике многих стран происходили кризисы, во время которых наблюдался нарастающий спад производства, скопление нереализованных товаров на рынке, падение цен, крушение системы взаимных расчетов, крах банковских систем, разорение промышленных и торговых фирм, резкий скачок безработицы.

В специальной литературе экономический кризис характеризуется как нарушение равновесия между спросом и предложением на товары и услуги.

Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. Вначале они проявлялись как кризисы недопроизводства сельскохозяйственной продукции, с середины XIX века – как нарушение равновесия между промышленным производством и платёжеспособным спросом.

Экономические кризисы до XX века ограничивались пределами одной, двух или трех стран, затем стали приобретать международный характер. Несмотря на то, что в последние десятилетия мировым сообществом созданы механизмы по предотвращению мировых кризисов (укрепление государственного регулирования хозяйственных процессов, создание международных финансовых организаций, проведение мониторинга и др), как свидетельствует история мировых экономических катаклизмов, ни точно предсказать, ни тем более избежать их не возможно. В Евразии и Америке на протяжении почти двух веков экономические кризисы случались около 20 раз.

Первый мировой экономический кризис, который нанес удар народному хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии, Англии и Франции произошел в 1857 году. Кризис начался в США. Причиной послужили массовые банкротства железнодорожных компаний и обвал рынка акций. Коллапс на фондовом рынке спровоцировал кризис американской банковской системы. В том же году кризис перекинулся на Англию, а затем на всю Европу. Волна биржевых волнений прокатилась даже по Латинской Америке. В период кризиса производство чугуна в США сократилось на 20%, потребление хлопка на 27%. В Великобритании больше всего пострадало судостроение, где объём производства упал на 26%. В Германии на 25% сократилось потребление чугуна; во Франции ‑ на 13% выплавка чугуна и на столько же потребление хлопка; в России выплавка чугуна упала на 17%, выпуск хлопчатобумажных тканей – на 14%.

Очередной мировой экономический кризис начался в 1873 году с Австрии и Германии. Кризис 1873 года рассматривается как крупный международный финансовый кризис. Предпосылкой для кризиса был кредитный подъем в Латинской Америке, подпитываемый из Англии, и спекулятивный подъем на рынке недвижимости в Германии и Австрии. Австро-германский подъем закончился крахом фондового рынка в Вене в мае. Фондовые рынки в Цюрихе и Амстердаме также обвалились. В США банковская паника началась после сильного падения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и банкротства главного финансиста и президента Объединенной Тихоокеанской железной дороги Джей Кука. Из Германии в Америку кризис перекинулся из-за отказа германских банков пролонгировать кредиты. Так как американская и европейская экономика впали в фазу рецессии (спад производства), экспорт стран Латинской Америки резко сократился, что привело к падению доходов государственных бюджетов. Это был самый продолжительный в истории капитализма кризис: он завершился в 1878 году.

В 1914 году произошел международный финансовый кризис, вызванный началом Первой мировой войны. Причина ‑ тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования военных действий. Этот кризис, в отличие от других, не распространялся из центра на периферию, а начался практически одновременно в нескольких странах после того, как воюющие стороны стали ликвидировать иностранные активы. Это привело к краху на всех рынках, как товарных, так и денежных. Банковская паника в США, Великобритании и некоторых других странах была смягчена своевременными интервенциями центральных банков.

Следующий мировой экономический кризис, связанный с послевоенной дефляцией (повышение покупательной способности национальной валюты) и рецессией (спад производства), произошел 1920-1922 годах. Явление было связано с банковскими и валютными кризисами в Дании, Италии, Финляндии, Голландии, Норвегии, США и Великобритании.

1929-1933 годы – время Великой депрессии

24 октября 1929 года (Черный Четверг) на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое снижение акций, ознаменовавшее начало крупнейшего в истории мирового экономического кризиса. Стоимость ценных бумаг упала на 60‑70%, резко снизилась деловая активность, был отменен золотой стандарт для основных мировых валют. После Первой мировой войны экономика США развивалась динамично, миллионы держателей акций увеличивали свои капиталы, быстрыми темпами рос потребительский спрос. И все в одночасье рухнуло. Самые солидные акции: Американской компании телефонов и телеграфа, Всеобщей электрической компании и Всеобщей компании двигателей – потеряли в течение недели до двухсот пунктов. К концу месяца держатели акций лишились свыше 15 млрд. долларов. К концу 1929 года падение курсов ценных бумаг достигло фантастической суммы в 40 млрд. долларов. Закрывались фирмы и заводы, лопались банки, миллионы безработных бродили в поисках работы. Кризис бушевал до 1933 года, а его последствия ощущались до конца 30-х годов.

Промышленное производство во время этого кризиса сократилось в США на 46%, в Великобритании на 24%, в Германии на 41%, во Франции на 32%. Курсы акций промышленных компаний упали в США на 87%, в Великобритании на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 60%. Колоссальных размеров достигла безработица. По официальным данным, в 1933 году в 32 развитых странах насчитывалось 30 млн. безработных, в том числе в США 14 млн.

Первый послевоенный мировой экономический кризис начался в конце 1957 года и продолжался до середины 1958 года. Он охватил США, Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и некоторые другие капиталистические страны. Производство промышленной продукции в развитых капиталистических странах снизилось на 4%. Армия безработных достигла почти 10 млн. человек.

Экономические кризис, начавшийся в США в конце 1973 года по широте охвата стран, продолжительности, глубине и разрушительной силе значительно превзошёл мировой экономический кризис 1957-1958 годов и по ряду характеристик приблизился к кризису 1929-1933 годов. За период кризиса в США промышленное производство сократилось на 13%, в Японии на 20%, в ФРГ на 22%, в Великобритании на 10%, во Франции на 13%, в Италии на 14%. Курсы акций только за год – с декабря 1973 по декабрь 1974 – упали в США на 33%, в Японии на 17%, в ФРГ на 10%, в Великобритании на 56%, во Франции на 33%, в Италии на 28%. Число банкротств в 1974 году по сравнению с 1973 годом выросло в США на 6%, в Японии на 42%, в ФРГ на 40%, в Великобритании на 47%, во Франции на 27%. К середине 1975 года число полностью безработных в развитых капиталистических странах достигло 15 млн. человек. Кроме того, более 10 млн. были переведены на неполную рабочую неделю или временно уволены с предприятий. Повсеместно произошло падение реальных доходов трудящихся.

В 1973 году произошел также первый энергетический кризис, который начался с подачи стран – членов ОПЕК, снизивших объемы добычи нефти. Таким образом добытчики черного золота пытались поднять стоимость нефти на мировом рынке. 16 октября 1973 года цена барреля нефти поднялась на 67% – с $3 до $5. В 1974 году стоимость нефти достигла $12.

Черный понедельник 1987 года. 19 октября 1987 года американский фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6%. Вслед за американским рынком рухнули рынки Австралии, Канады, Гонконга. Возможная причина кризиса: отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации нескольких крупных компаний.

В 1994‑1995 годах произошел Мексиканский кризис

В конце 1980-х годов мексиканское правительство проводило политику привлечения инвестиций в страну. В частности, чиновники открыли фондовую биржу, вывели на площадку большинство мексиканских госкомпаний. В 1989‑1994 годах в Мексику хлынул поток иностранного капитала. Первое проявление кризиса ‑ бегство капитала из Мексики: иностранцы стали опасаться экономического кризиса в стране. В 1995 году из страны было уведено $10 млрд. Начался кризис банковской системы.

В 1997 году ‑ Азиатский кризис

Самое масштабное падение азиатского фондового рынка со времен Второй мировой войны. Кризис – следствие ухода иностранных инвесторов из стран Юго-Восточной Азии. Причина – девальвация национальных валют региона и высокий уровень дефицита платежного баланса стран ЮВА. По подсчетам экономистов, азиатский кризис снизил мировой ВВП на $2 трлн.

В 1998 году ‑ Российский кризис

Один из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Причины дефолта: огромный государственный долг России, низкие мировые цены на сырье (Россия ‑ крупный поставщик нефти и газа на мировой рынок) и пирамида государственных краткосрочных облигаций, по которым правительство РФ не смогло расплатиться в срок. Курс рубля по отношению к доллару в августе 1998 года ‑ январе 1999 года упал в 3 раза ‑ c 6 руб. за доллар до 21 руб. за доллар.

Начало очередного мощного экономического кризиса специалисты прогнозировали к 2007‑2008 годам. В Америке предсказывалось разорение нефтяных рынков, в Евразии ‑ полное поражение доллара.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Источник