Малярийный плазмодий цикл развития профилактика диагностика

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Малярийный плазмодий вызывает у человека такое опасное протозойное заболевание, притом хроническое и протекающее с рецидивами, как малярия, от которого, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире каждый год уходит из жизни почти 2 млн. человек.

И сегодня в списке инфекционных заболеваний со смертельным исходом на первом месте стоит не СПИД, а малярия.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

Строение малярийного плазмодия

Единственный путь, которым малярийный плазмодий проникает в организм человека, это укус комара. И из более трех тысяч существующих в природе видов этих двукрылых насекомых данный паразит переносится только малярийным комаром рода анофелес (Anopheles superpictus). Причем, этот комар обязательно должен быть самкой, так как именно ей нужна кровь как источник белков для выведения яиц.

В момент укуса комар впрыскивает в кожу человека слюну (чтобы кровь не свертывалась), и вместе со слюной в кожу попадают спорозоиты малярийного плазмодия. Спорозоит – репродуктивная форма только одной стадии жизненного цикла этого протиста. Строение малярийного плазмодия на стадии спорозоитов имеет вид продолговатых и слегка изогнутых клеток размером не более 15 мкм.

Основной хозяин малярийного плазмодия – комар анофелес, поскольку в его организме плазмодий занимается спорогонией (половым размножением). А человек – промежуточный хозяин малярийного плазмодия, так как организм Homo sapiens он использует для агамогенеза, то есть бесполого размножения. Биологи выяснили, что у одноклеточных рода Plasmodium бесполое размножение имеет особую форму шизогонии, когда первоначальная клетка делится не на две дочерние, а сразу на множество. Таким образом размножение малярийного плазмодия адаптировано к способу его распространения – от одного хозяина к другому.

Цикл развития малярийного плазмодия

Малярийный плазмодий относится к простейшим микроорганизмам царства Протиста (Protista), класса Споровиков (Sporozoa), отряда гемоспоридий (Haemosporidia), рода Plasmodium.

Виды малярийных плазмодиев Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum и Plasmodium ovale опасны для человека, так как являются причиной возникновения малярии. Вид малярийных плазмодиев Plasmodium ovale – более редкий, и подхватить его можно только в африканских или азиатских тропиках.

Цикл развития малярийного плазмодия: от комара – к человеку

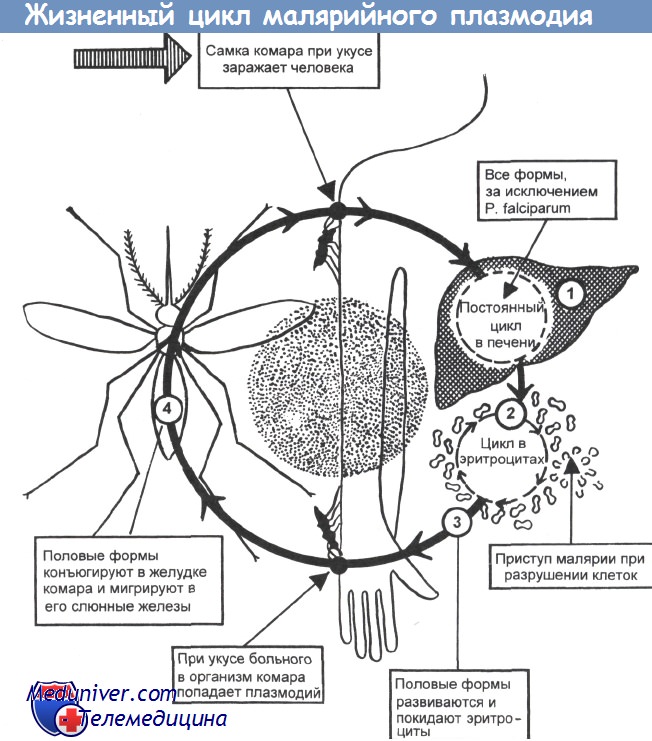

Цикл развития малярийного плазмодия разбит на две практические равные части, каждая из которых проходит в организме либо комара, либо человека. Начнем с того момента, когда спорозоиты малярийного плазмодия проникают в организм человека.

Попадая в кровь, спорозоит очень быстро оказываются в ткани печени и уже здесь начинают бесполое размножение (шизогонию), превращаясь в мерозоиты. Эти голодные молодые плазмодии проникают в красные кровяные тельца (эритроциты) и, поглощая гемоглобин, продолжают так же бесполым способом усиленно размножаться. На этой стадии строение малярийного плазмодия представляет собой клетки размером не более 2 мкм с протоплазмой и ядром, их форма – округлая или овальная (похожая на амебу).

Затем мерозоиты, разрушая эритроциты, выходят из них и принимают форму колец, а в их протоплазме образуются полости – пищеварительные вакуоли, которые накапливают питательные вещества и выводят продукты жизнедеятельности: так токсины плазмодия попадают в кровоток человека.

На этой стадии развитие малярийного плазмодия происходит «по графику» – через каждые 48 часов, и как раз с такой же периодичностью у человека, зараженного малярией, начинаются приступы лихорадки с ознобом и очень высокой температурой.

Эритроцитарная шизогония циклично повторяется и продолжается до тех пор, пока количество мерозоитов не достигнет нужного уровня. И тогда цикл развития малярийного плазмодия вступает в следующую стадию, и образуются половые клетки гаметоциты.

Цикл развития малярийного плазмодия: от человека – к комару

Чтобы началось половое размножение малярийного плазмодия (спорогония), ему необходимо сменить хозяина и попасть в желудок комара анофелеса. К этому времени гаметоциты готовы к разделению на микрогаметоциты и макрогаметоциты.

И как только комар кусает человека, больного малярией, с высосанной кровью гаметоциты «переселяются» к своему основному хозяину. Здесь микрогаметоциты превращаются в мужские репродуктивные клетки плазмодия, а макрогаметоциты – в женские. Каждый вид этих репродуктивных клеток имеет одинарный (гаплоидный) хромосомный набор. Что происходит дальше, догадаться несложно, и в результате слияния гамет противоположного пола получаются диплоидные клетки с полным набором хромосом – зиготы малярийного плазмодия, имеющие удлиненную форму.

Зиготы малярийного плазмодия весьма подвижные и, не мешкая, встревают между клетками мышечной стенки желудка насекомого, закрепляются там и образуют спороцисты – круглые клетки-инкубаторы, покрытые оболочкой (созданной, между прочим, из тканей комара). Этот цикл развития малярийного плазмодия в организме комара – один из последних. В ходе роста спороцист, под их оболочкой продолжается клеточный митоз, и в каждой образуются сотни спорозоитов (строение которых было описано выше).

Настает момент, когда оболочка разрывается, и все эти спорозоиты оказываются просто внутри тела насекомого. Им остается пробраться ближе к «выходу», и подвижные спорозоиты с этой задачей хорошо справляются, проникая в нужное место – в слюнные железы комара анофелеса.

Кровь на малярийный плазмодий

Кровь на малярийный плазмодий берут из пальца на руке обычным способом, а затем делают на стерильном предметном стекле мазок крови, который изучают под микроскопом.

Поскольку виды малярийных плазмодиев несколько различаются друг от друга по своему строению, то каждый вид имеет четкие диагностические признаки.

К таким признакам специалисты относят и строение малярийного плазмодия, и характер изменения пораженных эритроцитов. Как правило, такие красные кровяные тельца увеличены, некоторые меняют свою форму и цвет и т.д.

[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20]

Профилактика малярийных плазмодиев

До сегодняшнего дня никому не удалось создать вакцину против малярии, поэтому так важна профилактика малярийных плазмодиев.

В эндемичных для малярии районах земного шара профилактика малярийных плазмодиев, в первую очередь, она направлена на уничтожение комаров Anopheles с помощью инсектицидов.

Для индивидуальной защиты от укусов малярийных комаров применяют различные репелленты (жидкие, в виде кремов и аэрозолей), надевают закрытую одежду и противокомариные сетки, которые также опрыскивают репеллентами.

Есть специальные фармацевтические препараты для профилактики малярийных плазмодиев. Отправляясь в места, где распространена малярия и существует вероятность ее подцепить, эти средства необходимо принимать заранее.

Например, противомалярийное средство Делагил (Хлорохин, Резохин) в таблетках принимают по 0,5 г дважды в течение неделю, а потом – по 0,5 г один раз в неделю. Действие препарата базируется на способности его активного вещества – производного 4-аминохинолина – тормозит синтез нуклеиновых кислот и тем самым уничтожать клетки малярийного плазмодия. Данное средство противопоказано при нарушениях работы почек и печени, тяжелой сердечной недостаточности, снижении кроветворной функции костного мозга. Его также нельзя принимать беременным и детям дошкольного возраста. Медики отмечают, что, покинув малярийно опасную местность, препарат нужно продолжать принимать еще как минимум месяц.

Как знать, что бы еще завоевал Александр Македонский и что бы сделал для Англии Оливер Кромвель, если бы их не укусил малярийный комар, и малярийный плазмодий не вызвал бы смертельную болезнь.

Источник

Малярийные

плазмодии относятся к классу Plasmo-dium и

являются возбудителями малярии. В

организме человека паразитируют

следующие виды плазмодиев: P. vivax –

возбудитель трехдневной малярии, P.

malariae – возбудитель четырехдневной

малярии, P. falciparum – возбудитель тропической

малярии, P. ovale – возбудитель овалемалярии.

Жизненный

цикл типичен для споровиков и состоит

из бесполого размножения (шизогонии),

полового процесса и спорогонии.

Малярия –

типичное антропонозное трансмиссивное

заболевание. Переносчики – комары рода

Anopheles (они же и окончательные хозяева).

Промежуточный хозяин – только человек.

Заражение

человека происходит при укусе комара,

в слюне которого содержатся плазмодии

на стадии спорозоита. Они проникают в

кровь, с током которой оказываются в

ткани печени, где происходит тканевая

шизогония. Она соответствует инкубационному

периоду болезни. Клетки печени при этом

разрушаются, и в кровь попадают паразиты

на стадии мерозоита. Они внедряются в

эритроциты, в которых протекает

эритро-цитарная шизогония. Паразит

поглощает гемоглобин клеток крови,

растет и размножается шизогонией. При

этом каждый плазмодий дает от 8 до 24

мерозои-тов. Пищей паразита служит

глобин, а оставшийся свободный гем –

сильнейший яд. Именно его попадание в

кровь вызывает страшные приступы

малярийной лихорадки. Температура тела

высоко поднимается.

У человека

плазмодий размножается только бесполым

путем – шизогонией. Человек – это

промежуточный хозяин. В организме комара

протекает половой процесс. Комар – это

окончательный хозяин, он же и переносчик.

Малярия –

это тяжелое заболевание, которое

характеризуется периодическими

изнурительными приступами лихорадки

с ознобами и проливным потом. При выходе

большого количества мерозоитов из

эритроцитов в плазму крови выбрасываются

много токсических продуктов

жизнедеятельности самого паразита и

продукты распада гемоглобина, которым

питается плазмодий. При воздействии их

на организм возникает выраженная

интоксикация, что проявляется в резком

приступообразном повышении температуры

тела, появлении озноба, головных и

мышечных болей, резкой слабости. Эти

приступы возникают остро и длятся в

среднем 1,5–2 ч.

Диагностика.

Возможна только в период эритроци-тарной

шизогонии, когда в крови можно выявить

возбудителя. Плазмодий, недавно проникший

в эритроцит, имеет вид кольца. Цитоплазма

в нем в виде ободка окружает крупную

вакуоль. Ядро смещено к краю.

Постепенно

паразит растет, у него появляются

ложноножки (у амебовидного шизонта).

Он занимает

почти весь эритроцит. Далее происходит

фрагментация шизонта: в деформированном

эритроците обнаруживается множество

мерозоитов, в каждом из которых содержится

ядро. Кроме бесполых форм, в эритроцитах

также можно найти гаметоциты. Они более

крупные, не имеют ложноножек и вакуолей.

Профилактика.

Выявление и лечение всех больных малярией

и уничтожение комаров.

При поездке

в районы, неблагоприятные по малярии,

следует профилактически принимать

противомалярийные препараты, предохраняться

от укусов комаров.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Оглавление темы “Протозойные инфекции. Малярия. Токсоплазмоз. Амебиаз.”:

1. Протозойные инфекции. Споровики. Малярийные плазмодии.

2. Эпидемиология малярии. Жизненный цикл малярийных плазмодиев.

3. Патогенез малярии. Клиника малярии. Признаки малярии.

4. Диагностика малярии. Лечение малярии. Профилактика малярии.

5. Токсоплазмоз. Возбудитель токсоплазмоза. Жизненный цикл возбудителя токсоплазмоза.

6. Патогенез токсоплазмоза. Клиника токсоплазмоза. Признаки токсоплазмоза.

7. Диагностика токсоплазмоза. Лечение токсоплазмоза. Профилактика токсоплазмоза.

8. Саркодовые. Амёбная дизентерия. Возбудитель амёбной дизентерии.

9. Формы амёбной дизентерии. Цисты амёбной дизентерии.

10. Жизненный цикл амёбной дизентерии. Патогенез амёбной дизентерии. Клиника амёбной дизентерии.

Эпидемиология малярии. Жизненный цикл малярийных плазмодиев.

Малярию выявляют в регионах от 45° северной до 40° южной широты, чаще в тропиках и субтропиках. В странах с умеренным климатом основной возбудитель малярии — P. vivax, в тропиках — P. falciparum.

Резервуар возбудителя малярии — больной человек; основной механизм заражения — трансмиссивный. Переносчики малярии — самки комаров рода Anopheles; этиологическую роль комаров доказал Р. Росс (1897). Человек— промежуточный, а комар — окончательный хозяин паразита. Также возможно вертикальное заражение от матери к плоду.

В 104 эндемичных малярии странах регистрируют около 250 млн новых случаев заболевания; смертность от малярии достигает 1-2 млн ежегодно. Заболеваемость напрямую зависит от размеров популяции комаров и количества больных, служащих резервуаром инфекции. В связи с развитием индустрии туризма заболевание стали выявлять в странах, лежащих за пределами естественного ареала.

Жизненный цикл малярийных плазмодиев

У различных видов малярийных плазмодиев жизненный цикл практически одинаков, а основные различия связаны с характером поражений эритроцитов. В организме человека происходит бесполая стадия (шизогония), в организме комаров — половая стадия (спорогония).

• Спорогония малярийных плазмодиев происходит в клетках эпителия ЖКТ комара; её продолжительность 1 -3 нед. С кровью больного в организм комара проникают мужские и женские гаметы (гамонты), попарно сливающиеся в зиготы, проникающие в стенку кишки и образующие там ооцисты. Содержимое ооцист претерпевает процесс спорогонии, то есть многократного деления с образованием веретенообразных спорозоитов. Спорозоиты — подвижные клетки длиной 11-15мкм, диссеминирующие по всему организму насекомого. Часть из них проникает в слюнные железы комара, в результате чего он становится переносчиком болезни.

• Тканевая (экзоэритроцитарная) шизогония малярийных плазмодиев происходит в гепатоцитах и продолжается 1-2,5 нед. Уже через час после укуса комара спорозоиты проникают с кровотоком в клетки печени, где происходит их размножение и деление. В результате деления образуются мерозоиты (каждый спорозоит может образовать от 2000 до 40 000 мерозоитов), разрушающие гепатоциты и проникающие в кровоток.

• Эритроцитарная шизогония малярийных плазмодиев происходит после проникновения мерозоитов в эритроциты путём эндоцитоза, где образуется паразитоформная псевдовакуоль. Затем мерозоиты превращаются в трофозбиты (бесполые формы), утилизирующие гемоглобин. В ходе развития паразитов в эритроцитах происходит накопление пигмента. Юные трофозои-ты содержат ядро с одним хроматиновым зерном и внешне напоминают перстень или кольцо. Незрелые трофозоиты имеют амёбовидную форму, а трофозоиты P. vivax способны передвигаться внутри эритроцитов [от лат. vivax, живой]. У зрелых трофозоитов ядра делятся; образуются многоядерные шизонты (делящиеся формы), дающие новое поколение мерозоитов. Выход мерозоитов из эритроцита сопровождается его разрушением. Цикл развития для P. malariae составляет 72 ч, для других видов — 48 ч. В некоторых эритроцитах развиваются мужские (микрогаметоциты) и женские (макрогаметоциты) гамонты, завершающие своё развитие только в организме комара в течение 7-45 сут.

• С наступлением эритроцитарной шизогонии малярийных плазмодиев размножение P. malariae и Pj. falciparum в печени прекращается, однако у P. vivax и P. ovale часть спорозоитов (гипнозоиты) остаётся в гепатоцитах, образуя дремлющие очаги, дающие отдалённые рецидивы.

– Также рекомендуем “Патогенез малярии. Клиника малярии. Признаки малярии.”

Источник

МАЛЯРИЯ

Малярия (В50-В54) – длительно протекающая инфекционная болезнь с периодическими приступами лихорадки, увеличением печени, селезенки и прогрессирующей анемией. По МКБ-10 различают:

B50 – малярия, вызванная Plasmodium falciparum;

В50.0 – малярия, вызванная Plasmodium falciparum, с церебральными осложнениями (церебральная малярия);

B50.8 – другие виды тяжелой и осложненной малярии, вызванной Plasmodium falciparum (тяжелая или осложненная малярия, вызванная Plasmodium falciparum);

B50.9 – малярия, вызванная Plasmodium falciparum, неуточненная;

B51 – малярия, вызванная Plasmodium vivax;

В51.0 – малярия, вызванная Plasmodium vivax, осложненная разрывом селезенки;

В51.8 – малярия, вызванная Plasmodium vivax, с другими осложнениями;

В51.9 – малярия, вызванная Plasmodium vivax, без осложнений;

B52 – малярия, вызванная Plasmodium malariae;

В52.0 – малярия, вызванная Plasmodium malariae, с нефропатией;

B52.8 – малярия, вызванная Plasmodium malariae, с другими осложнениями;

B52.9 – малярия, вызванная Plasmodium malariae, без осложнений;

B53 – другие виды паразитологически подтвержденной малярии;

B53.0 – малярия, вызванная Plasmodium ovale;

B53.1 – малярия, вызванная плазмодиями обезьян;

В53.8 – другие паразитологически подтвержденные малярии, не классифицированные в других рубриках;

B54 – малярия неуточненная.

Этиология. Возбудитель – малярийный плазмодий – относится к типу простейших, классу споровиков, отряду кровеспоровиков, семейству плазмодид, роду плазмодиев. Установлены 4 вида возбудителей малярии человека: P. malariae, вызывающий четырехдневную малярию; P. vivax, вызывающий трехдневную малярию; P. falciparum, возбудитель тропической малярии; P. ovale, вызывающий малярию в тропической Африке по типу трехдневной.

У возбудителя малярии сложный цикл развития. Он обязательно включает бесполое развитие в организме человека (промежуточный хозяин) и половое развитие в организме самок комаров рода Anopheles (главный хозяин). Заражение человека происходит при укусе комара, со слюной которого в кровь человека попадает одна из промежуточных стадий развития плазмодиев – так называемые спорозоиты. Первоначально они с током крови проникают в клетки печени (гепатоциты) и, возможно, в тканевые макрофаги, где и происходит бесполое развитие паразита с образованием так называемых мерозоитов (экзоэритроцитарная шизогония, или тканевая фаза развития). При трехдневной малярии она продолжается около 8 сут, при тропической – 6 сут, при четырехдневной – 15 сут. После завершения цикла тканевого развития мерозоиты выходят в кровь и попадают в эритроциты, начинается эритроцитарный цикл развития возбудителя – эритроцитарная шизогония. Он завершается разрывом эритроцитов, в результате чего высвобождаются подвижные паразиты (овальной или удлиненной формы, длиной 1,5 мкм и шириной 1 мкм), которые из плазмы крови вновь внедряются в другие эритроциты, и такой цикл может повторяться несколько раз. Продолжительность одного эритроцитарного цикла при трехдневной и тропической малярии около 2 сут, а при четырехдневной – 3 сут. После 3-4 эритроцитарных циклов в крови человека появляются женские и мужские половые клетки (гаметоциты), дальнейшее развитие которых возможно только в желудке комара, куда они попадают с кровью больного и где происходят их оплодотворение и образование из гаметоцитов гамет (половой цикл). Конечной формой полового цикла являются спорозоиты, которые проникают в гемолимфу комара, а затем в его слюнные железы. С этого момента комар становится заразным для человека.

Эпидемиология. Источником инфекции при малярии является человек, в крови которого имеются половые формы малярийных плазмодиев. В очагах инфекции имеет значение и паразитоносительство, особенно широко распространенное среди детей.

Передача инфекции от человека человеку осуществляется исключительно самками комара рода Anopheles. При заболевании малярией беременной инфекция может передаваться от матери плоду трансплацентарно. В редких случаях возможна парентеральная передача при переливании крови от донора-паразитоносителя. Восприимчивость к малярии всеобщая, но в эндемических очагах болеют преимущественно дети, так как практически все взрослое население имеет иммунитет к циркулирующему штамму возбудителя. Восприимчивость новорожденных зависит исключительно от наличия иммунитета у матери. Если мать не болела малярией, новорожденные восприимчивы сразу после рождения. Пассивный трансплацентарный иммунитет сохраняется не более 5-8 мес, после чего ребенок становится восприимчивым к малярии. Кроме того, относительной устойчивостью к малярии обладают дети с генетически обусловленной недостаточностью некоторых ферментов эритроцитов (глюкозо-6-дегидрогеназа), а также коренные жители природных очагов малярии (Западная Африка) из-за отсутствия у них эритроцитарных изоантигенов, выполняющих функцию рецепторов по отношению к возбудителю трехдневной малярии.

Заболеваемость малярией имеет выраженную летне-осеннюю сезонность, что определяется периодом активности комаров. В зимние месяцы возбудитель сохраняется только в организме человека. Каждый новый сезон начинается с заражения новой популяции комаров и заканчивается с наступлением холодов и началом зимовки комаров.

Малярия до настоящего времени остается одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний в развивающихся странах с тропическим климатом. Ежегодно от малярии умирают около 1 млн детей, преимущественно в тропической Африке, где она является одной из основных причин детской смертности. На территории нашей страны регистрируются лишь единичные случаи малярии, преимущественно завозной.

Патогенез. Приступы заболевания обусловлены эритроцитарной фазой развития малярийных плазмодиев. Начало приступа можно связать с распадом инфицированных эритроцитов и выходом в кровоток мерозоитов, свободного гемоглобина, продуктов обмена паразита, обломков эритроцитов с пирогенными субстанциями и др. Как чужеродные для организма, они, влияя на центр терморегуляции, вызывают пирогенную реакцию, а также действуют общетоксически. В ответ на циркуляцию в крови патогенных субстанций возникают гиперплазия ретикулоэндотелиальных и лимфоидных элементов печени и селезенки, а также явления сенсибилизации с возможными реакциями гиперергического типа. Повторные приступы с распадом эритроцитов в конечном итоге приводят к анемии и тромбоцитопении, нарушению капиллярного кровообращения и развитию внутрисосудистой коагуляции.

Патоморфология. При малярии откладывается коричневый пигмент во многих органах, но особенно в печени, селезенке, костном мозге, что обусловливает соответствующую окраску внутренних органов. Печень и селезенка резко увеличены, на разрезе имеют бурый или шоколадный цвет. При длительном течении малярии в паренхиматозных органах обнаруживаются участки склероза, перемежающиеся с очагами анемических инфарктов. Внутренние органы полнокровны, с повсеместной гиперплазией ретикулоэндотелиоцитов и тромбированием капилляров эритроцитами, переполненными паразитами. У умерших от тропической малярии, кроме изменений в паренхиматозных органах, с большим постоянством обнаруживаются указанные изменения в ЦНС (увеличение объема мозга, сглаженность борозд, изменение цвета, множественные кровоизлияния и др.).

Клиническая картина. Инкубационный период зависит от вида возбудителя и иммунореактивности ребенка. При трехдневной малярии продолжительность инкубационного периода – 1-3 нед, при четырехдневной – 2-5 нед, а при тропической – не более 2 нед. Кроме того, инкубационный период даже при одном и том же виде малярии существенно зависит от климатических условий, профилактического применения химиопрепаратов и др. Так, например, при трехдневной малярии в южных районах инкубационный период короткий – 7-20 дней, а в северных – продолжительный, до 6 мес и более.

Клинические проявления существенно зависят от возраста ребенка. У детей старше 3 лет те же симптомы заболевания, что и у взрослых.

Продромальные явления отмечаются редко (недомогание, головная боль, субфебрильная температура и др.). Обычно болезнь начинается остро, с потрясающего озноба, иногда небольшого повышения температуры тела. Кожа становится холодной, шероховатой на ощупь («гусиная кожа»), особенно холодеют конечности, появляются легкий цианоз пальцев рук, кончика носа, одышка, сильная головная боль, иногда бывают рвота, мышечные боли. Через несколько минут или через 1-2 ч озноб сменяется чувством жара, что совпадает с подъемом температуры тела до высоких цифр (40-41 °С). Кожа сухая, горячая на ощупь, лицо становится красным, появляются жажда, икота, рвота. Больной мечется, возбужден, возможны бредовые явления, потеря сознания, судороги. Пульс частый, слабый, артериальное давление понижается. Печень и селезенка увеличены и болезненны. Приступ продолжается от 1 до 10-15 ч и заканчивается проливным потом. При этом критически падает температура тела и возникает резкая слабость, которая быстро проходит, и больной чувствует себя вполне удовлетворительно. Частота и последовательность приступов зависят от вида малярии, сроков заболевания, возраста ребенка и других причин. Чем моложе ребенок, тем чаще отмечается ацикличность приступов. При трехдневной и четырехдневной малярии первые приступы нередко происходят ежедневно, а затем повторяются через несколько суток. В начале болезни приступы могут не иметь строгой периодичности, но потом они повторяются строго с определенной периодичностью.

При длительном течении болезни развивается анемия гемолитического типа, печень и селезенка могут достигать очень больших размеров. Среди других симптомов часто встречаются герпетические высыпания на губах и крыльях носа, возможно появление субиктеричности кожи и склер при неизмененной окраске мочи и кала.

В крови в начале заболевания отмечаются лейкоцитоз, нейтрофилез. На высоте приступа содержание лейкоцитов уменьшается, а в периоде апирексии с большим постоянством обнаруживается лейкопения с нейтропенией и относительным лимфоцитозом. СОЭ практически всегда повышена. В тяжелых случаях значительно снижено количество эритроцитов и гемоглобина.

Течение. При своевременном лечении болезнь обрывается после 1- 2 приступов. Без лечения приступы обычно повторяются до 10 раз и более и могут спонтанно прекращаться, но на этом болезнь не заканчивается. Период видимого благополучия (латентный период) продолжается от нескольких недель до года и более (четырехдневная малярия). Ранние рецидивы возникают в первые 2-3 мес латентного периода. Клинически они практически не отличаются от острого проявления болезни. Их возникновение объясняют усиленным размножением эритроцитарных форм паразита. Однако возможны и так называемые паразитарные рецидивы, во время которых в крови вновь обнаруживаются паразиты при полном отсутствии клинических симптомов болезни.

Период поздних рецидивов начинается спустя 5-9 мес и более от начала болезни. Приступы при поздних рецидивах протекают легче, чем при ранних рецидивах и начальном проявлении болезни. Возникновение поздних рецидивов связывают с выходом в кровь из печени тканевых форм малярийных плазмодиев.

Без лечения общая продолжительность болезни при трехдневной малярии – около 2 лет, при тропической – около 1 года, при четырехдневной малярии возбудитель в организме больного может сохраняться многие годы.

Осложнения. К наиболее тяжелым осложнениям малярии относят отек мозга, малярийную кому, острую почечную недостаточность, малярийный алгид, психические расстройства.

Малярийная кома обычно развивается при тропической малярии у детей 5-12 лет. Она возникает в связи с тяжелыми нарушениями церебральной гемодинамики после заполнения почти всей капиллярной сети эритроцитами, зараженными шизонтами. В клинической картине у таких больных появляются оглушенность, расстройство сознания, судороги, менингеальные симптомы, клонус стоп, исчезают кожные, а затем и сухожильные рефлексы. Нарастают сердечно-сосудистые нарушения, расстройства функции почек, легких и др. Наступает самопроизвольное отхождение мочи и кала. При отсутствии адекватного лечения возможен летальный исход.

Малярийный алгид – редкое осложнение тропической малярии. Возникает коллаптоидное состояние. При этом сознание сохранено, больной безучастен, черты лица заострены, кожные покровы бледны, цианотичны, покрыты холодным потом, пульс нитевидный, артериальное давление и температура тела понижены, сухожильные рефлексы не вызываются; имеют место поносы и явления дегидратации.

Острая почечная недостаточность возникает в связи с интенсивным гемолизом эритроцитов, выраженной гемоглобинурией и нарушением почечной микроциркуляции.

Психические расстройства включает в себя двигательное возбуждение, помрачение сознания, галлюцинации и др. Возникают почти исключительно при тропической малярии.

Отек мозга (или так называемая злокачественная, молниеносная форма малярии) в прошлые годы возникал при трехдневной малярии в средней полосе СССР. Он встречался весной у детей дошкольного возраста и у подростков. На высоте одного из приступов внезапно появляются сильная головная боль, судороги, потеря сознания, пена изо рта и вскоре наступает смерть при явлениях остро развившегося отека и набухания мозга.

Малярия у детей 1-го года жизни. Типичные приступы болезни у детей 1-го года жизни наблюдаются редко. Периодичность приступов не характерна. Озноб отсутствует. Вместо него бывают приступы цианоза, похолодание конечностей, возможны судороги, повторная рвота, менингеальные симптомы. Часто отмечаются беспокойство, отказ от груди, расстройство сна. Нередко с начала болезни температура тела повышается до высоких значений, а в дальнейшем кривая температуры бывает неправильной формы, нередко субфебрильной. Поты не типичны, возможно лишь увлажнение кожи головы и туловища. Аппетит резко снижен вплоть до анорексии, бывают срыгивания, иногда рвота, особенно после еды. У детей 1-го года жизни отмечаются боли в животе и жидкий стул. Упорные диспепсические расстройства могут вызвать дегидратацию. Быстро развивается анемия, увеличиваются печень и селезенка. При частых повторных приступах селезенка может занимать почти всю брюшную полость. При пальпации селезенка обычно болезненна, особенно если развивается периспленит или инфаркт селезенки. Течение малярии нередко тяжелое, с выраженным токсикозом, поражением ЦНС, резко выраженным гепатолиенальным синдромом, дистрофией, тяжелой анемией. Встречается бесприступное течение малярии, когда у ребенка в определенное время появляется икота. При этом ни озноба, ни повышения температуры тела, ни потов не бывает, но всегда наблюдаются увеличение печени и селезенки и прогрессирующая анемия.

Врожденная малярия. Заражение ребенка может произойти внутриутробно через поврежденную плаценту. При инфицировании плода в 1-й половине беременности возможен самопроизвольный выкидыш. При заражении во 2-й половине беременности дети часто рождаются недоношенными, слабыми, с проявлениями внутриутробной гипотрофии и анемии. Болезнь проявляется приступами беспокойства, цианоза, тонико-клоническими судорогами, диспепсическими расстройствами, срыгиваниями. Температурная реакция неправильного типа, лихорадка часто отсутствует. Постоянно отмечаются гепатолиенальный синдром, явления гипохромной анемии, дистрофии. При заражении ребенка во время родов масса тела после рождения нормальная, клинические проявления болезни отсутствуют. Болезнь начинается после инкубационного периода и проявляется теми же клиническими симптомами, что и у детей 1-го года жизни.

Диагностика. Диагностика малярии при периодически повторяющихся приступах (озноб, жар, поты) с увеличением печени и селезенки, появлением субиктеричности кожных покровов и склер, признаков гипохромной анемии не представляет затруднений. Трудности возникают при диагностике малярии у грудных детей. В этих случаях особое значение имеет пребывание больного в эндемическом очаге малярии. Окончательный диагноз устанавливается на основании результатов лабораторных исследований – обнаружения паразитов в периферической крови. В практической работе обычно исследуют толстую каплю, окрашенную по Романовскому-Гимзе. Реже для этих целей используют мазки периферической крови. Кровь для исследования лучше брать во время приступа, но можно и во внеприступном периоде. При микроскопии мазка в эритроцитах находят плазмодии.

Для серологической диагностики используют РИФ, РНГА и реакцию энзиммеченных антител. Чаще других используют РИФ. В качестве антигенов в РИФ берут препараты крови, содержащие много шизонтов. Положительная реакция (в титре 1: 16 и выше) указывает на то, что ребенок болел малярией в прошлом или болеет ею в настоящее время. РИФ становится положительной на 2-й нед эритроцитарной шизогонии.

Малярию необходимо дифференцировать с бруцеллезом, возвратным тифом, висцеральным лейшманиозом, гемолитической желтухой, лейкозом, сепсисом, туберкулезом, циррозом печени и др. Малярийную кому дифференцируют с коматозными состояниями, возникающими при вирусном гепатите В, брюшном тифе, менингоэнцефалите, реже при гнойном менингите.

Лечение. Используют препараты, действующие как на бесполые эритроцитарные формы плазмодиев (хингамин, акрихин, хлоридин, хинин и др.), так и на половые формы, находящиеся в крови, и тканевые, находящиеся в гепатоцитах (хиноцид, примахин и др.).

Широко используют хингамин (делагил, резохин, хлорохин).

При тропической малярии курс лечения хингамином по показаниям удлиняют до 5 дней. Одновременно в течение этого срока назначают примахин или хиноцид. Такая схема обеспечивает радикальное излечение большинства больных с тропической малярией. При трехдневной и четырехдневной малярии после 3-дневного курса лечения