Лизогенный и литический цикл

Лизогенный цикл в сравнении с литическим

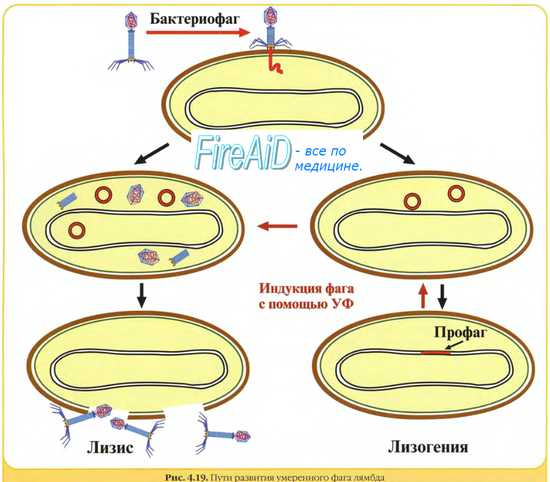

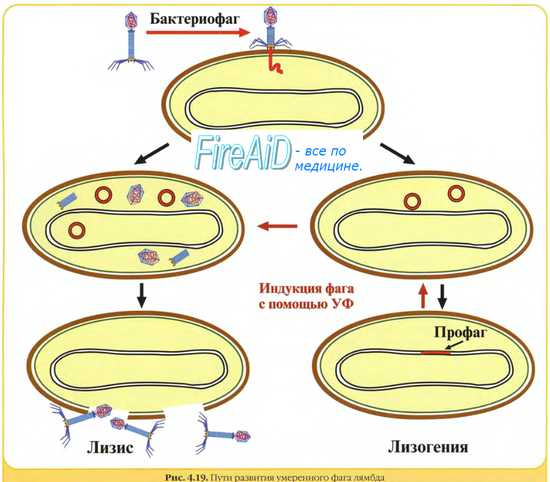

Лизоге́нный цикл, или лизогени́я (англ. Lysogenic cycle) — тип жизненного цикла бактериофагов, при котором фаг встраивает свой геном в геном бактерии и удваивается при каждом делении клетки (такая стадия жизненного цикла вируса называется профагом), то есть не убивает клетку-хозяина сразу, в отличие от литического цикла. Фаги, имеющие лизогенный жизненный цикл, называются умеренными. Многие фаги могут переходить от литического цикла к лизогенному и обратно[1].

Механизм и регуляция[править | править код]

Схема лизогенного цикла. 1 — бактериальная клетка, её ДНК показана зелёным. 2 — Бактериофаг прикрепляется к клетке и впрыскивает в неё свою ДНК (показана красным). 3 — ДНК фага плавает в цитоплазме бактерии. 4 — ДНК фага интегрируется в геномную ДНК бактерии, становясь профагом. 5 — Профаг остаётся в клеточном геноме, удваиваясь вместе с ним при делении клетки. 6 — После ряда делений фаговая ДНК активируется, начинается экспрессия её генов

Лизогения запускается при блокировке литического цикла. Так, баланс между литическим и лизогенным циклом у фага λ зависит от двух белков: репрессора, необходимого для лизогении, и белка Cro, без которого полный литический цикл невозможен. Эти белки синтезируются на ранней стадии и при литическом цикле, и при лизогенном. Эти два белка конкурируют за связывание с определённым оператором[2]. Если белок cII, необходимый для перехода к лизогении, сможет стимулировать образование такого количества репрессора, чтобы он противодействовал Cro, то будет сохраняться лизогения, в противном случае фаг переключится на литическую программу[3]. Именно белок-репрессор, кодируемый геном cI, поддерживает лизогению и блокирует транскрипцию ранних генов литического цикла, связываясь с ключевыми операторами OL и OR, предотвращая транскрипцию гена cro, без белкового продукта которого литический цикл невозможен. Чтобы связываться с операторами, репрессор должен иметь димерную форму. Более того, для поддержания лизогении необходимо присутствие его димеров. Репрессор связывается с ДНК с помощью мотива «спираль-поворот-спираль», причём димеры репрессора связываются с оператором кооперативно[4].

Лизогенный фаг делает бактериальную клетку невосприимчивой к заражению фагами, которые имеют такую же область невосприимчивости. Область невосприимчивости — это участок ДНК, который содержит левый и правый операторы, гены cI и cro[5].

Связывание репрессора λ с операторами одновременно блокирует литический цикл и поддерживает синтез самого репрессора. Он связывается с оператором OL и блокирует транскрипцию гена N, способствующему переходу к литической фазе, а связывание репрессора с OR не только блокирует транскрипцию гена cro, но и необходимо для транскрипции гена cI, который и кодирует репрессор[6].

Для развития полноценного лизогенного цикла необходима экспрессия генов cII и cIII. Их белковые продукты необходимы, чтобы РНК-полимераза начала транскрипцию генов, кодирующих белки лизогении, кроме того, cIII защищает cII от деградации. Одновременно подавляется экспрессия cro и стабилизируется экспрессия репрессора[7].

Когда репрессор образует контур поддержания собственного синтеза, ДНК фага встраивается[en] в геномную ДНК бактерии. Встраивание обеспечивается белковым продуктом гена int, который также входит в лизогенный регуляторный контур[8].

Примечания[править | править код]

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 751.

- ↑ Dale & Park, 2004, p. 123.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 772.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 762—764.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 760.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 765.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 767.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 769—770.

Литература[править | править код]

- Кребс Дж., Голдштейн Э., Килпатрик С. Гены по Льюину. — М.: Лаборатория знаний, 2017. — 919 с. — ISBN 978-5-906828-24-8.

- Jeremy W. Dale, Simon F. Park. Molecular Genetics of Bacteria. — 4th Edition. — John Wiley & Sons, Ltd, 2004. — ISBN 0-470-85084-1.

Источник

Вирус – это инфекционный агент, который содержит молекулу нуклеиновой кислоты внутри белковой оболочки. Вирусы могут инфицировать клетки животных, растений, бактерий или водорослей. После заражения в

Основное отличие – литический цикл против лизогенного цикла

Вирус – это инфекционный агент, который содержит молекулу нуклеиновой кислоты внутри белковой оболочки. Вирусы могут инфицировать клетки животных, растений, бактерий или водорослей. После заражения вирусы могут размножаться внутри хозяина. Тысячи идентичных копий из исходного вируса могут быть произведены клеткой-хозяином с необычайной скоростью. Литический цикл и лизогенный цикл являются двумя механизмами репликации вируса, которые могут происходить взаимозаменяемо. главное отличие между литическим циклом и лизогенным циклом является то, что литический цикл разрушает клетку-хозяина, тогда как лизогенный цикл не разрушает клетку-хозяина, Вирусная ДНК разрушает ДНК клетки-хозяина и останавливает функции клетки в литическом цикле. Однако в лизогенном цикле вирусная ДНК может сливаться с ДНК хозяина.

Ключевые области покрыты

1. Что такое литический цикл

– определение, механизм, роль

2. Что такое лизогенный цикл

– определение, механизм, роль

3. Каковы сходства между литическим циклом и лизогенным циклом

– Краткое описание общих черт

4. В чем разница между литическим и лизогенным циклом

– Сравнение основных различий

Ключевые слова: лизис клеток, клетка-хозяин, лизогенный цикл, литический цикл, вирусная ДНК, вирусная репродукция.

Что такое литический цикл

Литический цикл – это тип механизма размножения вируса, который приводит к лизису инфицированной клетки. Это происходит через пять этапов: адсорбция, проникновение, репликация, созревание и высвобождение. Вирус может прикрепляться к клеточной стенке или плазматической мембране клетки-хозяина. Прикрепление вируса происходит к определенному рецептору клеточной мембраны, ослабляя клеточную мембрану. Вирус создает отверстие для проникновения своего генетического материала в цитоплазму хозяина. Если вирус попадает в пермиссивный хозяин, вирусная ДНК реплицируется и продуцирует вирусные белки внутри клетки-хозяина. Затем новые вирусные частицы производятся путем созревания белков. Лизис клетки-хозяина высвобождает вирусную частицу из клетки. Шаги литического цикла показаны в Рисунок 1.

Рисунок 1: Литический цикл

Поскольку новое вирусное потомство высвобождается наружу, литический цикл считается основным механизмом репликации вируса. 100-200 вирусных частиц производится за цикл. Лизис хозяина достигается ферментом, выделяемым вирусом. В связи с этим литические вирусы угоняют клеточные механизмы зараженной клетки. Лизис клеток вызывает симптомы вирусной инфекции у хозяина.

Что такое лизогенный цикл

Лизогенный цикл представляет собой механизм размножения вируса, при котором вирусная ДНК интегрируется в геном хозяина. Новый набор генов в геноме хозяина называется профагом. Таким образом, вирусная ДНК становится частью генома хозяина. Как только геном хозяина реплицируется, вирусные гены также реплицируются одновременно. Этап пророчества показан в фигура 2.

Рисунок 2: Профаг

Поскольку в результате лизогенного цикла новое потомство не продуцируется, клетка-хозяин не лизируется. Следовательно, никаких симптомов вирусной инфекции у хозяина не проявляется. Некоторые вирусы сначала проходят лизогенный цикл, а затем входят в литический цикл.

Сходства между литическим циклом и лизогенным циклом

- И литический цикл, и лизогенный цикл являются механизмами вирусного размножения.

- И литический цикл, и лизогенный цикл происходят только внутри клетки-хозяина.

- И литический цикл, и лизогенный цикл могут давать тысячи оригинальных копий исходного вируса.

- И литический цикл, и лизогенный цикл смягчают репликацию ДНК и синтез белка клетки-хозяина.

Разница между литическим циклом и лизогенным циклом

Определение

Литический цикл: Литический цикл представляет собой тип вирусного механизма размножения, который приводит к лизису инфицированной клетки.

Лизогенный цикл: Лизогенный цикл – это механизм размножения вируса, при котором вирусная ДНК интегрируется в геном хозяина.

Интеграция вирусной ДНК

Литический цикл: В литическом цикле вирусная ДНК не интегрируется в ДНК хозяина.

Лизогенный цикл: В лизогенном цикле вирусная ДНК интегрируется в ДНК хозяина.

Стадия профага

Литический цикл: Литический цикл не имеет стадии профага.

Лизогенный цикл: Лизогенный цикл имеет стадию профага.

ДНК хозяина

Литический цикл: ДНК хозяина гидролизуется во время литического цикла.

Лизогенный цикл: ДНК хозяина не гидролизуется во время лизогенного цикла.

Репликация вирусной ДНК

Литический цикл: Репликация вирусной ДНК происходит независимо от репликации ДНК хозяина в литическом цикле.

Лизогенный цикл: Репликация вирусной ДНК происходит вместе с репликацией ДНК хозяина в лизогенном цикле.

Продуктивность вирусной ДНК

Литический цикл: Продуктивность вирусной ДНК в литическом цикле высока благодаря независимой репликации вирусной ДНК.

Лизогенный цикл: Продуктивность вирусной ДНК в лизогенном цикле ниже, чем у литического цикла, поскольку вирусная репликация происходит вместе с репликацией ДНК хозяина.

Клеточные механизмы хозяина

Литический цикл: Клеточный механизм хозяина полностью поглощен вирусным геномом в литическом цикле.

Лизогенный цикл: Клеточный механизм хозяина слегка нарушен вирусным геномом в лизогенном цикле.

Virulency

Литический цикл: Литический вирус вирулентен.

Лизогенный цикл: Лизогенный вирус не вирулентен.

Лизис клетки-хозяина

Литический цикл: Клетка-хозяин лизируется во время высвобождения вирусных частиц в литическом цикле.

Лизогенный цикл: Клетка-хозяин не лизируется лизогенным циклом.

Освобождение вирусных частиц или потомство

Литический цикл: Вирусные частицы высвобождаются в литическом цикле. Следовательно, литический цикл производит потомство вируса.

Лизогенный цикл: Как правило, вирусные частицы не высвобождаются в лизогенном цикле. Следовательно, лизогенный цикл не продуцирует вирусное потомство.

Время

Литический цикл: Литический цикл происходит в течение короткого периода времени.

Лизогенный цикл: Лизогенный цикл требует времени.

Следовать за

Литический цикл: Литический цикл не может следовать за лизогенным циклом.

Лизогенный цикл: Лизогенный цикл может следовать за литическим циклом.

Симптомы вирусной инфекции

Литический цикл: Литический цикл показывает симптомы вирусной репликации.

Лизогенный цикл: Лизогенный цикл не проявляет симптомов вирусной репликации.

Генетическая рекомбинация в бактериях

Литический цикл: Литический цикл не позволяет генетической рекомбинации в бактерии-хозяине.

Лизогенный цикл: Лизогенный цикл позволяет генетической рекомбинации бактерии-хозяина.

Заключение

Литический цикл и лизогенный цикл являются двумя механизмами вирусного размножения. В литическом цикле клетка-хозяин лизируется высвобождением нового потомства вируса. Однако в лизогенном цикле не происходит лизиса клеток. Вирусная ДНК интегрируется в геном хозяина в лизогенном цикле. Основным отличием между литическим циклом и лизогенным циклом является влияние каждого типа репродуктивного цикла на клетку-хозяина.

Ссылка:

1. «Лизогенный цикл – определение и этапы». Биологический словарь, 28 апреля 2017 г.,

Источник

Литический цикл в сравнении с лизогенным

Лити́ческий ци́кл, или лити́ческая инфе́кция (англ. Lytic cycle) — тип жизненного цикла бактериофагов, при котором вскоре после заражения бактериальной клетки вирус воспроизводит[en] себя и далее убивает клетку-хозяина. В ходе литического цикла геномная ДНК (или РНК) фага проникает в клетку-хозяина, где происходит транскрипция вирусных генов и репликация его генетического материала, кроме того, синтезируются белки капсида и прочие вирусные белки, в том числе входящие в состав зрелого вириона. В конце концов наступает лизис клетки, откуда выходят новообразованные вирусные частицы[1].

В отличие от литического цикла, при лизогенном цикле фаг встраивает свой геном в геном бактерии и удваивается при каждом делении клетки (такая стадия жизненного цикла вируса называется профагом), то есть не убивает клетку-хозяина сразу. Многие фаги могут переходить от литического цикла к лизогенному и обратно[1].

Механизм[править | править код]

Инфекционный цикл литического фага можно подразделить на ранний период (события от проникновения в клетку вирусного генома до его репликации) и поздний период (после начала репликации до лизиса клетки и выхода фаговых частиц)[2].

В ходе ранней фазы происходит активный синтез ферментов, которые будут участвовать в репликации вирусного генома. К числу этих ферментов относятся полимеразы нуклеотидов, ферменты рекомбинации и, в некоторых случаях, ферменты, модифицирующие фаговую ДНК. В результате активной репликации РНК или ДНК фага в цитоплазме заражённой бактериальной клетки накапливается множество копий фагового генома, которые вступают в рекомбинацию между собой[2].

Во время поздней фазы синтезируются белки, которые в будущем войдут в состав фаговых частиц. Для сборки сложно устроенных капсидов требуются вспомогательные белки, которые также кодируются геномом фага, но не включаются в состав вириона. Далее происходит сборка головок и хвостов будущих вирусов, и в это время репликация фагового генома достигает пика своей скорости. Наконец, в пустые головки заходят копии генома, а также присоединяются хвосты. Бактерия-хозяин лизируются, и фаговые частицы выходят наружу[3].

Регуляция[править | править код]

Регуляция литического цикла осуществляется каскадно, то есть белки, которые образуются на определённом этапе цикла, прямо или косвенно влияют на экспрессию генов следующего этапа. Выделяют ранние гены, которые экспрессируются в самом начале инфекционного цикла. Они немногочисленны и индуцируют переход к следующей ступени цикла, активируя экспрессию так называемых средних генов. В некоторых случаях при активации образования средних генов ранние гены могут выключиться или же продолжить экспрессироваться. За счёт ранних и средних генов обеспечивается всё необходимое для репликации генома и экспрессии поздних генов: σ-фактор, ферменты репликации и другие белки. Продукты средних генов (в частности, σ-фактор) контролируют экспрессию поздних генов, в число которых входят белки, необходимые для образования и сборки вирионов. Белки-регуляторы литического цикла могут либо запускать экспрессию новых генов с новых промоторов, либо предотвращают остановку РНК-полимеразы клетки-хозяина. На этапе транскрипции фаг может запустить образование нового σ-фактора, благодаря чему РНК-полимераза начинает узнавать новый набор промоторов, или образование новой РНК-полимеразы[4].

Важную роль в регуляции литического цикла играет антитерминация[en]. В числе ранних или средних генов может активироваться синтез белка — фактора антитерминации, который позволяет РНК-полимеразе продолжать транскрипцию за пределами ранних генов. У фага λ он обозначается pN. Другой антитерминаторный белок фага λ, pQ, который тоже входит в число ранних генов, позволяет РНК-полимеразе переходить к транскрипции поздних генов. Любопытно, что при этом ДНК фага λ замыкается в кольцо, так что поздние гены образуют одну непрерывную транскрипционную единицу[5].

Баланс между литическим и лизогенным циклом у фага λ зависит от двух белков: репрессора, необходимого для лизогении, и белка Cro, без которого полный литический цикл невозможен. Эти белки синтезируются на ранней стадии и при литическом цикле, и при лизогенном. Эти два белка конкурируют за связывание с определённым оператором[6]. Если белок cII, необходимый для перехода к лизогении, сможет стимулировать образование такого количества репрессора, чтобы он противодействовал Cro, то будет сохраняться лизогения, в противном случае фаг переключится на литическую программу[7].

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 751.

- ↑ 1 2 Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 752.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 752—753.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 752—755.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 758.

- ↑ Dale & Park, 2004, p. 123.

- ↑ Кребс, Голдштейн, Килпатрик, 2017, с. 772.

Литература[править | править код]

- Кребс Дж., Голдштейн Э., Килпатрик С. Гены по Льюину. — М.: Лаборатория знаний, 2017. — 919 с. — ISBN 978-5-906828-24-8.

- Jeremy W. Dale, Simon F. Park. Molecular Genetics of Bacteria. — 4th Edition. — John Wiley & Sons, Ltd, 2004. — ISBN 0-470-85084-1.

Источник

Оглавление темы “Генетика вирусов. Вирусные инфекции. Вирусы бактерий. Бактериофаги.”:

1. Комплементация вирусов. Фенотипическое смешивание вирусов. Маскирование вирусов.

2. Интерферирующие взаимодействия вирусов. Интерференция вирусов. Гетерологическая интерференция вирусов. Гомологическая интерференция вирусов.

3. Факторы специфичности вирусов. Вирулентность вирусов. Особенности макроорганизма при инфицировании.

4. Вирусные инфекции. Особенности патогенеза вирусных инфекций. Основные этапы патогенеза вирусных инфекций.

5. Типы вирусных инфекций. Продуктивная вирусная инфекция. Абортивная вирусная инфекция. Персистирующая инфекция. Латентная (скрытая) вирусная инфекция. Инаппарантные инфекции.

6. Заражение клеток вирусом. Зараженные вирусом клетки. Основные реакции зараженных вирусом клеток.

7. Вирусы бактерий. Бактериофаги. Классификация бактериофагов. Морфология бактериофагов. Типы бактериофагов.

8. Головка Т-фагов ( бактериофагов ). Хвост Т-фагов ( бактериофагов ).

9. Размножение бактериофагов. Адсорбция бактериофага. Инъекция фага. Репродукция бактериофага. Выход дочерних популяций бактериофага. Негативные колонии бактериофага.

10. Лизогения. Лизогенные культуры. Провирусы. Профаги. Лизогенная ( фаговая ) конверсия.

Лизогения. Лизогенные культуры. Провирусы. Профаги. Лизогенная ( фаговая ) конверсия.

В некоторых случаях вирулентных свойств фага оказывается недостаточно для разрушения бактерии. Подобные вирусы — умеренные фаги — претерпевают любопытные превращения, известные как редукция фага. При этом процессе ДНК вируса не вызывает образования вирусспецифических белков и нуклеиновых кислот, но включается в бактериальную хромосому. С практической точки зрения бактерия приобретает новый набор генов (встроенного вируса), а также становится «иммунной» к повторному заражению (интерференция вирусов).

Подобный феномен известен как лизогения, а популяции бактерий — как лизогенные культуры. ДНК умеренного вируса реплицирует синхронно с размножением лизогенной бактерии, н иногда (примерно в одной из 102-105 подобных бактерий) фаг начинает спонтанно размножаться, а клетка подвергается лизису. Некоторые умеренные фаги (например, участвующие в про цессах трансдукции бактерий) не способны образовывать дочерние популяции, то есть являются дефектными вирусами. Дефектные фаги используют как векторы в генной инженерии. Вирусная ДНК может длительно сохраняться в бактериальном потомстве. Такие латентные бактериофаги известны как провирусы, или профаги.

• Сохранение способности к инфицированию у умеренного фага зависит от низкомолекулярного белкового репрессора, кодируемого вирусной ДНК и «выключающего» все вирулентны функции бактериофага.

• Переход умеренного фага на литический цикл развития происходит при нарушениях синтез белкового репрессора. При этом встроенный в геном бактерии вирус проявляет все свои вирулентные свойства, репродуцируется и лизирует клетки, а также может инфицировать другие бактерии. Переход умеренного бактериофага в литический in vitro можно вызвать воздействиет на бактерии ряда факторов. Например, если лизогенные культуры подвергнуть УФ-облученик действию Н202 или создать в среде избыток некоторых питательных веществ и витаминов, так происходит немедленная стимуляция вирулентных свойств фага — индукция фага.

Ассоциация фаговой ДНК с геномом бактерии способна качественно изменять свойства бак термиальной клетки. Например, известны различные бактерии, вирулентные свойства которых (обычно в виде экзотоксинов или адгезинов) кодируются лизогенными фагами. Иными словами лизогенная бактерия будет вирулентной, тогда как её нелизогенный двойник останется безвред ным. У других бактерий присутствие профага вызывает изменение морфологии или антигенных свойств. Такое изменение генетических свойств, вызванное вирусной ДНК, обозначают терми нами «инфекционная наследственность» или «лизогенная (фаговая) конверсия».

При лизогении происходит изменение наследственных свойств не только бактериальной клетки, н и фага; размножаясь в клетке, он способен захватывать некоторые гены бактерии и, инфицируя другую клетку, передаёт приобретённые гены новому хозяину. Подобная передача (трансдукция) во многом аналогична генетической рекомбинации у высших растений и животных.

– Вернуться в оглавление раздела “Микробиология.”

Источник