Кризис который возникает на фазах экономического цикла

Вы узнаете:

- Какие существуют виды экономических циклов.

- Какие фазы проходит экономический цикл.

- Какие существуют основные виды кризисов и как они относятся к экономическим циклам.

Понятие экономического цикла

Экономические циклы – это периодические колебания экономической активности, выражающиеся в периодических спадах и подъемах. Рассмотрим подробнее, что такое экономический цикл и его фазы.

Виды экономических циклов

Какие виды экономических циклов бывают? Принято выделять четыре вида экономических циклов, которые различаются характерным периодом.

- Краткосрочные циклы, или циклы Китчина. Период – от двух до четырех лет. Сам Джозеф Китчин сводил цикличность к колебаниям мировых запасов золота. Сегодня подобное утверждение вряд ли имеет смысл, и в современной экономике краткосрочные циклы связываются с временными лагами, которые влияют на принятие важных управленческих решений коммерческими фирмами.

Суть циклов Китчина состоит в следующем. При оптимальной конъюнктуре компании полностью загружены, рынок быстро наполняется товарами, однако спрос также велик. Через некоторое время предложение начинает превышать спрос, образуются излишки товаров, и компании принимают решение об уменьшении производственных мощностей. Это происходит с небольшим опозданием: помимо того, что сама информация поступает с запаздыванием, ее нужно проверить, сделать выводы и принять решения. Еще одна задержка – между снижением уровня мощностей и реализацией излишков товара.

- Среднесрочные циклы, или циклы Жюгляра. Стандартный период – от семи до одиннадцати лет. Основное отличие от краткосрочных циклов Китчина: здесь можно наблюдать и анализировать колебания не только в производственных мощностях и наполнении рынка, но и в размере инвестиций в основной капитал. Добавляются дополнительные временные задержки – например, между принятием решения о дополнительном инвестировании и внедрении производственных мощностей.

- Циклы Кузнеца имеют характерный период порядка 15-25 лет. Саймон Кузнец, нобелевский лауреат, называл свои циклы «демографическими» или «строительными» и связывал их с притоком иммигрантов и изменениями в строительстве. Сегодня многие экономисты рассматривает этот вид циклов как технологические или инфраструктурные. В этот период обновляются основные технологии.

- Циклы Кондратьева. Долгосрочные циклы, связанные с подъемом и спадом мировой экономики. Характерный период – 50-60 лет. Однозначного согласия по поводу практической применимости К-циклов нет: российские исследователи активно работают с этими циклами, ряд зарубежных сомневается, что на этом отрезке вообще можно говорить о какой-либо цикличности. Долгосрочные циклы разработал в 20-х годах 20-го века известный советский экономист Николай Кондратьев. В зарубежной литературе их называют К-циклы или К-волны. Ряд исследователей связывает циклы Кондратьева со сменой технологического уклада. Согласно этой теории, с начала 19 века сменилось пять циклов. В последнем на смену бурному развитию массового производства, нефтепереработки и химической промышленности пришло развитие электроники и робототехники.

Экономический цикл и его фазы

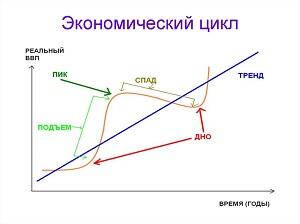

Существует четыре фазы внутри каждого экономического цикла – подъем, пик, спад, дно. Многие экономисты считают, что в первую очередь эти фазы характеризуют циклы Жюгляра. Типичная последовательность фаз экономического цикла выглядит следующим образом.

Фазы экономического цикла и их характеристика

Из каких фаз состоит экономический цикл? Выделяют 4 фазы экономического цикла. Ниже мы рассмотрим типичную последовательность фаз экономического цикла.

Кризис

Этот этап также называют рецессией, или фазой спада в экономическом цикле. В какой-то момент возникает перепроизводство, падение цен на товар, остановка предприятия, банкротство. Чаще всего предприниматели к этой фазе не готовы.

Во время кризиса наблюдается упадок спроса при прежнем уровне предложения. Предприятия работают и выводят на рынок продукт, однако рынок не может его переработать. Спрос продолжает уменьшаться, как следствие, нарастают товарные излишки на складах, предприятия стараются хоть как-то сбыть товар. Как следствие – резкое падение цен. Через некоторое время это приводит к свертыванию производства. Свертывание производства еще сильнее осложняет кризисную ситуацию, так как приводит к росту безработицы, однако самого предпринимателя, вынужденного избавиться от источника дохода, это уже не коснется.

Первая стадия экономического цикла длится недолго, и переходит в фазу депрессии, или стагнации.

Депрессия

Депрессия как фаза экономического цикла характеризуется некоторой стабилизацией. Если на предыдущей фазе удалось сохранить производство, в течение некоторого времени работа будет проходить на уменьшенной базе. Роста нет: предприниматели не уверены в том, что если они запустят новое производство, то смогут продать товар. Падения тоже нет: нащупали дно и падать уже некуда.

Депрессивную фазу можно считать самой продолжительной в экономическом цикле. Даже при некоторой стабилизации спроса предприниматели опасаются вкладываться в свое дело. Стагнация может длиться несколько месяцев или несколько лет – все зависит от конкретной ситуации.

Через некоторое время делаются первые серьезные капиталовложения. Если они неудачны, стагнация продолжается. Если удачны, начинается постепенный рост инвестирования. Таким образом, стартует следующая фаза экономического цикла, которая называется оживление.

Оживление

Интересной чертой этой фазы классического экономического цикла считается отсутствие точных границ. Для различных отраслей экономики и различных компаний этапы экономического цикла кризиса и стагнации протекают по-разному, и выходить на стадию оживления они начинают через разные промежутки времени.

Отдельные предприниматели, чаще всего производители оборудования или элементов основного капитала, делают первые шаги и убеждаются, что риск капиталовложений оправдан, и в конечном итоге приносит прибыль. Растет производство, спрос, уменьшается безработица. Через некоторое время экономические показатели достигают того уровня, который был перед началом кризиса. В этот момент стартует четвертая стадия экономического цикла, которая называется подъем.

Подъем

Следующая основная фаза экономического цикла является непосредственным продолжением стадии оживления. Все экономические показатели растут, причем с большей скоростью, чем в третьей фазе. Постепенно растут цены, что в полной степени компенсируется ростом заработных плат. Предложение соответствует спросу: весь производимый товар поглощается рынком и растущим спросом.

На фазе подъема экономического цикла должно соблюдаться одно условие: темпы роста цен на производимые товары должны превышать темпы роста зарплат. Это позволит увеличивать занятость и прибыль предприятий.

Бесконечно взрывной рост продолжаться не может. Фаза подъема достигает определенной точки, условного пика, в которой на некоторое время замирает. В это время разрабатываются и внедряются новые открытия и технологии, способные вывести экономику на новый уровень. Это приводит к росту издержек производства и росту цен при неизменном уровне зарплат. Постепенно снижается уровень потребительских возможностей и начинается кризис. Таким образом, причина возникновения экономического цикла напрямую вытекает из предыдущего цикла.

Каждый цикл является условным. Даже во время пика или стагнации возможны спады, волнения, подъемы. Кроме этого в циклах могут отсутствовать целые фазы – к примеру, за кризисом может сразу следовать оживление и подъем, без длительной стагнации.

График экономического цикла и его фазы:

Восемь приемов, которые помогают привлекать клиентов в кризис

Типы экономических кризисов

При анализе экономических циклов важную роль играет и тип кризиса, с которого начался цикл. Сегодня исследователи выделяют следующие типы кризисов в экономике:

Циклический | Самый глубокий кризис, охватывающий все отрасли. Его ключевая особенность заключается в том, что кризис вызывает организацию производства на качественно ином уровне. Старое оборудование и технологии вытесняются, производственные издержки снижаются, на смену приходят новые разработки, в полной мере соответствующие ожиданиям и требованиям общества. |

Промежуточный кризис | В отличие от циклического, он является непродолжительным и охватывает лишь отдельные экономические отрасли. В процессе оживления или подъема всегда возможно возникновение проблем, противоречий и диспропорций. В результате основная фаза ненадолго прерывается, и наблюдается спад. Такой кризис практически никогда не бывает длительным или острым, он устраняет проблемы и противоречия. Благодаря этому выравниванию, следующий циклический кризис окажется менее разрушительным, чем мог бы быть. |

Частичный кризис | Можно возникнуть на любой фазе экономического цикла и затрагивает отдельную сферу или отрасль. Прямой пример – финансовый кризис 1997 года. Он начался на азиатских биржах, и быстро перекинулся на большинство стран. |

Отраслевой кризис | Охватывает несколько смежных экономических отраслей. Спровоцировать отраслевой спад может как рост цен на сырье, материалы и энергоносители, так и естественное устаревание отдельных отраслей, появление каких-то инновационных разработок, способных изменить производство. |

Структурный кризис | Может продолжаться на протяжении нескольких экономических циклов. Он связан с глобальным преобразованием производственного процесса и внедрения новейших технологических достижений. К примеру, в 70-80-х годах было сразу несколько структурных кризисов – продовольственный, сырьевой, энергетический. |

Какие бывают экономические риски

Ухудшающееся финансовое положение предприятия способно спровоцировать конфликт между собственниками, что в свою очередь может вызвать интерес со стороны третьих лиц и привести к недружественному поглощению.

Читать статью

Источник

Экономический кризис характеризуется резким и значительным падением производства[1].

Первые крупные кризисы происходили в Англии в XVII веке. С развитием рыночной индустриальной экономики кризисы приобрели циклический характер и стали составлять одну из фаз экономического цикла.

Следствием экономического кризиса является уменьшение реального валового национального продукта, массовые банкротства и безработица, снижение жизненного уровня населения[2].

Товарный дефицит, в отличие от кризиса, как правило, вызывается внеэкономическими причинами и связан с нарушением нормального хода (экономического) воспроизводства под влиянием стихийных бедствий или политических действий (различных запретов, войн и т. п.).

Причины экономических кризисов[править | править код]

Австрийская школа[править | править код]

Согласно взглядам Австрийской экономической школы, главной причиной экономических кризисов является накопление большого числа «ошибочных инвестиций», что приводит к «кризису перепроизводства». Эти ошибки инвесторы и руководители бизнеса совершают под влиянием систематического крупного искажения информации, необходимой для принятия инвестиционных решений. Такой информацией являются цены на производимые товары и цены на ресурсы, необходимые для их производства. Одним из важнейших ресурсов для быстрого расширения производства австрийская школа считает деньги (в том числе кредитные). Если ожидаемые доходы будут завышены или занижены расходы, тогда ожидаемая прибыль окажется завышенной. Это и приведёт к массовым ошибочным инвестициям. Источником такой ошибочной информации, которая одновременно и сильно действует на всех инвесторов считают искажение цены денег – ссудного процента. Заниженная относительно «естественно-рыночной» ставка кредита приводит к «кредитной экспансии», создавая одновременно повышение платёжеспособного спроса и доступность кредита для расширения производства.[3]. Делается вывод, что кризис в рыночной экономике происходит в результате конъюнктуры на денежном рынке, создаваемой центральными банками и системой с нормой резервирования ниже 100 %, что приводит к «заниженным» процентным ставкам, росту денежной массы (см. Банковский мультипликатор). Это создаёт экономический бум. Фирмам кажется, что их проекты нужны экономике, будут прибыльны и они начинают инвестировать в потенциально убыточные проекты – делать «плохие инвестиции». Домохозяйства из-за роста цен перестают сберегать и начинают тратить больше своих доходов – берут ссуды. Бум вечно продолжаться не может и всегда наступает второй этап – крах, кризис. Кредитование падает, денежная масса падает, в результате цены снижаются, предприниматели терпят убытки. И потребители, и предприниматели в долгах. Начинаются оптимизации производства – происходят увольнения[3], что сильнее снижает спрос.

Марксизм[править | править код]

Карл Маркс отмечал, что до промышленной революции конца XVIII века не существовало никаких регулярно повторяющихся бумов и депрессий. Поскольку эти циклы возникают на исторической сцене примерно в то же самое время, что и современная промышленность, Маркс заключил, что кризисы являются неотъемлемой чертой именно капиталистической экономики[4], а не неким свойством денег или ссудного процента, которые существовали задолго до капитализма. Причину кризисов Маркс видел в производстве товаров сверх спроса. И дело не в ошибках оценки ёмкости рынка и даже не в желании владельцев капитала получить максимальную прибыль, а в самой природе и законах развития экономики, нацеленной на получение прибыли (Карл Маркс, «Капитал», т. 1. 1867 год).

По мнению Маркса, действия владельцев капитала (бизнесмены, капиталисты, корпорации) направлены на получение прибыли, которая является формой прибавочной стоимости. Прибыль отдельный владелец капитала получит только распродав (обменяв) произведённые товары. И каждый из капиталистов не видит принципиальных препятствий для этого. Значит, чтобы прибыль получили все предприниматели, нужно распродать все произведённые товары. При этом работники в форме заработной платы получают стоимость своей рабочей силы, которая суммарно всегда меньше, чем стоимость произведённых товаров. Работники выкупят на свою зарплату преимущественно потребительские товары. Вторую часть выкупленных товаров составят замещаемые средства производства и сырьё. Последняя часть произведённой стоимости, в том числе соответствующее количество прибавочной стоимости, будут проданы в форме товаров, предназначенных для личного потребления самих капиталистов и на расширение их бизнеса. При этом прибыль в денежной форме появляется в руках капиталиста лишь для того, чтобы воплотиться в новом товаре.

Таким образом, с точки зрения марксистского движения стоимости, баланс может соблюдаться, то есть все произведённые товары могут найти своего потребителя и будут оплачены. Это отличает теорию Маркса от теорий «недопотребления рабочим классом».

Однако конкуренция вынуждает капиталиста постоянно снижать затраты на единицу продукции и наращивать объём производства. В структуре себестоимости продукции увеличивается доля средств производства (прежнего, «овеществлённого» труда), при этом снижается доля сырья и рабочей силы (текущего, «живого» труда). Расширение производства неизбежно сталкивается с ограниченным размером совокупного платёжеспособного спроса – попытка распродать увеличенный объём товаров будет проходить в условиях, когда совокупные доходы увеличиваются медленнее, чем рост производства.

Из-за общего хаотичного характера рыночной экономики (несогласованности действий производителей) какой-то товар окажется в избытке, какой-то – в дефиците. Исходя из предположения, что каждый капиталист стремится максимизировать прибыль, предпринимаются специальные меры, чтобы расширить рамки ограниченного спроса: предлагаются всевозможные формы кредита, скидок, бонусов и т. п. Марксисты считают, что именно это создаёт дисбаланс между суммой зарплат (которая тратится преимущественно на потребление) и суммарной стоимостью потребительских товаров. Следствием этого становится сдвиг равновесия между спросом и предложением на товары и последующий резкий спад товарного производства, цепные банкротства и массовая безработица – то есть экономический кризис.

Марксисты считают, что избежать развития кризиса можно только соответствующим снижением цен на продукцию. Но это равносильно добровольному отказу от дополнительной прибыли, ради которой и предпринималось наращивание производства. В представлении капиталистов дело принимает форму нехватки денежных средств, чтобы была возможность распродать новый объём товаров по старым ценам. Предпринимаются попытки увеличить денежную массу, которая лишь кратковременно материализует прибыль, но не увеличивает реальный совокупный спрос. Кризис растягивается в фазу депрессии, которая продолжается до тех пор, пока не будет распродан «избыток» товаров. Ситуация усугубляется тем, что предприятия продолжают производить «дополнительные» товары, хотя и в меньшем объёме, чем в период экономического роста.

Общую сумму долгов формирует разрыв между общей ценой товаров и общей суммой зарплат, затрат на восстановление/расширение производства и личное потребления капиталистов. Стремление капиталистов к прибыли диктует необходимость снижения затрат (в том числе зарплат) и ограничение их (капиталистов) личного потребления. Создаётся разрыв платёжного баланса, предложение начинает стабильно превышать спрос. Для стимулирования совокупного спроса активно применяется кредитование (в том числе – потребительское кредитование). Владельцы капитала вынуждены отпускать товар в долг или в кредит. Через несколько циклов производства долги накапливаются. Неизбежно наступает фаза, когда товары перестают отпускать в долг, поскольку размер долговых обязательств превышает разумные возможности их погашения. Кредитование прекращается и спрос начинает уменьшаться очень быстрыми темпами.

Марксисты не считают кредит причиной кризиса. Кредитная пирамида является вынужденной мерой для смягчения уже сформировавшихся платёжного и производственного кризисов, то есть последующий кредитный (финансовый) кризис сам является следствием общего кризиса.

Это приведённая Карлом Марксом выдержка из миланской газеты Opinione, описывающая кризис, охвативший Европу и Северную Америку в 1857 году:

Банкротства достигли страшных масштабов. Каждый спрашивает себя, что его ждёт в будущем. Множество состояний исчезло, множество уменьшилось наполовину, множество семей, прежде зажиточных, сейчас находится в крайней нужде, множество рабочих сидит без работы.

Психологические причины кризисов[править | править код]

Ряд авторов считают, что среди причин и факторов, приводящих к экономическим кризисам, важнейшее место занимают психологические факторы, так как поведение субъектов экономической деятельности может оказаться «спусковым крючком» для кризиса. Так в XIX в. Джон Стюарт Милль отмечал, что объяснение кризисов следует искать в душевных особенностях человека, так как кредит, колебания которого составляют самую характерную черту кризисов, есть явление духовного порядка. Он подчеркивал, что паника уничтожает кредит и соответственно, вредит экономике[5].

Алан Гринспен пишет:

“Как определить, в какой момент иррациональный оптимизм завышает стоимость активов настолько, что резко возрастает риск внезапных и продолжительных падений.”[6]

В условиях экономического дисбаланса психологический настрой общества оказывает влияние на длительность и формы протекания кризиса, его последствия. Поэтому некоторые ученые считают, что для понимания происхождения и особенностей кризиса учёт психологического фактора важен едва ли не в той же степени, как и для понимания причин военных побед и поражений или причин революций[7].

Известный английский экономист Э. Ф. Шумахер в поисках альтернативного пути развития экономики и общества обращался к ценностным критериям буддийского мира. В своей работе «Малое прекрасно»[en], вышедшей в свет в 1973 году, он критикует экономическую систему, основанную на наращивании и возбуждении потребления, пишет о том, что «потребление – не цель, а средство, а показателем уровня жизни является максимальное благополучие при минимальном потреблении», и приходит к выводу, что «цивилизация рубит сук, на котором сидит, в частности, отравляя воду и хищнически уничтожая леса».

Цикличность экономики[править | править код]

О терминах «экономический кризис», «депрессия», «рецессия», «замедление» и «финансовый кризис»[править | править код]

Удачную трактовку терминов, аналогичных по своей сути, дал известный ученый-экономист середины XX века Мюррей Ротбард:[4]

В былые времена мы страдали от периодических экономических кризисов, внезапное начало которых называлось «паникой», а затяжной период после паники назывался «депрессией».

Самой известной депрессией нового времени является, конечно, же та, что началась в 1929 году с типичной финансовой паники и продолжалась вплоть до начала Второй мировой войны. После катастрофы 1929 года экономисты и политики решили, что это больше никогда не должно повториться. Чтобы успешно и без особых хлопот справиться с этой задачей, понадобилось всего лишь исключить из употребления само слово «депрессия». С того момента Америке больше не пришлось испытывать депрессий. Ибо когда в 1937-1938 годах наступила очередная жестокая депрессия, экономисты попросту отказались использовать это жуткое название и ввели новое более благозвучное понятие – рецессия. С тех пор мы пережили уже немало рецессий, но при этом ни одной депрессии.

Впрочем, довольно скоро слово «рецессия» тоже оказалось довольно резким для утонченных чувств американской публики. Судя по всему последняя рецессия была у нас в 1957-1958 годах. С того же времени у нас случались «спады», или даже лучше «замедления», а то и «отклонения».

Кризисы в истории[править | править код]

Профессор Оксфордского университета, историк Филип Кей (англ. Philip Kay) считает, что первый в мировой истории кризис разразился ещё в Римской империи в 88 году до нашей эры[8]. Другие ученые первым экономическим кризисом считают кризис 1825 г. в Англии, который также частично затронул экономику США и Франции, потому что это был первый кризис, который охватил сразу несколько отраслей промышленности[9].

- Экономический кризис (1900-1903)

- «Ножницы цен» (экономический кризис 1923 года)

- Великая депрессия (1929-1939)

- Нефтяной кризис 1973 года

- Кризис индустрии видеоигр 1983 года

- Аргентинский экономический кризис (конец 1990-х)

- Азиатский финансовый кризис (1997-1998)

- Экономический кризис в России (1998)

- Цементный кризис (2006-2008)

- Мировой финансовый кризис (2008-2011)

- Валютный кризис в России (2014-2015)

- Коронавирусная рецессия (2020)[en]

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Блюмин И. Г. Эволюция буржуазных теорий кризисов // Критика буржуазной политической экономии: В 3 томах. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – Т. III. Кризис современной буржуазной политической экономии. – С. 166-205. – 379 с. – 3200 экз.

- Варга Е. С. Избранные произведения: В 3 томах. – М.: Наука, 1974. – Т. 2. Экономические кризисы. – 432 с.

- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Глобальный кризис в ретроспективе. Краткая история подъемов и кризисов. От Ликурга до Алана Гринспена. – 1-е изд. – М.: Либроком, 2010. – 336 с. – ISBN 978-5-397-00998-0.

- Кризис в экономике / С. А. Хавина // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. – М. : Большая российская энциклопедия, 2004-2017.

- Мендельсон Л. А. Теория и история экономических кризисов и циклов: В 3 томах.

- Том I. – М.: Соцэкгиз, 1959. – 691 с. – 10 000 экз.

- Том II. – М.: Соцэкгиз, 1959. – 767 с. – 10 000 экз.

- Том III. – М.: Мысль, 1964. – 527 с. – 4000 экз.

- Трахтенберг И. А. Денежные кризисы. 1821-1938. – 2-е изд. – М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1963. – 730 с.

- Экономические кризисы / Покатаев Ю. Н. // Чаган – Экс-ле-Бен. – М. : Советская энциклопедия, 1978. – (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969-1978, т. 29).

Ссылки[править | править код]

- Нынешний экономический кризис в исторической перспективе

- Экономический кризис «Экономический словарь»

- Что такое настоящий кризис?

- Энциклопедия финансового кризиса

- Социально-экономический кризис в СССР

- АСКАР АКАЕВ: Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационно-технологического развития (недоступная ссылка). Дата обращения: 9 марта 2009. Архивировано 25 мая 2009 года.

- Причина экономических кризисов за последние 60 лет. Наоми Кляйн

Источник