Клеточный цикл его периодизация и регуляция

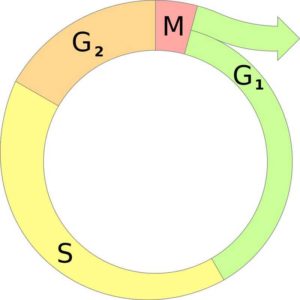

Клеточный цикл представляет собой сложную последовательность событий предшествующих делению или гибели клетки. В эукариотических клетках этот процесс включает в себя четыре отдельные фазы: фаза Gap 1 (G1); фаза синтеза (S); фаза Gap 2 (G2); митоз (M).

Фазы G1, S и G2 клеточного цикла вместе называются интерфазой. Делящаяся клетка проводит большую часть своего времени именно в интерфазе, поскольку при подготовке к делению она растет. Фаза митоза связана с разделением ядерных хромосом с последующим цитокинезом (разделение цитоплазмы на две отдельные клетки). В конце митотического цикла образуются две разные дочерние клетки. Каждая клетка содержит идентичный генетический материал.

Время, необходимое для завершения деления клетки зависит от ее типа. К примеру, клетки крови в костном мозге, клетки кожи, клетки желудка и кишечника, делятся быстро и постоянно. Другие клетки делятся при необходимости, заменяя поврежденные или мертвые клетки. К таким типам клеток относятся клетки почек, печени и легких. Другие типы клеток, в том числе нервные клетки, прекращают деление после созревания.

Периоды и фазы клеточного цикла

Схема основных фаз клеточного цикла

Два основные периода клеточного цикла эукариот включат интерфазу и митоз:

Интерфаза

Во время этого периода, клетка удваивает свою цитоплазму и синтезирует ДНК. По оценкам, делящаяся клетка тратит около 90-95% своего времени на интерфазу, которая состоит из следующих 3-х фаз:

- Фаза G1: промежуток времени до синтеза ДНК. В этой фазе клетка увеличивает свои размеры и количество органелл, подготавливаясь к делению. Клетки животных в этой фазе диплоидны, что означает наличие двух наборов хромосом.

- S-фаза: этап цикла, в течение которого синтезируется ДНК. В большинстве клеток имеется узкое временное окно, в течение которого происходит синтез ДНК. Содержание хромосом в этой фазе удваивается.

- Фаза G2: период после синтеза ДНК, но до начала митоза. Клетка синтезирует дополнительные белки и продолжает увеличиваться в размерах.

Фазы митоза

Во время митоза и цитокинеза содержимое материнское клетки равномерно распределяется между двумя дочерними клетками. Митоз имеет пять фаз: профаза, прометафаза, метафаза, анафаза и телофаза.

- Профаза: на этой стадии изменения происходят как в цитоплазме, так и в ядре делящейся клетки. Хроматин конденсируется в дискретные хромосомы. Хромосомы начинают мигрировать к центру клетки. Ядерная оболочка ломается и волокна шпинделя образуются на противоположных полюсах клетки.

- Прометафаза: фаза митоза в эукариотических соматических клетках после профазы и предшествующая метафазе. В прометафазе ядерная мембрана распадается на многочисленные «мембранные везикулы», а хромосомы внутри образуют белковые структуры, называемые кинетохорами.

- Метафаза: на этом этапе ядерная мембрана полностью исчезает, формируется веретено деление, а хромосомы располагаются на метафазной пластине (плоскость, которая одинаково удалена от двух полюсов клетки).

- Анафаза: на этой стадии парные хромосомы (сестринские хроматиды) разделяются и начинают двигаться к противоположным концам (полюсам) клетки. Веретено деления, не связанное с хроматидами, вытягивается и удлиняет клетку.

- Телофаза: на этом этапе хромосомы достигают новых ядер, а генетическое содержание клетки делится поровну на две части. Цитокинез (деление эукариотической клетки) начинается до конца митоза и заканчивается вскоре после телофазы.

Цитокинез

Цитокинез – процесс разделение цитоплазмы в эукариотических клетках, которые продуцируют различные дочерние клетки. Цитокинез возникает в конце клеточного цикла после митоза или мейоза.

При делении клеток животных цитокинез возникает, когда сократительное кольцо образует расщепленную борозду, которая зажимает клеточную мембрану пополам. В растительных клетках строится клеточная пластинка, которая делит клетку на две части.

Как только клетка завершит все фазы клеточного цикла, она возвращается в фазу G1 и весь цикл повторяется снова. Клетки организма также способны находится в состояние покоя, которое называется фазой Gap 0 (G0) в любой момент своего жизненного цикла. Они могут оставаться на этой стадии в течение очень длительного периода времени, пока не поступят сигналы к прохождению через клеточный цикл.

Клетки, которые содержат генетические мутации, постоянно помещаются в фазу G0, чтобы препятствовать их реплицированию. Когда клеточный цикл идет не так, как надо, нарушается нормальный рост клеток. Могут развиться раковые клетки, которые получают контроль над своими собственными сигналами роста и продолжают размножаться беспрепятственно.

Клеточный цикл и мейоз

Не все клетки делятся через процесс митоза. Организмы, которые размножаются половым путем, также подвергаются типу клеточного деления, называемого мейозом. Мейоз возникает в половых клетках и аналогичен процессу митоза. Однако после полного клеточного цикла в мейозе образуются четыре дочерние клетки. Каждая клетка содержит половину числа хромосом исходной (родительской) клетки. Это означает, что половые клетки являются гаплоидными клетками. Когда гаплоидные мужские и женские половые клетки объединяются в процессе, называемом оплодотворением, они образуют одну диплоидную клетку, называемую зиготой.

Не нашли, то что искали? Используйте форму поиска по сайту

Источник

Повторяющаяся совокупность событий, обеспечивающих деление эукариотических клеток, получила название клеточного цикла. Продолжительность клеточного цикла зависит от типа делящихся клеток. Некоторые клетки, например, нейроны человека, после достижения стадии терминальной дифференцировки прекращают свое деление вообще. Клетки легких, почек или печени во взрослом организме начинают делиться лишь в ответ на повреждение соответствующих органов. Клетки эпителия кишечника делятся на протяжении всей жизни человека. Даже у быстро пролиферирующих клеток подготовка к делению занимает около 24 ч. Клеточный цикл разделяют на стадии : Митоз – М-фаза, деление клеточного ядра. G1 -фаза период перед синтезом ДНК. S-фаза – период синтеза (репликации ДНК). G2-фаза – период между синтезом ДНК и митозом. Интерфаза – период, включающий в себя G1 -, S- и G2-фазы. Цитокинез – деление цитоплазмы. Точка рестрикции, R-point – время в клеточном цикле, когда продвижение клетки к делению становится необратимым. G0 фаза – состояние клеток, достигших монослоя или лишенных фактора роста в ранней G1 фазе.Делению клетки (митозу или мейозу) предшествует удвоение хромосом, которое происходит в периоде S клеточного цикла. Период обозначают первой буквой слова synthesis – синтез ДНК. С момента окончания периода S до завершения метафазы ядро содержит в четыре раза больше ДНК, чем ядро сперматозоида или яйцеклетки, а каждая хромосома состоит из двух идентичных сестринских хроматид.

Во время митоза хромосомы конденсируются и в конце профазы или начале метафазы становятся различимыми при оптической микроскопии. Для цитогенетического анализа обычно используют препараты именно метафазных хромосом. В начале анафазы центромеры гомологичных хромосом разъединяются, и хроматиды расходятся к противоположным полюсам митотического веретена. После того как к полюсам отойдут полные наборы хроматид (с этого момента их называют хромосомами), вокруг каждого из них образуется ядерная оболочка, формируя ядра двух дочерних клеток (разрушение ядерной оболочки материнской клетки произошло в конце профазы ). Дочерние клетки вступают в период G1 , и только при подготовке к следующему делению они переходят в период S и в них происходит репликация ДНК. Клетки со специализированными функциями, длительное время не вступающие в митоз или вообще утратившие способность к делению, находятся в состоянии, называемом периодом G0 . Большинство клеток в организме диплоидные – то есть имеют два гаплоидных набора хромосом (гаплоидный набор – это число хромосом в гаметах, у человека он составляет 23 хромосомы, а диплоидный набор хромосом – 46). В гонадах предшественники половых клеток сначала претерпевают ряд митотических делений, а затем вступают в мейоз – процесс образования гамет, состоящий из двух последовательных делений. В мейозе гомологичные хромосомы спариваются (отцовская 1-я хромосома с материнской 1-й хромосомой и т. д.), после чего в ходе так называемого кроссинговера происходит рекомбинация, то есть обмен участками между отцовской и материнской хромосомами. В результате качественно изменяется генетический состав каждой из хромосом. В первом делении мейоза расходятся гомологичные хромосомы (а не сестринские хроматиды, как в митозе), вследствие чего образуются клетки с гаплоидным набором хромосом, каждая из которых содержит по 22 удвоенные аутосомы и одной удвоенной половой хромосоме. Между первым и вторым делениями мейоза нет периода S, а в дочерние клетки во втором делении расходятся сестринские хроматиды. В итоге образуются клетки с гаплоидным набором хромосом, в которых вдвое меньше ДНК, чем в диплоидных соматических клетках в периоде G1, и в 4 раза меньше – чем в соматических клетках по окончании периода S. При оплодотворении число хромосом и содержание ДНК у зиготы становится таким же, как в соматической клетке в периоде G1. Период S в зиготе открывает путь к регулярному делению, характерному для соматических клеток.

Митоз(от греч. mitos – нить) – деление ядра, следующее за репликацией хромосом, в результате чего дочерние ядра содержат то же число хромосом, что и родительские. Митоз имеет сложный механизм, включающий несколько фаз, необходимость которого возникла в процессе эволюции тогда, когда появились клетки с резко увеличенным количеством ДНК, упакованной в отдельные хромосомы. Процесс митоза составляют: профаза,прометафаза, метафаза, анафаза и телофаза.

Профаза.В начале профазы многочисленные цитоплазматические микротрубочки, входящие в состав цитоскелета, распадаются; при этом образуется большой пул свободных молекул тубулина. Эти молекулы вновь используются для построения главного компонента митотического аппарата – митотического веретена. Каждая пара центриолей становится частью митотического центра, от которого лучами расходятся микротрубочки (фигура “звезда”). Вначале обе звезды лежат рядом около ядерной мембраны. В поздней профазе пучки полюсных микротрубочек, взаимодействующие друг с другом (и видимые в световой микроскоп как полюсные нити), удлиняются и как будто расталкивают два митотических центра друг от друга вдоль наружной поверхности ядра. Таким способом образуется биполярное митотическое веретено.

Вторая стадия митоза – прометафаза начинается с быстрого распада ядерной оболочки на мелкие фрагменты, неотличимые от фрагментов цитоплазматического ретикулума. Эти фрагменты остаются видимыми около веретена. В клетках млекопитающих прометафаза занимает 10-20 минут. Расположенное около ядра митотическое веретено может теперь проникнуть в ядерную область. В хромосомах с каждой стороны центромеры образуются особые структуры – кинетохоры. Обычно у каждой хромосомы оказывается по одной кинетохорной нити, связанной с каждым из полюсов. В результате этого возникают две противоположно направленные силы, которые и приводят хромосому в экваториальную плоскость. Таким образом, беспорядочные прометафазные движения хромосом и их случайная окончательная ориентация обеспечивает случайную сегрегацию хроматид между дочерними клетками, столь важную в мейозе.

Третья стадия митоза – метафаза часто продолжается длительное время. Все хромосомы располагаются таким образом, что их центромеры лежат в одной плоскости (метафазная пластинка). Метафазные хромосомы удерживаются в обманчиво статичном состоянии сбалансированными полярными силами. За ориентацию хромосом перпендикулярно оси митотического веретена и расположение их на равном расстоянии от обеих полюсов веретена, скорее всего, ответственны кинетохорные нити. Вероятно, такое расположение хромосом в метофазной пластинке обусловлено способом создания тянущей силы в митотическом веретене: этот способ таков, что сила, действующая на кинетохорные нити тем слабее, чем ближе к полюсу находятся кинетохоры . см. метафаза 1 и 2. Каждая хромосома удерживается в метафазной пластинке парой кинетохоров и двумя пучками связанных с ними нитей, идущих к противоположным полюсам веретена. Метафаза резко оканчивается разделением двух кинетохоров каждой хромосомы.

Четвертая стадия митоза – анафаза продолжается обычно всего несколько минут. Анафаза начинается внезапным расщеплением каждой хромосомы, которое обусловлено разделением сестринских хроматид в точке их соединения в центромере. Это расщепление, разделяющее кинетохоры , не зависит от других событий митоза и происходит даже в хромосомах, не прикрепленных к митотическому веретену; оно позволяет полярным силам веретена, действующим на метафазную пластинку, начать перемещение каждой хроматиды к соответствующим полюсам веретена со скоростью порядка 1 мкм/мин. Во время этого анафазного движения кинетохорные нити укорачиваются по мере того, как хромосомы приближаются к полюсам. Примерно в это же время удлиняются нити митотического веретена и два полюса веретена расходятся еще дальше. Далее см. Митоз: движение хромосом в анафазе Клеточная стадия, на которой хромосомы расходятся к двум полюсам новых дочерних клеток.

В пятой заключительной стадии митоза телофазе разделенные дочерние хроматиды подходят к полюсам, кинетохорные нити исчезают. После удлинения полюсных нитей вокруг каждой группы дочерних хроматид образуется новая ядерная оболочка. Конденсированный хроматин начинает разрыхляться, появляются ядрышки, и митоз заканчивается.

Пролиферация. Основной способ деления тканевых клеток — это митоз. По мере увеличения числа клеток возникают клеточные группы, или популяции, объединенные общностью локализации в составе зародышевых листков (эмбриональных зачатков) и обладающие сходными гистогенетическими потенциями. Клеточный цикл регулируется многочисленными вне- и внутриклеточными механизмами. К внеклеточным относятся влияния на клетку цитокинов, факторов роста, гормональных и нейрогенных стимулов. Роль внутриклеточных регуляторов играют специфические белки цитоплазмы. В течение каждого клеточного цикла существуют несколько критических точек, соответствующих переходу клетки из одного периода цикла в другой. При нарушении внутренней системы контроля клетка под влиянием собственных факторов регуляции элиминируется апоптозом, либо на некоторое время задерживается в одном из периодов цикла.

11. Строение хромосомы. Типы хромосом. Эу– и гетерохроматин.

Хромосома – постоянный компонент ядра, отличающийся особой структурой, индивидуальностью, функцией и способностью к самовоспроизведению, что обеспечивает их преемственность, а тем самым и передачу наследственной информации от одного поколения растительных и животных организмов к другому.

Размеры хромосом у разных организмов варьируют в широких пределах. Длина хромосом может колебаться от 0,2 до 50 мкм. Число хромосом у различных объектов также значительно колеблется, но характерно для каждого вида животных или растений. Совокупность числа, величины и морфологии хромосом называется кариотипом данного вида.

Хромосомы животных и растений представляют собой палочковидные структуры разной длины с довольно постоянной толщиной, у большей части хромосом удается легко найти зону первичной перетяжки, которая делит хромосому на два плеча. В области первичной перетяжки находится центромера, где расположен кинетохор. Некоторые хромосомы имеют вторичную перетяжку.

В конце интерфазы каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид. Каждая из них, в свою очередь, состоит из двух половинок – полухроматид или хромонем. Хромонемы содержат уплотненные участки – хромомеры, которые в световом микроскопе имеют вид темноокрашенных гранул. Их число, положение и величина в обеих хроматидах одинаковы и для каждой хромосомы относиельно постоянны. Расстояния между хромомерами называются межхромомерными участками.

Когда говорят о морфологии хромосом, то принимают во внимание следующие признаки: длину плеч, положение центромеры, наличие вторичной перетяжки или спутника. Спутники разных хромосом отличаются по форме, величине и длине нити, соединятющей их с основным телом.

Спутник – это хромосомный сегмент, чаще всего гетерохроматический, расположенный дистально от вторичной перетяжки. По классическим определениям спутник – сферическое тельце с диаметром, равным диаметру хромосомы или меньше его, которое связано с хромосомой тонкой нитью. Выделяют следующие 5 типов спутников:

1. микроспутники– сфероидальной формы, маленькие спутники с диаметром вдвое или еще меньше диаметра хромосомы;

2. макроспутники– довольно крупные формы спутников с диаметром, превышающим половину диаметра хромосомы;

3. линейные С. – спутники, имеющие форму длинного хромосомного сегмента. Вторичная перетяжка значительно удалена от терминального конца;

4. терминальные С. – спутники, локализованные на конце хромосомы;

5. интеркалярные С. – спутники, локализованные между двумя вторичными перетяжками.

Вторичная перетяжка, соединяющая спутник с телом хромосомы, способна к участию в процессе формирования и сборки ядрышек. Такая вторичная перетяжка поэтому называется еще ядрышковым организатором.

Спутник вместе с вторичной перетяжкой составляют спутничный район. Вторичные перетяжки могут быть у одних хромосом на длинном плече, у других – на коротком. Концевые участки хромосомы называют теломерами. Особенность их состоит в том, что они не способны к соединению с другими участками хромосом.

Нормальная длина каждой хромосомы и суммарная длина всех хромосом кариотипа постоянна. Морфология хромосомы определяется в первую очередь положением центромеры. В соответствии с местом расположения центромеры выделяют основные формы хромосом: метацентрические, субметацентрические, акроцентрические и изохромосомы.

Метацентрические хромосомы отличаются тем что плечи у них одинаковой или почти одинаковой длины. Субметацентрические хромосомы имеют плечи разной длины. У акроцентрических хромосом центромера расположена к близко к одной из теломер.

Изохромосомы– моноцентрические хромосомы с двумя генетически идентичными плечами, появляющиеся как результат неправильного деления центромеры после разрыва и воссоединения сестринских хроматид в области центромеры. Изохромосома имеет одинаковые плечи в результате деления центромеры по горизонтали. Дицентрические и ацентрические изохромосомы образуются после разрыва сестринских хроматид вне центромерной области и воссоединения их в центрические и ацентрический фрагменты.

Хроматин – основной компонент клеточного ядра. В среднем в хроматине 40% приходится на ДНК и около 60% на белки. В структурном отношении хроматин представляет собой нитчатые комплексные молекулы дезоксирибонуклеопротеида, которые состоят из ДНК, ассоциированной с гистонами и иногда еще с негистоновыми белками. Способность к дифференциальному окрашиванию легла в основу выявления двух фракций хроматина – гетеро – и эухроматина. Хейтц, открывший это явление, нашел, что определенные участки хромосом остаются в конденсированном состоянии в течении всего клеточного цикла и назвал их гетерохроматин, а участки, деконденсирующиеся в конце митоза и слабо окрашенные – эухроматином. Гетерохроматиновые участки функционально менее активны, чем эухроматиновые, в которых и локализована большая часть известных генов. Однако, гетерохроматин имеет определенное генетическое влияние; к примеру, определяющие пол хромосомы не могут рассматриваться как генетически неактивные, хотя они часто полностью состоят из гетерохрома тина. Кроме того, установлено, что стабильность генетического выражения эухроматина обуславливается близостью к гетерохроматину.

Источник