Как называется цикл реакций

Представьте себе, что все белки, жиры и углеводы, которые мы получаем с приемом пищи, распадаются на маленькие пазлы, которые собираются вновь только в одном определенном участке нашего организма – митохондриях. Там же происходит сортировка и параллельное протекание реакций созидания и разрушения. Разберемся подробнее:

Что такое цикл Кребса

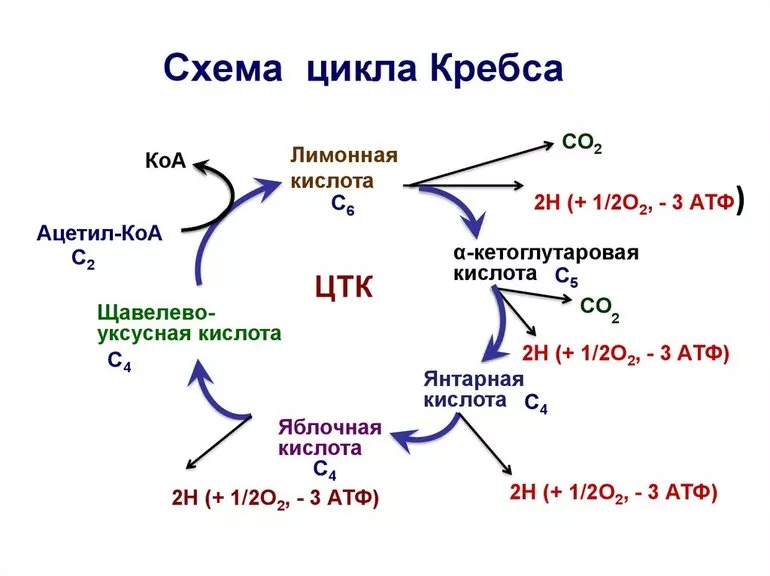

Цикл Кребса – это цепочка химических реакций, происходящих в митохондриях каждой клетки нашего тела, которая называется циклом потому, что продолжается непрерывно. Она же является и общим конечным путем окисления ацетильных групп (в виде ацетил-КоА), в которые превращается в процессе распада большая часть органических молекул, играющих роль «клеточного топлива» или «субстратов окисления»: углеводов, жирных кислот и аминокислот.

Функции цикла Кребса:

- анаболическая (синтез новых органических веществ);

- энергетическая (питание организма)

- катаболическая (превращение некоторых веществ в катализаторы)

- транспортная (транспортировка водорода, участвующего в дыхании клеток).

Атомы водорода, высвобождающиеся в окислительно-восстановительных реакциях, доставляются в цепь переноса электронов при участии НАД- и ФАД- зависимых дегидрогеназ, в результате чего происходит образование 12 высокоэнергетических фосфатных связей: синтез 12 молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) из аденозиндифосфорной кислоты (АДФ).

Как работает цикл Кребса?

В организме аминокислоты, жирные кислоты и пируват образуют ацетил-КоА.

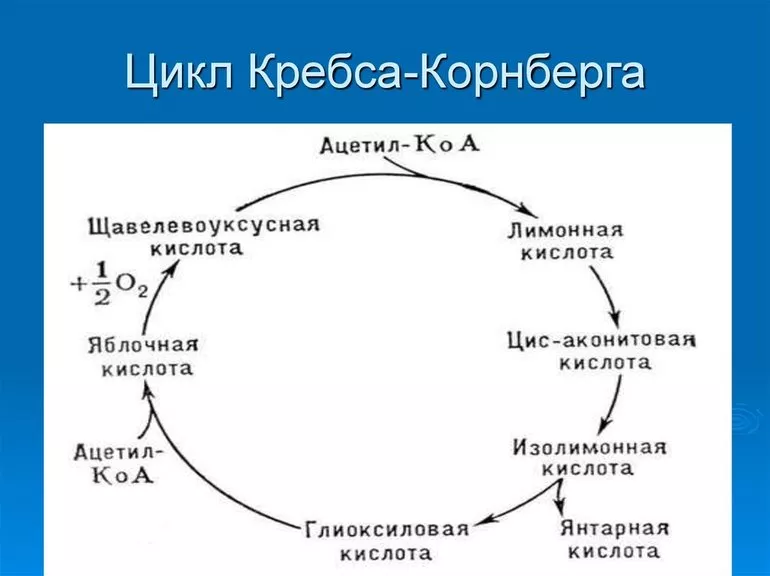

Когда ацетил-КоА попадает в митохондриальный матрикс, он связывается с молекулой оксалацетата и превращается в лимонную кислоту (цитрат). Цитрат, в свою очередь, под действием фермента аконитазы превращается в цис-аконитат, оставляя молекулу воды.

В свою очередь цис-аконитат превращается в изоцитрат под действием фермента изоцитратдегидрогеназы. Изоцитрат превращается в альфа-кетоглутарат под действием изоцитратдегидрогеназы.

Альфа-кетоглутарат превращается в сукцинил-КоА альфа-кетоглутаратдегидрогеназой и добавлением ацетил-КоА. Он подвергается сукцинату под действием сукцинат-тиокиназы. Сукцинатдегидрогеназа превращает его в фумарат. Фумарат превращается в L-малат через фумаразу. L-малат под действием фермента малатдегидрогеназы восстанавливает оксалацетат, который может снова вступать в реакцию с молекулой ацетил-КоА и повторять цикл.

Результатом этого цикла является образование CO2 и водорода, а также воды. Ионы на выходе из процесса участвуют в ресинтезе АТФ, что помогает организму восстановить еще один источник энергии – трифосфат аденозина.

Стадии цикла Кребса

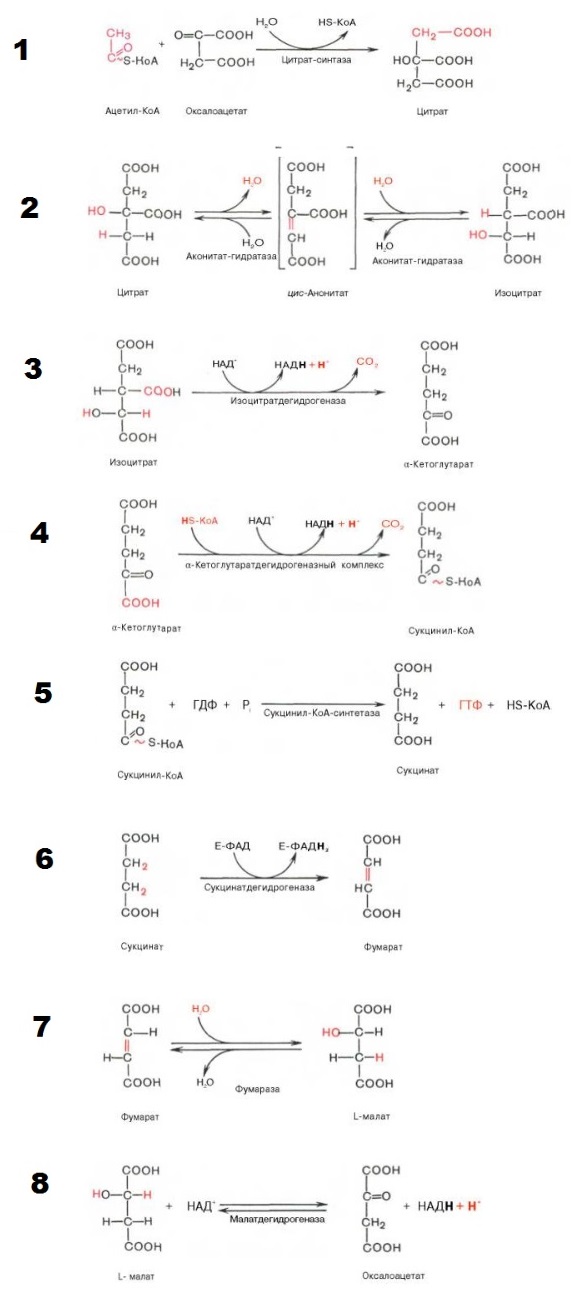

Окисление ацетильного остатка происходит в несколько стадий, образующих циклический процесс из 8 основных этапов:

Основные этапы цикла Кребса | |

I этап | Конденсация ацетил-КоА и оксалоацетата с образованием цитрата. |

Происходит реакция отщепление карбоксильной группы аминокислот, в процессе которой образуется ацетил-КоА *он выполняет функцию транспортировки углерода в различных обменных процессах. При соединении с молекулой щавелевой кислоты получается цитрат *фигурирует в буферных обменах. На данном этапе кофермент А полностью высвобождается, и получаем молекулу воды. Данная реакция необратима. | |

II этап | Превращение цитрата в изоцитрат. |

Дегидрирование (отщепление молекул воды) от цитрата, в результате которого получается цис-аконитат. И присоединяя молекулу воды, переходит в изолимонную кислоту (изоцитрат) | |

III этап | Превращение изоцитрата в а-кетоглутарат. |

Изолимонная кислота(изоцитрат) дегидрируется в присутствии НАД- зависимой изо-цитратдегидрогеназы.На выходе получаем альфа-кетоглутарат. *Альфа-кетоглутарат участвует в регуляции всасывания аминокислот, нормализует метаболизм и положительно влияет на антистрессорные процессы. Также образуется NADH (аллостерический фермент) | |

IV этап | Окисление α-кетоглутарата до сукцинил-КоА |

Окислительное декарбоксилирование а-кетоглутарата с образованием сукцинил-КоА – тиоэфира, содержащего высокоэнергетическую фосфатную связь. | |

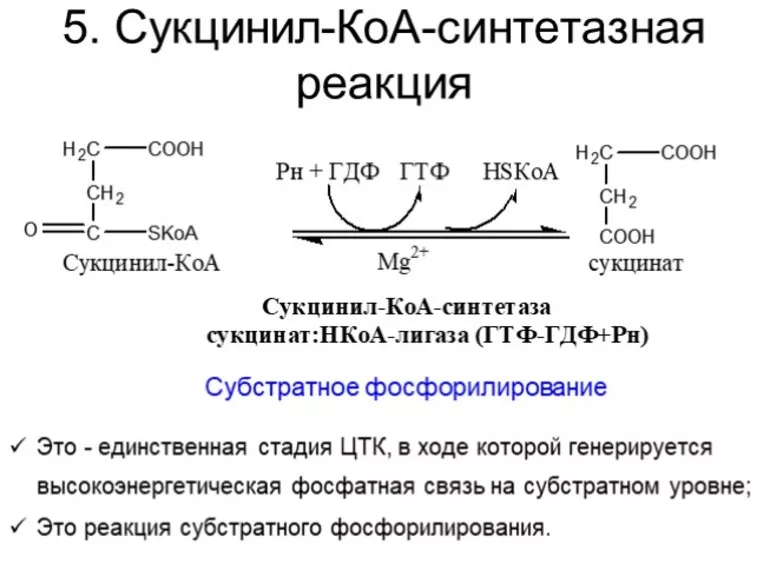

V этап | Превращение сукцинил-КоА в сукцинат. |

Пятая реакция катализируется ферментом сукцинил-КоА-синтетазой. В ходе этой реакции сукцинил-КоА при участии ГТФ и неорганического фосфата превращается в янтарную кислоту (сукцинат). Так же происходит образование высокоэргической фосфатной связи ГТФ за счет тиоэфирной связи сукцинил-КоА. | |

VI этап | Дегидрогенирование сукцината. Образование фумарата. |

Образовавшийся сукцинат превращается в фумарат под действием фермента сукцинат-дегидрогеназы. Единственная дегидрогеназная реакция цикла Кребса, в ходе которой осуществляется прямой перенос водорода с субстрата на флавопротеин без участия НАД+. | |

VII этап | Образование малата из фумарата. |

Под влиянием фермента фумаратгидратазы (фумаразы). Образовавшаяся при этом фумаровая кислота гидратируется, продуктом реакции является L-яблочная кислота (L-малат). | |

VIII этап | Превращение малата в оксалоацетат. |

Под влиянием митохондриальной НАД-зависимой малатдегидрогеназы происходит окисление L-малата в оксалоацетат. Происходит полное «сгорание» одной молекулы ацетил-КоА. Для непрерывной работы цикла необходимо постоянное поступление в систему ацетил-КоА. А коферменты (НАД+ и ФАД), перешедшие в восстановленное состояние, должны снова и снова окисляться. | |

Реакции цикла Кребса по стадиям

Для облегчения запоминания ферментативных реакций цикла:

ЩУКа съела ацетат, получается цитрат

через цис-аконитат будет он изоцитрат

водороды отдав НАД, он теряет СО2

этому безмерно рад альфа-кетоглутарат

окисление грядёт: НАД похитит водород

В1 и липоат с коэнзимом А спешат,

отбирают СО2, а энергия едва

в сукциниле появилась сразу ГТФ родилась

и остался сукцинат. вот добрался он до ФАДа,

водороды тому надо водороды потеряв,

стал он просто фумарат. фумарат воды напился,

и в малат он превратился тут к малату НАД пришёл,

водороды приобрёл ЩУКа снова объявилась

и тихонько затаилась Караулить ацетат…

Источник

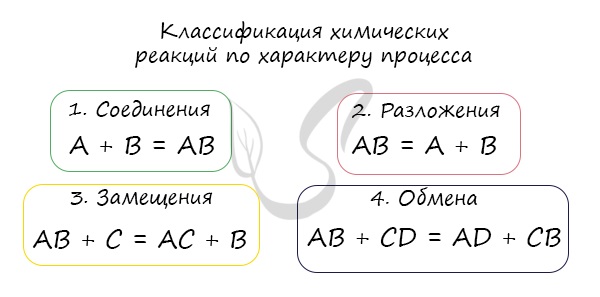

Существует несколько классификаций реакций, протекающих в неорганической и органической химии.

По характеру процесса

- Соединения

- Разложения

- Замещения

- Обмена

Так называют химические реакции, где из нескольких простых или сложных веществ получается одно

сложное вещество. Примеры:

4Na + O2 = 2Na2O

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

В результате реакции разложения сложное вещество распадается на несколько сложных или простых веществ. Примеры:

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + 2O2

Сa(OH)2 = CaO + H2O

В ходе реакций замещения атом или группа атомов в молекуле замещаются на другой атом или группу атомов. Примеры:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

2KI + Cl2 = 2KCl + I2

К реакциям обмена относятся те, которые протекают без изменения степеней окисления и выражаются в обмене компонентов между веществами.

Часто обмен происходит анионами/катионами:

2KOH + MgCl2 = Mg(OH)2↓ + 2KCl

AgF + NaCl = AgCl↓ + NaF

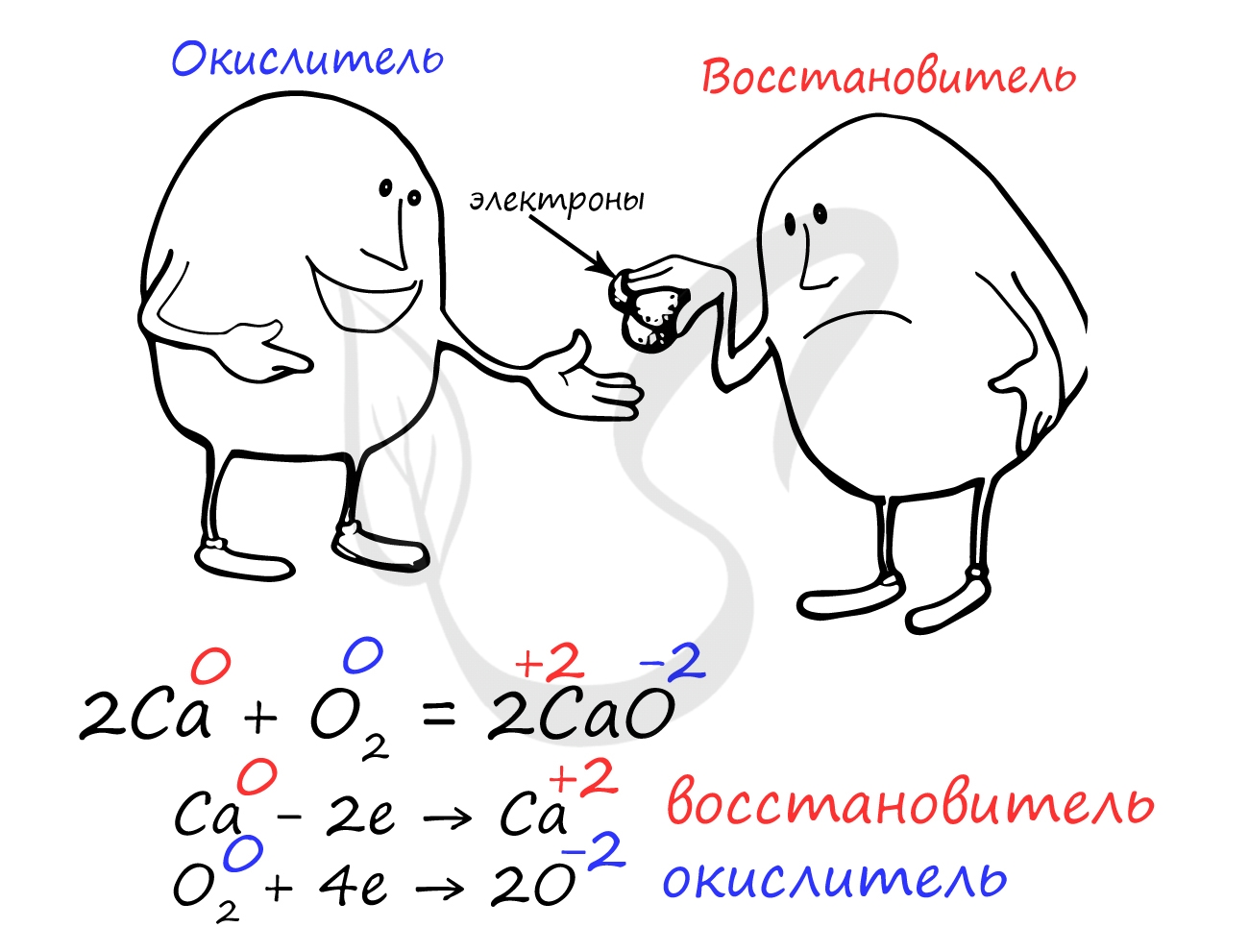

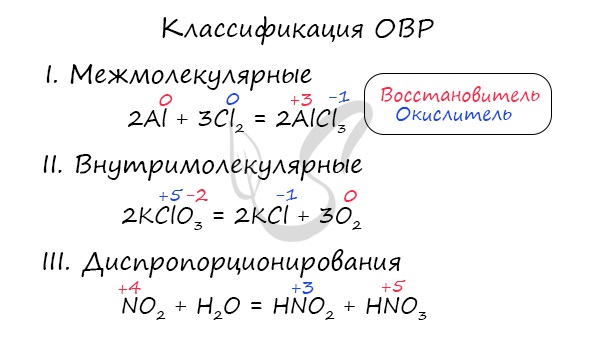

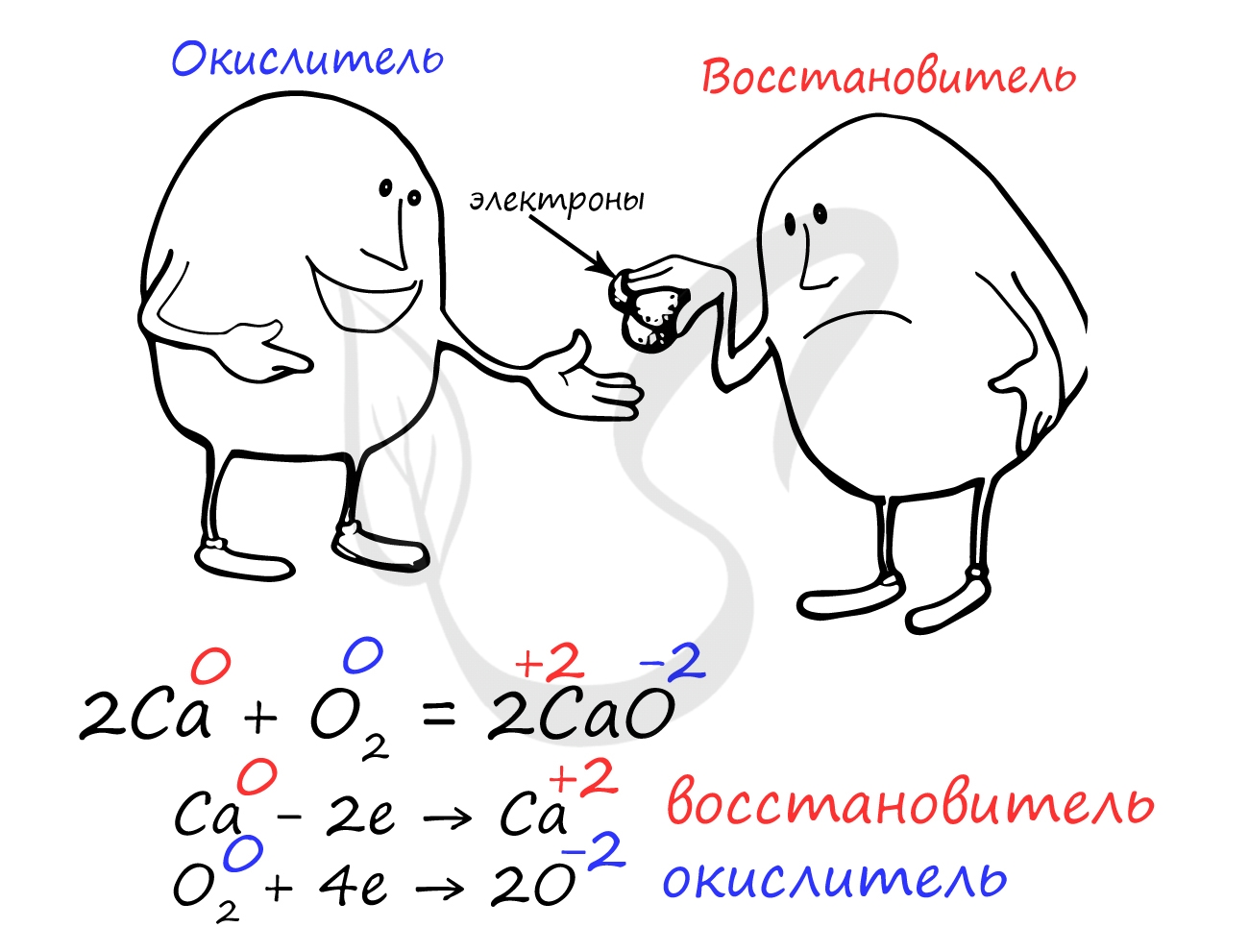

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР)

Это те химические реакции, в процессе которых происходит изменение степеней окисления химических элементов, входящих в состав

исходных веществ. ОВР подразделяются на:

- Межмолекулярные – атомы окислителя и восстановителя входят в состав разных молекул. Примеры:

- Внутримолекулярные – атомы окислителя и восстановителя в составе одного сложного вещества. Примеры:

- Диспропорционирование – один и тот же атом является и окислителем, и восстановителем

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

K2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4

+ Cr2(SO4)3 + H2O

KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

KClO3 → KCl + O2

KOH + Cl2 → (t) KCl + KClO3 + H2O

KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O

Замечу, что окислителем и восстановителем могут являться только исходные вещества (а не продукты!) Окислитель всегда понижает свою СО,

принимая электроны в процессе восстановления. Восстановитель всегда повышает свою СО, отдавая электроны в процессе окисления.

От обилия информации можно запутаться. Я рекомендую сформулировать четко: “Окислитель – понижает СО, восстановитель – повышает СО”. Запомнив

эту информацию таким образом, вы не будете путаться.

ОВР уравнивают методом электронного баланса, с которым мы подробно познакомимся в разделе “Решения задач”.

Обратимые и необратимые реакции

Обратимые реакции – такие химические реакции, которые протекают одновременно в двух противоположных направлениях: прямом и обратном.

При записи реакции в таких случаях вместо знака “=” ставят знак обратимости “⇆”.

Классическим примером обратимой реакции является синтез аммиака и реакция этерификации (из органической химии):

N2 + 3H2 ⇆ 2NH3

CH3COOH + C2H5OH ⇆ CH3COOC2H5 + H2O

Необратимые реакции протекают только в одном направлении, до полного расходования одного из исходных веществ. Главное отличие их от

обратимых реакций в том, что образовавшиеся продукты реакции не взаимодействуют между собой с образованием исходных веществ.

Иногда сложно бывает отличить обратимую реакцию от необратимой, однако я дам несколько советов, которые советую взять на вооружение.

В результате необратимых реакций:

- Образуются малодиссоциирующие вещества (например – вода, однако есть исключения – реакция этерификации)

- Реакция сопровождается выделение большого количества тепла

- В ходе реакции образуется газ или выпадает осадок

Примеры необратимых реакций:

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl (выпадает осадок)

NaOH + HCl = NaCl + H2O (образуется вода)

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 (сопровождается выделением большого количества тепла)

Реакции и агрегатное состояние фаз

Фазой в химии называют часть объема равновесной системы, однородную во всех своих точках по химическому

составу и физическим свойствам и отделенную от других частей того же объема поверхностью раздела. Фаза бывает жидкой,

твердой и газообразной.

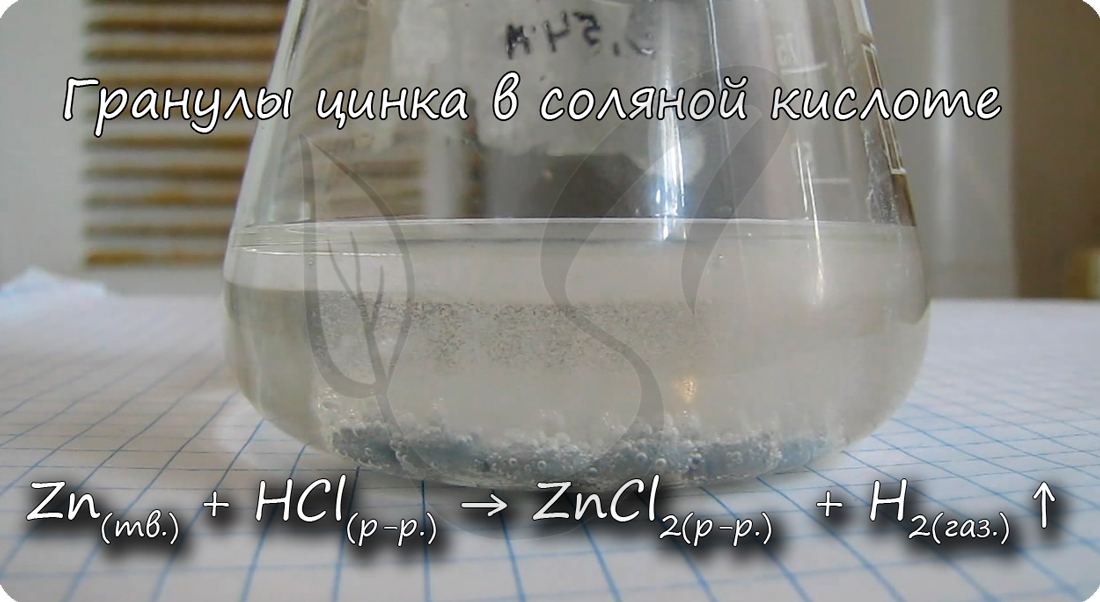

Все реакции можно разделить на гетеро- и гомогенные. Гетерогенные реакции (греч. heterogenes – разнородный) – реакции, протекающие на

границе раздела фаз, в неоднородной среде. Скорость таких реакций зависит от площади соприкосновения реагирующих веществ.

К гетерогенным реакциям относятся следующие реакции (примеры): жидкость + газ, газ + твердое вещество,

твердое вещество + жидкость. Примером такой реакции может послужить взаимодействие твердого цинка и раствора соляной кислоты:

Zn(тв.) + 2HCl(р-р.) = ZnCl2(р-р.) + H2(газ.)↑

Гомогенные реакции (греч. homogenes – однородный) – реакции, протекающие между веществами, находящимися в одной фазе.

К гомогенным реакциям относятся (примеры): жидкость + жидкость, газ + газ, твердое вещество + твердое вещество. Примером

такой реакции может служить взаимодействие между растворами уксусной кислоты и едкого натра.

NaOH(р-р.) + CH3COOH(р-р.) = CH3COONa(р-р.) + H2O(р-р.)

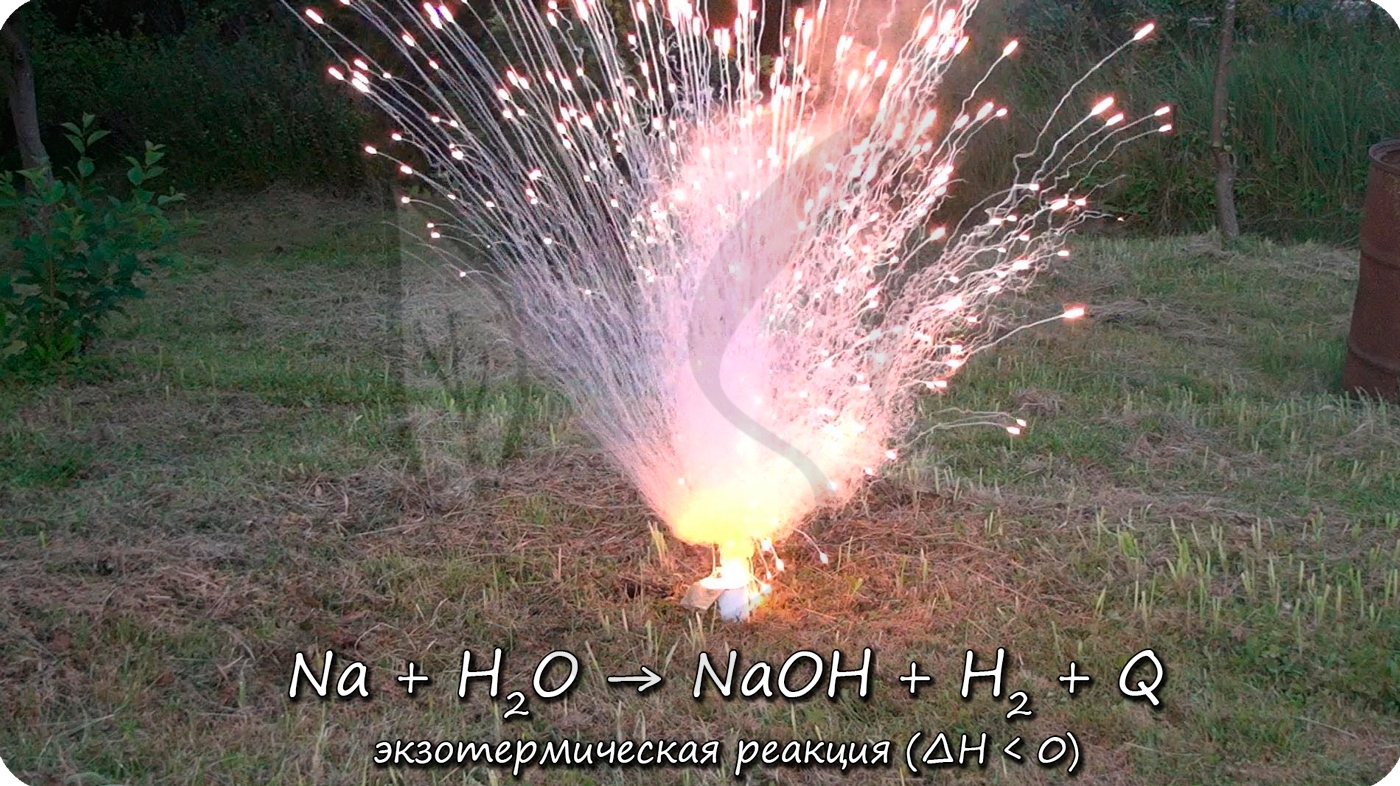

Реакции и их тепловой эффект

Все реакции можно разделить на те, в ходе которых тепло поглощается, или, наоборот, тепло выделяется. Представьте пробирку, охлаждающуюся

или нагревающуюся в вашей руке – это и есть тот самый тепловой эффект. Иногда тепла выделяется так много, что реакции сопровождаются

воспламенением или взрывом (натрий с водой).

- Экзотермические реакции

- Эндотермические реакции

Экзотермические реакции (греч. exo – вне) – химические реакции, сопровождающиеся потерей энергии системой и выделением тепла (той самой

энергии) во внешнюю среду. При написании химических реакций в конце экзотермических ставят “+ Q” (Q – тепло), иногда бывает указано точное

количество выделяющегося тепла. Например:

2Mg + O2 = 2MgO + Q

NaOH + HCl = NaCl + H2O + 56 кДж

К экзотермическим реакциям часто относятся реакции горения, соединения.

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O + Q

Исключением является взаимодействие азота и кислорода, при

котором тепло поглощается:

N2 + O2 ⇄ 2NO – Q

Как уже было отмечено выше, если тепло выделяется во внешнюю среду, значит, система реагирующих веществ потеряло это тепло. Поэтому

не должно казаться противоречием, что внутренняя энергия веществ в результате экзотермической реакции уменьшается.

Энтальпией называют (обозначение Н), количество термодинамической (тепловой) энергии, содержащееся в веществе. Иногда с целью “запутывания”

в реакции вместо явного +Q при экзотермической реакции могут написать ΔH

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2; ΔH

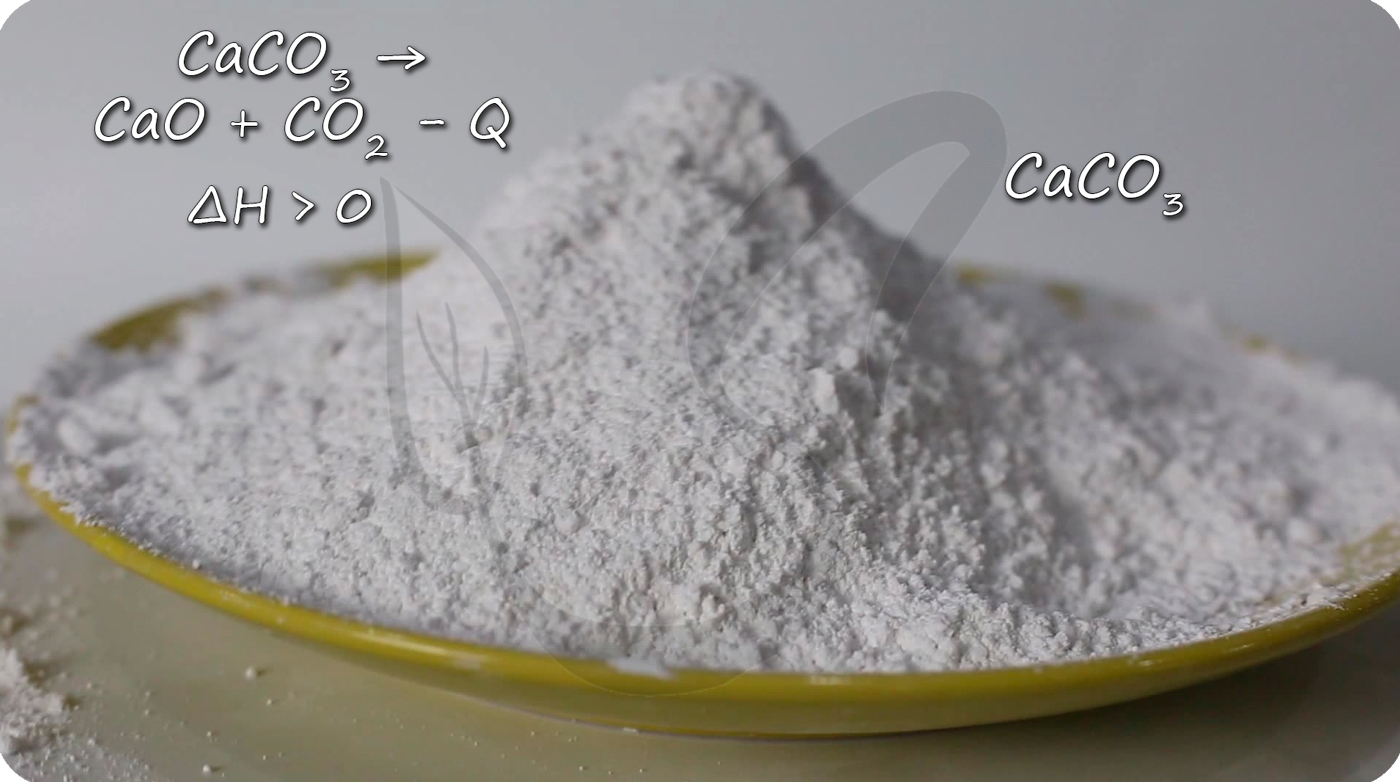

Эндотермические реакции (греч. ἔνδον – внутри) – химические реакции, сопровождающиеся поглощением тепла, в результате которых образуются

вещества с более высоким энергетическим уровнем (их внутренняя энергия увеличивается).

К таким реакциям наиболее часто относятся реакции разложения. При написании эндотермических реакций в конце ставят “-Q”, либо указывают точное

количество поглощенной энергии. Примеры таких реакций:

2HgO = Hg + O2 – Q

CaCO3 = CaO + CO2↑ – Q

С целью “запутывания” может быть дана энтальпия, она при таких реакциях всегда: ΔH > 0, так как внутренняя

энергия веществ увеличивается. Например:

CaCO3 = CaO + CO2↑ ; ΔH > 0 (значит реакция эндотермическая, так как внутренняя энергия увеличивается)

Замечу, что не все реакции разложения являются эндотермическими. Широко известная реакция разложения дихромата аммония (“вулканчик”)

является примером экзотермического разложения, при котором тепло выделяется.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

История изучения

Биологическая роль некоторых реакций цикла Кребса (ЦК) была изучена американским биохимиком венгерского происхождения Альбертом Сент-Дьердьи. В частности, он выделил ключевой компонент ЦТК — фумарат. Исследования в этом направлении продолжил Ганс Кребс. В итоге он установил всю последовательность реакций и соединений, образующиеся на всех этапах процесса. Ученый не смог определить, с преобразования какой кислоты начинается цикл — лимонной или изолимонной. Сейчас известно, что это лимонная кислота. Поэтому ЦК называют также цитратным или циклом лимонной кислоты.

Позднее американец Альберт Ленинджер, занимающийся биоэнергетикой, определил, что все реакции ЦК протекают в митохондриях клеток. С получением доступа к изотопам углерода появилась возможность более досконального изучения и уточнения данных о промежуточных соединениях на разных этапах цикла.

С пищей в организм поступают три основные группы сложных биохимических соединений — белки, жиры и углеводы. Они являются первичными метаболитами, потому что участвуют в обмене веществ или в метаболизме. Этот процесс происходит между любыми живыми клетками и окружающей средой непрерывно. Суть цикла Кребса заключается в том, что он является областью схождения двух путей метаболизма. Это следующие процессы:

- катаболизм, при котором происходит распад более сложных веществ на простые, в частности, глюкозы на моносахариды;

- анаболизм — синтез сложных веществ из простых, например, белков из аминокислот.

После попадания в пищеварительную систему сложные вещества расщепляются под действием ферментов на более простые, которые внутри клеток превращаются сначала в пируват (пировиноградную кислоту), а затем — в ацетильный остаток. Все эти преобразования можно назвать подготовкой к ЦК, а образование остатка — его запуском или начальным этапом.

Дальнейшие стадии цикла трикарбоновых кислот являются частью катаболизма. Процесс идет каскадно. Каждый предыдущий этап запускает последующий, а промежуточные продукты химических реакций служат не только для продолжения цикла, но и при определенных потребностях организма могут пополнять запасы веществ, необходимых для синтеза новых соединений (анаболизма).

Клеточное дыхание

Для нормальной жизнедеятельности живым клеткам постоянно требуется энергия. Ее главный универсальный источник — аденозинтрифосфат (АТФ), способный встраиваться в белки организма напрямую. Это соединение получается в результате ряда реакций окисления, носящих общее название «клеточное дыхание». При этом происходит постепенный распад органических веществ вплоть до простейших неорганических — углекислого газа CO2 и воды H2O.

Структурное строение молекул АТФ содержит фосфорангидридные связи, которые имеют свойство накапливать высвобожденную при прохождении реакций клеточного дыхания энергию, поэтому называются макроэргическими. Так создаются энергетические запасы клеток, которые могут высвобождается при необходимости разрывом этих связей. Процесс синтеза АТФ и класса вспомогательных соединений включает три этапа:

- Гликолиз происходит в цитоплазме.

- В матриксе митохондрий проходят все химические реакции цикла Кребса.

- Окислительное фосфорилирование на внутренней мембране митохондрий.

Преобразование аденозиндифосфата (АДФ) в АТФ характерно для всех этапов. Но наибольшее суммарное количество молекул с макроэргическими связями образуется при фосфорилировании. Это не значит, что процессы гликолиза и ЦК менее важны. Многие соединения, образующиеся во время их протекания, участвуют в регуляции клеточного дыхания.

Описание процесса

Протекание ЦК достаточно экономно с точки зрения энергозатрат. Такой эффект достигается благодаря тому, что он связывает два метаболических направления. В процесс вовлекаются вещества, подлежащие утилизации, которые либо служат энергетическим «топливом», либо возвращаются в круг анаболизма. Подготовительная стадия ЦК заключается в распаде глюкозы, аминокислот и жирных кислот на молекулы пирувата или лактата.

Органеллы митохондрий способны преобразовывать пируват в ацетильный остаток (ацетил-коэнзим А или ацетил-КоА), представляющий собой вместе с тиольной группой, которая может его переносить, кофермент А. Некоторое соединения могут сразу распадаться до ацетил-КоА, минуя стадию пирувата. При этом пировиноградная кислота может вовлекаться непосредственно в ЦК, не преобразуясь в ацетил-КоА.

Начальные этапы

Первая стадия необратима и состоит из конденсации ацетил-КоА с четырехуглеродным веществом — оксалоацетатом (щавелевоуксусной кислотой или ЩУК), что приводит к образованию шестиуглеродного цитрата (лимонной кислоты). Во время реакции метильная группа ацетил-КоА соединяется с карбонильной группой ЩУК. Благодаря быстрому гидролизу промежуточного соединения цитроил-КоА этот этап проходит без затрат энергии извне.

На второй стадии образуется изоцитрат (изолимонная кислота) из цитрата через цис-аконитат. Это реакция обратимой изомеризации через образование промежуточной трикарбоновой кислоты, в которой катализатором выступает фермент аконитатгидратаза.

Далее происходит дегидрирование и декарбоксилирование изоцитрата до промежуточного соединения оксалосукцинат с выделением углекислого газа. После декарбоксилирования оксалосукцината образуется енольное соединение, которое перестраивается и превращается в пятиуглеродную кислоту — α-кетоглутарат (оксоглутарата), чем и завершает третью ступень ЦК. Четвертый этап — α-кетоглутарат декарбоксилирует и реагирует с ацетил-КоА. При этом получается сукцинил-КоА, соединение янтарной кислоты и коэнзима-А, выделяется СО2.

Замыкание цикла

На пятой стадии сукцинил-КоА преобразуется в сукцинат (янтарную кислоту). Для этого этапа характерно субстратное фосфолирование, подобное синтезу АТФ при гликолизе. Введение в ЦК фосфорной группы РО3 становится возможным благодаря присутствию фермента ГДФ (гуанозиндифосфата) или АДФ (аденозиндифосфата), которые в процессе синтеза сукцината из дифосфатов становятся трифосфатами.

Начиная с шестой стадии, цикл начинает постепенно замыкаться. Сначала сукцинат под действием каталитического фермента сукцинатдегидрогеназы дегидрирует до фумарата. Дальнейшее дигидрирование приводит к седьмому этапу — образованию L-малата (яблочной кислоты) из фуратата через переходное соединение с карбанионом.

Последняя реакция цикла трикарбоновых кислот малат окисляется до щавелевоуксусной кислоты. Первая стадия следующего ЦК начинается с новой молекулы ацетил-КоА.

Значение и функции

Этот восьмиэтапный циклический процесс, итогом которого является окисление ацетильного остатка до углекислого газа, может показаться излишне сложным. Тем не менее, он имеет огромное значение в метаболизме промежуточных реакций и выполняет ряд функций. К ним относятся:

- энергетическая;

- анаболическая;

- катаболическая;

- транспортная.

Цикл Кребса участвуют в катаболизме жиров и углеводов. Соединения, образующиеся на разных стадиях процесса, участвуют в синтезе многих необходимых для организма веществ — глутамина, порфиринов, глицина, фенилаланина, цистеина и других. Когда промежуточные продукты покидают ЦК для участия в синтезе, происходит их замещение с помощью так называемых анаплеротических реакций, которые катализируются регуляторными ферментами, например, пируваткарбоксилазой.

Транспортная функция ЦК заключается в содействии гликолизу. Глюкозу невозможно превратить сразу в АТФ, поэтому механизм гликолиза действует поэтапно и сопровождается постоянным перемещением атомов и катионов водорода от одних соединений к другим. Для их транспортировки нужны специальные соединения, которые получаются на одной из стадий ЦТК. Участвующие в гликолизе коферменты цикла Кребса:

- НАД*H+(Никотинамидадениндинуклеотид с катионом водорода). Образуется на III стадии ЦК.

- ФАД*H2 (Флавинадениндинуклеотид с молекулой водорода). Появляется на V стадии ЦК.

Реакции ЦК имеют и большое клиническое значение. Хотя для людей не свойственны мутации, связанные с генами ферментов, участвующих в цикле, однако их редкие проявления губительны для здоровья. Они могут приводить к опухолям мышц и почек, нарушениям работы нервной системы.

Существует множество видов визуального и слухового отображения цикла Кребса — схемы с формулами, уравнения химических реакций, разнообразные таблицы и даже мнемонические способы для полного запоминания его главных «участников».

Источник