Из цикла ермолай и мельничиха

Рассказ «Ермолай и мельничиха» Тургенева был написан в 1847 году. Он вошел в знаменитый цикл «Записки охотника», в котором автор без прикрас описал жизнь простых крестьян и помещиков средней полосы России. Это история о нелегкой судьбе мельничихи Арины.

Рекомендуем читать онлайн краткое содержание «Ермолай и мельничиха» на нашем сайте, а после – пройти тесты для усвоения материала. Пересказ будет полезен при подготовке к уроку литературы.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории

Опыт работы учителем русского языка и литературы – 30 лет.

Главные герои

Ермолай – высокий, худой мужчина 45-ти лет, охотник, противоречивая, свободолюбивая натура.

Арина Тимофеевна – молодая красивая женщина, жена мельника, которая в прошлом была горничной в барском доме.

Другие персонажи

Рассказчик – барин, интеллигентный мужчина средних лет, страстный охотник.

Жена Ермолая – забитая, несчастная женщина.

Мельник – крупный, толстый мужчина

Петрушка – лакей, сосланный господами на солдатскую службу из-за своей любви к Арине.

Граф Зверков – жестокий, надменный, не способный к состраданию.

Краткое содержание

Рассказчик и Ермолай отправились в лес охотиться на вальдшнепов. Ермолай был ловким, бывалым охотником, который принадлежал «помещику старинного покроя». Помещик отказался от него «как от человека ни на какую работу не годного». Единственной обязанностью Ермолая было снабжение господской кухни куропатками и тетеревами. У него была легавая собака по прозвищу Валетка, которую он из принципа никогда не кормил, считая, что «пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье».

Ермолай был на удивление беззаботным, рассеянным и непоседливым. Он не мог усидеть на одном месте и с легкостью «улепетывал верст шестьдесят в сутки». Ермолай частенько попадал в самые разные переделки, но неизменно возвращался домой целым и невредимым.

Была у Ермолая и жена, которая «перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую». Ермолай очень грубо с ней обходился, но спасало бедную женщину лишь то, что супруг не оставался в доме больше одного дня.

Рассказчик с Ермолаем решили переночевать на мельнице. На улице было уже темно, и поначалу охотников никто не хотел впускать. В итоге мельник разрешил переночевать путникам на открытом воздухе под навесом. Появилась красивая мельничиха, которая угостила их ужином.

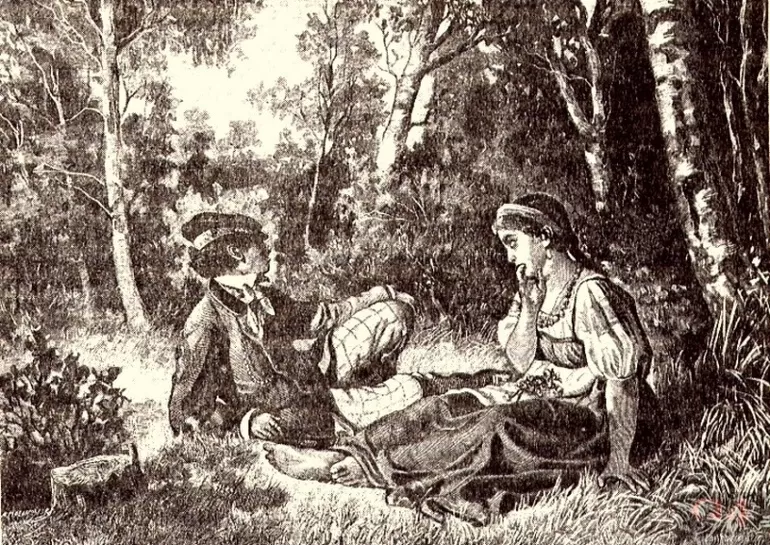

Рассказчик было задремал, но его разбудил легкий шепот Ермолая и мельничихи Арины. По разговору барин сразу понял, что они были близки. Ермолай звал к себе Арину, обещая выгнать надоевшую жену.

Рассказчик узнал, что в прошлом Арина была горничной у жены графа Зверкова. Это была «пухлая, чувствительная, слезливая и злая» женщина, которая имела твердое правило – не держать у себя замужних горничных. После десяти лет службы красавица Арина попросила у графа Зверкова позволения выйти замуж за лакея Петрушку, но тот отказал ей. Когда же стало известно о беременности Арины, граф отправил Петрушку в солдаты, а Арину приказал «остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню». Она родила ребенка, который вскоре умер. Арине очень повезло, и ее выкупил мельник, польстившись на ее красоту и грамотность.

Заключение

Рассказ Тургенева повествует о непростой доле крепостных крестьян, чьи жизни и судьбы находились в полной зависимости от хозяев. Жизнь Арины и ее возлюбленного Петрушки пошла наперекосяк только потому, что господа видели в них лишь обслугу, но не живых людей.

После ознакомления с кратким пересказом «Ермолая и мельничихи» рекомендуем прочитать рассказ в полной версии.

Тест по рассказу

Проверьте запоминание краткого содержания тестом:

Доска почёта

Чтобы попасть сюда – пройдите тест.

-

Вячеслав Божко

9/10

Рейтинг пересказа

Средняя оценка: 4.5. Всего получено оценок: 113.

Источник

Иван Сергеевич Тургенев

ЕРМОЛАЙ И МЕЛЬНИЧИХА

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»… Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда… Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам… Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают — не все вдруг — по породам; вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают… Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг — но одни охотники поймут меня, — вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, — и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.

Вот что значит «стоять на тяге».

Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.

Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил в зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади — для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья — и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить, — рассуждал он, — притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положенье, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Балетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете… Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эта насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслажденьем всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.

Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а в прочем позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу не годного — «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок — и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго — и все-таки, через несколько времени, возвращался домой одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе». — «А в Чаплино». — «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?» — «А там у Софрона-мужичка переночевать». — «Да ночуй здесь». — «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «дешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»…[1] Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья недоставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид, — и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой — и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры… Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты.

Источник

История создания

Сборник «Записок охотника» был задуман Иваном Сергеевичем в 1842 году. Тогда он решил написать очерки о русском хозяйстве, его управлении и крестьянах. Непосредственно рассказ «Ермолай и мельничиха», тема и идея которого были навеяны собственными наблюдениями автора, появился на свет в 1847 году, стал вторым в перечне цикла. Он был напечатан в журнале «Современник».

Некоторые герои произведения написаны с реальных персонажей:

- Горничная помещицы Зверковой — это реальная девка Акулина, которую барыня продала с новорожденным ребенком.

- Ермолай списан с егеря Тургенева, Афанасия Алифанова, охотившегося вместе с ним некоторое время.

Писатель показывает жестокое отношение помещиков к простым крестьянам.

Они считают себя начитанными и культурными представителями современного общества, но на деле остаются деспотичными хозяевами, не терпящими возращений от подчиненных.

Литературный жанр и проблематика

Целью Тургенева как реалистичного писателя является показ жизни простых крестьян со всеми нюансами ее проявления. Многие детали рассказа, которые герои считают обычными и нормальными, современного читателя поражают до глубины души.

Анализ рассказа «Ермолай и мельничиха» позволяет понять, что этот очерк можно отнести даже к документалистике. Но есть в произведении и черты повести, а также картинки, описывающие путешествие. Ну и, конечно, здесь показаны сцены из жизни героев. Так что рассказ можно отнести к многоплановым произведениям.

Главная проблема, поднятая автором в рассказе, — это описание того, как человеческое достоинство крепостных крестьян попирается помещиками. Для современных людей совершенно неприемлемо то, что женщину могут продать в другую семью, выдать замуж без ее согласия, увезти от любимого и полностью сломать ей жизнь. При этом смысл повествования в том, что девушка должна благодарить своих господ за все, делаемое для ее блага. Таким образом, Тургенев невольно поднимает проблему полного бесправия крепостных женщин. Они имеют еще меньше прав, чем крепостные мужского пола.

Сами помещики часто являются представителями высшего света и даже поддерживают тех, кто говорит о необходимости реформ в сфере отношений с крестьянами.

Но на деле считают своих крепостных неблагодарными людьми, которые не понимают оказываемого им благоденствия.

Сюжет и композиция рассказа

Рассказ является одной из целого перечня охотничьих историй. Отправившись на охоту с Ермолаем, автор останавливается на ночевку у мельницы. Там из разговора мельничихи и охотника он услышал о судьбе девки Арины. Еще маленькой девчонкой ее забрали у родителей в Петербурге и отправили во служение к помещице. Ее не выдали замуж за любимого, так как горничные не могут быть замужними.

Когда же барыня узнала о связи с лакеем Петрушкой, девушку услали в деревню, а любимого отправили в солдаты. На новом месте Арина понравилась местному мельнику, который выкупил и женился на ней.

Композиционно рассказ состоит из двух половин, как будто в одном сюжете представляет, заключены два разных отрывка. Главной является повествование о весенней охоте и описание ночевки. Там же автор описывает жизнь бродячего охотника. Во второй части вниманию читателей представлена история Арины, Объединяют сюжет картинки описания весенней природы, присущие средней полосе России.

Характеристика героев

Главных героев в рассказе два: это Ермолай и мельничиха Арина. Характеристика каждого из них, данная Тургеневым, очень подробна и даже скрупулезна, он описывает в деталях внешний вид героя, подробности из жизни, поступки и их анализ.

Ермолай — 45-летний охотник, некрасив и имеет лишний вес. Он выкупил себе жену, так как она грамотная и может помочь по хозяйству. Его жена, мельничиха Арина, равнодушна к жизни. Она многое пережила, смерть ребенка и потеря любимого сломала женщину. К тому же она, как вскользь говорит автор, тяжело больна.

Кроме того, у Тургенева целая россыпь второстепенных персонажей, призванных показать сложные отношения между помещиками и крепостными:

- Валетка. Это собака Ермолая, свободно гуляющая по окрестностям, хозяин ее даже не кормит, считая, что она сама должна добывать себе пропитание.

- В рассказе также присутствуют помещики, но они далеко не главные герои. Одним из них является Зверков. Он полностью оправдывает свою фамилию, хотя и старается показаться добрым. Его жена и избалованный барчонок-сын считают крепостных своими рабами, обязанными выполнять все прихоти господ и при этом благодарить за оказанную милость.

Таких помещиков в те времена было много, и нередко, считая себя либералами, эти господа становились жестокими тиранами по отношению к своим холопам.

Все это нужно учитывать при написании сочинения по рассказу Тургенева «Ермолай и мельничиха», анализ которого позволяет понять трагизм отношений помещиков к своим крепостным. По мнению автора, каждый человек индивидуален, и это не зависит от того, помещик он или крепостной.

Источник

Аннотация: «Редко соединялись в такой степени, в таком полном равновесии два трудно сочетаемых элемента: сочувствие к человечеству и артистическое чувство», — восхищался «Записками охотника» Ф.И. Тютчев. Цикл очерков «Записки охотника» в основном сложился за пять лет (1847—1852), но Тургенев продолжал работать над книгой. К двадцати двум ранним очеркам Тургенев в начале 1870-х годов добавил еще три. Еще около двух десятков сюжетов осталось в набросках, планах и свидетельствах современников.

Натуралистические описания жизни дореформенной России в «Записках охотника» перерастают в размышления о загадках русской души. Крестьянский мир прорастает в миф и размыкается в природу, которая оказывается необходимым фоном едва ли не каждого рассказа. Поэзия и проза, свет и тени переплетаются здесь в неповторимых, причудливых образах.

———————————————

Иван Сергеевич Тургенев

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»… Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда… Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам… Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают — не все вдруг — по породам; вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают… Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг — но одни охотники поймут меня, — вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, — и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.

Вот что значит «стоять на тяге».

Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.

Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил в зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади — для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох.

Источник