Есенин цикл стихов москва

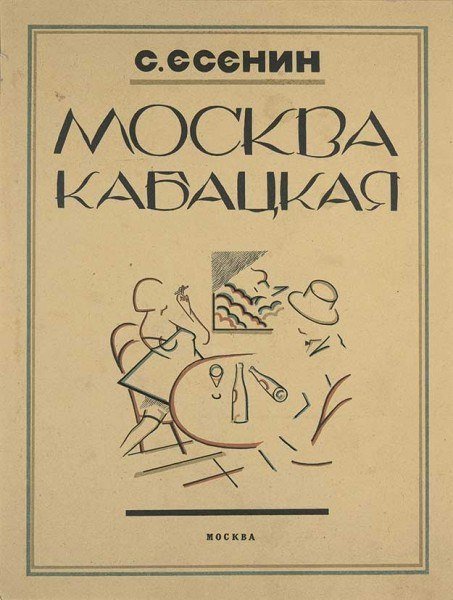

| Москва кабацкая | |

|---|---|

| Автор | С. А. Есенин |

| Жанр | стихотворный сборник |

| Место издания | Ленинград |

| Издательство | Тип. Госиздата им. тов. Бухарина |

| Год издания | 1924 |

| Страниц | 44 |

| Тираж | 3000[1] |

«Москва кабацкая» – стихотворный сборник Сергея Есенина, изданный в июле 1924 года в Ленинграде. Сборник включал в себя 18 стихотворений, традиционно разделяемых на «Стихи – как вступление к “Москве кабацкой”», два внутренних цикла – собственно «Москву кабацкую» и «Любовь хулигана» – и «Стихотворение как заключение» («Не жалею, не зову, не плачу»)[2]. Цикл «Москва кабацкая», включавший четыре стихотворения, ранее издавался в берлинском сборнике Есенина 1923 года «Стихи скандалиста», а в начале 1924 года одно из них («Да! Теперь решено. Без возврата…») и два дополнительных были под этим заглавием напечатаны в третьем номере журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Ещё раз при жизни автора «Москва кабацкая» была включена в сборник «Стихи (1920-24)».

Включённые стихотворения[править | править код]

«Стихи – как вступление к “Москве кабацкой”»

«Все живое особой метой…», «Сторона ль ты моя, сторона!..», «Мир таинственный, мир мой древний…» (в ранних редакциях – «Волчья гибель»), «Не ругайтесь! Такое дело!..»

«Москва кабацкая»

«Я обманывать себя не стану…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…», «Пой же, пой. На проклятой гитаре…» (снято цензурой), «Эта улица мне знакома…», «Мне осталась одна забава…» (снято цензурой)

«Любовь хулигана» (с общим посвящением «Августе Миклашевской»[2])

«Заметался пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Ты прохладой меня не мучай…», «Вечер черные брови насопил…»

«Стихотворение как заключение»

«Не жалею, не зову, не плачу…»

Создание и публикация[править | править код]

Замысел «Москвы кабацкой» зародился у Есенина весной 1923 года, когда поэт находился в Париже. Уже в берлинский сборник Есенина 1923 года «Стихи скандалиста» вошли под общим заголовком «Москва кабацкая» четыре стихотворения – «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…», «Сыпь, гармоника! Скука… Скука…» и «Пой же, пой. На проклятой гитаре…», при этом во вступлении к книге Есенин указывал: «Последние четыре стихотворения “Москвы кабацкой” появляются впервые»[2]. Весь цикл был посвящён соратнику Есенина по «Ордену имажинистов» – Александру Кусикову. В период пребывания во Франции Есенин уже планировал издание всего цикла «Москва кабацкая» отдельной книгой – сохранилась подготовленная им обложка с текстом «Есенин. Москва кабацкая. Имажинисты. Париж. 1923», однако какие стихи он намеревался включить в это издание, достоверно неизвестно[3].

Работа над темой продолжалась после возвращения на родину в августе 1923 года, и в начале 1924 года в третьем номере журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» под заголовком «Москва кабацкая» были напечатаны «Да! Теперь решено. Без возврата…» и ещё два стихотворения – «Мне осталась одна забава…» и «Я усталым таким ещё не был…». Возможно, планировались дальнейшие публикации в журнальном формате, однако разногласия с редакцией «Гостиницы» привели к тому, что Есенин перестал печататься в этом журнале[2]. В феврале 1924 года стихотворение «Да! Теперь решено. Без возврата…» с заголовком «Из цикла “Кабацкая Москва”» было опубликовано также в журнале «Ленинград». В декабре 1923 года в «Красной нови» и в начале 1924 года в «Русском современнике» появлялись стихотворения под общим заголовком «Любовь хулигана» – этот цикл, полностью написанный во второй половине 1923 года, Есенин включил в окончательный проект книги «Москва кабацкая»[3].

К концу 1923 года «Москва кабацкая» была завершена. Начались переговоры об её издании, проходившие с участием В. И. Вольпина, и в начале 1924 года на творческом вечере Есенина в Петрограде были собраны деньги на издание. Рукописью заинтересовался заведующий петроградским (к тому моменту уже ленинградским) отделением Госиздата И. Ионов, и в итоге книга печаталась в типографии Госиздата, хотя позиционировалась как авторский сборник и оплачивалась самим Есениным. Стоимость трёхтысячного тиража составила 27 червонцев[1].

В ходе подготовки издания цензурой были изъяты два стихотворения – «Пой же, пой. На проклятой гитаре…» и «Мне осталась одна забава…», но их названия сохранились в оглавлении. В стихотворении «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…» были вычеркнуты две строфы (четвёртая и шестая в полном варианте)[3]. После выхода книги в июле Есенин лично развозил её по знакомым адресам в Ленинграде[4], а затем тираж ушёл в Москву – «Книжная летопись» (№ 15 за 1924 год) датирует появление «Москвы кабацкой» в продаже 1-15 августа. Позже ещё при жизни Есенина «Москва кабацкая» вошла в сборник «Стихи (1920-24)»[2]; в этом варианте цикла было пять стихотворений – «Я обманывать себя не стану…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…», «Грубым даётся радость…» и «Эта улица мне знакома…». Полностью вошёл в сборник и цикл «Любовь хулигана» под общим заголовком, но уже без посвящения Миклашевской. Стихи из «Москвы кабацкой» (включая «Грубым даётся радость…») и «Любви хулигана» были включены в прижизненное авторское «Собрание стихотворений», но не выделялись в особый раздел[3].

Реакция современников[править | править код]

Несмотря на озвучивавшуюся впоследствии оценку, согласно которой «критики различных эстетических убеждений и групповых пристрастий – все, словно сговорившись, буквально предавали “Москву кабацкую” анафеме», книга получила после выхода ряд положительных отзывов[2]. В особенности много их было ещё до выхода книги – по следам публичных чтений Есенина или от людей, знакомых с проектом книги. Уже в августе 1923 года корреспондент «Известий ВЦИК» С. Борисов писал, что в стихотворениях «Москвы кабацкой» «чувствуется новая большая струя в поэзии Есенина. Сила языка и образа оставляет за собой далеко позади родственную ему по романтизму поэзию Блока»[3]. А. К. Воронский, знакомый с текстами стихотворений цикла в период, предшествующий их изданию[1], в декабре 1923 года в журнале «Прожектор» наряду с критикой тематики признавал их «страшными, мастерскими и искренними» и писал об их «нежной лиричности». М. А. Осоргин выделял три стихотворения, опубликованные в «Гостинице», как образец положительных перемен в поэзии имажинизма, появления в ней «призыва к духовному самоочищению» и поворота к «романтическому идеализму». Осоргин отмечал внутреннюю красоту этих стихотворений[3].

После выхода книги к ней с пониманием отнёсся в литературном обозрении журнала «Печать и революция» критик А. Лежнев, одним из первых отметивший «Москву кабацкую» как переломную в жизни и творчестве Есенина. По словам Лежнева, «[З]а “страшным” названием “Москва кабацкая” скрываются мягкие лирические стихотворения, грустные и жалобные». При этом собственно «кабацкую» часть сборника он оценил как наиболее слабую, отозвавшись положительно о цикле «Любовь хулигана», стихотворения которого назвал первыми любовными стихами в творчестве Есенина, демонстрирующими даже для него необычайную нежность и задушевность[2]. Высокую оценку Лежнев дал и технической стороне произведений Есенина в этом цикле, отметив «прозрачный, приближающийся к пушкинскому стих, отличающий последнюю фазу его творчества»[3]. Схожую позицию занял И. М. Машбиц-Веров, в журнале «Октябрь» противопоставлявший любовный цикл, составляющий вторую половину книги, «кабакам и вызывающему хулиганству» её первой половины и предшествующих изданий. Отметив в качестве недостатков цикла определённую ритмическую и композиционную однообразность, Машбиц-Веров в то же время указывал на «пронзительную музыкальность» рифм, углубляющуюся мелодику и гармоничность стихотворений. Иннокентий Оксёнов, с неудовольствием отмечая в «Звезде» отход Есенина от «родной крестьянской почвы», при этом подчёркивал, что его поэзия неотделима от биографии и должна рассматриваться в соответствии с «крепко сложенным организмом его дела»[2]. Одним из сильнейших во всём сборнике Оксёнов называл стихотворение «Мир таинственный, мир мой древний…», которое рассматривал как описание «трагедии старой деревни»[3].

Однако же в критике после выхода «Москвы кабацкой» в свет действительно преобладали отрицательные отзывы, причём если одни критики отрицали художественные достоинства самих произведений, то другие, отдавая должное таланту и жизненной правдивости автора, в то же время обрушивались на потенциальную идеологическую опасность кабацких стихов. Тон был задан ещё Воронским, который в первом номере «Красной нови» за 1924 год усмотрел в стихах Есенина особый дух времени, характеризующийся «потерей веры в нашу революцию». Признавая талант Есенина, проявившийся в изображении «кабацтва», критик счёл, что стихотворения могут оказать разлагающее влияние на советское общество (особое внимание Воронского с этой точки зрения вызвало стихотворение «Мне осталась одна забава…», в изданный вариант сборника не вошедшее[3]). Лирика «Любви хулигана» в этом контексте осталась вне поля внимания рецензента. Деятель РАППа Г. Лелевич в журнале «Октябрь» упрекал Есенина в том, что тот, отказавшись от поэтизации старой деревни, «ещё не смотрит на современность по-пролетарски», не способен принять революционное обновление, что и стало причиной появления «зловещих пьяных стихов». В «Молодой гвардии» Лелевич выступил ещё жёстче, заявив, что Есенин «деклассировался, оторвался от почвы», а стихи «Москвы кабацкой» объявив во всех смыслах безнадёжными. Такую же уничтожающую оценку дал им в «Русском современнике» И. Груздев, писавший о «вялом стихе», «словесном безвкусии» и «беспомощности тематической»[2]. Даже само «хулиганство» Есенина – например, в четвёртой строфе стихотворения «Не ругайтесь! Такое дело!..» – он счёл неубедительным и неискренним. В этом свете, по словам Груздева, выделяется завершающее стихотворение книги («Не жалею, не зову, не плачу…»), которое «должно лишний раз напомнить, какого чудесного лирика мы в нём теряем». В. Друзин в «Красной газете» заявлял: «Выступил наружу исконный грех его – невыработанность стиха». А. Б. Селиханович в газете «Бакинский рабочий», вторя Лелевичу, писал, что «старая Москва умерла у него (Есенина) в душе, а к новой, трудовой и героической, он ещё не пристал», в результате чего в его стихах «с бодлеровской силой» зазвучали обвинения революции в обмане. Резких отзывов удостоилось стихотворение «Эта улица мне знакома…», которое Г. Адонц назвал «фетовщиной», а В. Лебедев – «покаянным поэтическим катценяммером»[3].

От нападок коллег Есенина защищала даже часть рецензентов (Машбиц-Веров, И. Н. Розанов), доказывавшая, что «кабацкая» жизнь рисуется в его поэзии в таких тонах, что не вызывает никакого желания ей предаться, и, следовательно, с этой точки зрения «Москва кабацкая» безвредна для читателя. Только позже, в свете произведений, появившихся вслед за «Москвой кабацкой», ряд критиков пришёл к выводам о закономерности «хулиганской» и «кабацкой» лирики в творческом развитии Есенина; в частности, в очередной раз сместились акценты в отзывах Воронского, в 1925 году снова отмечавшего в стихах цикла не столько «упадочность» и богемность, сколько эмоциональную насыщенность, жажду жизни, тягу к земле. А. И. Ромм в том же году писал, что весь сборник «Москва кабацкая» от начала и до конца представляет собой развитие сугубо есенинской линии «самого чистого элегического лиризма в современной русской поэзии»[3].

Первые стихи «Москвы кабацкой», вошедшие ещё в сборник «Стихи скандалиста», вызвали отрицательный отклик и у критика-эмигранта Н. Светлова (Свиньина) в харбинской газете «Русский голос». Светлов, как и советские критики, видевший в них болезненный разрыв Есенина с деревенской тематикой, винил в нём, однако, советскую власть, разрушавшую, по его мнению, крестьянский уклад жизни, а творческую интеллигенцию загнавшую в тупик требованиями «пролетарской полезности» и отказом от «мелкобуржуазного» романтизма[2][3].

Возможно, что господствовавшие в литературной критике в первое время после выхода «Москвы кабацкой» отрицательные оценки не отражали той реакции, которую сборник вызвал у рядовых читателей. Например, в газете «Бакинский рабочий» очевидец выступления Есенина в бакинском студенческом клубе отмечал, что у публики наибольший успех имели «Москва кабацкая» и «Русь советская», тогда как «Песнь о великом походе» была воспринята сдержанно. О восторженной реакции публики на платном вечере Есенина 14 апреля 1924 года в Ленинграде сообщал Владимир Пяст, по словам которого, слушатели не отпускали поэта со сцены, пока тот совсем не изнемог. В то же время на чтении стихов цикла в Ермаковке (ночлежном доме в Москве) в августе того же года слушателей «бытовой материал» жизни «бандитов» и «проституток» не впечатлил, в отличие от другой лирики поэта – в том числе «Отговорила роща золотая…» и «Письма к матери»[2].

Примечания[править | править код]

Источник

Перед вами попытка объедения всех стихотворений, которые когда-либо издавались, включались, планировались автором в циклах под общим названием «Москва кабацкая», а так же отвечающие по духу и времени написания.

Цикл «Москва кабацкая» начал формироваться после поездок Сергея Есенина за границу, в Европу и в США. Попытки издания цикла, издание части цикла, чередовались в разных редакциях, по большей части не удачные, планировалось даже издание частным образом. Часть стихотворений цикла вышла за границей, в 1923 году, в Берлине, сборник «Стихи скандалиста». Летом, 1924 года, в Ленинграде, вышел сборник стихотворений под одноименным названием, который включал в себя: Стихи – как вступление к «Москве кабацкой», циклы «Москва кабацкая», «Любовь хулигана» и Стихотворение как заключение. В конце 1924 года в издательстве «Круг» вышел сборник «Стихи», в который также был включен одноименный цикл.

Стихотворения из этого цикла подвергались жестокой критике как внутри страны, частью поэтической среды и критиками, так и эмигрантской прессой. К чести автора он не отказался от своего детища, а продолжал использовать в своих публичных выступлениях и во время частных чтений.

Сыпь, гармоника. Скука… Скука…

Автор: Сергей Есенин 25-04-1923 11283

Пой же, пой. На проклятой гитаре…

Автор: Сергей Есенин 20-05-1922 11426

Не жалею, не зову, не плачу…

Автор: Сергей Есенин 11-11-1921 1366

Я обманывать себя не стану…

Автор: Сергей Есенин 20-01-1922 1064

Да! Теперь решено. Без возврата…

Автор: Сергей Есенин 27-02-1922 986

Снова пьют здесь, дерутся и плачут…

Автор: Сергей Есенин 01-03-1922 1038

Эта улица мне знакома…

Автор: Сергей Есенин 30-06-1923 755

Я усталым таким еще не был…

Автор: Сергей Есенин 15-09-1923 760

Мне осталась одна забава…

Автор: Сергей Есенин 25-07-1923 997

Не ругайтесь. Такое дело!..

Автор: Сергей Есенин 19-08-1922 685

Грубым дается радость…

Автор: Сергей Есенин 06-10-1923 836

Я вплетаю в свой стих год от году…

Автор: Сергей Есенин 30-06-1923 567

Месяц рожу полощет в луже…

Автор: Сергей Есенин 30-05-1924 1023

Источник

«Отвратительная, напудренная и нагло раскрашенная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами» – слова из знаменитых «Злых заметок» одного из революционных и государственных вождей Николая Бухарина, адресатом которых был поэт Сергей Есенин и его стихи.

За Есениным закрепился образ восторженного гуляки и хулигана, но, выражаясь словами поэта Игоря Северянина, «близкого и родного русскому сердцу, какого-то своего, настоящего». За пару лет до трагической гибели Есенин публикует книгу стихотворений «Москва кабацкая», так и оставшуюся в умах многих читателей образцом эпатажности и средоточием непристойных произведений. В проекте «50 великих стихотворений» поговорим об одном из самых ярких стихотворений этой книги – «Мне осталась одна забава…» и увидим, что это не лихой, брошенный сгоряча поток мыслей «разбойника-богохульника», а исповедь одного из самых искренних русских поэтов.

Мне осталась одна забава…

Мне осталась одна забава:

Пальцы в рот – и веселый свист.

Прокатилась дурная слава,

Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!

Много в жизни смешных потерь.

Стыдно мне, что я в Бога верил.

Горько мне, что не верю теперь.

Золотые, далекие дали!

Все сжигает житейская мреть.

И похабничал я и скандалил

Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта – ласкать и карябать,

Роковая на нем печать.

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись

Эти помыслы розовых дней.

Но коль черти в душе гнездились –

Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,

Отправляясь с ней в край иной,

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной, –

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

1923

Исторический контекст

Прижизненное издание

Прижизненное издание

Стихотворение «Мне осталась одна забава…» входит в поэтическую книгу Сергея Есенина «Москва кабацкая», замысел которой начал складываться у автора еще в период его поездки с женой, американской танцовщицей Айседорой Дункан, в 1922-1923 годах в Европу и Соединенные Штаты. Почти сразу после возвращения Есенин и Дункан расстаются, и поэт берется за публикацию стихов из «Москвы кабацкой». Несмотря на то, что ряд текстов книги был написан за границей, в них нет и тени заокеанской и европейской жизни Есенина. Все мысли и чувства поэта – о своей родине, ее драматичной судьбе в послевоенной и послереволюционной действительности, о самом себе и духовном переломе, который во многом эта действительность спровоцировала.

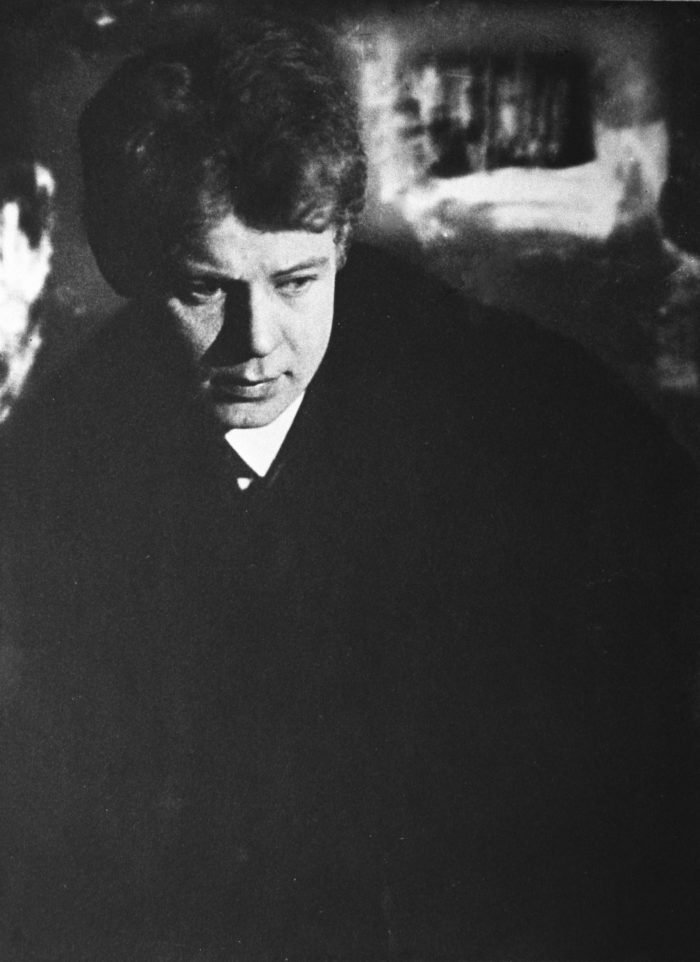

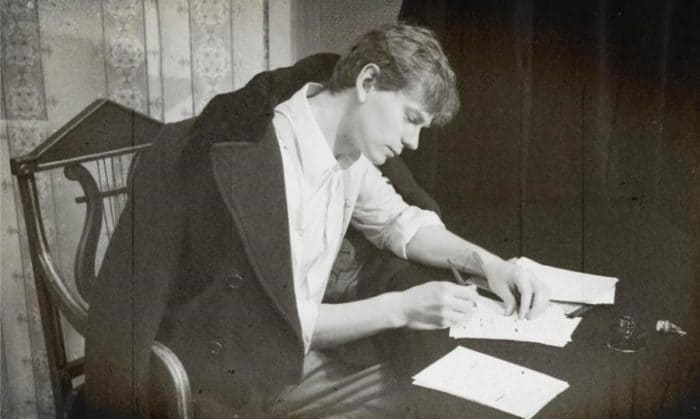

Автор

Сергей Есенин в 1923 году

Сергей Есенин в 1923 году

Есенин вернулся из-за границы летом 1923 года. Популярность поэта среди читателей росла с каждым днем, о ней ходили легенды. Стоило поэту выйти на улицу, его встречала толпа очарованных любителей поэзии. Есенин часто выступает на литературных вечерах, где читает свои новые «кабацкие» стихи. По поводу одного из таких выступлений сам поэт вспоминал: «Вечер прошёл изумительно. Меня чуть не разорвали». Сохранилось немало восторженных впечатлений от есенинского чтения: залы, где он выступал, были всегда переполненными, а аплодисменты слушателей – оглушительными. «Публика была покорена, зачарована», – свидетельствовал участник одного из вечеров, писатель Рюрик Ивнев.

Самая скандальная книга Есенина

Есениным было предпринято несколько попыток публикации «Москвы кабацкой». Отдельные ее стихотворения были напечатаны в начале 1924 года в журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном», выпускавшемся поэтами-, в число которых входил и Есенин. Летом того же года «Москва кабацкая» вышла в свет, и ее появление вызвало бурную и неоднозначную реакцию читателей-современников и противоречивые отзывы литературных критиков. «Москва кабацкая» состояла из 18 стихотворений, которые составляют целый лирический сюжет: герой начинает свой поэтический рассказ с воспоминаний о своем детстве, а заканчивает книгу текстом – итогом прожитой жизни. Именно из «Москвы кабацкой» родом известные всем строки про «московского озорного гуляку», который «прослыл шарлатаном» и «скандалистом», без которого «ссутулился низкий дом»; про «уличного повесу», говорящего всем: «Я такой же, как вы, пропащий» и бросающего «пророчество» «На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог». Стихотворения «Москвы кабацкой» богаты на крепкое словцо, полны чересчур резких и физиологичных образов, поэтому книга быстро приобрела репутацию «страшной», «жуткой» и «скандальной».

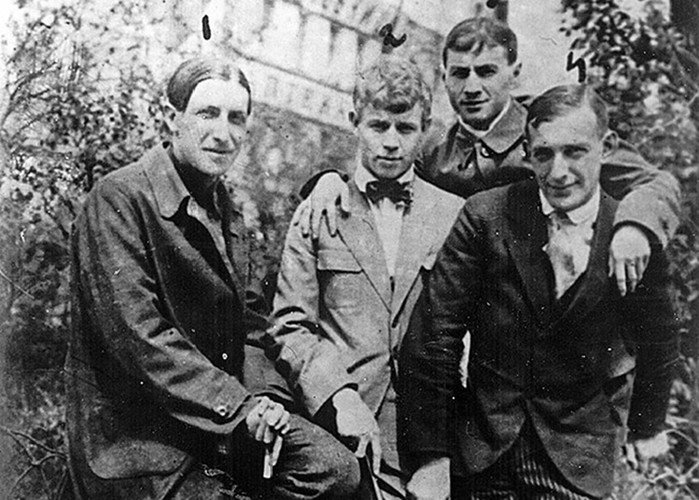

Есенин и поэты-имажинисты А. Мариенгоф, А. Кусиков и В. Шершеневич

Есенин и поэты-имажинисты А. Мариенгоф, А. Кусиков и В. Шершеневич

Однако за всей этой эпатажностью просвечивает в первую очередь противоречивая личность героя, который на самом деле не беспечен и весел, а находится на «дне сомнения и отчаяния», а главными нотами «Москвы кабацкой» являются не пьяные возгласы в переулках и«шум и гам в жутких логовах», а чувства неприкаянности и одиночества, поиск себя и своего места в мире, противостояния ему, а также неприятие пошлой действительности.

Почему Москва – кабацкая, а не как мы привыкли – златоглавая, хлебосольная или белокаменная

Кабацкий – определение, образованное от слова «кабак» – заведения, где продают и употребляют спиртные напитки. Кабацкий – значит, напоминающий обстановку такого заведения, – шумный, беспутный, разгульный. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», -пишет Есенин, и эти слова относятся не столько к конкретному месту, где происходит хмельное веселье, сколько к той самой «златоглавой» Москве, которая после революции стала восприниматься многими читателями и критиками как распутная, грубая и дикая. Именно здесь «улыбается встречным лицам» герой, прячущийся за органичной здесь маской «уличного повесы» и хулигана и таким образом выражающим протест против низменной действительности.

Москва, начало 1920-х годов

Москва, начало 1920-х годов

Видный критик Абрам Лежнев заметил, что этой очень болезненной книгой Есенин красноречиво обозначает перелом в собственном творчестве и в своей жизни: «За “страшным” названием “Москва кабацкая” скрываются мягкие лирические стихотворения, грустные и жалобные». Некоторые литературоведы характеризовали есенинские стихи как «страшные, мастерские и искренние» и разглядели за картинами московского озорного разгула подлинную лирическую глубину и душевную боль автора-героя, осуждаемого всеми: «Отчего прослыл я шарлатаном? / Отчего прослыл я скандалистом?»; «Не злодей я и не грабил лесом, / Не расстреливал несчастных по темницам».

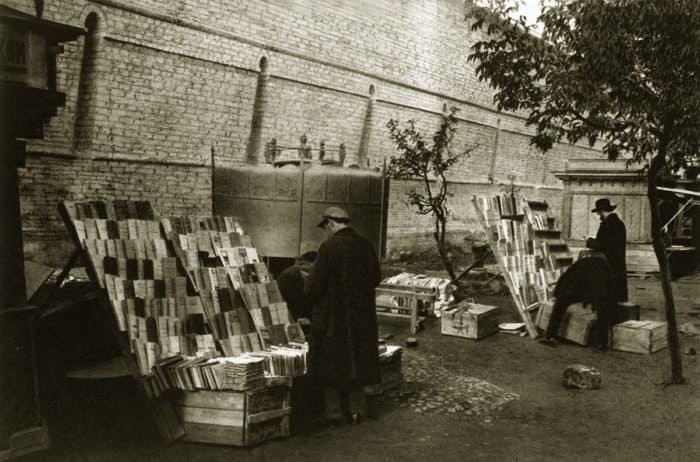

Книжные развалы у кремлевских стен 1920-е годы

Книжные развалы у кремлевских стен 1920-е годы

Сам поэт признавался, что он внутренне пережил «Москву кабацкую» и не может отказаться от этих стихов. Она стала для него отражением собственного внутреннего разлада и трагического ощущения и сочувствия своей эпохе. Во многих стихах «Москвы кабацкой» особенно заметно чувство отчуждения и брошенности человека в ставшем ему непонятным мире. Он вспоминает о «навеки утраченном прошлом», а в настоящем видит неминуемую гибель. Однако цель поэта заключалась не в том, чтобы описать «падение» героя в «Москве кабацкой», а в том, чтобы духовно его возродить. Таким образом, стихотворения книги – свидетельства острого психологического кризиса и одновременно с этим – поиск выхода из него.

О чем стихотворение?

Стихотворение «Мне осталась одна забава» было написано двадцативосьмилетним Есениным за два года до смерти. Этот текст, который критики потом назовут «изумительной вещью» и одним из самых пронзительных стихов поэта, был изначально запрещен к публикации и изъят цензурой из сборника «Москва кабацкая» с пометкой «Выкинуть». Сборник так и вышел без этого стихотворения, но оно осталось в его содержании как неотъемлемая его часть.

Стихи Есенина – это всегда автобиография, и «Мне осталась одна забава…» не исключение. Это поэтическое раздумье поэта о самом себе. Желание примирения и покоя. Героя здесь не занимают «дурные» сплетни и россказни о себе в «кабацком» обществе («Ах! какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь»), главное здесь для него – вопрос о месте веры в жизни. Строки «Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь» – о том, что раньше вера для Есенина была «детской», «невдумчивой», «наивной». Сейчас же страдающий герой, прошедший через разочарования, узнавший, что такое обман и предательство, преследования и окрики власти, наветы и клевета, видя вокруг только «желтую грусть» и «пропащую гульбу», сокрушается, что теперь он не верит. Но в этом признании – стремление найти в себе душевные силы и обрести веру.

В стихотворении особенно сильны мотивы покаяния и смерти, здесь дана «беспощадная и резкая самооценка пройденного жизненного и творческого пути». Это не внерелигиозный этап, несмотря на упоминающееся здесь неверие поэта, не его духовное обнищание. Это признание в «тяжких грехах», переоценка ценностей, раскаяние и мечта о смерти «под иконами» как высшей благодати. В этом исповедальном тексте заметен разлад поэта с самим собой, мечтающим в своих стихах «повенчать» «розу белую с черною жабой», в его душе и «живут ангелы», и «гнездятся черти». Этот разлад потом достигнет наивысшей точки в поэме Есенина «Черный человек».

Здесь можно услышать голос Есенина

В отличие от многих стихотворений русских поэтов, которые принято называть исповедальными и в которых мы видим, как поэт или его лирический герой напрямую обращается к Богу с просьбой о прощении или с благодарностью, в стихотворении Есенина «Мне осталась одна забава…» такого обращения нет, несмотря на всю его исповедальность. Духовно надломленный герой не дерзает обратиться к Богу, оглядываясь на свою прошлую жизнь, на все ошибки, которые он совершал, слова, которые он произносил, в том числе в своей поэзии. Но то, что в своей жизни герой оторвался от истины, вовсе не значит, что он забыл, где она находится. Поэтому он просит близких ему людей после смерти положить его «под иконами», словно перед вратами к этой истине.

Во что верил «Благочестивый русский хулиган…»?

«Мне осталась одна забава» конечно, не единственное стихотворение, в котором поэт говорит о Боге, хотя и одно из самых значимых в его лирике. Отношения поэта с религией были непростыми. Сомнениями, поисками, отвержением и обращением к Нему отмечаются религиозные взгляды Есенина особенно в его революционном и послереволюционном творчестве.

Есенин все свои надежды на лучшее будущее России первоначально связывал именно с ее христианским преображением. Но с 1917-го все «стало развиваться по другому сценарию». Поэт посчитал, что Бог отвернулся от России, и в своих громких революционных поэмах он «ругается» с Богом, говорит, что Он оставил его Родину. Но богооставленность, по Есенину, не означает «смерть Бога» или отрицание Его. Важно, что Есенин никогда не говорит об отсутствии Бога, всегда знает о Его существовании. Поэт искренне переживает разрыв с Ним, именно в этом видит причины уныния и безысходности, так как чувствует, что потерял опору и в творчестве, и в жизни.

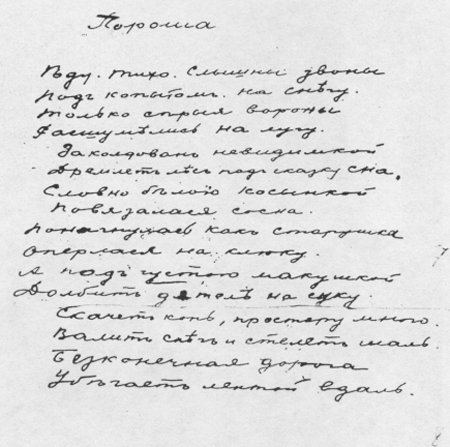

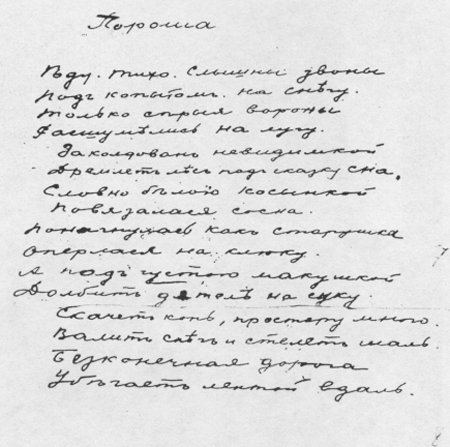

Почерк Есенина

Почерк Есенина

Рукопись стихотворения “Еду. Тихо. Слышны звоны…”

В юности Есенин писал: «В настоящее время я читаю Евангелие, нахожу очень много для меня нового… Христос для меня совершенство», и верует он в него «чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему». А в 1920-х годах поэт рассказывал: «В детстве были у меня очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульничать». «Благочестивым русским хулиганом» назвал Есенина его коллега по поэтическому цеху Игорь Северянин:

И Богу вновь раскрыл, раскаясь, сени

Неистовой души своей Есенин,

Благочестивый русский хулиган…

То, что Есенин прекрасно знал язык и дух православия («Я поверил от рожденья в Богородицын покров»), религиозную лексику (поэт учил церковнославянский язык, читал на нем Евангелие), христианские образы и символы, церковные термины – несомненно. Все это очень часто встречается в его лирике не только для живописного «фона», но и для демонстрации авторского мирочувствования, которое в вопросах религии всегда было неоднозначно: «Господи, я верую!» – пишет он в 1917-м, а в начале 1918-го говорит: «Не хочу воспринять спасения через муки Его и крест», «Не молиться Тебе, а лаяться научил Ты меня, Господь» (1919), «Душа грустит о небесах…», – пишет в 1919-м, а в 1924-м – «И молиться не учи меня, не надо», «Так мне нужно. И нужно молиться», – в 1925-м.

Но при всех своих сомнениях Есенин ни в одном из своих произведений не отрекается от Бога, даже в страшной поэме «Инония», которая для многих так и осталась свидетельством пренебрежения Есениным Церковью в частности и верой в целом, поэт не утверждает, что Бога нет.

Да, Есенин пережил серьезную эволюцию религиозных взглядов: от живой, наивной крестьянской веры до глубокого религиозного пессимизма, который в последние годы жизни сопровождался у поэта тяжелой алкогольной зависимостью. Однако именно стихотворение «Мне осталась одна забава…» – подлинное духовное завещание лирика, крик о помощи, обращенный к своим ближним затем, чтобы они услышали его и вернули в то православие, которое он в свое время исповедовал и которое ему осталось дорого.

Давно было отмечено, что с обычными мерками «хорошо-плохо», «нравственно-безнравственно», «допустимо-недопустимо», «белое-черное» к Сергею Есенину подступаться бесполезно. «Всю свою короткую, романтическую, бесшабашную жизнь» он, являвший собой «внутренний разлад сердца и ума, чистоты и порока, веры и безверия, поэзии и хулиганства», «возбуждал в окружающих бурные, противоречивые страсти и сам раздирался страстями столь же бурными и противоречивыми. Ими жил и от них погиб». «Люблю, знаете, крайности, – признавался он литератору Георгию Иванову. – Либо лапти, либо уж цилиндр и …».

Использованная литература: Собрание сочинений С. А. Есенина в 7 томах (том 1, Стихотворения) и комментарии А. А. Козловского к нему; О. Лекманов, М. Свердлов «Сергей Есенин. Биография»; С. Бубнов «Книга стихов С. А. Есенина “Москва кабацкая” в восприятии современников поэта»; А. Грибова «Замысел и структура лирической книги “«Москва кабацкая”»; К. Васяева «Календарь книги “Москва кабацкая”»; А. Алексеева «”Москва кабацкая” С. А. Есенина как художественное единство»; «Русское зарубежье о Сергее Есенине»; материалы книги «С. А. Есенин и православие».

Источник