Для современных экономических циклов не характерно

Особенности современного экономического цикла

В 19 веке кризисы продолжались в среднем около двух лет, время подъема – также два с небольшим года. При этом кризисное падение ВВП в годовом исчислении не превышало 3 %, в том числе около 6-6,5 % – в отраслях обрабатывающей промышленности.

В первой половине XX века продолжительность кризисов оставалась прежней – примерно два года, но глубина падения объема производства возросла и составила около 9 %.

Во второй половине XX в. экономическим циклам и кризисам присущи новые черты и особенности. Основой для изменений послужил процесс дальнейшего обобществления производства и капитала, развитие международной интеграции и глобализации, антикризисная политика государства. Можно выделить следующие особенности современного экономического цикла:

1. Кризисы стали наступать чаще, продолжительность цикла сократилась с 11-12 лет (в конце XIX – первой половине XX в.) до 5-7 лет (в настоящее время).

2. Если прежде фазы цикла наступали в большинстве развитых стран не одновременно, и цикл был асинхронным, то теперь фаза кризиса наступает в большинстве стран одновременно. Цикл синхронизировался, а возрастающая интеграция национальных экономик обусловила экспорт кризиса, т.е. наступление кризиса в одной стране провоцирует его наступление в других.

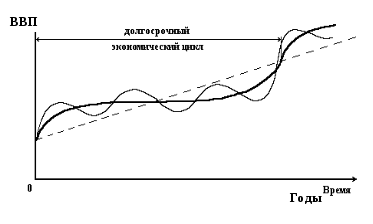

3. Государство стало осуществлять активную антикризисную политику, оказывая влияние на ход всего цикла. Это привело к тому, что границы между фазами стали нечеткими, размытыми (рис. 5).

Рис 5. Современное изменение экономического цикла

Фазы стали плавно переходить одна в другую. Из цикла стали выпадать целые фазы, например, после кризиса, минуя фазу депрессии, могло сразу наступить оживление.

4. Начиная с конца 1960-х гг. циклический кризис сопровождается нарастающей инфляцией. Безработица становится хронической и затрагивает новые категории работников. Возникает новый тип кризисной экономики – стагфляционная экономика (стагфляция – это сочетание стагнации и инфляции).

5. Изменился сам характер кризисов: после череды менее продолжительных и глубоких наступает кризис, который обладает всеми чертами классического по степени охвата различных отраслей и сфер экономики, по размеру спада и его продолжительности; например, кризисы 1974-1975, 1980-1982 и 1991-1993 гг., охватившие все развитые страны [5, с.400].

Антициклическое регулирование

Регулярность повторения циклов, их дестабилизирующее воздействие на экономику определили необходимость государственного антициклического регулирования. Антициклическое регулирование является составной частью стабилизационной политики в целом. Оно заключается в системе способов воздействия на конъюнктуру с целью смягчения антициклических колебаний. Государство может не преодолеть, а смягчить последствия колебаний в целях поддержания стабильности. Наиболее распространенные инструменты антициклического регулирования – монетарная (денежно-кредитная) и фискальная политика.

Господствуют два подхода: неокейнсианский и неоклассический. Подходы к антициклическому регулированию кейнсианцев и неоклассиков различны. Как следствие, различаются и мероприятия, и формы регулирования.

Кейнсианцы делают акцент на регулировании совокупного спроса и приоритетной становится налогово-бюджетная политика. В области фискальной политики предполагается политика тонкой настройки под конъюнктуру: путем сокращения и увеличения расходов, манипулирования налоговыми ставками. Вместе с тем практика применения этой политики показала, что процесс воздействия на конъюнктуру принятых решений по изменению отдельных параметров экономической политики осуществляется с определенным, порой значительным лагом. Это приводило к тому, что меры, направленные на борьбу с кризисом, «доходили» уже до экономики, находящейся в фазе подъема, и наоборот. Такая неэффективность макроэкономической политики от ориентации на автоматические встроенные стабилизаторы привела к ориентации на «Денежное правило Фридмена» в рамках денежно-кредитной политики.

В рамках неоклассической школы, в частности «теории предложения» (supply-side economics), основной акцент делался не на стимулирование спроса, а на поощрение предложения и приоритет получает кредитно-денежная политика. Необходимым условием этого стало создание условий для эффективного производства, задействования всех ресурсов в экономике, поддержки низкоэффективных, но стратегически важных отраслей.

Каковы бы ни были методы регулирования государством циклических колебаний, все они сводятся к противодействию (К. Эклунд). Все мероприятия должны быть направлены против хода колебания в каждый данный момент.

В период кризиса и депрессии – низкая рыночная конъюнктура, поэтому государство всеми средствами старается активизировать хозяйственную деятельность, а в период оживления, особенно подъема, оно старается сдержать деловую активность, чтобы экономика не «перегревалась». Так, например, безработица и деловая активность регулируются увеличением государственных расходов и снижением налогов, предоставлением налоговых льгот на новые инвестиции в период спада и повышением налогов с понижением государственных расходов в период подъема. Кредитно-денежная политика в период спада предполагает проведение кредитной экспансии. Государство пытается оживить экономическую деятельность с помощью дополнительных кредитов. В это время проводится политика «дешевых денег», то есть снижается процентная ставка, увеличиваются кредитные ресурсы банков, что ведет к увеличению капиталовложений, росту деловой активности и снижению безработицы. В период подъема проводятся противоположные мероприятия кредитно-денежной политики – политика «дорогих денег», уменьшение кредитных ресурсов банков [2, с.195].

Таким образом, особенности экономических циклов во второй половине XX в. обусловлены процессом дальнейшего обобществления производства и капитала, развитием международной интеграции и глобализации, антикризисной политикой государства, которая предполагает использование целой системы способов и методов воздействия на хозяйственную конъюнктуру, активизацию или деактивизацию экономической деятельности. Антициклическое регулирование включает средства как непосредственного, так и косвенного прямого воздействия на экономику.

Источник

Экономические циклы

Среди разнообразия циклов наибольшее значение по воздействию на текущую деловую конъюнктуру и на длительный экономический рост имеет промышленный или экономический цикл. Исследование его особенностей, фаз, причин и последствий, способов воздействия на него – постоянно в центре внимания экономический науки.

Экономический (промышленный) цикл – волнообразное движение экономики, в ходе которого экономика проходит сменяющие друг друга и периодически повторяющиеся фазы.

Экономические циклы отличаются друг от друга продолжительностью, интенсивностью смены состояния, но все они проходят одинаковые фазы. Фазы эти по-разному именуются различными исследователями.

Во второй половине ХХ в. экономические циклы стали проявляться с новыми особенностями и чертами. Причиной для возникновения этих изменений послужили процессы обобществления производства и капитала, развитие международной интеграции, антикризисная политика государства.

В настоящее время выделяется 5 особенностей современного экономического цикла:

- 1. Кризисы стали чаще проявляться, но их продолжительность сократилась с 11-12 лет во второй половине XIX в. – начале ХХ в. до 5 – 7 лет в настоящее время;

- 2. Если прежде фазы цикла наступали в большинстве развитых стран не одновременно и цикл был не синхронным, то теперь фаза кризиса наступает в большинстве стран одновременно. В настоящее время фаза цикла кризис, наступившая в одной стране, способствует наступлению кризиса в другой;

- 3. Активное государственное вмешательство в процесс цикла, антикризисные политики – все это способствовало возникновению нечетких границ между фазами цикла. Из общего цикла стали выпадать некоторые фазы, например, после кризиса страна, минуя депрессию, сразу переходит к стадии оживления;

- 4. С конца 60-х годов циклический кризис сопровождается нарастающей инфляцией. В стране возникает хроническая безработица, которая затрагивает все новые отрасли;

Изменился характер кризиса: он стал более глубоким и приносящим большее снижение всех макроэкономических показателей, что способствует возникновению кризисов, охватывающих все развитые страны.

Поскольку экономические циклы различаются по продолжительности и глубине, некоторые западные экономисты предпочитают говорить не о циклах, а об экономических колебаниях, отмечая при этом, что циклы, в отличие от колебаний, предполагают регулярность.

Внешнюю картину каждой фазы цикла и перехода от одной фазы к другой можно представить в следующем виде. (Рис. 1)

Рисунок 1 – Экономический цикл

Здесь – АВ – первый цикл. Внутри него фазы:

А – пик, АА1 – спад, А1А2 – депрессия. А2 – нижняя точка спада, А2А3 – оживление, А3В – подъем. Тенденция общего роста – ДЕ.

Пиковая точка фазы подъема характеризуется полной занятостью и оптимальной загрузкой мощностей. Цены имеют тенденцию к повышению. В этой точке ВНП – максимальный, т.е. производство (совокупное предложение) выше совокупного платежеспособного спроса, рост деловой активности прекращен. Цикл переходит в следующую фазу.

Кризис или спад – фаза цикла, начинающаяся вслед за пиком предыдущего цикла. [2, с. 427] Сокращается производство и занятость. Снижаются цены, падает общая норма прибыли, в результате увеличивается число банкротств, идет «выбраковка» предприятий, прежде всего тех, которые возникли в расчете на максимально выросший в период подъема спрос, т.е. предприятий, которые ориентировались на растущие цены и мало думали об издержках производства.

Следует отметить, что экономический цикл влияет на отдельно хозяйствующие субъекты и отдельные секторы экономики по-разному и в разной степени. Это особенно заметно в фазе кризиса (спада). От падения производства и занятости больше всего страдают отрасли, выпускающие средства производства и потребительские товары длительного пользования, а также строительная промышленность.

Здесь сказывается «эффект отсрочки». Когда конъюнктура ухудшается, производители перестают увеличивать закупки инвестиционных товаров, фирмы перестают приобретать новое оборудование, строить заводы. Аналогичная картина складывается и с потребительскими товарами длительного пользования. Если в период кризиса сокращаются доходы и уменьшается семейный бюджет, то, прежде всего, начинают сокращаться и откладываться покупки товаров длительного пользования.

Иначе дело обстоит с потребительскими товарами кратковременного пользования: есть и одеваться люди не перестают и в период кризиса, так как отложить покупку хлеба, молочных и мясных продуктов до «лучших времен» нельзя. Конечно, спрос уменьшается и здесь, но это произойдет не в такой степени как с товарами длительного пользования.

По-разному во всех разных отраслях реагируют на кризис и цены. Инвестиционные товары и потребительские товары длительного пользования производятся в основном в отраслях с высокой концентрацией производства. Крупные корпорации, сокращая производство и занятость, удерживают цены, не допускают их значительного падения. И, наоборот, отрасли, выпускающие товары кратковременного пользования, довольно часто характеризуются относительно низкой концентрацией, поэтому падение спроса на их продукцию больше отражается на ценах, чем на объеме производства.

Депрессия рассматривается как стагнация на низшем уровне падение производства и занятости. Производство уже не падает, но еще не растет, сохраняется высокий уровень безработицы. Но именно в это время начинают создаваться предпосылки последующего роста. Производственные и потребительские запасы рассасываются. Предприниматели начинают предъявлять спрос на новое оборудование, потребители – сначала на товары кратковременного, а позднее и длительного пользования. Депрессия постепенно переходит в оживление.

Некоторые экономисты рассматривают депрессию как продолжающийся глубокий спад. Но и при такой трактовке депрессия характеризуется как фаза, в рамках которой начинает оживляться совокупный спрос. Производство и занятость, достигнув дна, начинают постепенно выбираться на верх.

Оживление – фаза цикла, когда уровень производства и занятости начинает повышаться. Постепенно начинают повышаться цены и расти ссудный процент. На товарном рынке растет спрос на новое промышленное оборудование. Через какое-то время они выходят на докризисный уровень, после чего начинается подъем.

Подъем – заключительная фаза цикла. Достигается полная занятость, реальный ВНП приближается к потенциальному, но может даже и превзойти его на какое-то время. Уровень цен в фазе подъема повышается. Достигается пик деловой активности, производство работает на полную мощность, безработица сокращается до минимальных размеров при одновременном росте заработной платы. В фазах оживления и подъема наиболее стремительно развиваются именно те отрасли, которые больше всего сократили производство в фазах кризиса и депрессии производство инвестиционных товаров и предметов потребления длительного пользования. После этого цикл в основных своих чертах повторяется.

Поскольку материальной основой цикличности, как это видно из характеристики его фаз, является обновление основного капитала и основных фондов. Поэтому ускорение научно-технического прогресса, более быстрое старение основных фондов обусловливает тенденцию укорачивания экономических циклов.

Источник

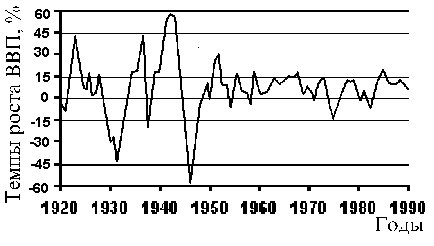

В

Концепция длинных волн

современных условиях в

результате государственного и

корпоративного регулирования рыночного

хозяйства произошли серьезные изменения

в экономическом цикле. Резко снизилась

амплитуда кризисных колебаний

производства. Так, если во время кризисов

начала XX в. спад промышленного производства

достигал 15 – 25 %, а во время Великой

депрессии 1929 – 1933 гг. – 40 – 50 %, то в 70 – 90-е

годы – не более 5 – 10 %. Для современных

кризисов характерно не перепроизводство

товаров, а большая недогрузка

производственных мощностей, не снижение,

а рост уровня цен. При этом фаза кризиса

стала менее продолжительной по сравнению

с фазой подъема. Значительно сократилась

общая продолжительность среднесрочного

цикла. Если во время Великой депрессии

спад промышленного производства в США

длился 37 месяцев и составил 53 % ВВП, то

во время кризиса 1973 – 1975 гг. (самого

крупного кризиса послевоенного времени,

спровоцированного”нефтяным шоком”)

он длился 18 месяцев и составил 15 %

ВВП (рис.11-2). Все это ослабило неблагоприятное

воздействие экономических кризисов на

экономику и уровень жизни домохозяйств.

В странах с командной экономикой

циклические кризисы перепроизводства

отсутствовали. Российский кризис

1991-1998 гг. в РФ был не циклическим, а

трансформационным, связанным с переходом

от одной социально-экономической системы

к другой. Когда Россия окончательно

войдёт в мировое рыночное хозяйство,

её экономика тоже станет развиваться

в ритме чередований циклических подъёмов

и спадов.

Концепция длинных экономических циклов

была выдвинута в 1926 г. нашим соотечественником

профессором Н. Д. Кондратьевым. На основе

обработки статистических материалов

более чем за 140 лет (1780 – 1921 гг.) он доказал

существование больших циклов мировой

экономической конъюнктуры, которые

называют сейчас длинными

волнами Кондратьева.Материальной основой

больших циклов, – по мнению Н. Д. Кондратьева,

– является изнашивание, смена и расширение

основных капитальных благ, требующих

длительного времени и огромных затрат

для своего производства…(М. Д. Кондратьев. Проблемы экономической

динамики. – М.: Экономика, 1989.- С.172).

Р

1915 1920 1930

1940 1950 1960 1970 1980 1990

Годы

Рис. 11-2. Экономические

циклы в США (1915 – 1990 гг.)

ис. 11-3. Наложение промышленных

циклов на длинные волны

конъюнктуры (условная схема)

Для пятидесятилетних кондратьевских

циклов характерно чередование

повышательных и понижательных волн

мировой конъюнктуры.

В фазе повышательных волн рыночное

хозяйство развивается достаточно

высокими темпами, а в фазе понижательной

волны преобладают спад и низкая деловая

активность (рис. 11-3).

Изучая динамику рыночного хозяйства

за последние два века, экономисты

выделяют четыре полных кондратьевских

цикла, каждый из

которых связан с особым качественным

этапом в развитии общественных

производительных сил (табл. 11-1). Согласно

этой схеме мир уже пережил нисходящую

фазу большого цикла и в течение ближайших

лет условия для экономического роста

должны быть исключительно благоприятными.

Таблица 11-1

Соседние файлы в папке Экономическая теория

- #

- #

Источник

Мировая практика показывает, что длительность и структура циклов подвергаются постоянным изменениям. Начиная со второй половины XX в. экономический цикл стал включать фактически только две фазы: рецессию и подъем. Под рецессией понимается состояние экономики, когда ВВП при неуклонном снижении становится на две четверти меньше, что свидетельствует о спаде производства или замедлении темпов его развития. Фактически рецессия объединяет такие две фазы, как кризис и депрессия. Фаза оживления включается в фазу подъема.

Согласно классификации Национального бюро экономических исследований США (NBER) экономический цикл включает следующие фазы: вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно (депрессия, низшая точка спада), оживление (расширение, подъем). Схематично данная классификация представлена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Современный экономический цикл

Со второй половины XX в. механизм кризисов претерпевает существенные изменения. Процесс перепроизводства теперь сопровождается ростом цен, усилением инфляции. Это явление объясняется следующими причинами:

- • рост государственных расходов, предполагающий дополнительную эмиссию денег, которая нарушает денежное обращение и ведет к разрастанию инфляции;

- • особенности монополистического ценообразования. Монополии сокращают масштабы производства и таким образом предотвращают падение цен.

Во время таких кризисов отраслевые цены имеют разные темпы роста. Инвестиции перемещаются туда, где они дают большую доходность. Такая ситуация происходит до наступления момента, когда образуется новое соотношение между отраслями, соответствующее иному уровню экономического равновесия. Кризисы, сопровождающиеся инфляцией, могут носить затяжной характер и вести к стагнации, т.е. периоду низкой деловой активности. В результате в экономике может возникнуть стагфляция — состояние экономики, когда стагнация сочетается с высоким уровнем безработицы и непрерывным ростом цен — инфляцией.

Анализ механизма современного цикла показывает, что ныне меняется сама конфигурация цикла, его воспроизводственные функции, что существенно отличает нынешний цикл от классического, т.е. от цикла свободной конкуренции. В классическом цикле, как уже отмечалось выше, исходной и определяющей фазой выступаст кризис. Он является важнейшей предпосылкой поступательного развития экономики посредством обновления основного капитала, снижения издержек производства, улучшения качества и повышения конкурентоспособности продукции. Свою воспроизводственную функцию классический кризис выполнял главным образом через механизм ценообразования.

В настоящее время на характер современного цикла оказывает влияние комплекс факторов, которые приводят к изменению его качественных характеристик. К этим факторам относятся:

- • монополистическая структура рынков;

- • государственное регулирование экономики;

- • научно-технический прогресс;

- • процесс глобализации (интернационализации) производства.

Как известно, монопольное положение на рынке дает возможность фирмам получать прибыль даже при сокращении производства. Вместе с тем сохранение высокого уровня цен затрудняет процесс единовременного массового обновления капитала. Поэтому в современных условиях кризис не может до конца выполнить свою «очистительную» функцию, не становится исходным пунктом массового обновления основного капитала.

Регулирующая роль государства реализуется, прежде всего, через бюджетно-налоговую политику. Во время кризиса для стимулирования роста производства расширяются государственные заказы частным предприятиям, а также государственное строительство. Государство также активизирует налоговые механизмы для регулирования масштабов капиталовложений и потребительского спроса. Важный инструмент антициклического регулирования государства — применение денежно-кредитной политики через изменение учетной, т.е. процентной ставки, которую взимает центральный банк при предоставлении ссуд коммерческим банкам.

На характер экономических циклов существенное влияние оказывает научно-технический прогресс (НТП). Все более ускоряющиеся темпы НТП обусловливают ускорение обновления основного капитала, которое наблюдается на всех фазах цикла, включая фазу кризиса. В результате перепроизводство товаров как характерная черта кризиса сменяется перепроизводством капитала и хронической недогрузкой производства. Это приводит к размыванию классической пофазной динамики цикла и циклического характера воспроизводства в целом.

В условиях глобализации производства под влиянием международного разделения труда и интернационализации хозяйственных связей цикл стал носить мировой характер. Кризис в одной стране влечет за собой кризисные явления в других странах, в результате чего все мировое хозяйство втягивается в циклические колебания. Так, в 1974—1975 гг. ведущие западные страны одновременно вступили в мировой экономический кризис перепроизводства. В 1987—1989 гг. во всех ведущих странах также синхронно начался циклический бум. После небольшого спада, длившегося меньше года, в 1990—1991 гг., США и страны Западной Европы снова синхронно перешли к экономическому подъему. Это объясняется интернационализацией производства и переходом стран на новый технологический базис производства, который еще больше усиливает международный характер рынков факторов производства (сырья, материалов, оборудования, рабочей силы) и обусловливает мировые структурные кризисы.

Со второй половины XX в. также изменилась амплитуда колебаний деловой активности: фазы экономического спада стали короче, а фазы подъема производства — продолжительнее. Уменьшилась и амплитуда колебаний объемов производства.

Например, в США рост ВВП в фазе подъема снизился с 30,1% в 1919—1938 гг. до 20,9% в 1948—1982 гг., а его сокращение в фазе спада уменьшилось с 14,1 до 2,5%. Спад американской экономики в 1990—1991 гг., продолжавшийся почти 9 месяцев, привел к сокращению реального ВВП всего на 1,4%. Этот спад был более короткий и более умеренный, чем два предшествовавших ему спада 1973-1975 и 1981-1982 гг.

В начале XXI в. начался новый мировой экономический кризис, возникновение которого обусловлено следующими факторами: общей цикличностью экономического развития; дисбалансами международной торговли и движения капиталов; перегревом кредитного и фондового рынка; кредитной экспансией, развернутой в 1980-х — начале 2000-х гг., а также высокими ценами на сырьевые товары (в том числе на нефть).

Начавшийся мировой экономический кризис является глобальным в отличие от ряда ему предшествовавших, что определяется высоким уровнем глобализации мировой экономики и финансов и началом кризиса в центре мировой экономики, а не на «периферии». Так, кризис обрушился, прежде всего, на банковскую систему США, что привело к практическому исчезновению инвестиционных банков.

Глобальный кризис XXI в. носит системный характер, на что указывает масштабная системная несбалансированность мирового хозяйства. Мировое хозяйство не может развиваться по-старому, исчерпаны ресурсы экономической политики, построенной на соединении систематического снижения реальной заработной платы со стимулированием потребления. Падение потребления в «старых» индустриальных странах приводит к потере эффективности экономической модели, основанной на использовании дешевой рабочей силы в развивающихся странах. Дальнейшее снижение товарных цен за счет удешевления рабочей силы невозможно, так как ее ресурсы почти исчерпаны. Инфляция является одним из проявлений глобального кризиса и порождена изменением баланса между товарной и денежной массой в экономике. Обесценивается значительная часть ценных бумаг, жилой недвижимости, а также снижается покупательная способность населения.

В 2008 и 2009 гг. большинство политиков и экономистов прогнозировало скорое завершение кризиса. Однако были и альтернативные мнения. В частности, российский экономист М. Хазин оценивал продолжительность кризиса в 5—8 лет. В 2011—2012 гг. все больше и больше экономистов стали говорить о продолжительном характере кризиса. Особенно подчеркивается, что кризис далек от завершения и он продолжает развиваться. В настоящее время мировой экономический кризис проявляется преимущественно в финансовой сфере: в дестабилизации фондовых рынков, убытках банков, росте инфляции, удорожании капиталов.

Источник