Деловой цикл институционализм это

Îñíîâíûå èäåè òåîðèè èíñòèòóöèîíàëèçìà. Ñîäåðæàíèå êîíöåïöèè èíñòèòóöèîíàëèçìà â ýêîíîìèêå è åãî îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ.

Àâòîð: Àíäðåé Íåñòåðîâ ✔ 20.01.2020

Íåñòåðîâ À.Ê. Èíñòèòóöèîíàëèçì // Ýíöèêëîïåäèÿ Íåñòåðîâûõ

Èíñòèòóöèîíàëèçì ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé. Ñîãëàñíî äàííîé òåîðèè, ëþáàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà ýòî êîìïëåêñ èíñòèòóöèé (íîðì, ïðèíöèïîâ) è èíñòèòóòîâ (çàêðåïëåíèå íîðì è ïðèíöèïîâ â âèäå çàêîíîâ è îðãàíèçàöèé).

Èíñòèòóöèîíàëèçì â ýêîíîìèêå

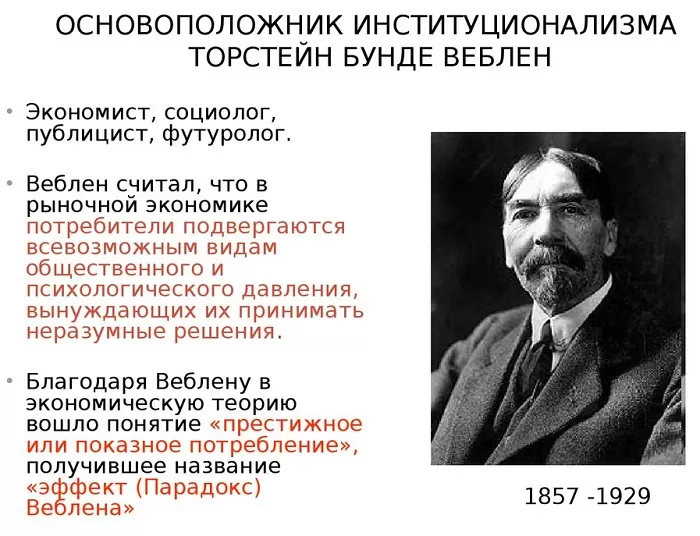

Îñíîâîïîëîæíèêîì èíñòèòóöèîíàëèçìà ÿâëÿåòñÿ Òîðñòåéí Âåáëåí.

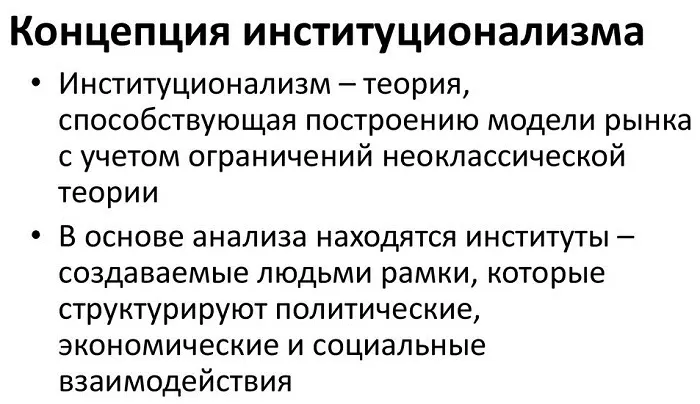

Êîíöåïöèÿ èíñòèòóöèîíàëèçìà â ýêîíîìèêå:

- Ìàêðîýêîíîìèêà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ àíàëèçîì ýêîíîìè÷åñêèõ êàòåãîðèé è ïðîöåññîâ.

- Ïðè àíàëèçå ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ ó÷èòûâàþòñÿ âíåýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû.

- Íà ýêîíîìèêó îêàçûâàþò âëèÿíèå ñóùåñòâóþùèå îáùåñòâåííûå, ãîñóäàðñòâåííûå è ïðàâîâûå èíñòèòóòû.

Ýêîíîìèñòû, êîòîðûå îïåðèðóþò ïðèíöèïàìè èíñòèòóöèîíàëèçìà, íå îãðàíè÷èâàþòñÿ òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèìè àñïåêòàìè, à ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå, ÷òî ôóíêöèîíèðîâàíèå ýêîíîìèêè çàäàåòñÿ èíñòèòóöèîíàëüíûìè, ñîöèàëüíûìè è ïðàâîâûìè ôàêòîðàìè.

Èíñòèòóöèîíàëèçì â ýêîíîìèêå

- Èíñòèòóöèè íîðìû, ïðàâèëà, ïðèíöèïû.

- Èíñòèòóòû çàêðåïëåíèå íîðì, ïðàâèë, ïðèíöèïîâ â âèäå çàêîíîâ è îðãàíèçàöèé.

Èíñòèòóöèîíàëèçì ðàññìàòðèâàåò ïåðâè÷íûå êàòåãîðèè (öåíà, ñïðîñ, ïðåäëîæåíèå è ò.ï.) êàê öåíòðû âîçäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ èíòåðåñîâ è îòíîøåíèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè èíñòèòóòàìè, à ñàìó ýêîíîìèêó êàê ÷àñòü ñîöèàëüíîé ñèñòåìû îáùåñòâà.

êîíöåïöèè èíñòèòóöèîíàëèçìà ïîíÿòèÿ ýêîíîìèêè, íàóêè, ïîëèòèêè, êóëüòóðû, ñîöèóìà ÿâëÿþòñÿ ðàâíîïðàâíûìè.

Ñóáúåêòû ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû äåéñòâóþò ñîãëàñíî ïðèîáðåòåííûì èìè ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ, ïðèíöèïàì è ñîöèàëüíûì íîðìàì. Ýòî ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû, óñòîè îáùåñòâà, çàêîíû è íîðìû, êîòîðûå âëèÿþò íà ïîâåäåíèå âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ.

Ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû è âíåýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû â ðàâíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿþò ëèíèþ ïîâåäåíèÿ è êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ.

Ñòîðîííèêè êîíöåïöèè èíñòèòóöèîíàëèçìà ïîëàãàþò, ÷òî ïåðâè÷íûìè ÿâëÿþòñÿ èíòåðåñû îáùåñòâà, à äåéñòâèÿ âñåõ îòäåëüíî âçÿòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ äèêòóþòñÿ ñèòóàöèåé â ýêîíîìèêå â öåëîì, à íå íàîáîðîò, êàê ñ÷èòàþò êåéíñèàíöû èëè ìîíåòàðèñòû.

Îñíîâíûå èäåè èíñòèòóöèîíàëèçìà:

- Èíòåðåñû îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ ôîðìèðóþòñÿ îáùåñòâîì, â êîòîðîì îíè ñóùåñòâóþò, ñëåäîâàòåëüíî, îáùåñòâî ìîæåò âëèÿòü íà äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ â ëþáîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå.

- Ñ ïîìîùüþ çàêîíîäàòåëüíûõ èíñòèòóòîâ îáùåñòâî ìîæåò îïðåäåëÿòü ðàçâèòèå ýêîíîìèêè.

- Ïðàâèòåëüñòâî èçúÿâëÿåò âîëþ îáùåñòâà.

- Çàêîíû îáÿçàòåëüíû äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ýêîíîìèêè.

- Çàêîíû ýòî íàèáîëåå äåéñòâåííûé èíñòðóìåíò ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìèêè â ïåðèîä ýêîíîìè÷åñêèõ êîëåáàíèé (ñì. öèêëè÷íîñòü ýêîíîìèêè).

êîíöåïöèè èíñòèòóöèîíàëèçìà âûðàáîòàíî íåñêîëüêî âàæíûõ òåçèñîâ:

1. Ãîñóäàðñòâî äîëæíî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âëèÿòü íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè.

Êàê ñ÷èòàë Ò. Âåáëåí, “ïðè ïðàâèòåëüñòâå äîëæåí ñóùåñòâîâàòü ñâîåîáðàçíûé “ìîçãîâîé öåíòð” èç èíòåëëåêòóàëîâ, òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ áîëåå ðàöèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà” [1].

Ò. Âåáëåí è ïîñëåäóþùèå ñòîðîííèêè èíñòèòóöèîíàëèçìà èñõîäèëè èç òîãî, ÷òî ê ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå íåëüçÿ ïîäõîäèòü êàê ê ñòàáèëüíîìó ÿâëåíèþ, êîòîðîå â òðóäàõ ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé òðàêòîâàëîñü êàê ìåõàíè÷åñêè ðàçâèâàþùàÿñÿ ñóùíîñòü, êîòîðîé ìîæíî óïðàâëÿòü ñ ïîìîùüþ ñîáëþäåíèÿ îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çàêîíîâ èëè îò óïðàâëåíèÿ êîòîðîé íóæíî ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ.

2. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ïðîèñõîäèò ïîä âëèÿíèåì âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ è âíåýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå âçàèìîçàâèñèìû è óñèëèâàþò âëèÿíèå äðóã äðóãà.

Ñîãëàñíî êîíöåïöèè èíñòèòóöèîíàëèçìà, ýêîíîìèêà ýòî ýâîëþöèîíèðóþùàÿ ñèñòåìà, à ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû èìåþò êóìóëÿòèâíûé õàðàêòåð.

ðåçóëüòàòå, ýêîíîìèñòàìè äàííîãî íàïðàâëåíèÿ áûë âûðàáîòàí òåçèñ:

3. Èíñòèòóòû óïðàâëÿþò ýêîíîìèêîé ÷åðåç îòäåëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû, à íå íàîáîðîò.

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè èíñòèòóöèîíàëèçìà îòðèöàëàñü âîçìîæíîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ, òàê êàê íåâîçìîæíî ó÷åñòü âñå ýêîíîìè÷åñêèå è âíåýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû, êîòîðûå âëèÿþò íà ïîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ. Êîíå÷íî, ñ ðàçâèòèåì âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èëè â áëèæàéøåì áóäóùåì ïîäîáíûå ïðîãíîçû ìîãóò áûòü âûñîêî äîñòîâåðíûìè. Îäíàêî â òî âðåìÿ ïîäîáíîå áûëî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ãîñóäàðñòâó, ïðè îñóùåñòâëåíèè âìåøàòåëüñòâà â ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó, ïðåäëàãàëîñü ó÷èòûâàòü òîëüêî òå ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãëè áûòü ïðèíÿòû âî âíèìàíèå: èíôëÿöèÿ, áåçðàáîòèöà, êðèçèñû, ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü è äð.

îòëè÷èå îò êëàññè÷åñêîé òåîðèè èíñòèòóöèîíàëèçì óòâåðæäàåò, ÷òî öåíû íàìíîãî áîëåå êîíñåðâàòèâíû, ÷åì ñïðîñ, ïðåäëîæåíèå è êîíúþíêòóðà íà ðûíêå. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ôàêòàìè: öåíû ÷àñòî îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè, íåñìîòðÿ íà èçìåíåíèÿ ðûíî÷íîé ñèòóàöèè. Îòñþäà åùå îäèí âàæíûé òåçèñ:

4. Çàäà÷à ãîñóäàðñòâà íå êîíòðîëü öåí è èíôëÿöèè, à ðåãóëèðîâàíèå ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ.

Îñíîâíîé èíñòðóìåíò ãîñóäàðñòâà ðåàëèçàöèÿ ñòàáèëèçèðóþùåé, ñòèìóëèðóþùåé èëè ñäåðæèâàþùåé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.

Íàêîíåö, âàæíîé îñîáåííîñòüþ èíñòèòóöèîíàëèçìà ÿâëÿëîñü ñòðåìëåíèå ê íàó÷íîìó îáîñíîâàíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïóòåì âûðàáîòàííîé êîíöåïöèè èíñòèòóöèé è èíñòèòóòîâ.

5. Ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà äîëæíà íå òîëüêî çàíèìàòüñÿ ïðîãíîçàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, èçó÷åíèåì ýêîíîìè÷åñêèõ êàòåãîðèé, ïðîöåññîâ, ÿâëåíèé, âçàèìîçàâèñèìîñòüþ ýòèõ ÿâëåíèé, íî è äàâàòü ðåêîìåíäàöèè ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ, â òîì ÷èñëå äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäà÷ ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.

Òàêèå ðåêîìåíäàöèè, ïî ìíåíèþ èíñòèòóöèîíàëèñòîâ, äîëæíû çàêëþ÷àòüñÿ â îáîñíîâàíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ýêîíîìè÷åñêîé ïðèðîäû, íî è ñ ó÷åòîì âíåýêîíîìè÷åñèõ ôàêòîðîâ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ ïîëèòè÷åñêèå àñïåêòû, ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîå óñòðîéñòâî, ïîâåäåíèå îòäåëüíûõ èíäèâèäóóìîâ â îáùåñòâå, îáùåñòâåííîå íàñòðîåíèå è ñîçíàíèå â öåëîì, à òàêæå äðóãèå ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.

Íàïðàâëåíèÿ òåîðèè èíñòèòóöèîíàëèçìà

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èíñòèòóöèîíàëèçìà:

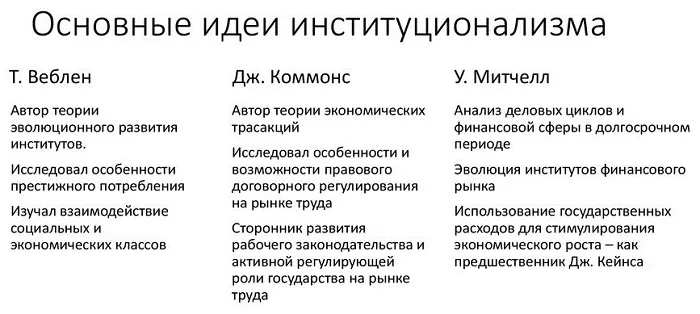

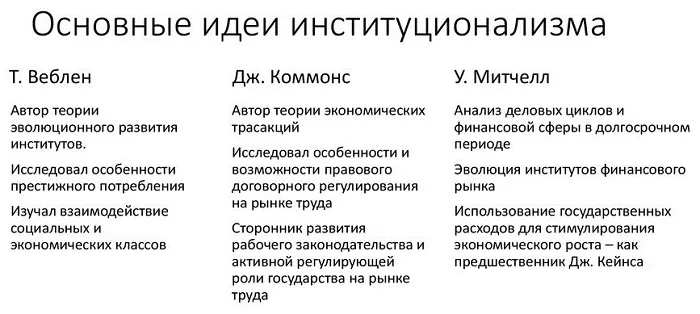

- ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé èíñòèòóöèîíàëèçì Ò. Âåáëåíà

- ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé èíñòèòóöèîíàëèçì Äæ. Êîììîíñà

- êîíúþíêòóðíî-ñòàòèñòè÷åñêèé èíñòèòóöèîíàëèçì Ó. Ìèò÷åëëà

Òîðñòåéí Âåáëåí, îïèðàÿñü íà ðàçðàáîòàííóþ èì íåýêîíîìè÷åñêóþ òðàêòîâêó ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé, ïðåäñòàâèë ñîâîêóïíîñòü ôèíàíñîâûõ êàïèòàëîâ, êàê ïðàçäíûé êëàññ îáùåñòâà. Ýòîò êëàññ íå ó÷àñòâóåò â ïîëåçíûõ ôîðìàöèÿõ, ðàçâèòèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, íå ñîçäàåò öåííîñòåé. Äåéñòâóÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ðûíêàõ êàïèòàëà, ïðàçäíûé êëàññ ïîëó÷àåò äîëþ ñîâîêóïíîãî îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà ëèøü íà îñíîâå “ôàêòà ñîáñòâåííîñòè”, èñïîëüçóÿ äëÿ îáðàùåíèÿ êàïèòàëà ñëîæèâøèåñÿ ôèíàíñîâûå èíñòèòóòû. Ïðè ýòîì Âåáëåí äåëàåò âûâîä, “ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ýòè ôèíàíñîâûå èíñòèòóòû íèêàê íå ñîîòâåòñòâóþò, èáî îíè ñëîæèëèñü â ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïðîøëîãî” [1]. Êàïèòàë îòâëåêàåòñÿ èç ïðîèçâîäñòâåííîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ðåøåíèåì, ïî åãî ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ê óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè. Èòîãîì äîëæíî áûëî ñòàòü ïîÿâëåíèå ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî îáùåñòâà, îäíàêî Âåáëåí íå ïîÿñíèë, ÷òî ýòî áóäåò çà îáùåñòâî. Ïðåäëàãàÿ ëèêâèäèðîâàòü ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó êàïèòàëîì è èíäóñòðèàëüíûì ðàçâèòèåì, Âåáëåí ïðåäïîëàãàë, ÷òî òàêîé ïîäõîä ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, îäíàêî â ðåçóëüòàòå ïðåäëîæèë îøèáî÷íûé ñöåíàðèé òåõíîêðàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â XX âåêå.

Äæîí Êîììîíñ îñíîâîïîëàãàþùèì àñïåêòîì ëþáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ÷èòàë ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå íîðìû è þðèäè÷åñêîå çàêðåïëåíèå. Êîììîíñ êëþ÷åâûì ìîìåíòîì âèäåë çàêëþ÷àåìûå íà ðûíêå ñäåëêè, íåèçáåæíî ïðèâîäÿùèå ê ðàçëè÷íûì êîíôëèêòàì.  ýòîì ïëàíå îí áîëüøîå çíà÷åíèå óäåëÿë ðîëè ãîñóäàðñòâà, âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèè ãàðàíòà ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüíî îïðåäåëåííûõ íîðì. Ãîñóäàðñòâåííûå ñòðóêòóðû, âûñòóïàÿ â ðîëè àðáèòðà â ðûíî÷íûõ îòíîøåíèÿõ, òàêæå ÿâëÿþòñÿ ñèëîé, ïðèíóæäàþùåé ê âûïîëíåíèþ ïðèíÿòûõ ïî äîãîâîðó îáÿçàòåëüñòâ. Ïî åãî ìíåíèþ, “ïðåîäîëåíèå êîíôëèêòîâ ïîñðåäñòâîì çàêîíîäàòåëüíûõ þðèäè÷åñêèõ íîðì âåäåò ê ñîöèàëüíîìó ïðîãðåññó è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè” [2]. Ïîñëåäóþùåå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå áîëüøèíñòâà ñòðàí ïîäòâåðäèëî åãî âûâîä î íåîáõîäèìîñòè è äåéñòâåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ïðàâîâûõ íîðì.

Óýñëè Ìèò÷åëë ñîçäàë êîíúþíêòóðíî-ñòàòèñòè÷åñêóþ êîíöåïöèþ èíñòèòóöèîíàëèçìà, â ðàìêàõ êîòîðîé óêàçûâàë íà öèêëè÷åñêóþ ïðèðîäó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ïîíÿòèå “êðèçèñ” îí çàìåíèë òåðìèíîì “äåëîâîé öèêë”, îñòðûå ãðàíèöû êîòîðîãî äîëæíû ðåãóëèðîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâîì. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ â åãî êîíöåïöèè ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðàâèòåëüñòâà òîëüêî ó÷åíûìè-ýêîíîìèñòàìè, äîëæíà ðàçðàáàòûâàòü âàðèàíòû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.  ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîíöåïöèåé, “ðàçâèòèå ýêîíîìèêè äîëæíî ðåãóëèðîâàòüñÿ ñòèìóëèðóþùèìè èëè ñäåðæèâàþùèìè ãîñóäàðñòâåííûìè ìåðàìè íà îñíîâå ðàñ÷åòíûõ äàííûõ è ïðîãíîçîâ ýêîíîìèñòîâ, âñå ýòî ñïîñîáíî îñëàáèòü ôàçû ñæàòèÿ äåëîâûõ öèêëîâ” [3]. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýëåìåíòû åãî êîíöåïöèè áûëè çàèìñòâîâàíû è ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ó÷åíèé, âêëþ÷àÿ ìîíåòàðèñòîâ.

Âûâîäû

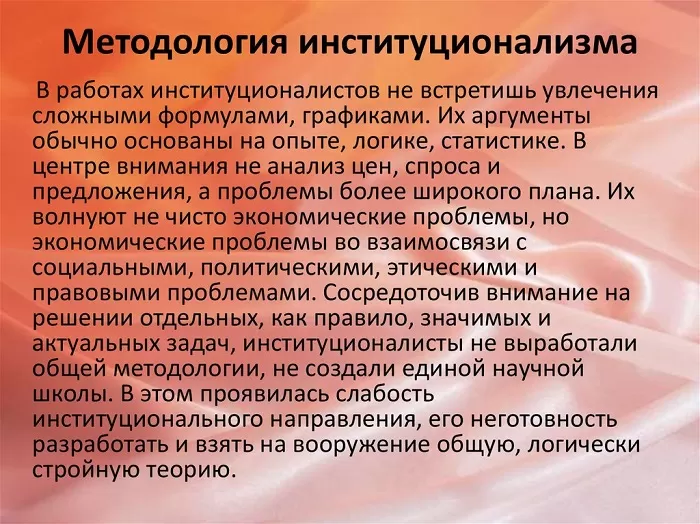

- Ïðåäìåòîì èíñòèòóöèîíàëèçìà ÿâëÿåòñÿ íå àíàëèç öåí, ñïðîñà, ïðåäëîæåíèÿ è äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ êàòåãîðèé, à ñîâîêóïíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ïðîáëåì, ÿâëåíèé ñ ó÷åòîì âçàèìíîãî âëèÿíèÿ ñîöèàëüíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ýòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ïðîáëåì.

- Ñïåöèôè÷åñêîé ÷åðòîé èíñòèòóöèîíàëèçìà â öåëîì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ôîðìóë, ãðàôèêîâ, êàê â äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ.

- Àðãóìåíòû èíñòèòóöèîíàëèñòîâ îñíîâàíû íà ëîãè÷åñêèõ çàêîíàõ, ñòàòèñòè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòÿõ.

- Ðîëü ãîñóäàðñòâà â ðåãóëèðîâàíèè ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, êàê ñ÷èòàëè èíñòèòóöèîíàëèñòû, äîëæíà çàêëþ÷àòüñÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåàëèçàöèè ñòàáèëèçèðóþùåé, ñòèìóëèðóþùåé èëè ñäåðæèâàþùåé ïîëèòèêè, à îíà, â ñâîþ î÷åðåäü, äîëæíà áûòü îáîñíîâàíà è ïðîäóìàíà áëàãîäàðÿ íåêîåìó “ýêîíîìè÷åñêîìó êîìèòåòó”, êîòîðûé äîëæåí ñóùåñòâîâàòü ïðè ïðàâèòåëüñòâå ñòðàíû.

Ëèòåðàòóðà

- Âåáëåí Ò. Òåîðèÿ ïðàçäíîãî êëàññà. Ì.: Ïðîãðåññ, 1984.

- Êîììîíñ Äæ. Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ êàïèòàëèçìà. Ì.: ÍÈÓ-ÂØÝ, 2011.

- Ìèò÷åëë Ó.Ê. Ýêîíîìè÷åñêèå öèêëû. Ïðîáëåìà è åå ïîñòàíîâêà. Ì.: Ãîñèçäàò, 1930.

- Ãðåáåííèêîâ Â.Ã. Ôîðìèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ì.: Èíôðà-Ì, 2013.

- Êóøëèí Â.È. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè. Ì.: Ýêîíîìèêà, 2013.

×èòàéòå òàêæå

Àíàëèç è ïåðñïåêòèâû ðîññèéñêîãî ðóáëÿ â êà÷åñòâå ìèðîâîé âàëþòû íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå.

Òîðãîâàÿ âîéíà êàê èíñòðóìåíò îòñòàèâàíèÿ ãåîïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Ÿ ìåòîäû è èñòîðèÿ

Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì ýëåêòðîííîé òîðãîâëè â ìåæäóíàðîäíûõ òîðãîâûõ îïåðàöèÿõ, çàðóáåæíûé è ðîññèéñêèé îïûò.

Îðãàíèçàöèÿ òîâàðîñíàáæåíèÿ ìàãàçèíà, ïîñòàâêà, ïðèåìêà, õðàíåíèå, ïîäãîòîâêà ê ïðîäàæå òîâàðîâ.

Ôóíêöèè ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèÿ åãî ðàáîòû.

Источник

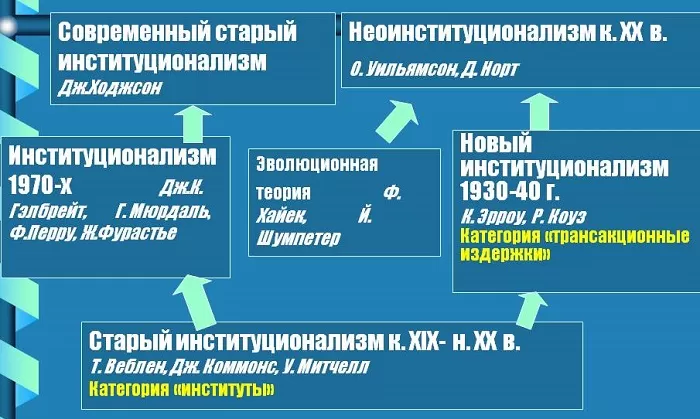

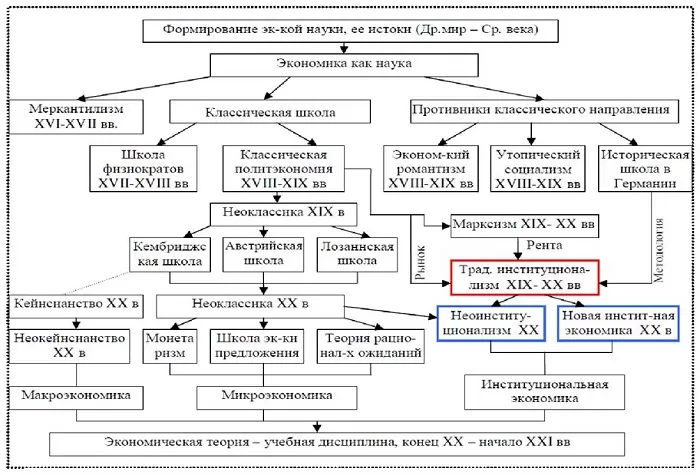

Институционализм – экономическое учение, зародившееся на рубеже XIX-XX вв. в США. Становление состоялось к 20-м годам. Приблизительно в это время идеи дошли до Европы, сыграв свою роль в ее развитии.

Институционализм – понятие, причины возникновения и развитие

Институционализм – одна из общественно-экономических теорий, основанная на исследовании влияния социальных институтов на материальные отношения в обществе.

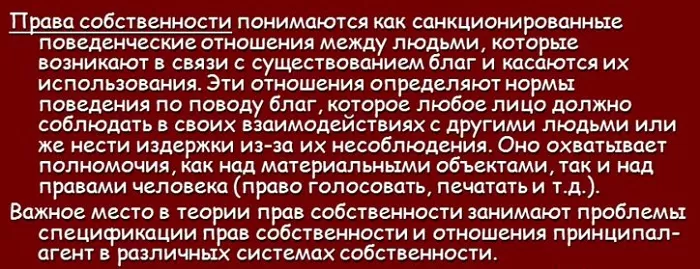

Под институтами понимаются законодательно оформленные договоры: правовая система, брак, традиционный уклад, взаимодействие граждан и их объединений с государством и т. п.

Бурный технологический рост постсредневековой Европы (особенно Британии, Голландии, в меньшей степени Франции) вызвал трансформацию сложившейся системы торговли и производства. Объединенная теория новой экономики была создана английским экономистом А. Смитом в конце XVIII в.

Основные идеи учения (эгоизм производителя, либерализация) и математический подход не разъясняли в должной мере необходимое государственное устройство. Растущее материальное расслоение общества порождало недовольство.

С другой стороны, капиталистическим отношениям противостояли традиционалисты, выступающие за цеховую организацию производства и помещичье-общинное сельское хозяйство. Особенно ярко противоречия выразились в трудах германских ученых. На стыке противоречащих друг другу подходов зародился институционализм.

Идея оказалась продуктивной и развивалась по мере прогресса техники и государственных инструментов регулирования. Дополнительными толчками послужили Мировые войны, революция в России и холодная война между СССР и западным миром.

Основоположник традиционного институционализма

Создателем новой науки полагают Торстейна Веблена (1857-1929 гг.).

Это американский ученый норвежского происхождения, доктор философии, экономист, основатель Новой школы социальных исследований. Отметил влияние общественного уклада на форму поведения клиента при приобретении товара.

Справедливости ради, следует отметить, что понятие «институциональная экономика» предложил в 1919 г. Уолтон Хамильтон. Веблен знаменит с другим термином – «праздный класс».

Институциональный подход

Суть состоит в экономическом анализе институтов и институций с учетом достижений социологии и политологии. Институциональность – это стандарты, сложившиеся нормы, проживания человека в социуме.

Учитываются история, влияние эволюционного процесса. Важны национальные различия, нюансы развития разных стран. Одинаковые правила управления в условиях отличных режимов приводят к неодинаковым результатам.

Рынок интерпретируется как стоящие над законом и границами правила игры, диктующие действия членам сообщества. С другой стороны, человеческое поведение определяется сформированными исторически привычками, культурой.

Также деятельность определяется местом группы в иерархии. Институты предоставляют рамки, ограничивающие взаимоотношения.

Общая характеристика и основные идеи институционализма

Новизна направления состояла в анализе не чистой экономики (математической модели), а ее сочетания с обществом. Причем во главу угла ставилось именно общество, его материальные потребности и защита прав групп.

Вне этого контекста категории цены, прибыли, спроса не рассматривались. Амбициозно выглядит отрицание свободной конкуренции, как несуществующей.

Отличие институционализма от других экономических школ

Главные отличительные признаки:

Основные в неоклассическом течении величины (цена, прибыль, спрос) дополняются внеэкономическими категориями и отношениями.

Математическая модель маржиналистов расширяется социальной сферой.

У сторонников классической политэкономии главенствует экономический базис. Институционалисты рассматривают общество в качестве, как минимум, равноправного фактора.

Предприятия не стремятся оптимизировать производство, но действуют так традиционно.

Поведение индивида продиктовано экономической ситуацией и сообществом. В приоритетах интересы общества.

Экономика не принимается как сбалансированная конструкция. Эволюция происходит из-за случайного сочетания нескольких взаимодействующих факторов («кумулятивная причинность»). Классические специалисты считают развитие естественным.

Считается полезным государственное вмешательство в рыночный механизм.

Клиент не мотивируется только целесообразностью. Формирование спроса не определяется ценой, но зависит от общей ситуации в стране.

Цены не склонны к изменению. Не являются функцией нестабильных себестоимости и спроса. Противоречит «классике».

Прогноз не является самоцелью. Важно понять механизмы динамики политики, экономики, общества.

Методология институционализма

Устанавливалось происхождение институтов. Распространенные в группе стандарты отношений перерастали в традиции, переходившие в нормы для общества. Их трансформация в правовые установки – дело времени.

Создавалось своеобразное «замыкание»: завтрашняя система управления определялась сегодняшней.

Входящие в обычаи накопленные знания и навыки не могли оставаться неизменными. Их развитие порождало необходимость постепенной (в лучшем случае) реформации законодательства и политического режима.

Культурные установки, напротив, имеют тенденцию к незыблемости. Институты формируют личность как социальное существо.

Ученые-институционалисты

В развитие учения внесли свой вклад:

Торстейн Веблен (1857-1929), США;

Джон Коммонс (1862-1945), США;

Уэсли Митчелл (1874-1948), США;

Карл Август Виттфогель (1896-1988), Германия, США;

Гуннар Мюрдаль (1898-1987), Швеция;

Джон Гэлбрейт (1908-2006), Канада, США;

Роберт Хайлбронер (1919-2005), США.

Появление неоинституционализма

Новое течение зародилось в 30-х годах прошлого века (Рональд Коуз, США). Развитие получило ближе к 80-м гг. в США, позже в Европе. Название принадлежит Оливеру Уильямсону.

Учеными чикагской школы сформулированы основные идеи:

Институты важны для экономики.

Действия индивида не всегда целесообразны. Могут быть продиктованы частными целями, желанием обмануть.

Сделки сопровождаются издержками, связанными с процессом заключения контрактов (трансакционные). Участвуют в ценообразовании наравне с трансформационными (обусловлены природными ресурсами).

Различия между «старым» институционализмом и неоинституционализмом

Основные отличия:

Адепты «старого» подхода (Джон Коммонс) продвигаются от институтов к экономике, анализируя экономическую теорию инструментами общественных наук. «Новые» разрешают проблемы социологии и права при помощи точных дисциплин (макроэкономика, теория игр).

Классический метод сводится к обобщению отдельных случаев. Методы управления теоретически не анализируются. Всеобъемлющая теория разработана так и не была. Неоинституциалисты интерпретируют частные факты институтов на основе единой доктрины.

«Старой» школой считалось, что благополучие субъекта являлось результатом действия группы (правительство, профсоюз). «Новые» склоняются к анализу волеизъявления индивида, выбирающего сообщество.

Заключение

Институционализм – важный инструмент анализа, прогнозирования состояния, спайки экономики и общества. Практическое применение некоторых постулатов способно нанести серьезный вред стране.

Так, тотальное государственное планирование привело СССР к финансовому краху, ставшему одним из факторов распада державы. Основные аспекты доктрины начала прошлого века современны и сейчас.

Источник