Цикл развития простейших схемы

Жизненные циклы простейших. Формы простейших

Жизненные циклы паразитических простейших имеют ряд существенных особенностей, обусловленных образом их существования. Паразит не может существовать как вил, если не переходит периодически от одною хозяина к другому. Только для небольшого количества видов, передающихся прямым контактом, процесс перехода к другому хозяину не связан с резкими изменениями условий среды.

Примерами такого рода среди паразитов человека могут служить Entamoeba gingivalis и Trichomonas elongata, обитающие в полости рта, и Т. vaginalis — паразит мочеполовых путей. В большинстве случаев у простейших имеются специальные стадии, приспособленные к осуществлению фазы перехода от одного хозяина к другому. Эти стадии носят название пропагативных.

У паразитов кишечника пропагативные стадии обычно приспособлены к переживанию во внешней среде. Большинство простейших кишечника образует цисты, одетые плотной оболочкой. При созревании цист ряда видов (Entamoeba histolytica, E. coli, Lamblia intestinalis и др.) происходит несколько последовательных делений ядра.

После попадания зрелой многоядерной цисты в нового хозяина происходит деление цитоплазмы с образованием нескольких особей. Цисты обычно снабжены запасом питательных веществ, расходующихся в процессе созревания и при пребывании цисты во внешней среде. Пропагативной стадией кокцидий является одетая оболочкой оплодотворенная женская половая клетка (ооциста).

Большинство простейших—паразитов тканей и крови позвоночных передается от одного хозяина другому при помощи переносчика. Пропагативные стадии в этом случае локализуются в крови или в наружных покровах позвоночного. Возбудитель болезни Шагаса, Trypanosoma cruzi, размножается в лейшманиальной фазе в клетках внутренних органов. Лейшманиальные формы паразита превращаются в трипаносом, которые проникают в кровяное русло, но в нем не размножаются.

Передача инфекции происходит через переносчика, кровососущего клопа. Возбудитель индийского висцерального лейшманиоза (кала-азара) Leishmama donovani размножается в гистофагоцитных клетках тканей, мало доступных для переносчика. Однако на поздней стадии процесса на коже больного может образовываться поздний лейшманоид — поражение, содержащее большое количество лейшманий. В отдельных случаях при этом заболевании лейшманий встречаются и в крови. Пропагативнымн стадиями малярийных паразитов являются гамонты, циркулирующие в кровяном русле хозяина.

Наряду с пропагативнымн стадиями в жизненном цикле тканевых паразитов имеются так называемые инвазионные стадии, приспособленные к внедрению в позвоночного хозяина. Так, развитие представителей рода Trypanosoma в переносчике кончается образованием метациклических трипаносом, которые в переносчике уже не размножаются и приспособлены к развитию в позвоночном хозяине. Инвазионными стадиями малярийных паразитов являются спорозоиты.

В настоящей статье принята наиболее распространенная система простейших. Новейшие исследования внесли ряд корректив в систему типа. Часть из них будет рассмотрена в тексте.

Тип Protozoa делится на два подтипа: Plasmodroma и Ciliophora. Первый подтип включает классы: саркодовые (Sarcodina), жгутиконосцы (Mastigophora) и споровики (Sporozoa). Второй подтип представлен классом ресничных (Ciliaia).

– Также рекомендуем “Паразитические простейшие человека. Саркодовые”

Оглавление темы “Протозоология. Особенности простейших”:

1. История протозоологии. Отечественная школа протозоологии

2. Морфология простейших. Жгутики и реснички простейших

3. Органеллы простейших. Особенности питания простейших

4. Размножение простейших. Вирулентность простейших

5. Жизненные циклы простейших. Формы простейших

6. Паразитические простейшие человека. Саркодовые

7. Жгутиконосцы. Лейшмании и трипаносомы

8. Структура и функции кинетопласта. Морфология лямблий

9. Споровики. Жизненный цикл споровиков

10. Семейства Plasmodiidae. Подкласс книдоспоридий (Cnidosporidia) и токсоплазмы

Источник

Теория онтогенеза простейших и онтогении клетки (тканей многоклеточных), как известно, была сформулирована Токиным (1934).

Близкие мысли о возрастных изменениях простейших высказаны Полянским (1940).

Это было в тот период биологии, когда господствовали ошибочные представления об интеркинезе как о покое ядра и клетки и лишь деление простейшего или клетки мыслилось как их активное состояние.

Резким диссонансом прозвучали тогда утверждения Токина и солидаризировавшихся с ним биологов о том, что интеркинез — совокупность процессов развития клетки, период наибольшей ее активности, что надо изучать ее онтогенетическое развитие, что деление клетки и одноклеточного организма — это не случайный эпизод в их жизни, а итоговый этап индивидуального развития.

Представления об онтогенезе простейших и об онтогении клетки, так или иначе разделявшиеся Шмальгаузеном, Сингаевской (1925), Бауэром (1935), Кольцовым (1936) и другими биологами, в последние десятилетия в связи с прогрессом в биологии, особенно биохимии, получили богатое обоснование огромным числом фактов. Возникли термины «жизненный цикл» клетки и «митотический цикл», свидетельствующие о полном отказе от старых представлений об интеркинезе как покое клеток.

Совершенно очевидно, однако, что полезное в лабораторной жизни цитолога и биохимика новое понятие «митотический цикл» отражает лишь некоторые, правда важнейшие, биохимические понятия онтогении — фазы синтеза нуклеиновых кислот и белков.

Неуважительное отношение биологии к так называемым «простейшим» организмам закончилось. Биологи все более убеждаются в том, что одноклеточный организм есть нечто непрерывно меняющееся на разных этапах своей жизни, что, как и у многоклеточных, его индивидуальное развитие завершается старением и смертью.

Необходимо отрешиться от наивных представлений, будто простейшие (Protozoa) просты. Основательную критику этого неуважительного отношения к одноклеточным животным и растениям дал Заварзин (1946). Не случайны непрекращающиеся споры — можно ли называть простейших клетками, не считать ли их надклеточными организмами.

Они являются прежде всего организмами, причем их интеграция, организменная расчлененность, сложность структур подчас не меньшие, чем у многоклеточных. Интегрированность, положим, у Paramaecium caudatum не меньшая, чем у любого вида губок. О степени сложности организации многих простейших можно судить при сравнении их с коловратками (рис. 1, 2).

Рис. 1. Продольный разрез инфузории Spirotricha entodiniomorpha (A) и схема организации коловратки, вид сбоку (Б).

an — анус, с — мозг, са — адоральные цирры, vl — клоака, со — отверстие клоаки, cv — сократительная вакуоль, d — пальцы, do — проток ретроцеребрального органа, еn — энтодерма, f — мионемы глотки, gc — цементные железы, in — кишка, ld — спинная губа, т — миотриум, та — макронуклеус, тi — микронуклеус, n — проводящие волоконца глотки, о — ротовое отверстие, ое — пищевод, ov — яичник, ovd — яйцевод, ph — глотка, рr — протонефридий, r — ретракторы, re — задняя кишка, rо — ретроцеребральный орган, s — скелетная пластинка, st — желудок, tr — трохус, v — мочевой пузырек.

Рис. 2. Инфузория Callos colex (А) и коловратка Hydatina (Б).

1 — околоротовые реснички, 2 — различные мышечные системы тела, 3 — мускулатура глотки, 4 — туловищный венчик ресничек, 5 — сократительная вакуоль, 6 — макронуклеус, 7 — задняя кишка, 8 — ротаторный орган, 9 — мышцы коловратки, 10 — желудок, 11 — нервная система, 12 — половая железа, 13 — анальное отверстие, 14 — кишка.

Жизненные циклы простейших

В дальнейшем мы принуждены будем не осложнять вопрос анализом различных своеобразных циклов жизни у разных Protozoa и анализом явлений полового размножения. Мир простейших огромный. Он включает моноэнергидных простейших, простейших с полиплоидным ядром, полиэнергидных, колониальных простейших и, как склонны считать некоторые систематики, многоклеточных организмов.

Интересующиеся различными, подчас очень сложными жизненными циклами простейших найдут много интересных фактов в монографии Ивановой-Казас (1975), содержащей специальную главу «онтогенез Protozoan», в книге Догеля «Общая протистология» (1951) и в произведениях других авторов.

Если не усложнять вопросы анализом разнообразных жизненных циклов огромного мира простейших и анализом явлений полового размножения, то под онтогенезом простейших следует понимать совокупность процессов развития организма, начиная с формирования индивидуума в результате бесполого размножения «материнской» клетки, его молодость, взрослое состояние и итоговые этапы жизни — морфофизиологические процессы старения и смерть организма.

Конечным этапом онтогенеза, подготовленным развитием организма, является очередное деление — размножение. У простейших бесполое размножение составляет в отношении численности вида ведущий способ размножения.

Одноклеточный организм, сформировавшийся в результате деления, последовательно растет, взрослеет, достигает границы ассимиляции и роста, стареет. Шмальгаузен и Сингаевская (1925) установили, что скорость роста туфельки Paramaecium caudatum подчиняется закону параболического роста, что эта скорость обратно пропорциональна времени, что произведение скорости роста на время, которое прошло, есть величина постоянная. Те же результаты получены и на Actinophrys sp. и Blepharisma lateritis. Карелина (1948) исследовала рост инфузории Onychodromus grandis.

Животное измерялось сразу после деления и затем через каждый час до очередного деления. Последнее измерение производилось у инфузории 12-часового возраста, когда, в условиях опыта, инфузории становятся старыми и уже приступают к делению.

Наибольший прирост тела инфузории происходит в начале ее онтогенеза, почти половина всего прироста падает на первый час жизни, т. е. на часть всего онтогенеза. Наиболее интенсивен рост в первый час и у туфельки. Многие и иные данные на других одноклеточных свидетельствуют о том, что одноклеточные организмы характеризуются строго закономерной кривой роста.

Н.И. Аринчин, И.А. Аршавский, Г.Д. Бердышев, Н.С. Верхратский, В.М. Дильман, А.И. Зотин, Н.Б. Маньковский, В.Н. Никитин, Б.В. Пугач, В.В. Фролькис, Д.Ф. Чеботарев, Н.М. Эмануэль

Опубликовал Константин Моканов

Источник

ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ,

ИЛИ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (PROTOZOA)

К подцарству одноклеточных относят животных, тело которых состоит из одной клетки. Морфологически они сходны с клетками многоклеточных животных, но физиологически отличаются тем, что кроме обычных функций клетки (обмен веществ, синтез белка и др.) они выполняют функции целостного организма (питание, движение, размножение, защита от неблагоприятных условий среды). Отдельные функции у многоклеточных организмов выполняются специальными органами, тканями или клетками, а у одноклеточных функции организма выполняют структурные элементы одной клетки – органеллы. Деление клеток у многоклеточных животных приводит к росту организма, а у простейших – к размножению.

Таким образом, простейшие – это организмы на одноклеточном уровне организации. Целостность организма простейших поддерживается функциями одной клетки, а у многоклеточных – за счет взаимодействия клеток, тканей и органов.

Жизненный цикл простейших складывается из фаз развития с одноклеточной организацией, а у многоклеточных чередуются одноклеточные фазы развития с многоклеточными.

В настоящее время известно более 39 тыс. видов простейших, однако ежегодно обнаруживаются десятки и сотни новых видов, что является показателем недостаточной изученности этой группы животных.

Впервые простейшие были обнаружены голландским ученым А. ван Левенгуком – первым изобретателем микроскопа (1675). Его микроскопы представляли собой сильно увеличивающие лупы, которые давали увеличение в 100 и даже в 200 раз. Особенно много простейших первые микроскописты обнаруживали в настоях трав (infusum – означает “настойка”), поэтому первое время этих животных называли “настоечными” или инфузориями. Теперь это название сохранилось лишь за одной группой простейших. В первой системе животных К. Линнея (1759) простейшие были отнесены к одному роду – Chaos – класса червей. Только

32

в XIX в. Келликер и Зибольд их выделили в самостоятельный тип (1845). На Международном конгрессе протозоологов в 1977 г. была принята новая система простейших, отразившая последние достижения науки. Согласно новым принципам, опубликованным в 1980 г. (Левайн и др.), простейшие объединены в подцарство одноклеточных и подразделены на семь типов.

Общая характеристика простейших. Простейшие широко распространены в различных средах. Большинство простейших – обитатели морей и пресных вод. Некоторые виды обитают во влажной почве. Множество простейших паразитируют в других организмах. Экологическая радиация простейших отражена на рисунке 15.

Рис. 15. Экологическая радиация у простейших (по Хаусману)

Большинство простейших – мелкие организмы. Их средние размеры измеряются несколькими десятками микрометров (1 мкм равен 0,001 мм). Самые мелкие простейшие – внутриклеточные паразиты достигают всего 2- 4 мкм, а длина самых крупных видов, например некоторых грегарин, может достигать 1000 мкм. Ископаемые раковинные корненожки, например нуммулиты, в диаметре достигали 5-

6 см и более.

Форма тела простейших чрезвычайно разнообразна. Среди них имеются виды с непостоянной формой тела, как амебы. Разнообразны типы симметрии у простейших. Широко распространены формы с радиальной симметрией: радиолярии, солнечники. Это в основном плавающие планктонные простейшие. Двусторонняя симметрия наблюдается у некоторых

33

жгутиковых, фораминифер, радиолярий. Поступательно-вращательная симметрия характерна для фораминифер со спиральнозакрученной раковиной. У некоторых видов наблюдается метамерия – повторяемость структур по продольной оси. Разнообразны жизненные формы простейших, или морфоадаптивные типы. Наиболее широко распространенными формами являются: амебоидных, которые ведут ползающий образ жизни на различных субстратах в воде или в жидкой среде в теле хозяина; раковинные – малоподвижные бентосные формы; активно плавающие жгутиконосцы и ресничные, парящие в составе планктона радиальные, или лучистые, формы; сидячие – стебельчатые, узкотелые или плоскотелые скважники субстратов – интерстициалы, а также округлые неподвижные, покоящиеся формы (цисты, споры).

Строение клетки простейших характеризуется всеми основными признаками клеточного строения эукариот. Ультраструктура строения простейших изучена биологами благодаря использованию электронно-микроскопической техники. Разрешающие способности современного электронного микроскопа позволяют получать увеличение в 200- 300 тыс. раз.

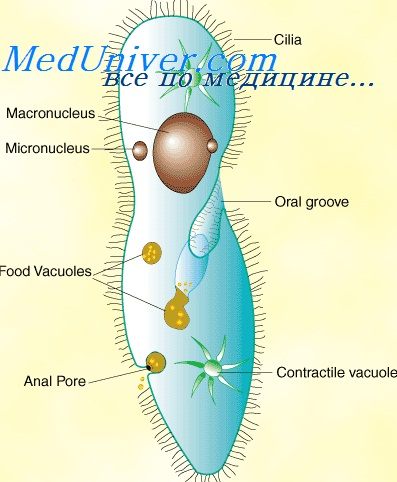

Клетка простейших типична для эукариотных организмов и состоит из цитоплазмы и одного или нескольких ядер. Цитоплазма ограничена снаружи трехслойной мембраной. Общая толщина мембраны около 7,5 наномикрон (1 нм = 10- 6 мм). В цитоплазме простейших различают наружный, более прозрачный и плотный слой – эктоплазму и внутренний, зернистый слой – эндоплазму. В эндоплазме сосредоточены все основные органеллы клетки: ядро, митохондрии, рибосомы, лизосомы, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др. Кроме того, у простейших имеются особые органеллы: опорные, сократительные фибриллы, пищеварительные и сократительные вакуоли и др. Ядро покрыто двуслойной мембраной с порами. Внутри ядра находится кариоплазма, в которой распределены хроматин и ядрышки. Хроматин представляет собой деспирализованные хромосомы, состоящие из ДНК и белков типа гисто-нов. Ядрышки подобны рибосомам и состоят из РНК и белков. Ядра простейших разнообразны по составу, форме, размерам.

У простейших можно выделить особые функциональные комплексы органелл, которые

соответствуют системам органов и тканей многоклеточных.

Покровные и опорные органеллы. Часть видов одноклеточных не обладает покровными и опорными структурами. Клетка таких простейших ограничена лишь мягкой цитоплазматической мембраной. Такие виды не имеют постоянной формы тела (амебы). У других видов имеется плотная эластичная оболочка – пелликула, образующаяся за счет уплотнения

периферического слоя эктоплазмы и наличия в нем различных

34

опорных фибрилл. В этом случае простейшие обладают определенной формой тела (инфузории, эвглены) и вместе с тем они сохраняют гибкость и могут изгибаться при движении, частично сокращаться. Другие одноклеточные выделяют снаружи панцирь из чешуек, что препятствует изменению формы тела (диатомовые жгутиковые). Форму тела дополнительно могут поддерживать и другие опорные структуры – фибриллы, образующие, например у некоторых инфузорий, кортекс.

К опорным образованиям относится еще и скелет. Скелет простейших может быть наружным (раковина) или внутренним (скелетные капсулы, иглы). Раковина выделяется эктоплазмой клетки, и при этом образуется внеклеточное образование, имеющее защитную функцию. Внутренний скелет образуется в эндоплазме клетки. Формирование скелетных капсул и игл происходит путем биокристаллизации. Скелетные образования состоят из органических и минеральных веществ. Чаще всего скелеты простейших включают карбонат кальция (СаСО3) или оксид кремния (SiO2), реже сульфат стронция (SrSO4).

Двигательные органеллы. Наиболее примитивным способом движения у простейших можно считать амебоидное движение при помощи ложных ножек, или псевдоподий. При этом образуются особые выступы клетки, в которые перетекает цитоплазма. Такие органеллы движения присущи одноклеточным с непостоянной формой тела.

Более сложное движение свойственно простейшим, имеющим в качестве органелл движения жгутики или реснички. Строение жгутика и ресничек сходно (рис. 16). Каждый жгутик снаружи покрыт трехслойной цитоплазматической мембраной. Внутри жгутика имеются фибриллы: две центральные и девять двойных периферических. Жгутик крепится в цитоплазме при помощи базального тельца – кинетосомы. Обычно жгутики производят вращающее движение, а реснички – гребное. Жгутики свойственны жгутиконосцам, а реснички – инфузориям.

Рис. 16. Схема строения жгутика (по Нуаро-Тимотэ): А – продольный разрез жгутика, Б, В, Г, Д – поперечные разрезы жгутика на разных уровнях; 1 – центральные фибриллы, 2 – периферические

фибриллы. 3 – наружная мембрана жгутика, 4 – аксиальная гранула, 5 – кинетосома

35

Некоторые простейшие способны к быстрому сокращению тела за счет особых сократительных фибрилл – мионем. Например, сидячие инфузории – сувойки способны резко сокращать свой длинный стебелек и сворачивать его в спираль. Радиолярии способны то растягивать тело клетки на радиальных иглах, то сокращать его за счет сократительных волокон. Это обеспечивает им регуляцию свободного плавания в толще воды. При неблагоприятных условиях многие простейшие инцистируются, т.е. выделяют вокруг себя плотную оболочку и превращаются в цисту.

Среди простейших немало внутриклеточных паразитов, ведущих неподвижный образ жизни и не имеющих органелл движения.

Типы питания и трофические органеллы. По типу питания простейшие разнообразны. Среди них имеются автотрофы, способные к фотосинтезу. Это одноклеточные водоросли из жгутиковых. У них имеются в цитоплазме хлорофилловые зерна, или хроматофоры.

Большинство простейших гетеротрофы, питающиеся как животные, готовыми органическими веществами. Часть из них обладает голозойным способом питания, проглатывая твердые комочки пищи. Другие питаются сапрофитным способом, поглощая растворенные органические вещества. Частицы пищи заглатывают амебы, инфузории. У них в цитоплазме образуются пищеварительные вакуоли, где происходит переваривание пищи. Такое заглатывание твердой пищи клеткой получило название фагоцитоза. При сапрофитном способе питания пищеварительные вакуоли не образуются. Однако известно, что многие простейшие могут заглатывать жидкость через временное впячивание мембраны – особую воронку. Такое поглощение жидкости называется пиноцитозом.

Некоторые виды обладают смешанным типом питания (миксотрофы). Они способны к фотосинтезу, как растения, и к питанию готовым органическим веществом, как животные. У них имеются в цитоплазме хлорофилловые зерна, но могут образовываться и пищеварительные вакуоли. К таким простейшим со смешанным типом питания относятся, например, эвглены, питающиеся на свету как растения, а в темноте как животные.

Органеллы выделения и осморегуляции. Выделение и осморегуляция осуществляются у простейших сократительными вакуолями. Они имеются только у пресноводных форм и отсутствуют у морских и паразитических видов, живущих в изотонической среде. Сократительная вакуоль в простейшем случае представляет собой пузырек в цитоплазме, регулярно заполняющийся жидкостью, которая затем удаляется наружу через пору в мембране клетки. Постоянное удаление избытка воды из клетки позволяет регулировать осмотическое давление в цитоплазме. Выделение продуктов обмена происходит у большинства простейших через поверхность клетки, а также через сократительную вакуоль, если она имеется. Особых органелл дыхания у них нет, и они поглощают кислород через клеточную мембрану.

36

Ядерный аппарат состоит из одного или нескольких ядер. Ядра регулируют обменные процессы клеток простейших и обеспечивают размножение. Ядра простейших варьируют по форме, числу, плоидности, функциям. У некоторых многоядерных простейших различают два типа ядер: генеративные и вегетативные. Это явление получило название ядерного дуализма. Вегетативные ядра регулируют все жизненные процессы в клетке, а генеративные участвуют в половом процессе. Ядерный дуализм характерен для инфузорий, некоторых фораминифер. Ядра простейших могут быть гаплоидными на определенном этапе жизненного цикла, или диплоидными, или полиплоидными. Большинство простейших одноядерные (моноэнергидные). Виды, у которых много ядер, называют полиэнергидными.

При бесполом размножении простейших ядра делятся путем митоза. Ядра простейших, для которых известен половой процесс, претерпевают мейоз, или редукционное деление. В отличие от многоклеточных, мейоз у одноклеточных разнообразен. В примитивном случае мейоз осуществляется в процессе одного деления клетки, в других, как у высших животных, в результате двух последовательных делений. В одних случаях редукционное деление происходит после образования зиготы (зиготическая редукция), в других, как у многоклеточных, при формировании гамет (гаметическая редукция).

Типы размножения простейших разнообразны. Им свойственно бесполое и половое размножение. Бесполое размножение осуществляется путем деления клетки на две или множество клеток (агамогамия) при митотическом делении ядер. Половое размножение простейших характеризуется образованием половых клеток – гамет (гамогамия) с их последующим слиянием (копуляция), что приводит к формированию зиготы, из которой развивается новый дочерний организм. У некоторых простейших (инфузории) половой процесс – конъюгация происходит путем слияния не гамет, а слиянием генеративных ядер из разных клеток. При процессе копуляции сливающиеся гаметы могут быть одинаковыми по размеру и форме (изогамия) или разными (гетерогамия). В случае резких различий между гаметами, когда одна из гамет крупная, неподвижная, без жгутиков (оогамета), а другая мелких размеров, со жгутиками, такая копуляция получила название оогамии. При этом макрогамета (оогамета) приравнивается к яйцеклетке многоклеточных, а микрогамета – к спермию.

Жизненный цикл простейших представляет собой циклически повторяющийся отрезок развития вида между двумя одноименными фазами (например, от зиготы до зиготы). Жизненный цикл простейших может характеризоваться только бесполым типом размножения (от деления до деления), или только половым размножением (от зиготы до зиготы), или

37

чередованием полового и бесполого размножения (метагенез). В дальнейшем будут рассмотрены более подробно различные типы жизненных циклов простейших.

Классификация. Согласно современным концепциям, в протозоологии простейшие подразделены на семь типов:

| Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora) | – 25 тыс. видов |

| Тип Апикомплексы (Apicomplexa) | – 4800 видов |

| Тип Микроспоридии (Microspora) | – 800 видов |

| Тип Миксоспоридии (Myxozoa) | – 875 видов |

| Тип Инфузории (Ciliophora) | – 7500 видов |

| Тип Лабиринтулы (Labyrinthomorpha) | – 35 видов |

| Тип Асцетоспоровые (Ascetospora) | – 30 видов |

В основу подразделения простейших на типы положены принципы строения их ядерного аппарата, органелл движения, ряда микроструктур, типов размножения и жизненных циклов.

Так, саркомастигофоры характеризуются наличием органелл движения: жгутиков и псевдоподий, ядрами одного типа (за редкими исключениями), половым процессом (если он имеется) по типу копуляции. Апикомплексы, как исключительно паразитическая группа простейших, обладают особым комплексом органелл на переднем (апикальном) конце молодых клеток для проникновения в клетку хозяина. У них отсутствуют органеллы движения, а жгутики имеются только у мужских гамет. У большинства наблюдается половой процесс – копуляция, и у многих образуются из зиготы ооциста со спорами, с молодыми паразитами – спорозоитами.

Микроспоридии – внутриклеточные паразиты, образующие одноклеточные споры с амебоидным зародышем – споробластом и с одной полярной нитью, свернутой спирально внутри споры. При выстреливании полярной нити амебоидный зародыш по каналу нити попадает в клетку хозяина. Затем в зародыше происходит автогамия – слияние ядер.

Миксоспоридии – тканевые паразиты животных, имеющие форму плазмодия с множеством ядер. У них наблюдается ядерный дуализм. Они образуют многоклеточные споры с несколькими полярными капсулами, в каждой из которых находится свернутая спирально полярная нить, половой процесс – автогамия.

Инфузории передвигаются при помощи органелл движения – ресничек или их производных; обладают ядерным дуализмом и полиэнергидностью. Половой процесс осуществляется при помощи конъюгации.

Лабиринтулы обитают на водных морских растениях и представляют собой лабиринт цитоплазматических тяжей, по которым передвигаются веретеновидные клетки. Размножаются зооспорами со жгутиками.

38

Асцетоспоровые – паразиты с многоклеточными спорами с одним или несколькими споробластами, но без стрекательных капсул.

Сравнительная характеристика типов простейших приведена в таблице 1.

| Типы | Органеллы движения | Ядерный аппарат | Половой процесс | Споры | Образ жизни |

| Саркомастигофоры (Sarcomastigophora ) | Жгутики, псевдоподии | Одноядерные, многоядерные | Копуляция гамет | Нет | Свободноживущие |

| Апикомплексы (Apicomplexa) | Жгутиковые гаметы | Одноядерные, многоядерные | Копуляция гамет | Многоклеточные со спорозоитами | Паразиты |

| Миксоспоридии (Myxozoa) | Нет | Многоядерные с дуализмом | Автогамия | Многоклеточные с полярными капсулами | Паразиты |

| Микроспоридии (Microspora) | Нет | Одноядерные | Автогамия | Одноклеточные с полярной нитью | Паразиты |

| Инфузории (Ciliophora) | Реснички | Многоядерные с дуализмом | Конъюгация | Нет | Свободноживущие, паразиты |

| Асцетоспоридии (Ascetospora) | Нет | Многоядерные без дуализма | Нет | Многоклеточные без полярных капсул | Паразиты |

| Лабиринтулы (Labyrinthomorpha) | Жгутиковые зооспоры | Многоядерные в многоклеточной структуре колоний | Нет | Нет | Свободноживущие |

39

перейти к началу страницы

Источник