Цикл развития покрытосеменных растений схема

Отдел покрытосеменные (цветковые) самый многочисленный, он включает 235-250 тысяч видов. Его представители обитают по всему миру: от холодной тундры до жарких тропиков, отдельные виды освоили пресные и морские водоемы.

Покрытосеменные составляют большую часть массы растительного сообщества, являются звеном в цепи питания (продуцентами) – важнейшими производителями органических веществ на суше, как водоросли – в морях и океанах.

В настоящее время цветковые господствуют на Земле. Такое доминирующее положение им позволили занять прогрессивные особенности:

- Возникновение цветка

Цветок – генеративный орган покрытосеменных (цветковых), высшая ступень полового размножения. Цветок характерен только для покрытосеменных растений, ни один из других отделов подобным генеративным органом не обладает. По своему строению цветок это видоизмененный обоеполый стробил, гомологичный стробилам голосеменных.

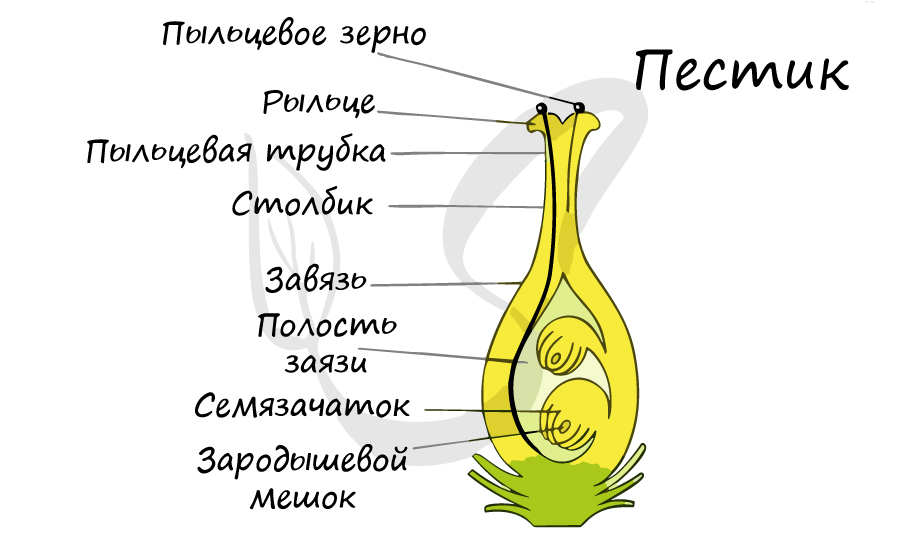

- Защищенный семязачаток

В отличие от голосеменных, у которых семязачатки лежат открыто на семенных чешуях, у цветковых семязачаток находится в замкнутом вместилище – завязи, сформированной из плодолистика (-ов).

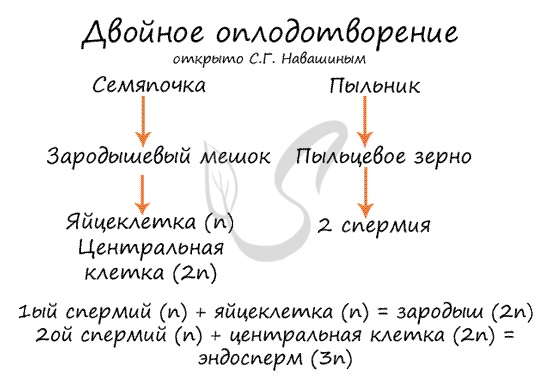

- Двойное оплодотворение

Двойное оплодотворение, открытое Навашиным Сергеем Гавриловичем, уникальное явление, характерное только для цветковых. Оно связано с тем, что в зародышевый мешок попадают два спермия, один из которых (n) сливается с центральной клеткой (2n), с образованием запасного питательного вещества – эндосперма (3n). Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n) с образованием зиготы (2n), из которой развивается зародыш.

- Возникновение плода

У цветковых появляется плод – генеративный орган, служащий для защиты и распространения семян.

- Хорошо развита проводящая ткань

Ксилема – проводящая ткань, обеспечивающая восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных солей, представлена не трахеидами, а сосудами. Во флоэме ситовидные элементы окружены клетками-спутницами.

- Редукция гаметофита

У покрытосеменных мы не найдем антеридиев и архегониев: гаметофиты максимально редуцированы.

- Опыление

В процессе опыления покрытосеменных участвуют насекомые, летучие мыши, птицы. Также опыление может происходить с помощью воды или ветра.

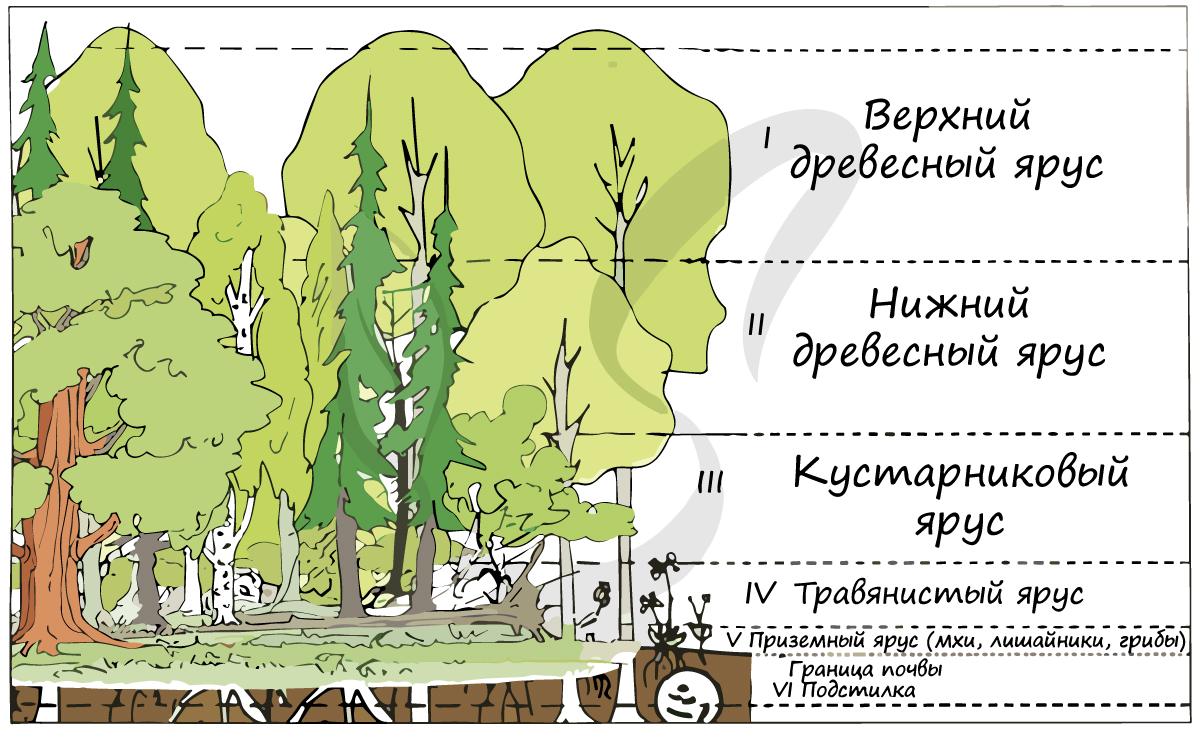

- Многоярусные сообщества

Особенностью цветковых является способность образовывать многоярусные сообщества, более устойчивые и продуктивные.

Многоярусность растительного сообщества служит приспособлением к равномерному распределению света: светолюбивые растения занимают верхний ярус, а теневыносливые растения отлично чувствуют себя в тени светолюбивых 🙂

Классы покрытосеменных

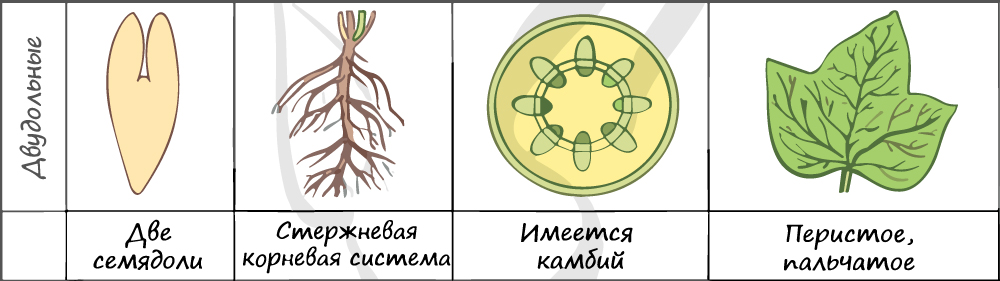

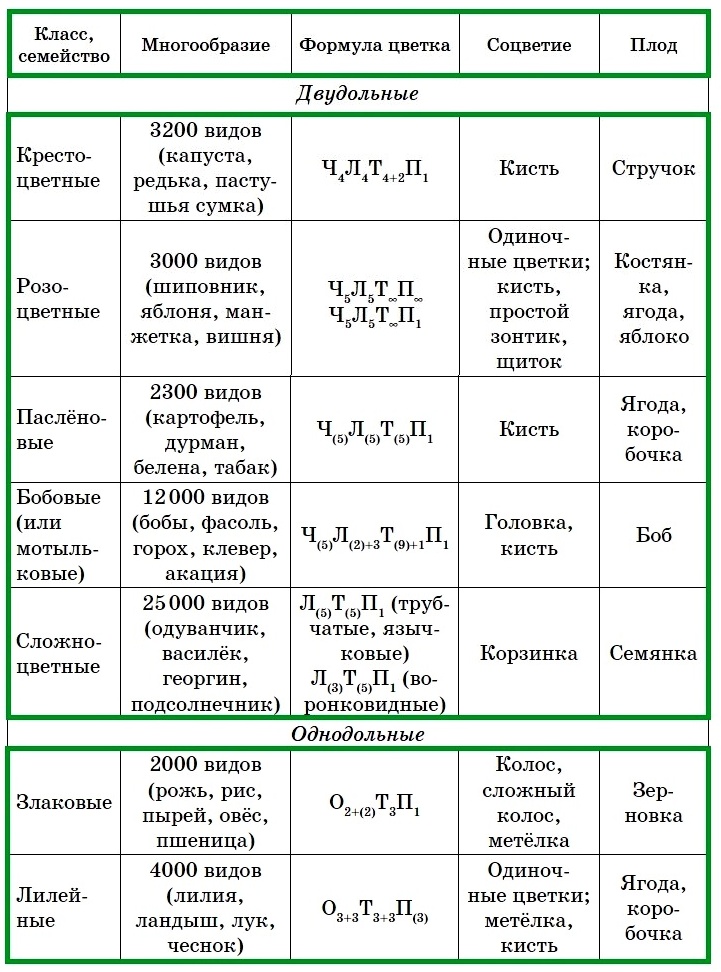

Отдел покрытосеменные состоит из двух классов: однодольные и двудольные. К классу двудольных относятся семейства: крестоцветные, сложноцветные, розоцветные, бобовые (мотыльковые), пасленовые. Класс однодольные включает в себя семейства: злаковые, лилейные. Для каждого класса имеются характерные признаки.

- Двудольные – семейства: крестоцветные, сложноцветные, бобовые, розоцветные, пасленовые

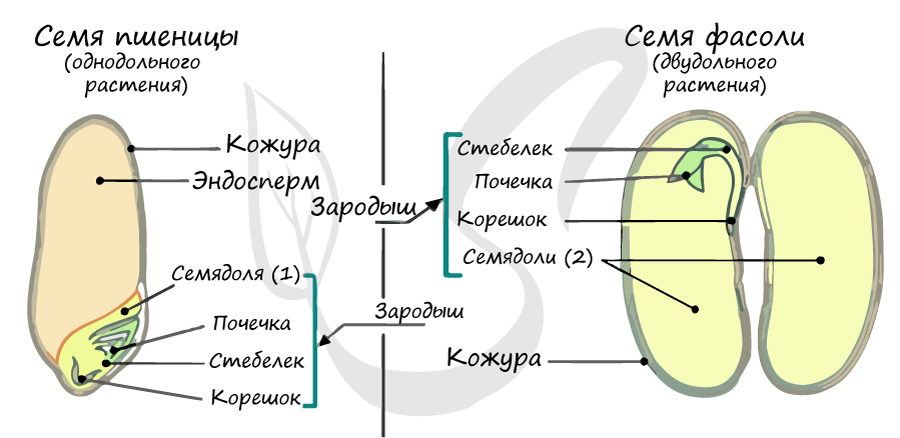

- В составе зародыша обычно имеется две семядоли

В семядолях содержится запас питательных веществ. При надземном прорастании семядоли (зародышевые листья) могут выполнять функцию фотосинтеза.

- Листья

Листья двудольных простые и сложные, для двудольных характерно перистое и пальчатое жилкование.

- Камбий

За счет камбия растения растут в толщину, возможен вторичный рост осевых органов (стебля и корня).

- Корневая система

Корневая система чаще всего стержневого типа, с хорошо выраженным главным корнем, от которого отходят боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка.

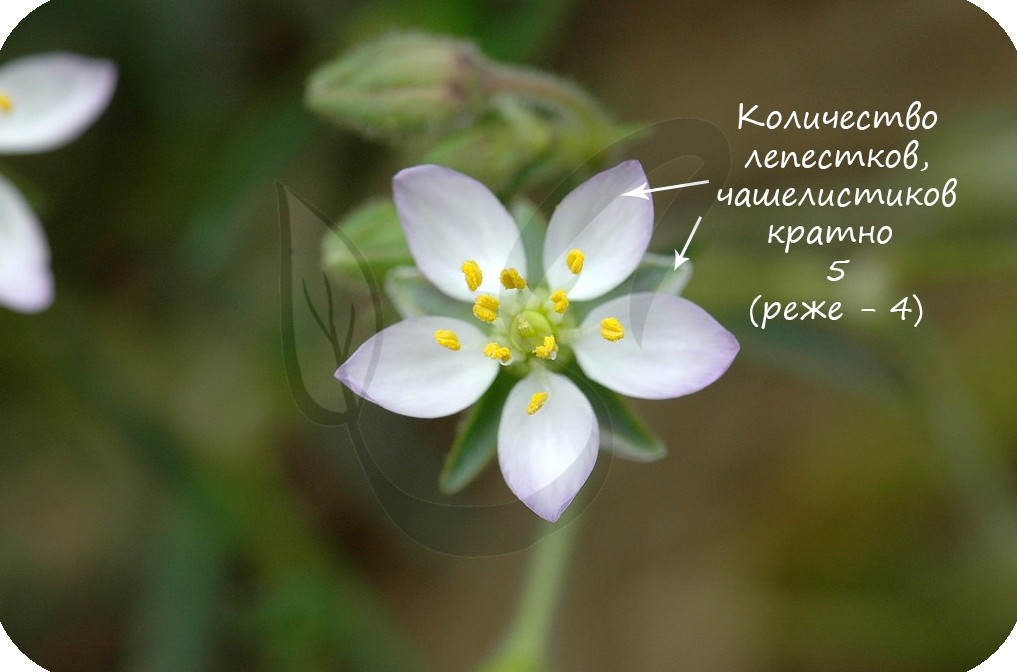

- Цветок

Цветки пятичленные, реже встречаются четырехчленные. Хорошо обособлены чашечка и венчик.

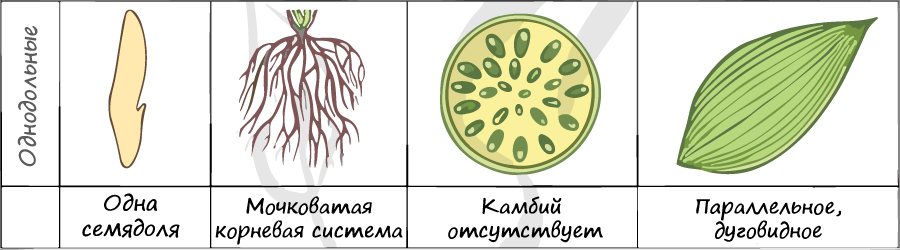

- Однодольные – семейства: лилейные, злаки

- Зародыш содержит только одну семядолю

- Листья только простые, жилкование параллельное и дуговое

- Камбий отсутствует – из-за этого нет вторичного роста

- Корневая система мочковатая, главный корень и боковые рано отмирают, развиваются придаточные корни

- Цветок

- Жизненные формы – травы (древесные формы очень редки)

Цветок с простым околоцветником. Цветки чаще трехчленные, четырехчленные. Никогда не бывают пятичленными.

Эндосперм семени

Эндосперм (от греч. endon – внутри + греч. sperma – семя) – запасное питательное вещество, у покрытосеменных триплоидный (3n).

Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах тыквенных, крестоцветных (капусты), сложноцветных (подсолнечника), бобовых (гороха, фасоли), также у – березы, липы, дуба, клена, так как на ранней стадии развития растущий зародыш поглощает эндосперм.

Жизненный цикл

Из генеративных почек спорофита развиваются цветки. У взрослого растения спорофита (2n) в цветке в гнездах пыльников тычинок в ходе микроспорогенеза образуется пыльцевое зерно (n) – мужской гаметофит. В завязи пестика в семязачатке формируется женский гаметофит – зародышевый мешок, внутри которого находятся центральная клетка (2n) и яйцеклетка (n).

В результате опыления (насекомым, ветром, человеком) пыльца с тычинок переносится на рыльце пестика. Пыльцевое зерно состоит из вегетативной и генеративной клеток. Вегетативная клетка начинает растворять ткани пестика, образует пыльцевую трубку и прорастает до зародышевого мешка. Генеративная клетка делится, образуя два спермия (n), из которых один сливается с центральной клеткой (2n) с образование эндосперма (3n) – запасного питательного вещества. Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n), образуя зиготу (2n).

В дальнейшем из семязачатка формируется семя, а завязь превращается в околоплодник – образуется плод. Своим внешним видом плоды привлекают животных, и те их охотно поедают) Благодаря семенной кожуре семена не подвергаются расщеплению в желудочно-кишечном тракте человека и животных. Они выходят из ЖКТ в неизменном виде и остаются способны к прорастанию: так происходит расселение растений. Попав в благоприятные условия, они прорастают в спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение покрытосеменных

Покрытосеменным в жизни человека отведено важное место. Только подумайте – почти все культурные растения принадлежат к этому отделу! Цветковые имеют медицинское значение, из многих растений изготавливаются лекарства. Их древесина используется для изготовления бумаги, мебели, применяются в промышленности.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Итак, в прошлый раз мы учили много умных слов: микроспора, женский гаметофит, антеридий и т.д. И если по отношению к споровому растению все эти слова имеют однозначное наименование, то с отделом Покрытосеменных все немного по-другому. У его представителей каждая из этих структур имеет и традиционное название.

Покрытосеменные – разноспоровые растения, поэтому вспомним схему жизненного цикла разноспорового плауна селагинеллы:

Такой же жизненный цикл будут иметь Покрытосеменные растения. Теперь осталось подобрать для каждой стадии соответствующую структуру Покрытосеменного растения.

Спорофит – и так понятно, взрослое растение. Далее нужно найти спорангии, сидящие на стробилах. Стробилы – это генеративные побеги, на которых имеются спорофиллы – листья, несущие спорангии, иными словами – спороносные колоски. Генеративный побег у нас уже есть – это цветок. За генеративную функцию у него отвечают пестики и тычинки. Вот это и есть наши спорофиллы.

Эволюция тычинок: сначала широкое основание листа, несущего, как и у спорового растения, спорангии, затем листовая пластинка сужается, количество жилок уменьшается, постепенно остается практически одна лишь центральная жилка, на которой сидят спорангии.

Эволюция пестиков: вначале были плодолистики. Это листики, несущие спорангии, и при этом свернувшиеся с местом перегиба по средней жилке, так что спорангии оказались внутри этого свертка. Эту стадию мы и видим на рисунке 1. Затем мы уже можем преобразовывать щель между двумя сторонами спорофилла, которая постепенно замыкается и становится улавливающей поверхностью рыльца.

Совокупность плодолистиков мы называем гинецей. Гинецей может состоять как из отдельных плодолистиков, как на рисунке г), так плодолистики могут срастаться и образовывать пестики с единой (внешне, только внешне) завязью, при дальнейшем срастании может образовываться единый столбик и рыльце. Чаще всего количество лопастей на рыльце может указывать на количество плодолистиков в пестике. Различные типы срастания плодолистиков можно посмотреть на следующем рисунке.

Так как плодолистик это мегаспорофилл (лист, на котором образуются мегаспорангии), то теперь можно на нем найти мегаспорангий. Семяпочка? Не совсем. Мегаспорангий у Покрытосеменных покрыт двумя оболочками, которые называются интегументы. Сам мегаспорангий называется нуцеллус.

На данной картинке 1 – нуцеллус, а 3 – интегументы. В мегаспорангии должно происходить образование материнской клетки мегаспор (в данном случае одной), которая и обозначена цифрой 5 на рисунке б. Материнская клетка спор – последняя диплоидная клетка, которая отличается от остальных только тем, что делится мейозом с образованием четырех клеток – гаплоидных мегаспор (цифра 6). Но у Покрытосеменных 3 мегаспоры редуцируются и остается одна мегаспора. Далее мегаспора должна прорастать и образовывать женский гаметофит. На рисунках 8-12 это как раз и показано: митотические деления, приводящие к образованию зародышевого мешка. Который по сути и является женским гаметофитом. В результате делений образуется 8 ядер, которые могут огораживаться цитоплазматической мембраной (а могут и нет) и в результате образуется: 13 – яйцеклетка, 14 – 2 клетки, лежащие около нее (синергиды), 15 – двухядерная центральная клетка (они могут и сливаться) (на следующем рисунке она названа вторичным ядром), 16 – клетки, лежащие напротив яйцеклетки (антиподы). Женский гаметофит образован, яйцеклетка – тоже. Смотрим на верхний рисунок и понимаем, что где-то мы пропустили еще одну стадию: образование архегония. На самом деле нет, не пропустили. Архегония в данном случае не образуется.

В результате семязачаток выглядит так (обычно он еще перевернут относительно ножки):

Все, путь от мегаспорангия до яйцеклетки пройден.

Теперь разберемся с микроспорангиями.

Мы уже выяснили, что тычинка у нас это микроспорофилл, т.е. лист, несущий микроспорангии. На каждом листе имеется два пыльника, каждый из который состоит из двух пыльцевых мешков. Вот пыльцевой мешок – это и есть микроспорангий. В нем образуется спорогенная ткань (т.е. множество материнских клеток спор), которая делится путем мейоза и образует гаплоидные микроспоры.

Микроспоры – это и есть пыльцевое зерно (рисунок а). Но здесь тут же начинает развиваться мужской гаметофит, сначала состоящий из 2 клеток (рисунок б), а потом из 3 (рисунок в). Опять же, речи о возникновении антеридиев не идет, т.к. гаметофит слишком мал. При опылении пыльцевое зерно попадает на рыльце пестика, в это время оно может представлять собой любую стадию от микроспоры до 3-клеточного гаметофита. Клетка пыльцевой трубки прорастает, два спермия (1n) достигают зародышевого мешка и происходит двойное оплодотворение, которое является специфическим для покрытосеменных растений. При оплодотворении яйцеклетки (1n) образуется зигота (1n + 1n = 2n), при оплодотворении центральной клетки (2n) образуется первичная клетка эндосперма (1n + 2n = 3n). Из зиготы образуется зародыш семени, из первичной клетки эндосперма – соответственно, эндосперм.

Что из всего этого нужно знать? Пожалуй, двойное оплодотворение вместе с плоидностью клеток. Все остальное – это уже для олимпиад и для дополнительных вступительных испытаний в престижные ВУЗы.

Источник

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ, или ЦВЕТКОВЫЕ

Покрытосеменные (Цветковые) – отдел высших растений, отличительной особенностью которых является; 1) наличие цветка в качестве органа полового размножения 2) замкнутого вместилища у семяпочки (а затем и у происшедшего из неё семени, откуда и появилось название покрытосеменные), 3) двойное оплодотворение.

Покрытосеменные представлены: деревьями, травами и промежуточными формами – кустарниками и кустарничками.

Общая характеристика Цветковых растений:

- древесные, кустарниковые и травянистые формы

- однолетние, двулетние и многолетние растения

- более 250 000 видов

- повсеместное распространение (на всех континентах и во всех средах обитания)

- семенное и вегетативное размножение

- генеративные органы – цветки

- после двойного оплодотворения происходит развитие семени с запасом питательных веществ; семя защищено околоплодником и находится внутри плода

Широкое распространение и разнообразие строения цветковых растений обусловлено приобретением ими в процессе эволюции ряда прогрессивных черт:

- наличие цветка – органа, совмещающего функции полового и бесполого размножения;

- образование в составе цветка завязи, заключающей в себе семязачатки и предохраняющей их от действия неблагоприятных условий среды;

- двойное оплодотворение, в результате которого образуется триплоидный (а не гаплоидные, как у голосеменных) эндосперм;

- редукция гаметофита: мужской гаметофит – пыльцевое зерно состоит из двух клеток: вегетативной и генеративной (генеративная делится, образуя два спермия). Женский гаметофит состоит из 8 клеток зародышевого мешка.

Классы Покрытосеменных (Цветковых)

Выделяют два класса цветковых растений: однодольные и двудольные.

Признаки двудольных растений:

- Зародыш имеет 2 семядоли, прорастающие надземно, с 3 проводящими пучками.

- Лист на черешке с сетчатым или ветвящимся жилкованием.

- Проводящая система состоит из одного кольца проводящих лучков, с камбием; во флоэме присутствует паренхима; кора и сердцевина дифференцированы.

- Корневая система стержневая, зародышевый корешок развивается в славный корень.

- Жизненные формы древесные и травянистые.

- Цветок имеет число элементов, кратное 5 или 4.

Признаки однодольных растений:

- Зародыш с одной семядолей, прорастающей подземно, имеет два главных проводящих лучка.

- Лист без черешка, с параллельным или дуговым жилкованием, с влагалищным основанием.

- Проводящая система состоит из многих отдельных пучков; камбий отсутствует; паренхима во флоэме отсутствует; кора и. сердцевина не имеют четкой дифференциации.

- Корневая система мочковатая, зародышевый корешок рано отмирает, заменяясь системой придаточных корней.

- Жизненные формы травянистые, некоторые древесные формы вторичны.

- Цветки имеют число элементов, кратное 3, реже 4.

Основные различия между Двудольными и Однодольными

Жизненный цикл Цветковых растений

Цикл развития. Нажми для увеличения картинки!

Семейства Покрытосеменных (Цветковых)

Таблица «Покрытосеменные» кратко

Это конспект по теме «Покрытосеменные, или Цветковые». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: Царство Животные

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии.

Источник

В растительном мире самой совершенной и многочисленной группой является отдел покрытосеменных или цветковых растений. К ним относятся все растения, которые снабжены органом семенного размножения – цветком. Всего на планете насчитывается больше 350 тысяч различных видов растений, и из них ¾ части принадлежит к покрытосеменным. Они спокойно могут расти в воде, засушливых пустынях и разноцветным ковром покрывают земли степей. В этой статье будет рассмотрен жизненный цикл покрытосеменных растений, которые отлично приспособились к различным природным условиям и распространены от ледяной Арктики до Антарктиды.

Определение

Покрытосеменными или цветковыми называются растения, органом семенного размножения которых является цветок. К ним принадлежат травы, цветы, кустарники и деревья. В цветках развиваются мужские и женские гаметы (репродуктивные клетки). Семена располагаются внутри завязи, в плодах, отсюда и название – покрытосеменные. Цветки разнятся по форме, величине, строению и окраске. У одних растений они опыляются ветром, у других – насекомыми. Вегетационный период также у всех разный – от нескольких недель (у эфемеров) до сотен лет (у дуба). Все покрытосеменные имеют различную высоту. Существует много растений с прямостоячими стволами, но есть ползучие, стелющиеся и лазающие стебли. Довольно разнообразна корневая система и листья. Несмотря на такое различие существует определенный жизненный цикл покрытосеменных. Все растения объединяются в группы по характерным особенностям. Основным критерием систематики является степень родства растений между собой. Все цветковые делятся на два класса – двудольные и однодольные.

Они имеют огромное значение как в природе, так и в жизни индивида. Некоторые из них употребляют в пищу люди, а другие идут на корм домашним и диким животным. Растительное сырье применяют в различных отраслях промышленности. Декоративные растения используют для озеленения, древесные – для строительства, лекарственные – в медицине традиционной и народной.

Цикл развития покрытосеменных растений

Наблюдается смена поколений. Благодаря мейозу образуются споры, а гаметы – это результат митоза. И те, и другие формируются в цветке. Поэтому его называют органом полового и бесполого размножения. В зернах пыльцы (микроспорах) образуются в больших количествах мужские гаметы, которые переносятся насекомыми или ветром на рыльце пестика.

Такое явление дает возможность покрытосеменным растениям обходится без плавающих сперматозоидов. На всех этапах развития и зародыши, и спермии с яйцеклетками находятся под надежной защитой тканей сапрофита. Результат – высокая жизнеспособность цветковых представителей флоры.

Строение цветка

Цикл покрытосеменных растений – это чередование поколений гаметофита (полового) и спорофита (бесполого), который представлен обычным растением, состоящим из стебля, корня, листьев и цветка.

Венчик из лепестков последнего и зеленые чашелистики – это защита для женской части цветка (пестика) и мужской (тычинок). Пестик включает в себя рыльце, столбик и завязь с яйцеклеткой. Тычинки наделены способностью производить пыльцу, которая, попав в завязь, оплодотворяет яйцеклетку. В результате образуется семечко. Плод, защищающий семя и позволяющий ему распространяться, возникает из завязи.

Особенности покрытосеменных растений

Исключительность этих растений заключается в следующем:

- Двойное оплодотворение. Из одного семени после контакта с яйцеклеткой возникает зигота. Далее из нее образуется зародыш. Из второго образуется триплоидная клетка, впоследствии приводящая к развитию эндосперма, содержащего питательные вещества.

- Пыльца первоначально попадает на рыльце пестика и далее в пыльцевой вход семяпочки. Последняя защищена от повреждений, так как заключена в пестиковую полость завязи.

- Наличие цветка дает возможность размножения семенами.

- Гаметофит женский – это зародышевый мешок, а мужской – пыльцевое зерно. Они довольно быстро развиваются и значительно упрощены, в отличие от других растений. С другой стороны, они находятся под постоянной защитой и зависят от спорофита.

- В жизненном цикле покрытосеменных преобладает диплоидный спорофит.

Разнообразие

Разнообразие жизненных форм и размеров покрытосеменных поражает воображение индивида. Например, самым миниатюрным представителем считается ряска вольфия, ее диаметр около одного миллиметра. А с другой стороны – гигантский эвкалипт, достигающий в высоту ста метров. Таким образом, среди цветковых существуют:

- травы;

- кустарники;

- деревья;

- кустарнички;

- лианы и другие.

Первые три считаются основными. Кустарники и деревья являются многолетними. Деревья некоторых пород способны прожить более тысячи лет. Среди травянистых растений много однолетних. За вегетационный период они проходят весь жизненный цикл покрытосеменных. Кратко это можно описать следующим образом:

- Вырастают из семян.

- Цветут.

- Образуют семена.

- Отмирают.

Довольно много в природе многолетних и двулетних видов трав. В случаях, если они произрастают в местах, где холодные зимы, зеленая наземная часть на период холодов отмирает. Однако в земле остаются клубни или корневища, имеющие некоторый запас питательных веществ. В весеннее время образуется новая зеленая часть растения. Важно помнить, что двулетние растения дают плоды и цветут только на второй год, и затем растение гибнет. А многолетники ежегодно радуют цветением. Вот такая разная продолжительность жизни покрытосеменных растений. Кроме того, среди цветковых встречаются сапрофиты, паразиты и полупаразиты, которые полностью утратили способность к фотосинтезу.

Основные отличия в размножении покрытосеменных и голосеменных растений

Исключительностью покрытосеменных считается наличие цветка, в котором появляются и проклевываются споры, образуя женское и мужское половое поколение с гаметами, а также осуществляется опыление, гиногенез и развитие семян. У покрытосеменных гаметофитов семена образуются в пестиках и тычинках, а не в шишках, как у голосеменных. У покрытосеменных семязачатки образуются внутри пестика, в отличие от голосеменных. Благодаря этому они надежно спрятаны и защищены от плохих условий окружающей среды. После оплодотворения образуется семя из семязачатка, а плод возникает из нижней части пестика. Следующим отличием является двойное оплодотворение цветковых, т. е. эндосперм у них образуется после, а у голосеменных до оплодотворения. Кроме того, вегетативный партеногенез есть только у покрытосеменных. Таким образом, жизненный цикл покрытосеменных несколько иной, чем у голосеменных представителей растительного мира.

Отличие полового размножения от вегетативного

Цветковым растениям присуще как половое, так и вегетативное размножение. Первое связано с цветком, так как он считается репродуктивным органом. Из образовавшейся в результате слияния гамет зиготы в дальнейшем развивается зародыш нового растения.

А при вегетативном способе размножения новые представители образуются благодаря регенерации листьев, побегов, корней, т. е. вегетативных органов.

Голосеменные растения

При размножении эти представители растительного мира производят семена, а не споры. Кроме того, они не образуют плодов, а их семена не защищены и находятся на поверхности чешуек шишек. Лиственница, сосна, ель – это самые известные экземпляры голосеменных растений. У большей части вместо листьев хвоинки (иголки). Большую группу среди голосеменных составляют хвойные растения, а также они представлены лианами, деревьями и кустарниками. Травы в отделе голосеменных отсутствуют. Все голосеменные – это вечнозеленые многолетники с высокой продолжительностью жизни. Из семязачатков развиваются семена, у которых в кожице имеются питательные вещества, это считается важным преимуществом перед споровыми растениями.

Цикл голосеменных

Жизненный цикл голосеменных и покрытосеменных растений имеет некоторые отличия. У первых доминирует бесполое поколение, а гаметофит развивается на спорофите. Рассмотрим более подробно развитие голосеменных на примере вечнозеленого дерева (сосны). Взрослое растение – это спорофит. Созревают споры в так называемых спорангиях, находящихся в шишках. Причем мужские и женские отличаются по цвету: первые желтого оттенка, а вторые – красные на первом году. В конце весны (в мае) и в начале первого летнего месяца мужские споры вываливаются из своих домиков и с помощью ветра перебираются на шишки противоположного рода. Женские споры прорастают внутри спорангиев, образуя заросток с двумя органами. Именно в них и происходит развитие яйцеклетки, т. е. заросток – это гаметофит. Он и есть новое поколение сосны и одновременно материнский организм для будущего зародыша. Мужской гаметофит – это пыльца, из которой образуются спермии.

В первый год гаметы обоих полов недозрелые, поэтому оплодотворения нет. Женские шишки после опыления закрываются, и на протяжении года в них развиваются гаметы мужские и женские. Через год в женских позеленевших и одревесневших шишках осуществляется оплодотворение. Первой клеткой спорофита является зигота, которая делится и образуется из новых клеток зародыш, имеющий корень и побег, т. е. вегетативные органы. Вокруг него возникает оболочка и откладываются питательные вещества. Так формируется семя в женской шишке. На третий год они приобретают коричневый оттенок и раскрываются. В результате семена попадают в почву и прорастают, появляется молодая сосна – спорофит.

Заключение

Известно более 350 семейств, около тринадцати тысяч родов и более трехсот тысяч видов покрытосеменных растений. Эти автотрофные организмы являются важным компонентом оболочки Земли.

Цветковые растения доминируют над голосеменными. Они дают возможность существовать животному миру. Доказано, что некоторые группы животных зародились только после того, как Землю заполонили покрытосеменные растения. Это, пожалуй, единственная группа, представленная среди высших растений, экземпляры которой смогли заново освоить морскую среду, т. е. вместе с водорослями в соленой воде обитают различные виды цветковых.

Источник