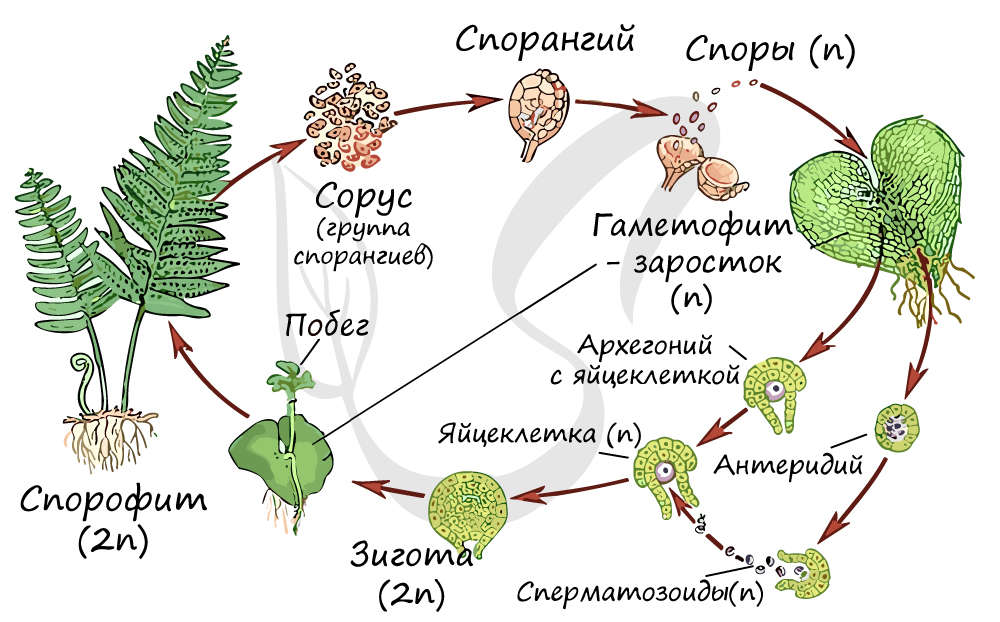

Цикл развития мужского щитовника

Щитовник мужской – многолетнее травянистое растение, 50-100 см высотой, встречается в широколиственных и смешанных равнинных и горных лесах. Надземный стебель отсутствует, но имеется подземный побег в виде короткого корневища. От корневища в почву отходят тонкие придаточные корни.

Молодые листья улиткообразно скручены и постепенно от основания к верхушке развертываются. Полное развитие листа завершается лишь на третий год после заложения зачатка. Черешки листьев короткие, как и главная жилка, покрыты буроваторжавыми чешуйками.

У большинства листьев розетки на нижней поверхности вдоль средней жилки каждой дольки закладываются группы спорангиев, называемые сорусами. Спорангии в сорусе образуются на особом выросте листа – плаценте; каждый спорангий сидит на длинной тонкой ножке. Отдельный спорангий имеет чечевице-образную форму и покрыт однослойной стенкой. По гребню спорангия проходит ряд клеток, охватывающий его на 1/3 окружности и образующий механическое кольцо. Внутренняя и радиальные стенки клеток кольца утолщены, а внешняя – тонкая. Кольцо замыкается группой довольно крупных тонкостенных клеток, образующих устье. В этом месте происходит разрыв стенки спорангия после его созревания.

Попадая в благоприятные условия, спора дает начало заростку (гаметофиту). Это маленькая, до 1 см, пластинка сердцевидной формы, состоящая из паренхиматических клеток, богатых хлорофилловыми зернами. Почти весь заросток однослойный, и лишь в средней части, вблизи выемки, клетки образуют несколько слоев. На нижней стороне и по краям заростка находятся ризоиды, которыми он укрепляется в почве и всасывает воду.

Там же формируются половые органы: вблизи выемки – архегонии, ниже – антеридии. Сперматозоиды штопорообразные, много-жгутиковые. Из оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) развивается зародыш растения (спорофит), питающийся в начале своего существования за счет заростка. После сформирования растения заросток отмирает.

Можно встретить от Гренландии и Скандинавии до Мексики и Средиземноморья. На территории России его ареал не менее широкий: его можно найти от Кольского полуострова на севере европейской части до горно-лесных районов Кавказа, Предуралья, Урала и юга Сибири. Встречается Щитовник мужской также и в Средней Азии. Основная часть его ареала находится именно в лесной зоне, где он встречается в хвойных, смешанных и широколиственных лесах.

Однако, несмотря на широкое и почти повсеместное распространение, щитовник мужской внесён в региональные Красные книги России (например, Мурманской области и Бурятии) и Украины.

Вопрос 21. Сальвиния. Особенности строения. Цикл развития. Местообитание.

Сальвиния – мелкий, плавающий на поверхности водоёмов папоротник из семейства Сальвиниевые (Salviniaceae), типовой вид рода Сальвиния (Salvinia) и единственный из видов этого рода, произрастающий на территории России.

Обитает в хорошо прогреваемых водоемах Черноземной зоны.

Один из немногих папоротников, обитающих в воде. Сейчас это растение стало редким и нуждается в охране. Иногда сальвинию специально выращивают для аквариумов. Это растение можно увидеть в бассейнах ботанических садов. Внешне она совсем не похожа на те папоротники, что мы часто встречаем в лесу.

Листья на горизонтальном стебле сальвинии расположены мутовками по три. Два округлых листа из каждой мутовки плавают на поверхности воды; третий, подводный, рассечен на несколько узких “ниточек”. Подводные листья не зеленые, а буроватые, покрытые тонкими волосками. Внешне они выглядят как корни.

Настоящих корней у этого папоротника нет. Подводные листья “работают” за них: всасывают из воды питательные вещества. Верхние же, плавающие листья осуществляют фотосинтез. Они зеленого цвета, 5-15 мм длиной, сверху усеяны мелкими бородавочками, снизу – бурыми волосками. Папоротники, в том числе и сальвиния – споровые растения. У них не бывает цветков, а, следовательно, и плодов.

Размножение: спорами. Споры содержатся в специальных органах, прикрепленных к основанию подводного листа. Маленькие шарики со спорами осенью опадают на дно водоема и зимуют там. Весной они дают начало новым растениям. Летом они размножаются вегетативно: из почек, находящихся в узлах стебля, вырастают боковые веточки, которые, отрываясь, начинают самостоятельное существование.

Сальвиния плавающая образует на поверхности водоёмов плотные заросли, закрывающие доступ света в водоём, что зачастую сильно изменяет в нём экологические условия. Поэтому во многих странах это растение считается вредным, хотя следует отметить, что заросли сальвинии служат хорошим убежищем для мальков рыб. Сальвинию часто культивируют в качестве аквариумного растения.

Источник

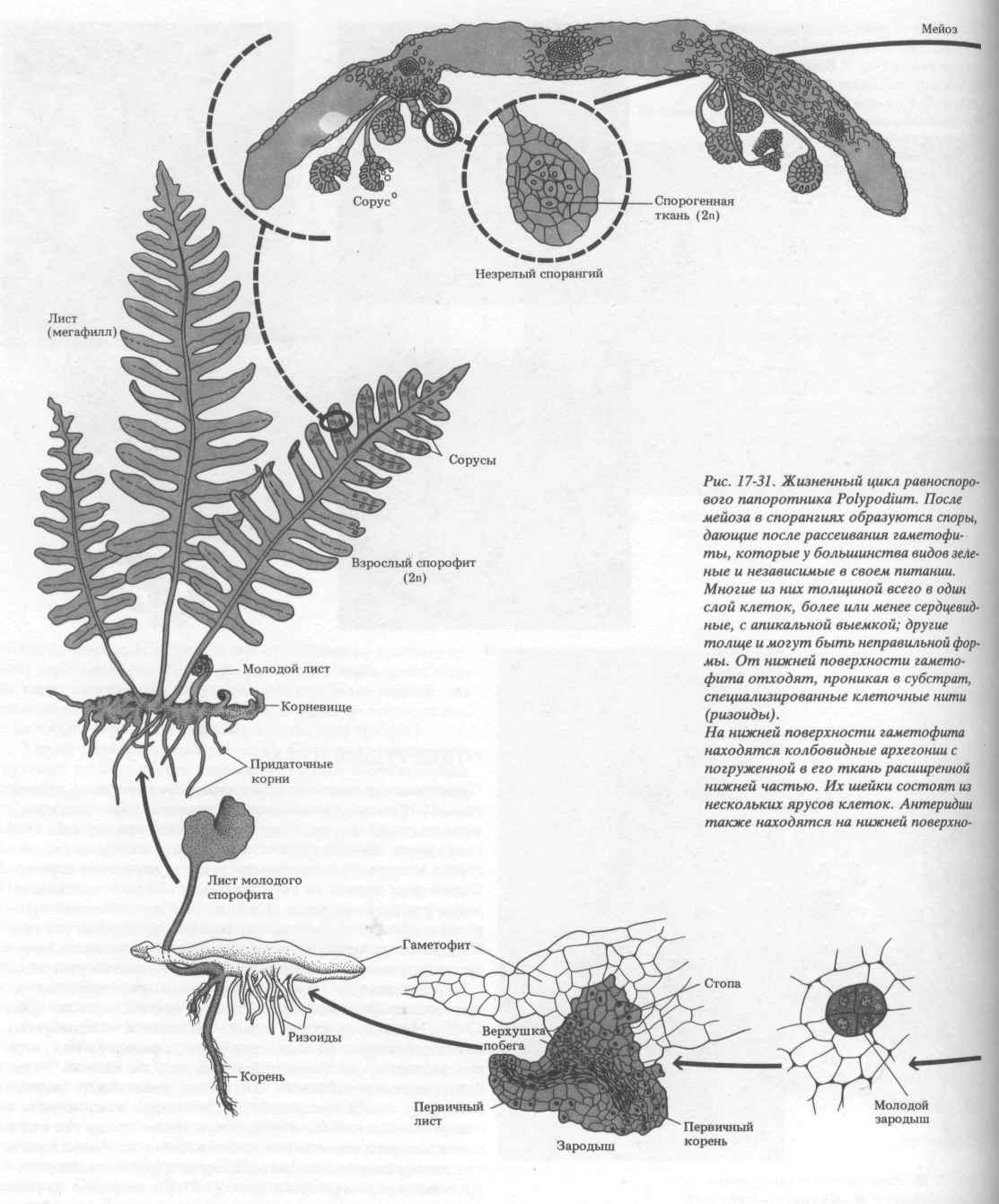

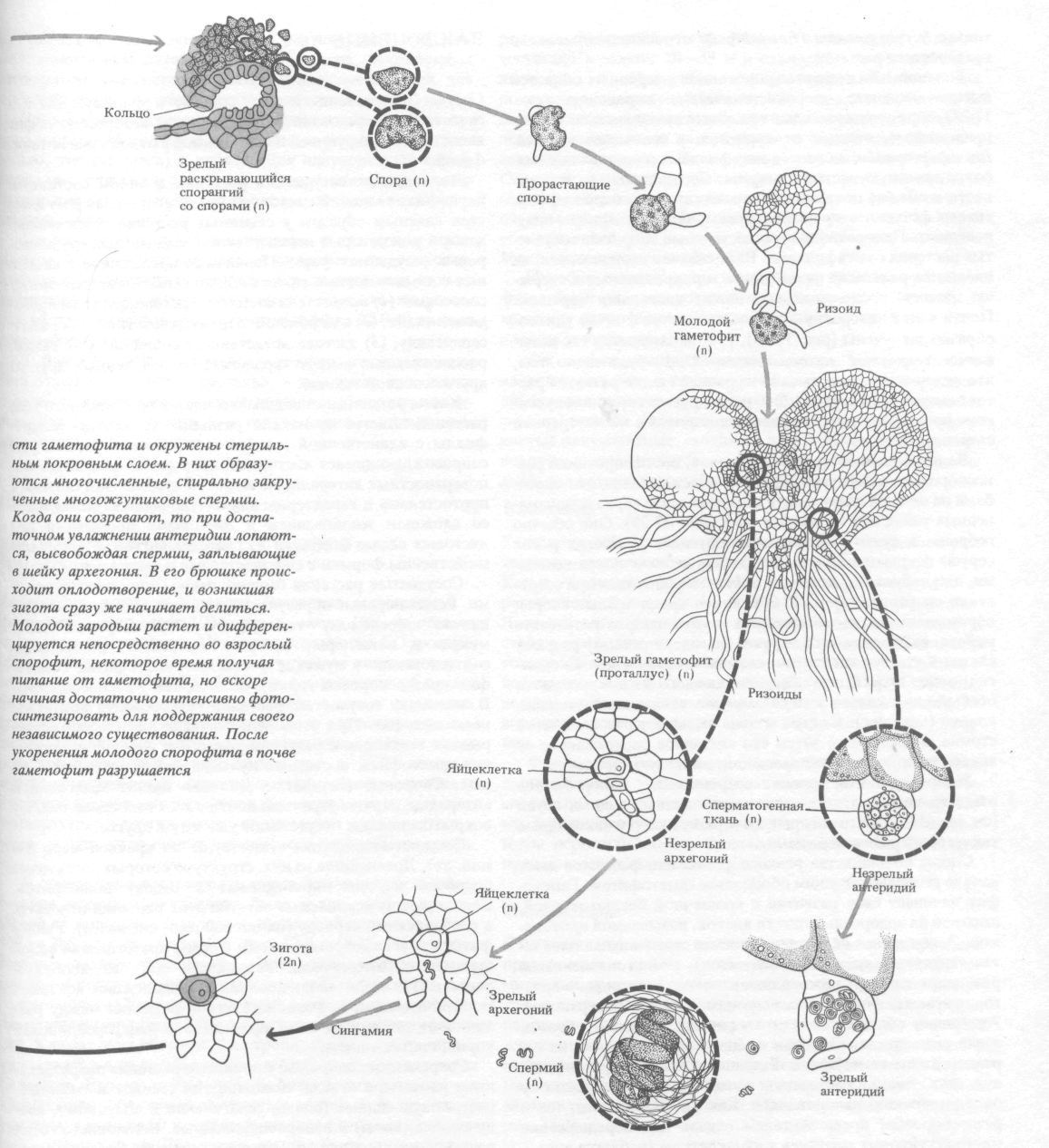

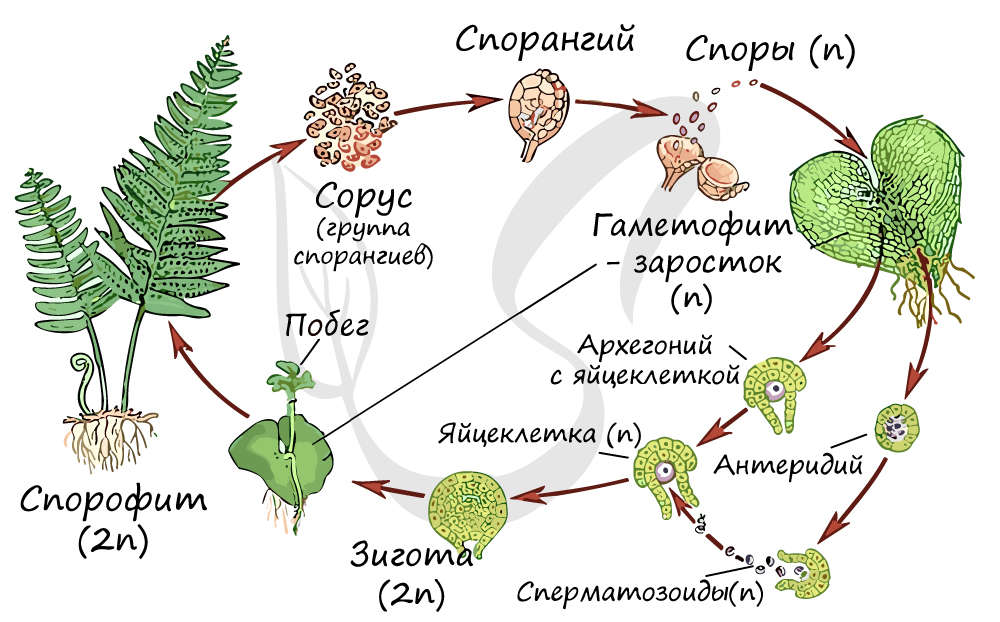

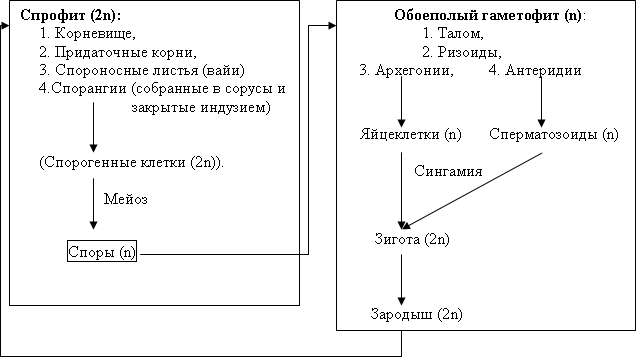

В цикле развития папоротника преобладает спорофит. Взрослый многолетний спорофит (растение с диплоидным набором хромосом) представляет собой корневище, закрепленное в почве придаточными корнями. Из почек корневища весной на поверхность почвы выходят спороносные листья – вайи. С нижней стороны, которых располагаются спорангии, собранные группами всорусы, закрытые специальным защитным покрывальцем -индузием. В спорангиях происходит формирование спор из клеток спорогенной ткани, в результате редукционного деления мейозом. Спорангии в своем строении имеют ножки, и в оболочке каждого из них находится ряд специализированных клеток с неравномерно утолщенными стенками -механический поясок(анулюс). При созревании спор клетки механического пояска обезвоживаются первыми, что приводит к их деформации и резкого выворачивания (раскрытию) спорангия наизнанку с катапультированием спор. Споры в благоприятных условиях прорастают в протонему, которая позже разрастается до плоского сердцевидного фотосинтезирующего заростка – двуполого гаметофита. С нижней стороны гаметофита находятся ризоиды, которыми он крепится к грунту, антеридии и архегонии. Антеридии возникают раньше, ближе к острому краю сердцевидного заростка, а архегонии позже ближе к выемке заростковой пластинки. Разница во времени формирования двух типов гаметангиев способствует перекрестному оплодотворению папоротников. Для перемещения многожгутиковых сперматозоидов из антеридиев к яйцеклеткам в архегониях необходима вода, которая скапливается с нижней стороны таллома заростка после дождя или росы. После полового процесса из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш – маленький спорофит, который на первых этапах развития питается за счет гаметофита, а после укоренения переходит на автотрофное питание становясь независимым организмом. К этому времени гаметофит отмирает.

|

|

Цикл развития голосеменных растений на примере сосны обыкновенной

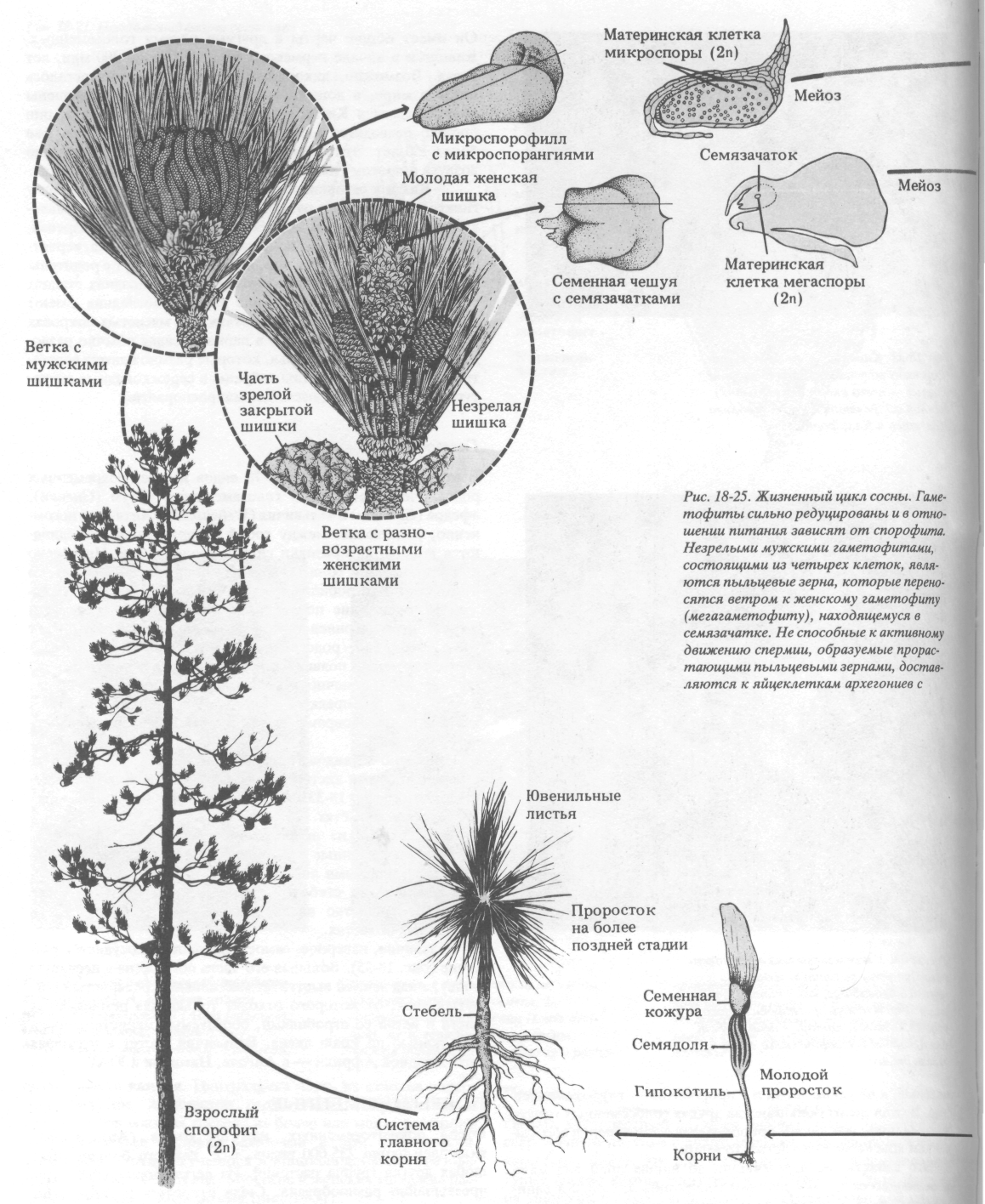

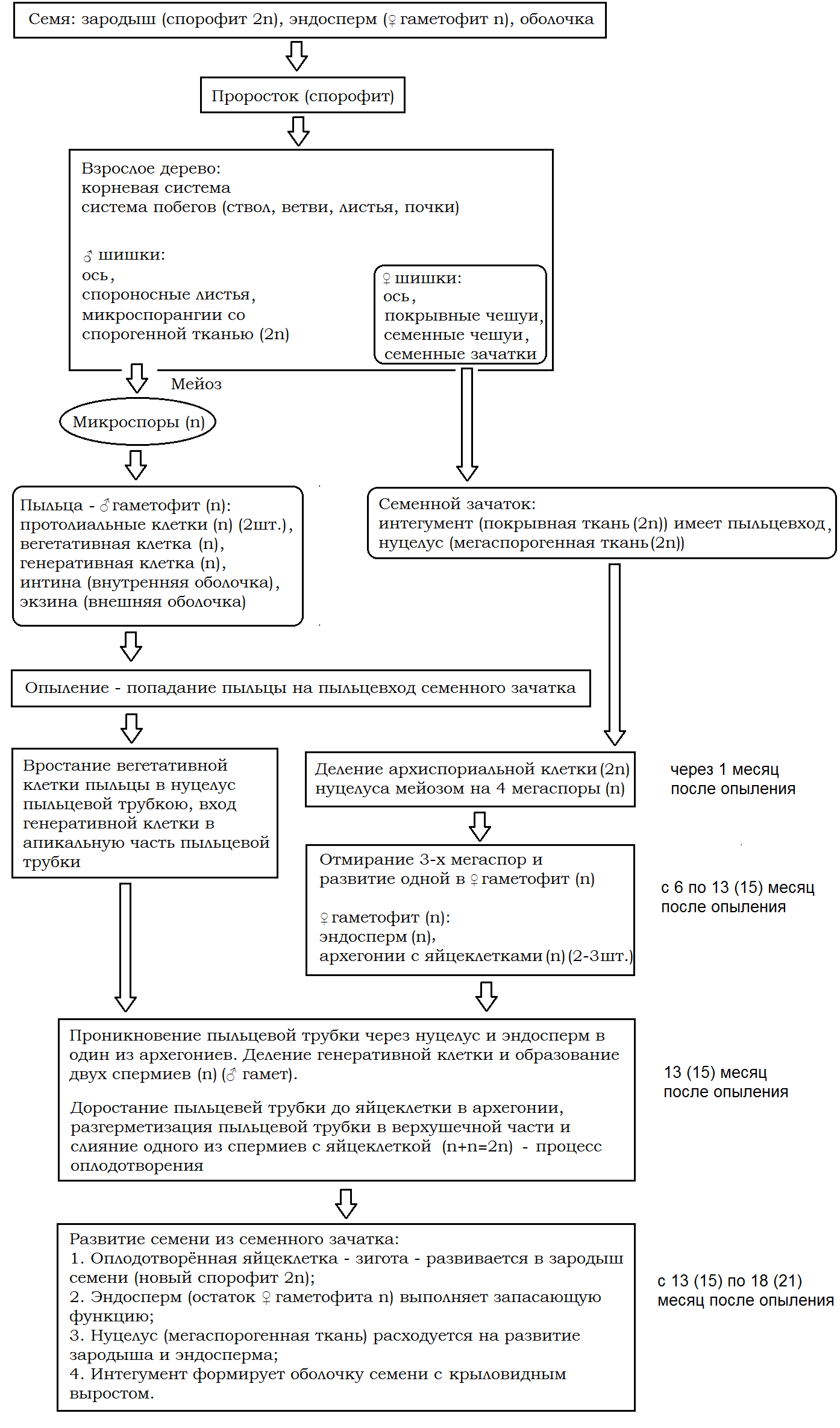

В жизненном цикле сосны обыкновенной и всех голосеменных взрослые рослые растения представлены спорофитом – диплоидным (2n) поколением. Сосна обыкновенная относится к древесной жизненной форме растений, которая развивается из семенного зародыша и состоит из корня – корневой системы и побега – надземной системы вегетативных побегов: ствола, ветвей, листьев и генеративных побегов мужских и женских шишек.

Корневая система сосны обыкновенной стержневая, длиной до 20-30 м, образованная главным корнем разветвленным в боковые. Корни сосны могут вступать в симбиоз (взаимовыгодное сосуществование) с мицелием (телом) грибов, например маслят, создавая микоризу (грибокорень). Гифы (выросты мицелия) оплетают корни сосны от кончиков к зоне всасывания и проникают внутрь, подключаясь к проводящим пучкам. Поглощая органические вещества из растения, гриб поставляет в растение воду с минеральными веществами.

Одревесневший вертикальный стебель сосны – ствол, достигает в высоту до 30-40 м, имеет развитую в верхней части мутовчатую систему боковых ветвей – удлиненных побегов. Удлиненные побеги покрыты сидячими, спирально расположенными бурыми чешуеобразными листочками. Заканчиваются удлиненные побеги яйцевидными, конусообразными, коричневыми почками, покрытые смолой. В пазухах чешуевидных листочков развиваются укороченные побеги, из которых растет по два листка – хвоинки. Пара листьев сосны обыкновенной, длиной – 3-8 см, толщиной – 1,5-2 мм, при основании покрытые влагалищем, функционирует (живет) 3-5 лет и опадает вместе с укороченным побегом.

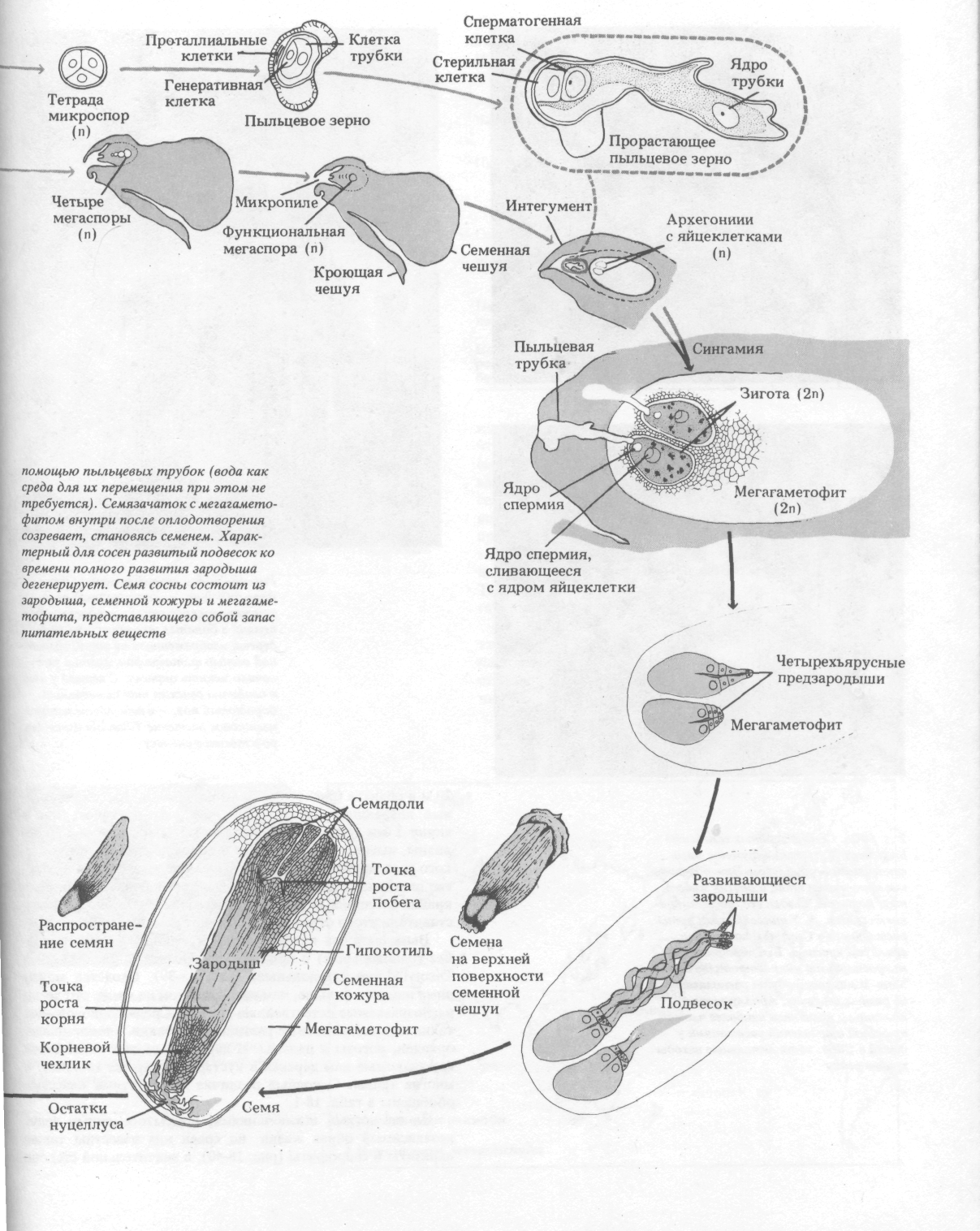

Мужские шишки – спороносные колоски (стробилы), образуются весной у основания молодых удлиненных побегов. Они собраны на общей оси. Каждая отдельная шишка длиной – 8-12 мм, желтого или розового цвета, состоит из короткого стержня (оси), на котором спирально расположены редуцированные спороносные листья – микроспорофиллы. С нижней стороны микроспорофиллов расположены по два микроспорангия. В микроспорангиях – пыльцевых камерах, в результате мейоза (редукционного деления) из диплоидных клеток спорогенной ткани образуются гаплоидные микроспоры. Клетка микроспоры имеет двойную оболочку: внешнюю, толстую -экзинуи внутреннюю, тонкую -интину. В двух местах экзина не срастается с интиной, образуя вздутия – воздушные мешки. Клетка микроспоры через некоторое время после формирования дважды делится митозом, образуя четыре гаплоидные клетки: вегетативную, генеративную (антиридиальную) и две проталиальные клетки. Проталиальные клетки являются резервными, поэтому отставая через некоторое время в росте, отдают свой ресурс на развитие генеративной и вегетативной клеток, быстро дегенерируют и исчезают. Таким образом образуется четырехклеточный мужской гаметофит окруженный двойной оболочкой микроспоры – пыльца.

Женские шишки появляются на верхушках удлиненных побегов одиночно или группой по 2-3 шт., Длиной – 3-7 см, конусообразные, симметричные. Состоят из стержня (оси), на котором спирально расположены мегаспорофиллы – женские спороносные листья. Каждый мегаспорофилл включает в себя расположенную сверху маленькую покровную чешую и большую семенную чешую под ней. С верхней стороны семенной чешуи, у ее основания, находятся два семенных зачатка, прикрытые покровной чешуей. Семенной зачаток представляет собой магаспорогенную ткань – нуцелус, покрытый покровной тканью – интигументом. На верхушке семенного зачатка обращенного к оси шишки в интигументе остается отверстие – пыльцевход (микропиле).

Весной (в мае) после созревания (полного формирования) пыльцы, микроспорангии, в которых она содержится, лопаются. Пыльца заносится воздушными потоками (ветром) между чешуями женских шишек, которые в то время широко раскрыты и доступ к семенным зачаткам открыт. Процесс попадания пыльцы на микропиле семенных зачатков называется опылением. Залетая между покровной и семенной чешуей пыльца приклеивается к клейкого вещества которое выделяется из микропиле. Через некоторое время вследствие подсыхания этого вещества пыльца затягивается через пыльцевход на нуцелус. После опыления микропиле зарастает, чешуи женской шишки смыкаются и вся шишка снаружи герметизируется (заливается) смолой. После попадания на нуцелус вегетативная клетка пыльцы прорастает в него пыльцевой трубкой. Генеративная клетка заходит внутрь вегетативной клетки и движется в ее апикальной части. Следующие 13 месяцев пыльцевая трубка медленно врастает в нуцелус, в направлении будущего женского гаметофита, который будет сформирован позже.

Через месяц после опыления одна клетка нуцелуса – археспориальная клетка делится мейозом, образуя четыре гаплоидные мегаспоры. Три из них дегенерируют, а наиболее удалённая от ми-кропиле четвертая мегаспора начинает расти. Ее развитие в мегагаметофит (женский гаметофит, или эндосперм) начинается через шесть месяцев после опыления и требует для завершения своего формирования еще полгода. В течение этого времени клетка мегаспоры митотическим разделением увеличивает количество своих ядер примерно до 2000 шт. На 13 месяц после опыления, в мегаспоре происходит цитокинез – разделение многоядерной клетки клеточными стенками, которые локализуют ядра в отдельных клетках. Образованная гаплоидная ткань называется эндоспермом. На 13-15 месяц после опыления, ближе к микропиле из клеток эндосперма формируются два-три редуцированных архегонии с яйцеклетками в середине. Эндосперм с двумя архегонии представляет собой женский гаметофит (заросток).

К моменту завершения формирования женского гаметофита и проникновение в него пыльцевой трубки, генеративная клетка, в середине вегетативной клетки (пыльцевой трубки), делится на две дочерние – стерильнуюклетку (клетку-ножку) исперматогеннуюклетку (клетку тела). После чего сперматогенная клетка делится на дваспермия. Вегетативная клетка с двумя спермиями в середине представляет собой полностью развитый мужской гаметофит. Проникнувши в архегоний и достигнув яйцеклетки, вегетативная клетка (пыльцевая трубка) лопается, и один из спермиев сливается с яйцеклеткой, формируя зиготу, другой спермий погибает (дегенерирует). Процесс оплодотворения происходит приблизительно на 13-15 месяц после опыления. Обычно оплодотворяются и начинают развиваться в зародыши оплодотворенные яйцеклетки (зиготы) всех архегониев (полиэмбриология), однако, как правило только один зародыш формируется полностью. На ранней стадии эмбриогенеза из зиготы путем деления клеток, образуется предзародок, который формирует в базальной части архегония четыре четырехъярусных колонны клеток. Все четыре апикальные (верхушечные) клетки колонн (т.е. наиболее удаленного от микропилярного конца семязачатка) начинают развиваться в зародыши. Одновременно четыре клетки следующего ряда – клетки суспензорий (под-вески) сильно вытягиваются и проталкивают четыре несформированных зародыша в глубь женского гаметофита. Но только один из зародышей развивается полностью.

В ходе эмбриогенеза интегумент преобразуется в семенную оболочку (кожуру). Семена сосны обыкновенной черного цвета, диаметром 4-5 мм, перепончатым крыловидной выростом оболочки семени, длиной 12-20 мм. Формируется в течение 6 месяцев и полностью вызревает в ноябре-декабре, через 18-21 месяц после опыления. Женские шишки при созревании становятся матовыми от серо-светло-коричневого до серо-зеленого цвета; открываются (широко раскрывают свои чешуи) с февраля по апрель и вскоре опадают.

|

|

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Папоротники относятся к наиболее древним споровым растениям. Обитают в самых разнообразных экологических условиях: в заболоченных местах и водоемах, лесах тропического и умеренного климата. Наиболее известные представители – щитовник мужской, орляк, страусник. В жизненном цикле папоротников, хвощей, плаунов доминирует спорофит.

Расцвет папоротников произошел около 358 млн лет назад и длился примерно 65 млн лет, в честь папоротников назван период палеозойской эры – карбон, или каменноугольный период, который длился указанный промежуток времени. Именно папоротникам принадлежит активная роль в углеобразовании: в карбоне леса заселяли древовидные папоротники, достигавшие 40 и более метров в высоту.

Древесные формы папоротников сохранились до наших дней, однако большинство представителей – травянистые растения, у которых отсутствует камбий, а значит, нет и вторичной древесины.

Папоротники относятся к группе сосудистых растений, так как имеют жилки – сосудисто-волокнистые пучки, в отличие от мхов, которые не имеют жилок и не являются сосудистыми растениями. Механическая прочность обеспечивается отложением склеренхимы вокруг проводящих пучков (жилок).

В отличие от мхов, папоротники имеют проводящую ткань в стеблях и корнях, состоящую из ксилемы и флоэмы. Заметьте, я написал “корень” – у мхов не было и корней, вместо них были ризоиды, выполняющие аналогичную корням функцию. Корни папоротников, хвощей и плаунов всегда придаточные и растут от видоизмененного побега – корневища.

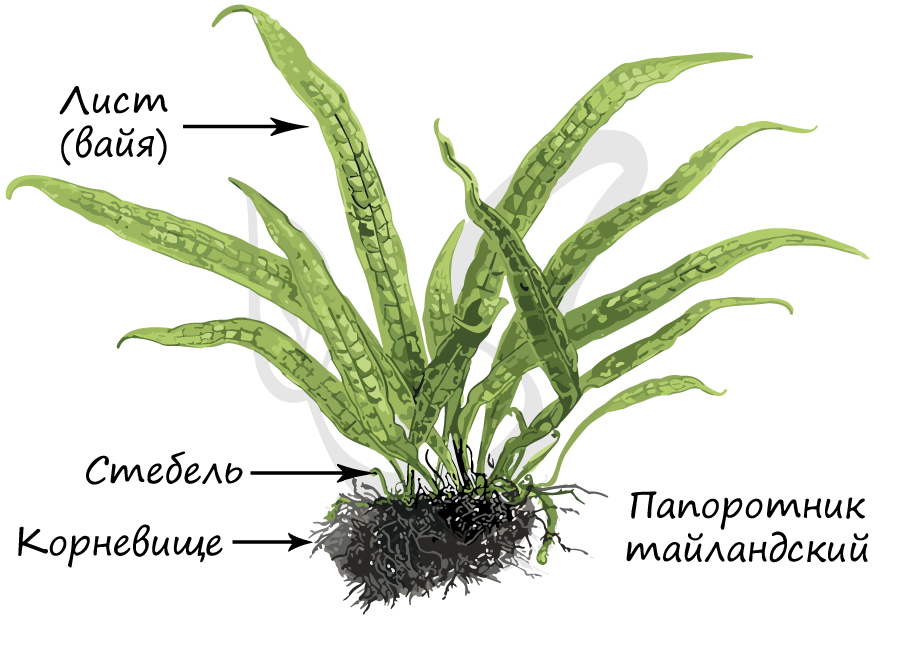

Строение

Рассмотрим строение папоротников на примере типичного представителя – щитовника мужского. Это широко распространенный папоротник, типичный для климата умеренных широт. Представляет собой многолетнее травянистое корневищное растение.

Образован пучком сильно расчлененных листьев, отходящих от корневища. Нарастают листья верхушкой, образуя завитки – “улитки”.

Отметьте, что лист папоротника называется вайя (от греч. baion – пальмовая ветвь). В отличие от настоящих листьев, вайя имеет недетерминированный верхушечный рост. Листья имеют черешок, прикрепляющийся к стеблю, который может продолжаться в рахис – главную ось сложного листа, соответствующую центральной жилке.

Жизненный цикл папоротниковидных

Листостебельное растение папоротника, изображенное выше – спорофит (2n). Спорофит доминирует в жизненном цикле папоротниковидных, в отличие от цикла мха, где спорофит, по сути, является придатком гаметофита (редуцирован). На нижней стороне вайи располагаются спорангии, собирающиеся в сорусы – группы близкорасположенных спорангиев. На спорофите (2n) в спорангии после мейоза образуются споры (n).

В 2012 году группа ученых под руководством Ксавьера Нобли из Университета Ниццы выяснили, что спорангий имеет специальный механизм “катапульты”, споры из него вылетают со скоростью около 10 м/с.

Гаплоидные споры (n) прорастают в заросток (n), небольшую пластинку (несколько мм) сердцевидной формы. Заросток зеленого цвета, способен фотосинтезировать и прикрепляется к почве ризоидами. На нем образуются мужские и женские половые органы – соответственно антеридии и архегонии. Сперматозоид (n), образовавшийся в антеридии, благодаря воде (во время дождя) попадает в архегоний, где сливается с яйцеклеткой (n) и образуется зигота (2n).

Из зиготы развивается зародыш, который проникает в ткани архегонии с помощью особого приспособления – гаустории (от лат. haustor – черпающий, пьющий). Гаустория представляет собой ножку, внедряющуюся в ткани заростка и поглощающую из него питательные вещества. Начинается бурный рост зародыша, образуется побег, а затем взрослое растение – спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение папоротников

Папоротники являются главным компонентом многих лесных сообществ, звеном в цепи питания – продуцентами (производителями органических веществ). Человек использует папоротник в декоративных целях. Молодые побеги некоторых папоротников съедобны и употребляются в пищу: побеги орляка, листья страусника обыкновенного.

Щитовник мужской имеет медицинское значение: из его корневищ изготавливают противогельминтный препарат.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник