Цикл повесть гоголь вечера на хуторе

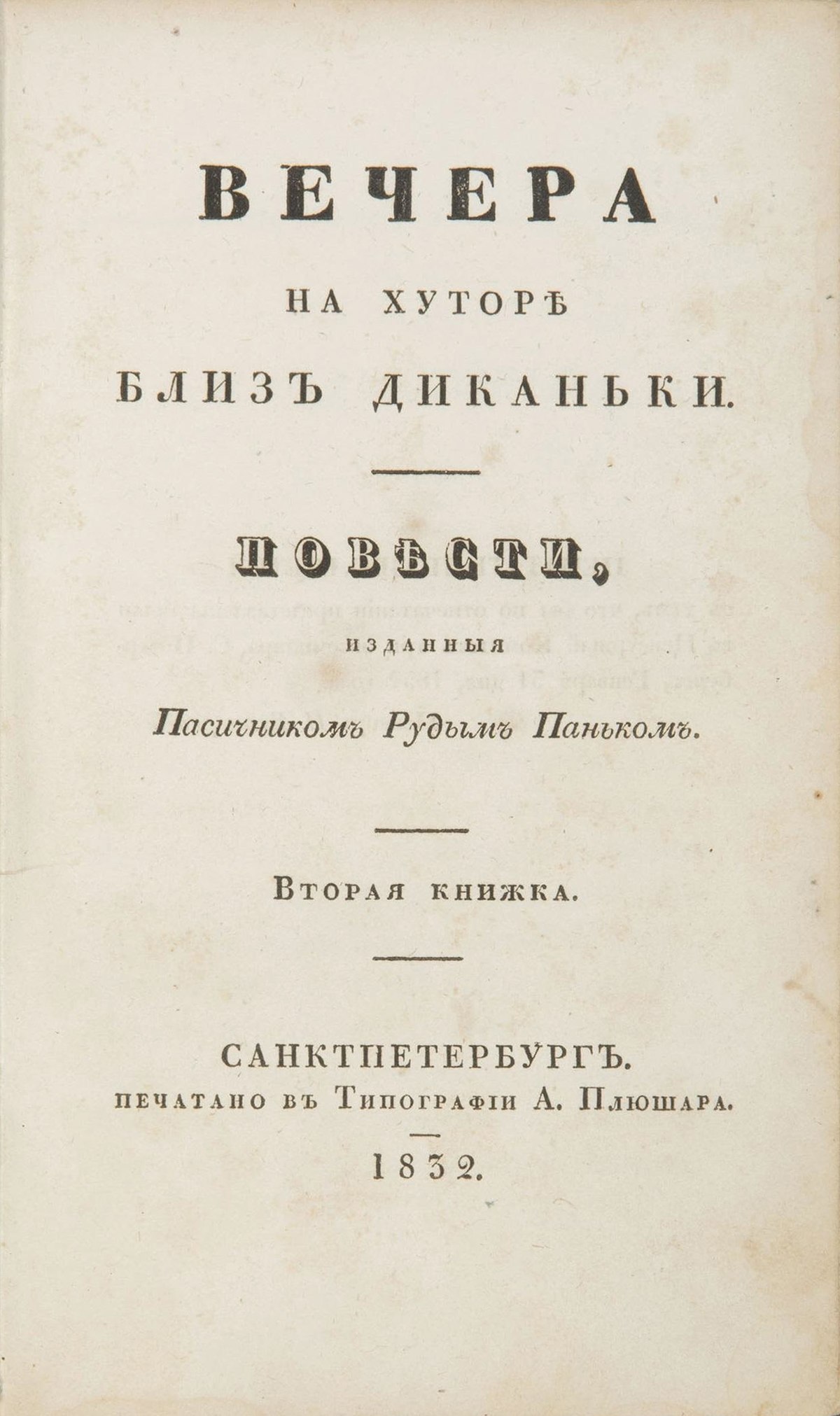

«Вечера́ на ху́торе близ Дика́ньки» (рус. дореф. «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки») – первая книга Николая Васильевича Гоголя (исключая поэму «Ганц Кюхельгартен», напечатанную под псевдонимом). Состоит из двух томов. Первый вышел в 1831, второй – в 1832 году. Рассказы «Вечеров» Гоголь писал в 1829-1832 годах. По сюжету же рассказы книги якобы собрал и издал «пасичник Рудый Панько».

Структура произведения[править | править код]

Действие произведения свободно переносится из XIX века («Сорочинская ярмарка») в XVII («Вечер накануне Ивана Купала»), а затем в XVIII («Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством») и вновь в XVII («Страшная месть»), и опять в XIX («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). Окольцовывают обе книги рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича – лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Течение времени не разрывается на страницах произведения, пребывая в некой духовной и исторической слитности.

Часть первая

- Сорочинская ярмарка

- Вечер накануне Ивана Купала

- Майская ночь, или Утопленница

- Пропавшая грамота

Часть вторая

- Ночь перед Рождеством

- Страшная месть

- Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка

- Заколдованное место

Отзывы[править | править код]

Отзыв А. С. Пушкина: «Сейчас прочёл Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.. Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился…»[1].

Поэт Евгений Баратынский, получив от 22-летнего Гоголя экземпляр повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» с автографом, написал в апреле 1832 года в Москву литератору Ивану Киреевскому: «Я очень благодарен Яновскому за подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Ещё не было у нас автора с такою весёлою весёлостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский – человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нём виден наблюдатель, и в повести своей “Страшная месть” он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает моё чувство к Яновскому».

Составляя в 1842 году первое собрание собственных сочинений, Гоголь написал для него предисловие. В нём он так отозвался о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»[2]:

Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строго внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключать их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности.

«”Вечера на хуторе близ Диканьки”, хоть и написаны по-русски, хранят мелодику украинской речи. По большому счёту это главная книга украинской литературы», – отмечает Дмитрий Быков[3].

Экранизации[править | править код]

- 1912 год – фильм Владислава Старевича «Страшная месть». Не сохранился.

- 1913 год – немое кино Владислава Старевича «Ночь перед рождеством». Сам фильм есть в Википедии.

- 1938 год – фильм Николая Экка «Сорочинская ярмарка».

- 1944 год – фильм-опера «Черевички», экранизация одноимённой оперы П. И. Чайковского.

- 1945 год – мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг «Пропавшая грамота».

- 1951 год – мультфильм Валентины и Зинаиды Брумберг «Ночь перед рождеством».

- 1952 год – фильм Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница».

- 1961 год – фильм Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки».

- 1968 год – фильм Юрия Ильенко «Вечер накануне Ивана Купалы». Версия на Ютубе.

- 1972 год – фильм Бориса Ивченко «Пропавшая грамота».

- 1979 год – мультфильм «Цветок папоротника» Аллы Грачёвой по повести «Вечер накануне Ивана Купалы».

- 1983 год – фильм-фантазия режиссёра Юрия Ткаченко «Вечера на хуторе близ Диканьки».

- 1988 год – мультфильм Михаила Титова «Страшная месть».

- 2001 год – кинокомедия-мюзикл Семёна Горова «Вечера на хуторе близ Диканьки».

- 2004 год – кинокомедия-мюзикл Семёна Горова «Сорочинская ярмарка».

- 2017 год – фильм «Гоголь. Начало»

- 2018 год – фильмы «Страшная месть» и «Вий»

- 2019 год – телесериал «Гоголь»

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Данилов В. В. Влияние бытовой и литературной среды на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Сборник, изд. Новороссийским ун-том по случаю 100-летию рождения Н. В. Гоголя. – Одесса, 1909. – С. 99-120.

- Петров Н. И. Южно-русский народный элемент в ранних произведениях Гоголя // Памяти Гоголя: Научно-лит. сб. – К., 1909. – С. 53-74.

- Александровский Г. В. Историко-литературные комментарии к повестям Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». – К.; СПб.; Одесса, 1914. – 60 с.

- Пиксанов Н. К. Украинские повести Гоголя // Гоголь Н. В. Собр. соч. – М.; Л.: ГИХЛ. – Т. 1. – С. 33-75

- Пиксанов Н. К. Украинские повести Гоголя // О классиках. – М.: Моск. т-во писателей, 1933. – С. 43-148.

- Чапленко В. Фольклор в творчестве Гоголя // Литературная учёба. – 1937. – № 12. – С. 73-89.

- Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя // Труды отдела новой рус. лит. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1948. – Т. 1. – С. 9-38. / Институт рус. лит.

- Абрамович Г. Л. Народная мысль в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Учен. зап. Москов. обл. пед. ин-та. – 1949. – Т. XIII. – Вып. 1. – С. 3-53.

- Соколова В. К. Этнографические и фольклорные материалы у Гоголя // Сов. этнография. – 1952. – № 2. – С. 114-128.

- Державина О. А. Мотивы народного творчества в украинских повестях и рассказах Н. В. Гоголя // Учен. зап. Моск. пед. ин-та им. В. П. Потемкина. – 1954. – Т. XXXIV. – Вып. 3. – С. 3-83.

- Фомичев С. А. Литературный источник песни бандуриста в повести Гоголя «Страшная месть» // Русская речь. – М., 1957. – № 6. – С. 9-10.

- Айзеншток И. Я. Хронология написания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Известия АН СССР. ОЛЯ. – 1962. – Т. ХХI. – Вып. 3. – С. 252-262.

- Докусов А. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя: Лекция. – Л.: Ленинград. гос. пед. ин-т., 1962. – 44 с.

- Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. – М.; Л., 1966. – С. 61-70.

- Грамзина Т. А. Пейзаж «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Ученые зап. Волгоград. пед. ин-та. – 1967. – Вып. 21. – С. 151-167.

- Агаева И. И. Соотношение субъективного и объективного в «Вечерах на хутрре близ Диканьки» и «Миргороде» Н. В. Гоголя: Автореф. дисс. … канд. филол. наук / Азербайдженский пед. ин-т языков им. М. Ф. Ахундова. – Баку, 1971. – 21 с.

- Янушкевич А. С. Особенности композиции «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Мастерство писателя и проблема жанра. – Томск, 1975. – С. 100-109.

- Гуляев Н. А. Некоторые спорные вопросы теории реализма: «Вечера…» Гоголя как «плод романтического миропонимания». // Проблемы русской филологии: Сб. трудов (Памяти проф. Ф. М. Головенченко) / МГПИ им. В. И. Ленина. – М., 1976. – С. 7-14.

- Немзер А. С. Трансформация волшебной сказки в «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя // Вопросы жанра и стиля в русской и зарубежной литературе. – М., 1979. – С. 30-37.

- Самышкина А. В. К проблеме гоголевского фольклоризма (два типа сказа и литературная полемика в «Вечерах на хуторе близ Диканьки») // Русская литература. – 1979. – № 3. – С. 61-80.

- Смирнов И. П. Формирование и трансформирование смысла в ранних текстах Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки») // Russian Literature. VІІ. – 1979. – S. 207-228.

- Мельниченко О. Г. Жест и слово в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Изв. Воронеж. гос. пед. ин-та. – 1983. – Т. 225. – С. 89-106.

- Чумак Т. М. Исторические реалии в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопросы русской литературы. – Львов, 1983. – Вып. 2. – С. 79-86.

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературно-критическом восприятии 30-40-гг. ХІХ в. // Тезисы докл. 2-х Гоголевских чтений. – Полтава, 1984. – С. 24-25.

- Николаев Д. П. Пасичник Рудый Панько и вопрос о социальных истоках сатиры Гоголя // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9: Филология. – 1984. – № 3. – С. 3-9.

- Анненкова Е. И. К вопросу о соотношении фольклорной и книжной традиции в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Фольклорная традиция в русской литературе. – Волгоград, 1986. – С. 42-48.

- Жаркевич Н. М. «Вечори на хуторі біля Диканьки» М. В. Гоголя в літературнокритичній інтерпретації 30-х-40-х рр. XIX ст. // Рад. літературознавство. – 1987. – № 3. – С. 42-47.

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в критической интерпретации (конец 40-х – нач. 50-х годов ХІХ века) // Вопросы рус. лит.: Респ. межвед. науч. сб. – Львов, 1987. – Вып. 2 (50). – С. 42-48.

- Звиняцковский В. Я. Элементы исторического и фольклорного хронотопа в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Миргороде» Н. В. Гоголя // Пространство и время в литературе и искусстве. – Даугавпилс, 1987. – С. 67-68.

- Моторин А. В. Идейно-художественное единство «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя: Автореф. дисс. … канд. филол. наук / Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. – Л., 1987. – 15 с.

- Чумак Т. М. Мотив побратимства в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопр. рус. лит. – Львов, 1987. – Вып. 2(50). – С. 54-59.

- Арват Н. Н. Описание как компонент структуры текста (повесть Н. В. Гоголя «Страшная месть») // Наследие Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 2. – С. 62-63.

- Душечкина Е. В. «Ночь перед Рождеством» и традиция русского святочного рассказа // Наследие Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 1. – С. 21-22.

- Евсеев Ф. Т. Поэтика «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя в ее отношении к народной сказке // Наследие Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 1. – С. 18-19.

- Коломиец Л. И., Майборода А. В. Этимологические разыскания к фразеологизмам произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Наследие Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 2. – С. 81-82.

- Нещерет Е. И. Стилистическая роль суффиксов субъективной оценки в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Наследие Гоголя и современность. – Нежин, 1988. – Ч. 2. – С. 93-94.

- Ходжоян А. С. Психологический анализ художественных образов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Вестн. Ереван. ун-та. – 1988. – № 1. – С. 173-176. – Рез. арм. – Библиогр.: 7 назв.

- Арват Н. Н. Художественное пространство в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 101-103.

- Арват Н. Н., Ивасенко Л. А. Употребление односоставных предложений в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 74-75.

- Драгомирецкая Н. В. Художественное произведение как звено литературного процесса // Методология анализа литературного процесса. – М., 1989. – С. 123-137. В частности, анализируется «Майская ночь» Н.Гоголя.

- Коваленко В. Г. О фразеологических единицах в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность.- Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 71-72.

- Коломієць Л.І. Залишки язичництва, відбиті у фразеологічних одиницях твору М. В. Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 44-45.

- Майборода А. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя – дыхание украинской стихии // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 45-46.

- Недилько О. Д. Обращение в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 75-76.

- Нещерет Е. И. Лексические средства создания эмоциональности в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 104-105.

- Радковская Э. В. Антропонимическое поле ранних повестей Н. В. Гоголя (на материале сб. «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Актуальные вопросы русской ономастики. – Киев, 1988. – С. 129-133.

- Шелемеха Г. М. Функціональне призначення звертань у «Вечорах на хуторі поблизу Диканьки» М. В. Гоголя // Творчество Н. В. Гоголя и современность. – Нежин, 1989. – Ч. 2. – С. 47-48.

- Арват Н. Н. Художественное время в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 122-123.

- Барабаш Ю. Двосічний меч: перечитуючи «Страшну помсту» М.Гоголя // Київ. – 1990. – № 2. – С. 132-137.

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературнокритической интерпретации 50-70-х годов // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 113-115.

- Зверев А. Д., Тыминский М. В. Собственные имена в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 113-114.

- Звиняцковский В. Я. «Пасичник Рудый Панько»: К истории создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Русская речь. – М., 1990. – № 1. – С. 133-139.

- Киченко А. С. Народный календарь как элемент композиции «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 60-62.

- Коваленко В. Г. Особенности лексического состава повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 115-116.

- Кривонос В. Ш. Субъект повествования в повестях Гоголя (от «Вечеров» к «Миргороду») // Проблема автора в художественной литературе. – Ижевск, 1990. – С. 62-70.

- Крутикова Н. Е. Об «украинских повестях» Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 7-9.

- Лапшина О. М., Синицкий В. В. Художественное своеобразие повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 87-88.

- Мусиенко В. П. Нарушение меры – важнейший прием образного решения идеи в повести «Страшная месть» Н. В. Гоголя // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 105-107.

- Мусий В. Б. Об особенностях фантастики в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Вопросы рус. лит. – Львов, 1990. – Вып. 1(55). – С. 55-61.

- Нещерет Е. И. Гиперболизация как способ создания экспрессивности в повести Н. В. Гоголя «Пропавшая грамота» // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 123-124.

- Пащенко В. А. Проблема добра и зла в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Тезисы докладов III Гоголевских чтений. – Полтава, 1990. – С. 44-46.

- Сенько І. Перечитуючи «Страшну помсту» // Дзвін. – Львів, 1990. – № 7. – С. 130-137.

- Чумак Т. М. Фольклорные истоки повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. І. – С. 120-122.

- Дмитриева Е. Е. Стернианская традиция и романтическая ирония в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 1992. – Т. 51, № 3. – С. 18-28.

- Киченко А. С., Чебанова О. Е. Повесть Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» и мофопоэтическая традиция // Фольклор та професійне мистецтво: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ніжин, 1992. – С. 111-113.

- Клочко Л. В. Стилистические функции однородных членов предложения в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1992. – Вип. 3. – С. 60-65.

- Шведова С. О. Театральная поэтика барокко в художественном пространстве «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя // Гоголевский сборник / Под ред. С. А. Гончарова. – СПб., 1993. – С. 4-41

- Жаркевич Н. М. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя в литературнокритической интерпретации 70-90-х гг. XIX в. (на материале культурно-исторической школы) // Гоголь и современность: Материалы науч. конф., посвящ. 185-летию со дня рождения писателя (24-25 мая 1994). – К., 1994. – С. 76-80.

- Краснобаева О. Д. Лирическое в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Мертвых душах» Н. В. Гоголя // Микола Гоголь і світова культура. – К.; Ніжин, 1994. – С. 89-91.

- Смирнов И. П. Формирование и трансформирование смысла в ранних текстах Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки») // Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. – М., 1994

- Манн Ю. Усложнение романтического мира в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Манн Ю. Динамика русского романтизма: Пособие для учителей литературы, студентов-филологов и преподавателей гуманитарных вузов. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – С. 324-330

Источник

: Цикл из восьми повестей написан от имени гостеприимного пасечника, который устраивает лучшие посиделки на хуторе. Услышанные на них истории пасечник записал, чтобы повеселить и напугать народ.

Предисловие

Предисловие написано от имени пасечника из Диканьки, которого односельчане прозвали Рудым Паньком. Он описывает зимние посиделки, которые похожи на балы, только собираются там «не для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку». Девушки приходят на посиделки с веретёнами, потом в хату набиваются парубки со скрипками и начинается веселье. А после «собьются все в тесную кучку» и начнут «нести болтовню». Каких только страхов тогда не услышишь! В эту книгу он собрал «страхи» и истории, рассказанные его соседями.

Продолжение после рекламы:

Лучшие в Диканьке посиделки – в хате Рудого Панька. В заключение пасечник приглашает всех к себе в гости и объясняет, как добраться до Диканьки.

Сорочинская ярмарка

Солопий Черевик со своей дочерью, красавицей Параской и её мачехой отправились на ярмарку в местечко Сорочинец. По дороге на Параску положил глаз щеголевато одетый парубок и затеял перебранку со злоязыкой мачехой.

Остановившись у кума, Черевик с дочерью отправились на ярмарку и узнали, что торговый люд опасается появления красной свитки. Тут зазевавшийся Черевик обнаружил, что Параска обнимается с давешним парубком. Тот угостил Черевика пивом и уже было договорился о свадьбе, но мачеха не одобрила кандидатуры жениха.

К вечеру на ярмарке появилась красная свитка, историю которой рассказал Черевику кум. Чёрт, изгнанный из пекла за некую провинность, пропил в шинке свою красную свитку, которая пошла по рукам, принося своим владельцам одни несчастья. Последний из них порубил свитку и разбросал куски по округе. С тех пор каждый год чёрт ходит по ярмарке и собирает их.

Брифли существует благодаря рекламе:

Чтобы добиться прекрасной Параски, парубок воспользовался этой легендой. Сначала его друзья напугали всех до смерти, сунув в окна кумовой хаты страшные свиные рыла, потом подбросили Черевику кусок красной свитки, обвинили его и кума в краже собственной кобылы, связали и бросили в сарай. Оттуда их «спас» парубок и получил руку Параски.

Читать подробнее…

Вечер накануне Ивана Купала

Лет сто назад жил в Диканьке козак Корж с маленьким сыном Ивасём, красавицей-дочерью Пидоркой и работником Петрусём. Заметив, что дочь и работник полюбили друг друга, Корж выгнал Петруся из дому, а Пидорку решил выдать замуж за богатого ляха.

Помочь Петрусю вызвался Басаврюк, «дьявол в человеческом образе». Он предложил несметные богатства за цветок папоротника. Петрусь сорвал цветок, и синий, как мертвец, Басаврюк отвёл его к ведьме. Та пошептала над цветком, и он указал место, где зарыт клад. Чтобы выкопать сундук, надо было пролить невинную кровь, и Петрусь, разум которого помутился, убил Ивася.

Очнувшись, ничего не помнящий Петрусь отнёс Коржу золото, и вскоре сыграли свадьбу. Праздник омрачало только исчезновение Ивася. Пертусь всё пытался вспомнить, что было с ним той ночью, и вскоре вконец одичал.

Продолжение после рекламы:

Накануне Купала Пидорка привела к мужу знахарку, в которой Петрусь узнал ведьму, сразу всё вспомнил и запустил в неё топором. Тут ведьма превратилась в залитого кровью Ивася, и Пидорка в страхе выбежала из хаты, а когда вернулась, нашла вместо Петруся горстку пепла, а вместо золота – битые черепки.

Вскоре Пидорка ушла на богомолье, а вернувшегося Басаврюка все обходили стороной – колдун приманивал молодцев, чтобы отрывать клады, которые не даются нечистым рукам.

Читать подробнее…

Майская ночь, или Утопленница

Молодой козак Левко, сын сельского головы, влюбился в красавицу Ганну, но его отец не желал слышать о свадьбе. Однажды Левко рассказал Ганне о доме с заколоченными ставнями у пруда. Живший там когда-то с дочерью сотник-вдовец женился. Его жена невзлюбила падчерицу и заставила сотника выгнать дочь из дому. Панночка бросилась в озеро, стала утопленницей и однажды утащила мачеху на дно, но та избегла наказания, сама став утопленницей.

Вскоре Левко узнал, что на Ганне хочет жениться его вдовый отец, и решил отомстить его. Парубок с друзьями, переодевшись в чёрные тулупы наизнанку, начали преследовать и пугать голову.

Брифли существует благодаря рекламе:

Присев отдохнуть у пруда, Левко увидел в окне заколоченного дома панночку. Она пожаловалась ему на мачеху, которая не перестаёт её изводить, и попросила отыскать ту среди остальных утопленниц, пообещав награду.

Левко быстро узнал ведьму среди других призрачных девушек, и панночка дала ему записку для головы, в которой некий поручик запрещал ему жениться и давал множество важных поручений. Левко передал отцу записку, придумав встречу с поручиком, и голова разрешил сыну сыграть свадьбу.

Читать подробнее…

Пропавшая грамота

Деда одного из жителей Диканьки вельможный гетман послал с грамотой к царице. Зашив грамоту в шапку, дед отправился в путь, но по дороге загулял с неким запорожцем. Вечером запорожец признался, что продал душу нечистому, и этой ночью он придёт за долгом. Дед пообещал не спать всю ночь и помочь запорожцу, но, как не крепился, всё равно уснул. Проснувшись утром, дед обнаружил, что запорожец исчез вместе с конями, деньгами и шапкой с грамотой.

Шинкарь рассказал деду, где отыскать чёрта, и тот отправился добывать грамоту. Ночью дед углубился в лес и вышел к костру, вокруг которого сидели страшные рожи. Дед рассказал им о своём деле, бросил к костру все оставшиеся деньги и очутился за накрытым столом в окружении чертей и ведьм.

Одна ведьма предложила деду трижды сыграть в дурня. Выиграет – вернёт шапку, проиграет – света божьего больше не увидит. Дед согласился и дважды проиграл, а потом перекрестил тайком карты и выиграл. Получив шапку, он расхрабрился и потребовал назад своего коня. Оказалось, что его коня черти съели. Взамен дед получил дьявольского скакуна, который понёс его над пропастями и страшной крутизной.

Не удержавшись, дед упал и очнулся весь окровавленный на крыше своей хаты, а его жена в это время спала сидя и во сне подпрыгивала на лавке. Дед отправился к царице, а хату освятить забыл. С тех пор раз в год его жена плясала во сне.

Читать подробнее…

Ночь перед Рождеством

Вечером перед рождеством сельский кузнец Вакула пришёл к своей любимой, капризной красавице Оксане, дочери богатого козака Чуба. Наряжаясь на коляды, Оксана заметила на одной из подружек нарядные черевички и заявила, что пойдёт замуж за Вакулу, если тот принесёт ей черевички самой царицы.

Тем временем мать кузнеца, ведьма Солоха, по очереди принимала гостей – сначала чёрта, потом сельского голову, дьяка и Чуба. Всех их Солоха спрятала от сына в мешки. Огорчённый Вакула схватил лежащие посреди хаты мешки и вынес их на улицу, где встретил Оксану, повторившую свой условие.

Бросив мешки посреди улицы и захватив с собой самый лёгкий, с чёртом, Вакула отправился к местному колдуну, Пузатому Пацюку. Тот заявил, что его помощь не нужна человеку, у которого чёрт за плечами. Тут из мешка выскочил чёрт и попытался заключить с Вакулой сделку, но кузнец схватил его за хвост, перекрестил, оседлал и велел везти его в Петербург, к царице.

Вскоре Вакула прибыл во дворец и выпросил у царицы Екатерины черевички. Тем временем по селу пошли слухи, что кузнец наложил на себя руки, а колядующая молодёжь нашла в мешках посреди улицы уважаемых в селе людей. Оксана не спала всю ночь и к утру влюбилась в Вакулу. Отоспавшись, кузнец принёс Оксане черевички, но та и без них уже была согласна выйти за него замуж.

Читать подробнее…

Страшная месть

Есаул Горобец пригласил на свадьбу сына своего названного брата Данилу Бурульбаша с красавицей-женой Катериной. Когда молодых благословляли иконами, среди гостей открылся колдун и исчез, испугавшись святых образов. Домой Данило возвращался мимо замка колдуна и кладбища, на котором шатались кресты и вставали мертвецы.

Дома Данило поссорился со своим хмурым и вздорным тестем, а потом Катерине приснилось, что отец её – тот самый колдун. Вечером Данило отправился к колдунову замку, заглянул в окно и увидел своего тестя, занятого ворожбой – он вызвал душу Катерины и заставлял её полюбить себя, но душа не покорилась колдуну.

Вернувшись домой, Данило рассказал всё Катерине и заковал колдуна в железные цепи. Колдун пообещал дочери начать праведную жизнь, и та отпустила его. Сразу после этого на село напали ляхи. Горобец поспешил на помощь, но опоздал – Данило погиб. Колдун же вернулся в свой замок и вызвал душу Катерины, но вместо неё к нему явился некто незваный и наводящий ужас.

Катерина поселилась у Горобца. Проснувшись однажды после страшных снов, она нашла есаула мёртвым, сошла с ума и начала везде искать своего отца, чтобы убить. Колдун сам явился к Катерине, чтобы забрать её с собой, но она узнала отца, кинулась на него с ножом, и тот убил свою дочь.

Тем временем на вершинах Карпатских гор появился исполинский всадник с младенцем. Колдун узнал в нём незваного гостя, явившегося во время ворожбы, испугался и попытался скрыться, но куда бы он ни ехал, всё равно двигался к Карпатам. Наконец, всадник открыл глаза и посмотрел на колдуна. Тот умер и был брошен всадником в пропасть к голодным мертвецам.

Кончается быль песней о том, как завистливый Пётр столкнул своего брата Ивана с маленьким сыном в пропасть. Иван проклял потомство брата и предрёк, что последним в его роду будет небывалый злодей, которого он сам низвергнет в пропасть, явившись в виде исполинского всадника.

Читать подробнее…

Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка

Эту повесть Рудый Панько записал в тетрадку, но жена его растаскала часть листов, поэтому конец повести остался неизвестным.

Иван Фёдорович Шпонька с детства отличался робостью и прилежанием. Приверженцем штатской службы он не был, а посему через два года после смерти отца поступил на службу в пехотный полк и дослужился до поручика. Матушка его тем временем умерла, и хозяйством занялась тётушка.

Наконец тётушка, ссылаясь на свою старость и немощь, потребовала, чтобы Шпонька сам занялся хозяйством. Иван Фёдорович вышел в отставку и отправился в своё имение, по дороге познакомившись с соседом Григорием Григорьевичем Строченко, владельцем села Хортыше.

Некоторое время спустя тётушка вспомнила, что село Хортыше было подарено Шпоньке бывшим хозяином, который часто захаживал к его матушке, и отправила племянника за дарственной.

Строченко встретил Шпоньку как дорогого гостя, но, слыша о дарственной, внезапно глох. Потерпев неудачу, Иван Фёдорович вернулся тётушке, и та, раздосадованная увёртливостью соседа, задумала женить племянника на одной из сестёр Строченко. Эта идея настолько смутила Ивана Фёдоровича, что ему начали сниться кошмары с участием множества жён. Но у тётушки тем временем созрел новый замысел, о котором читателям узнать не суждено.

Читать подробнее…

Заколдованное место

Быль сия случилась, когда Рудый Панько был ещё дитятей. Отец его уехал продавать табак, оставив дома жену, трёх сыновей и деда. К вечеру явились старинные знакомые деда, и началась гулянка да пляски. Не стерпев, дед сам пошёл плясать, дошёл до места возле грядки с огурцами, и тут ноги его стали. Несколько раз начинал дед плясать, и всё время останавливался на том же месте.

Подойдя в очередной раз к заколдованному месту, дед очутился вдруг в чистом поле, за гумном волостного писаря. Пока выбирался, стемнело. На могилке поблизости заметил дед огонёк, решил, что там клад зарыт, и отметил место, думая вернуться днём и с заступом.

На следующий день отправился дед за кладом, долго бродил, но попасть к отмеченной могилке так и не смог, вернулся домой ни с чем. Следующим вечером, вскапывая грядку, ударил дед заступом по заколдованному месту, и очутился у той могилки.

Выкопал дед котёл, и тут окружили его нечистые духи, стали пугать, повторяя всё, что он скажет, и не давая взять котёл. Схватил дед свою добычу и кинулся бежать. Прибежал домой, открыл котёл, и оказался он полон сора и прочей гадости. Заколдованное место дед огородил плетнём, и всходило на нём с тех пор только что-то непотребное.

Читать подробнее…

Источник