Цикл метана в соленых озерах

Международный коллектив ученых из восьми стран, куда входил и сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН (Якутск), исследовал процессы образования и окисления метана в одном из термокарстовых озер Севера. Данные, изложенные в статье, которая вышла в журнале Scientific Reports, позволяют расширить знания о том, как может происходить выделение и поглощение этого парникового газа в водных экосистемах Арктики, сообщает издание «Наука в Сибири».

В связи с потеплением климата многолетняя мерзлота, занимающая значительную территорию нашей страны, деградирует. Эти процессы приводят к тому, что, во-первых, изменяется сам рельеф местности: почва проседает, поскольку лед внутри нее превращается в воду. Так образуются болота и термокарстовые озера. Во-вторых, органика, находящаяся в многолетнемерзлых породах, под действием тепла начинает разлагаться и выделять в том числе метан – один из парниковых газов.

«Вообще, СН4 – очень актуальная тема в последние 20-25 лет, – говорит один из авторов статьи ведущий научный сотрудник ИМЗ СО РАН кандидат географических наук Никита Иванович Тананаев. – Особенно это касается того метана, что попадает в атмосферу из озер и болот, которые являются, можно сказать, его родиной. Важно понять, откуда берется СН4 в приповерхностной зоне водоема, как в этот слой (он называется эпилимнион) переносится и куда уходит в дальнейшем».

Ученых, которые занимаются этой тематикой, интересует биогенный метан – то есть тот, который главным образом производится бактериями в анаэробных (при отсутствии кислорода) условиях. Именно такой средой являются донные отложения озер. «Вообще, самая первая гипотеза по этому поводу была следующей: метан вырабатывается там, затем путем диффузии или пузырькового транспорта доходит до поверхности и частично поедается бактериями-метанотрофами, а частично – вылетает в атмосферу», – объясняет Никита Тананаев. Однако позже выяснилось, что не весь СН4 имеет своим источником донные отложения: частично он может вырабатываться бактериями непосредственно в эпилимнионе, а частично – поступать в озера с притоком воды. Со временем стали понятны и другие процессы, которые происходят внутри водоемов и тоже участвуют в цикле метана.

«В итоге так и возникла идея нашего исследования – выбрать несколько озер в разных мерзлотных условиях, взять образцы, провести измерения, попробовать оценить происходящее в толще воды по данным как полевых измерений, так и лабораторных результатов, – рассказывает Никита Тананаев. – В число измеряемых параметров вошли: концентрации растворенного кислорода, метана, углекислого газа, растворенного углерода, изотопный состав углерода и водорода в метане и СО2, видовой состав архей (микроорганизмов, которые потребляют или выделяют СН4). Дальше мы моделировали процесс вертикального переноса метана и сравнивали с фактическими данными, чтобы понять, в чем причина ошибок моделирования, какие процессы и за что могут отвечать».

По словам ученого, озеро было выбрано совершенно случайным образом: оно было типичным для водоемов такого происхождения, и в его развитии основную роль играет таяние вечной мерзлоты. «Сначала коллеги его назвали “Никита”, в мою честь, но потом для публикации все-таки передумали», – улыбается исследователь.

Самое важное, что удалось показать специалистам: весь метан в эпилимнионе озера выработан в нем же или поступил с боковым притоком воды. Со дна не поднялось нисколько СН4, он весь окислился бактериями, далеко не достигнув поверхности. «Кроме того, есть еще интересные результаты: во-первых, оказалось, что ниже четырех метров в озере отсутствует растворенный кислород; во-вторых, в интервале глубин от четырех до шести метров отсутствует и растворенный метан; в-третьих, оказалось, что СН4 в бескислородной части озера потребляют аэробные метанокисляющие бактерии, а не анаэробные», – говорит Никита Тананаев.

Он приводит абсолютные величины. Если говорить про общий бюджет метана в озере, то получается, что в самый нижний слой (гиполимнион) поступает около 113 микромоль СН4 в час с квадратного метра площади. Еще 498 микромоль производится археями в водной толще гиполимниона – итого 611 микромоль в час. Весь этот объем потребляется в верхней части металимниона (промежуточного слоя воды). Причем, как выяснилось, метан перерабатывается в основном аэробными метанотрофами, которые оказываются активны в бескислородных водах. «Возможно, весь кислород в гиполимнионе как раз потребляется этими бактериями, поэтому он и отсутствует в воде, – комментирует Никита Тананаев. – Однако весь метан, который находится в приповерхностной зоне, выделяется в атмосферу, но это составляет около 56 микромоль в час с квадратного метра, то есть на порядок меньше, чем вырабатывается в гиполимнионе».

Специалист отмечает, что пока неясно, с чем связаны эти особенности цикла метана в конкретном изученном озере. Чтобы понять, частный ли это случай или закономерность, нужны дальнейшие исследования, а также определенные характеристики водоема. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы арктическим летом в нем могла развиться устойчивая и выраженная стратификация – разделение на резко отличающиеся по своим свойствам слои.

«Раньше считалось, будто деградация вечной мерзлоты будет обязательно приводить к увеличению выбросов метана из термокарстовых озер, а наша статья показывает, что эмиссия СН4 может регулироваться внутренним циклом этого газа в самом озере, и связь между потеплением и эмиссией метана сложнее, чем казалось раньше», – подчеркивает Никита Тананаев.

Иллюстрация: Термокарстовые озера на Енисейском Севере

Источник

В связи с потеплением климата многолетняя мерзлота, занимающая значительную территорию нашей страны, деградирует. Эти процессы приводят к тому, что, во-первых, изменяется сам рельеф местности: почва проседает, поскольку лед внутри нее превращается в воду. Так образуются болота и термокарстовые озера. Во-вторых, органика, находящаяся в многолетнемерзлых породах, под действием тепла начинает разлагаться и выделять в том числе метан – один из парниковых газов. «Вообще, СН4 – очень актуальная тема в последние 20-25 лет, – говорит один из авторов статьи ведущий научный сотрудник ИМЗ СО РАН кандидат географических наук Никита Иванович Тананаев. – Особенно это касается того метана, что попадает в атмосферу из озер и болот, которые являются, можно сказать, его родиной. Важно понять, откуда берется СН4 в приповерхностной зоне водоема, как в этот слой (он называется эпилимнион) переносится и куда уходит в дальнейшем».

Ученых, которые занимаются этой тематикой, интересует биогенный метан – то есть тот, который главным образом производится бактериями в анаэробных (при отсутствии кислорода) условиях. Именно такой средой являются донные отложения озер. «Вообще, самая первая гипотеза по этому поводу была следующей: метан вырабатывается там, затем путем диффузии или пузырькового транспорта доходит до поверхности и частично поедается бактериями-метанотрофами, а частично – вылетает в атмосферу», – объясняет Никита Тананаев. Однако позже выяснилось, что не весь СН4 имеет своим источником донные отложения: частично он может вырабатываться бактериями непосредственно в эпилимнионе, а частично – поступать в озера с притоком воды. Со временем стали понятны и другие процессы, которые происходят внутри водоемов и тоже участвуют в цикле метана.

«В итоге так и возникла идея нашего исследования – выбрать несколько озер в разных мерзлотных условиях, взять образцы, провести измерения, попробовать оценить происходящее в толще воды по данным как полевых измерений, так и лабораторных результатов, – рассказывает Никита Тананаев. – В число измеряемых параметров вошли: концентрации растворенного кислорода, метана, углекислого газа, растворенного углерода, изотопный состав углерода и водорода в метане и СО2, видовой состав архей (микроорганизмов, которые потребляют или выделяют СН4). Дальше мы моделировали процесс вертикального переноса метана и сравнивали с фактическими данными, чтобы понять, в чем причина ошибок моделирования, какие процессы и за что могут отвечать». По словам ученого, озеро было выбрано совершенно случайным образом: оно было типичным для водоемов такого происхождения, и в его развитии основную роль играет таяние вечной мерзлоты. «Сначала коллеги его назвали “Никита”, в мою честь, но потом для публикации все-таки передумали», – улыбается исследователь.

Самое важное, что удалось показать специалистам: весь метан в эпилимнионе озера выработан в нем же или поступил с боковым притоком воды. Со дна не поднялось нисколько СН4, он весь окислился бактериями, далеко не достигнув поверхности. «Кроме того, есть еще интересные результаты: во-первых, оказалось, что ниже четырех метров в озере отсутствует растворенный кислород; во-вторых, в интервале глубин от четырех до шести метров отсутствует и растворенный метан; в-третьих, оказалось, что СН4 в бескислородной части озера потребляют аэробные метанокисляющие бактерии, а не анаэробные», – говорит Никита Тананаев. Результаты работы опубликованы в статье, которая вышла в журнале Scientific Reports.

Он приводит абсолютные величины. Если говорить про общий бюджет метана в озере, то получается, что в самый нижний слой (гиполимнион) поступает около 113 микромоль СН4 в час с квадратного метра площади. Еще 498 микромоль производится археями в водной толще гиполимниона – итого 611 микромоль в час. Весь этот объем потребляется в верхней части металимниона (промежуточного слоя воды). Причем, как выяснилось, метан перерабатывается в основном аэробными метанотрофами, которые оказываются активны в бескислородных водах. «Возможно, весь кислород в гиполимнионе как раз потребляется этими бактериями, поэтому он и отсутствует в воде, – комментирует Никита Тананаев. – Однако весь метан, который находится в приповерхностной зоне, выделяется в атмосферу, но это составляет около 56 микромоль в час с квадратного метра, то есть на порядок меньше, чем вырабатывается в гиполимнионе».

Специалист отмечает, что пока неясно, с чем связаны эти особенности цикла метана в конкретном изученном озере. Чтобы понять, частный ли это случай или закономерность, нужны дальнейшие исследования, а также определенные характеристики водоема. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы арктическим летом в нем могла развиться устойчивая и выраженная стратификация – разделение на резко отличающиеся по своим свойствам слои.

«Раньше считалось, будто деградация вечной мерзлоты будет обязательно приводить к увеличению выбросов метана из термокарстовых озер, а наша статья показывает, что эмиссия СН4 может регулироваться внутренним циклом этого газа в самом озере, и связь между потеплением и эмиссией метана сложнее, чем казалось раньше», – подчеркивает Никита Тананаев. Оригинальный материал предоставлен порталом “Наука в Сибири”

Источник

Новые археи, обитающие в исключительно соленой и исключительно щелочной среде, получают метан не так, как большинство их «коллег»-метаногенов.

Соляное озеро на юго-западе Сибири с белыми соляными кристаллами галита; розовый оттенок воде придают живущие в озере археи. (Фото: Дмитрий Сорокин / Delft University of Technology.)

Дмитрий Сорокин на берегу озера, покрытом белой троной – минералом, состоящим из двух солей, карбоната натрия и гидрокарбоната натрия. (Фото: Дмитрий Сорокин / Delft University of Technology.)

‹

›

Когда мы говорим о том, что жизнь на земле вездесуща и может существовать даже в самых экстремальных обстоятельствах, то обычно имеем в виду бактерий и архей. Многие из них комфортно чувствуют себя в чрезвычайно соленой среде и называются галофилами; так, галоархеи живут в насыщенных солевых растворах, в которых доля солей составляют 36 объёмных процентов.

Разумеется, у них есть множество молекулярно-биохимических ухищрений, позволяющих выживать в столь необычной обстановке; впрочем, вряд ли тут можно говорить о выживании – для галоархей в таких условиях нет ничего необычного, более того, если их поместить в воду с низкой концентрацией солей, их клетки мгновенно распадутся на части.

С другой стороны, те же археи демонстрируют широкое разнообразие в смысле источников энергии и источников углерода для синтеза биологических макромолекул. Скажем, среди архей есть много метаногенных видов, которые получают энергию, восстанавливая соединения углерода с помощью водорода. (Напомним – клетки всех животных, птиц, насекомых, растений и т. д. получают энергию, окисляя углеродные соединения с помощью кислорода.)

Очень часто исходным сырьем служит углекислый газ, который археи превращают в воду и метан (почему и называются метаногенными). Некоторые из них используют не углекислый газ, а уксусную кислоту, некоторые – другие одноуглеродные соединения; химия реакции тогда получается иной, но, так или иначе, на выходе все равно получится метан, а выделившуюся энергию архея запасет для своих нужд. Кислород метаногены не любят, и потому для жизни выбирают места в глубине болот, на океанском дне рядом с гидротермальными источниками или в пищеварительном тракте жвачных копытных и человека.

Считается, что когда-то давно некоторые из метаногенных архей освоили соленые экологические ниши и дали начало галоархеям. Однако сейчас всего лишь некоторые из солелюбивых архей продуцируют метан, так что приходится допустить, что, если одни и произошли от других, то со временем галофилы освоили другие метаболические схем получения энергии. Тем не менее, сама эволюционная гипотеза получила недавно солидное подтверждение: Дмитрий Сорокин из Института микробиологии имени С. Н. Виноградского Российской академии наук (РАН) и Делфтского технического университета вместе с коллегами из США, Великобритании, Испании и Германии нашел в одном из сибирских соляных озер две разновидности метаногенных архей.

Все началось с того, что в осадке карбонатных солей из озера удалось обнаружить ДНК с генами, свойственными метаногенам, но при том эти гены были достаточно далеки от похожих генов в других микробах. Чтобы узнать, кому же они принадлежат, исследователи собрали из очень соленого и очень щелочного озера несколько штаммов архей и попытались вырастить их в лаборатории.

В итоге, как было сказано выше, удалось идентифицировать двух архей, которые хорошо себя чувствовали при температуре 50-55 °С, при рН около 10 (то есть в исключительно щелочной среде) и при очень высокой концентрации солей, кроме того, для полного комфорта им был нужен сульфид железа. Но метан они делали не из углекислого газа и не из уксусной кислоты, а из смеси муравьиной кислоты и метанола (или триметиламина вместо метанола), причем только комбинация двух веществ позволяла археям запускать метаногенный путь получения энергии. Такой способ энергетического метаболизма был открыт давно, но долгое время считался чем-то вроде эволюционного курьеза; теперь же можно сказать, что в действительности микроорганизмы используют его шире, чем мы думали.

Геномный анализ показал, что общим предком обеих новых архей были метаногены – иными словами, это не галофилы, которые научились метаногенному метаболизму; то есть, как было сказано выше, гипотезу о происхождении солелюбивых архей от метаногенных предков снова удалось доказать. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Теперь Дмитрию Сорокину и его коллегам предстоит в деталях изучить тот биохимический механизм, который используют новооткрытые археи для добывания энергии из одноуглеродных органических соединений, и те гены, которые его регулируют. Также было бы интересно узнать, как эти археи существуют в экосистеме озера, как конкурируют – или сотрудничают – с другими местными микроорганизмами и т. д.

Отдельный интерес связан с вышеупомянутым сульфидом железа: археям он определенно нужен, но в их клетках его нет, внутрь они его не поглощают, то есть он нужен именно в окружающей среде, снаружи. Изучая таких микробов, мы не только больше понимаем о том, как шла эволюция на Земле, но делаем шаг к новым источникам энергии – ведь вполне можно представить, что такие метаногенные археи смогут обеспечить нас метаном, перерабатывая какие-нибудь синтетическую бесполезную органику.

Источник

Эколог Сергей Зимов вместе с американскими коллегами недавно обнаружил, что из озер, образующихся в результате таяния вечной мерзлоты на севере Сибири, в атмосферу ежегодно поступает около 4 млн тонн метана, что способствует дальнейшему потеплению климата. В новом исследовании Зимов и его коллеги показали, что тот же механизм работал и во время великого потепления на рубеже плейстоцена и голоцена (14-9 тысяч лет назад).

«Элементы» уже сообщали об исследованиях Сергея Зимова и его коллег, вскрывших важный механизм положительной обратной связи между потеплением в Арктике и выделением парниковых газов из термокарстовых озер, образующихся в результате таяния вечной мерзлоты (см.: Таяние вечной мерзлоты ведет к выбросу в атмосферу миллионов тонн метана, «Элементы», 11.09.2006). Напомним вкратце суть открытия. Обширные площади на севере Сибири заняты так называемой едомой – разновидностью вечной мерзлоты, отличающейся очень высоким содержанием льда (50-90%) и органики плейстоценового возраста (до 2%). Эта органика захоронилась в мерзлоте в те времена, когда на месте нынешних пустынных тундр, болот и тайги простирались высокопродуктивные «мамонтовые степи», кормившие многомиллионные стада крупных травоядных. При таянии едомы образуются озера, на дне которых в бескислородных условиях древняя органика перерабатывается микробами, выделяющими в качестве отходов жизнедеятельности метан. В результате талые озера северной Сибири становятся настоящими фабриками по производству метана – мощного парникового газа, накопление которого в атмосфере ведет к еще большему потеплению климата.

В новой статье, опубликованной в журнале Science, Сергей Зимов и его коллеги из США и Великобритании приводят аргументы в пользу того, что данный механизм положительной обратной связи начал работать уже во время глобального потепления, которое привело к отступлению ледников в Евразии и Америке 14-9 тысяч лет назад. Именно в это время, на рубеже плейстоценовой и голоценовой эпох, произошла крупнейшая экологическая катастрофа – гибель экосистемы мамонтовых степей и массовое вымирание крупных животных в Евразии и Америке (см.: Массовое вымирание крупных животных в конце плейстоцена).

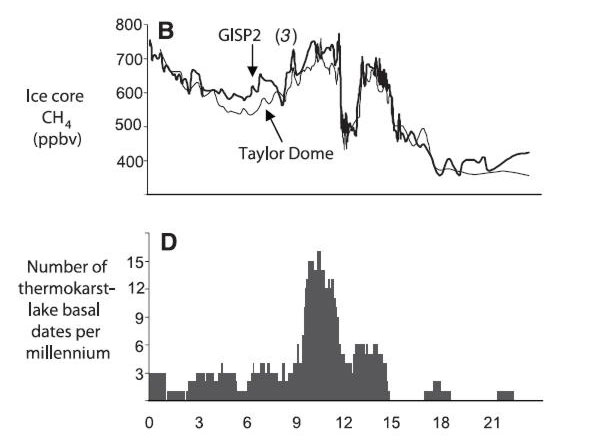

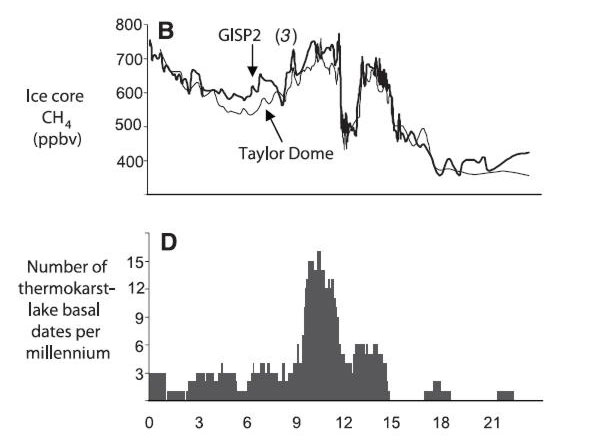

В ходе послойного изучения химического состава антарктических и гренландских льдов было установлено, что во время великого потепления на рубеже плейстоцена и голоцена наблюдался ряд резких (происходивших в течение нескольких десятков лет) подъемов среднегодовых температур, за которыми следовали более медленные, растягивавшиеся на 200-300 лет, периоды роста концентрации метана в атмосфере. Сравнение содержания метана в антарктических и гренландских льдах также показало, что в Северном полушарии метана выделялось значительно больше, чем в Южном. В бореально-арктической зоне существовал какой-то особый источник атмосферного метана, который работал наиболее активно в период от 11,5 до 9 тысяч лет назад.

Ранее были предложены две гипотезы о причинах роста содержания атмосферного метана в конце плейстоцена. Согласно первой из них, метан выделялся из метангидратов, содержащихся в морских донных отложениях. Вторая гипотеза предполагает, что главным источником метана были северные болота. Зимов и его коллеги предлагают третью гипотезу, согласно которой важную роль в повышении концентрации метана сыграли термокарстовые озера. Они существенно отличаются от болот по своим физическим и экологическим характеристикам и практически не учитываются в имеющихся моделях.

Для подтверждения своих идей авторы приводят большой набор фактов. Они отмечают, что во время последнего ледникового максимума (15 000 лет назад), когда уровень моря был на 120 м ниже нынешнего, едома была распространена гораздо шире, чем сейчас, поскольку она, вдобавок к своей нынешней территории на северо-востоке Северной Сибири (около 1 млн км2), занимала еще примерно 0,9 млн км2 обнаженного арктического шельфа. Талые озера, образующиеся на едоме, раз возникнув, продолжают расширяться и углубляться в течение долгого времени. Срок жизни термокарстового озера колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч лет (чтобы определить срок жизни озера, авторы сравнивали радиоуглеродные датировки самых нижних и самых верхних слоев озерных отложений). В некоторых низменных районах Северо-Восточной Сибири до 100% всей территории «перепахано» такими озерами – как современными, так и существовавшими в прошлом.

Авторы оценили скорость появления новых талых озер в конце плейстоцена – голоцене на основе радиоуглеродных датировок остатков животных и растений, происходящих из нижней (самой древней) части озерных отложений. Часть датировок авторы получили сами, часть взяли из литературы. В общей сложности удалось датировать моменты появления 83 озер. Полученные даты находятся в интервале от 40 до 27 000 лет назад. Судя по этим данным, больше всего термокарстовых озер появилось в период от 14 до 9 тысяч лет назад, причем скорость появления озер неплохо коррелирует с концентрацией атмосферного метана (см. рис.). Авторы оценивали именно скорость появления новых озер, а не их суммарное количество или площадь, поскольку, как показали их измерения, эмиссия метана зависит не столько от площади озера, сколько от его возраста: больше всего метана производят самые молодые, только что образовавшиеся озера.

По расчетам авторов, в начальный период массового образования термокарстовых озер 14-13 тысяч лет назад они выделяли около 11 тераграммов (1 Тг = 1 × 1012 г = 1 млн тонн) метана в год. В течение последующих 1500 лет эмиссия метана талыми озерами составляла 8-9 млн тонн в год, после чего скорость образования талых озер резко подскочила, и в течение 2,5 тысяч лет (от 11,5 до 9 тысяч лет назад) они выделяли примерно 26 млн тонн метана в год. После этого образование талых озер замедлилось. Эмиссия метана снизилась и в течение последних 9 тысяч лет колебалась от 2 до 6 млн тонн в год. В самое последнее время в связи с потеплением в Арктике процесс начал снова активизироваться: в 1974 году талые озера северо-востока Сибири произвели 2,4 млн тонн метана, в 2000-м – уже 3,8 млн тонн.

Авторы дополнили свою аргументацию лабораторными экспериментами, еще раз подтвердившими, что вытопленная из едомы плейстоценовая органика действительно очень активно превращается в метан в условиях, характерных для придонной части талых озер.

Таким образом, наблюдаемый в наши дни рост метаногенеза в талых озерах Сибири не является чем-то принципиально новым – это лишь очередная активизация процесса, начавшегося 14 тысяч лет назад. Однако если эта тенденция продолжится, она может внести значительный вклад в ускорение глобального потепления. Около 500 миллиардов тонн органического углерода по-прежнему вморожено в сибирскую едому, и если значительная часть этого углерода уйдет в атмосферу в виде метана, последствия могут быть даже опаснее для человечества, чем вымирание мамонтовой фауны и других крупных животных 10 тысяч лет назад.

Источник: K. M. Walter, M. E. Edwards, G. Grosse, S. A. Zimov, F. S. Chapin. Thermokarst Lakes as a Source of Atmospheric CH4 During the Last Deglaciation // Science. 2007. V. 318. P. 633-636.

См. также:

1) Таяние вечной мерзлоты ведет к выбросу в атмосферу миллионов тонн метана, «Элементы», 11.09.2006.

2) Хороший забор – главное условие восстановления мамонтовых степей, «Элементы», 06.12.2006.

Александр Марков

Источник