Цикл кребса в фотосинтезе

Здравствуйте, уважаемые читатели блога репетитора биологии по Скайпу biorepet-ufa.ru.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога репетитора биологии по Скайпу biorepet-ufa.ru.

Прошла уже неделя как я начал заполнять странички своего блога о самых сокровенный тайнах живого и вижу, что кто-то заходит их читать.

Это вселяет надежду на продолжение нашего диалога (пусть пока и монолога, но мысленно я, репетитор по биологии, уже давно общаюсь с вами).

Еще лежит снег, а Солнце сегодня припекает даже не по-весеннему — загорать можно!

Радуюсь, видя как радуются Солнцу цветы на подоконнике, оживающие после «зимней спячки». Так о чем же нам с вами сегодня говорить, как не о ФОТОСИНТЕЗЕ — этом проводнике между Солнцем и жизнью на нашей матушке Земле.

Фотосинтез как один из основных глобальных процессов в биосфере Земли

Все гетеротрофные организмы на Земле нуждаются в углероде, находящемся в органической форме. Только автотрофные организмы (растения и некоторые бактерии) способны ассимилировать углекислоту воздуха (неорганический углерод) и создавать органические вещества в процессе фотосинтеза.

Ошибки, допускаемые при сдаче ГИА и ЕГЭ

В школе, начиная с уроков по естествознанию, затем в курсе ботаники, а затем и в курсе общей биологии, изучению фотосинтеза уделяется значительное место.

Но, как репетитор по биологии, вынужден обратить ваше внимание, что на экзамене именно по этой теме большинство из вас допускают много ошибок. И основная ошибка, как выяснилось, заключается часто в непонимании самой сути этого жизненно важного процесса.

СкажИте, как вы считаете, к какому типу клеточных реакций следует отнести фотосинтез? К энергетическому или пластическому обмену?

Полагаю, что и вы сейчас немного задумались. Кто-то скажет, конечно к энергетическому. Энергия Солнца переходит в энергию химических связей и превращается в хлоропластах клеток в универсальный источник клеточной энергии АТФ. И они будут правы…

Другие скажут, конечно же к пластическому, потому что при фотосинтезе создаются органические вещества, идет синтез веществ. И они тоже будут правы.

Что же выходит, процесс один, а правды две?

Дело в том, что сам термин фотосинтез уже включает в свое название оба эти процесса. Фото — перевод солнечной энергии растениями в энергию АТФ.

Это так называемое фотосинтетическое фосфорилирование (фотофосфорилирование), осуществляемое в хлоропластах. Хлоропласты — это такое расчудесное чудо! Только они на Земле способны работать на нескончаемом энергетическом топливе — энергии Солнца!!!

А гетеротрофы, помните, чтобы образовать АТФ должны обязательно, поглотив готовые органические вещества извне, произвести их окисление в митохондриях своих клеток, то есть они способны лишь к окислительному фосфорилированию.

Так откуда же берутся изначально для гетеротрофов готовые органические вещества? Они создаются растениями на втором этапе фотосинтеза — синтеза органических веществ.

Где создаются растениями органические вещества — спрашивает вас репетитор по биологии?

Да все в тех же хлоропластах! Хлоропласты не только преобразователи солнечной энергии, но и уловители неорганического углерода СО2 воздуха в цикле Кальвина.. В них же и происходит образование органических веществ.

Дорогие мои, если я вас сейчас своими восторгами по поводу наличия хлоропластов у растений только окончательно запутал, то вернитесь к началу странички, прежде чем решите освежить в памяти саму схему процесса, приведенную ниже.

Эта схема без какой-либо сложной «начинки». Она отражает лишь самое основное, саму суть процесса: что, где, когда.

ФОТОСИНТЕЗ (хлоропласты)

ФОТОСИНТЕЗ (хлоропласты)

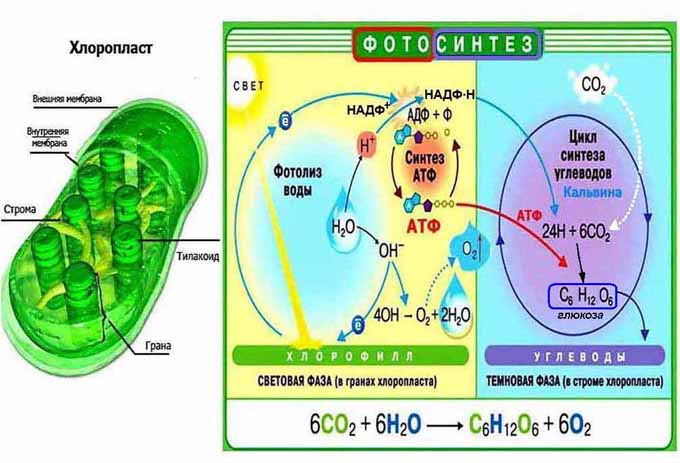

I.Световая стадия (на мембранах тилакоидов гран хлоропластов)

1) Создание отрицательно заряженного электрического поля снаружи тилакоидов за счет электронов хлорофилла, перешедших на более высокий энергетический уровень под действием квантов света.

2) Создание положительно заряженного электрического поля внутри тилакоидов за счет протонов водорода Н+, образующихся при фотолизе воды (под действием квантов света):

Н2О = 4Н+ + 4е- + О2 (побочный продукт фотолиза воды)

3) Образуются высокоэнергетические молекулы АТФ и НАДФ*Н (НАДФ*Н выступает переносчиком водорода, который участвует в восстановлении СО2 до глюкозы в темновой фазе фотосинтеза).

II.Темновая стадия (в строме хлоропластов)

Это реакции восстановления СО2 в цикле КАЛЬВИНА с образованием углеводов (глюкозы)

___________________________________________________________________________________

Схема суммарного процесс фотосинтеза двух фаз:

___________________________________________________________________________________

Итак, световая стадия процесса так названа, потому что для нее солнечная энергия обязательна. Причем, убедительно прошу как репетитор по биологии, обратить ваше внимание на то, что энергия света в хлоропластах служит двум целям:

* Под действием света происходит возбуждение электронов хлорофилла — это пигментный белок хлоропластов и

* о чем чаще всего и забывают, в световую фазу происходит еще и фотолиз воды.

Таким образом, для первой световой стадии фотосинтеза необходимы солнечный свет, хлорофилл, вода. Основным итогом этой стадии является образование АТФ и НАДФ*Н.

Побочным продуктом реакции фотолиза воды является выделившийся молекулярный кислород О2. Хорошенький такой «побочный продуктик». Благодаря этому побочному продукту атмосфера нашей планеты состоит на 20% из кислорода. Именно кислород, образующийся при фотосинтезе растениями и обеспечивает процессы дыхания всех аэробных организмов на Земле.……………….

Обратите внимание, что вторая темновая стадия фотосинтеза не обязательно протекает только в темноте ночью. Она проходит и днем, но вот свет для второй стадии уже не нужен. Необходимы в наличии в строме хлоропластов для осуществления цикла Кальвина молекулы углекислоты СО2, АТФ и НАДФ*Н.

Конечно же основным итогом фотосинтеза является образование органических веществ (сначала моносахаридов — глюкозы, затем и полисахаридов — крахмала).………………

Вот и все. Думаю, что теперь никто из вас никогда не скажет, что для фотосинтеза нужен кислород и что при фотосинтезе выделяется СО2.

***************************************

У кого есть вопросы по статье к репетитору биологии по Скайпу, замечания, пожелания — прошу в комментарии.

А. Общая биология

|

АТФпластический обменрепетитор биологии по СкайпуФотосинтезфотосинтетическое фосфорилированиефотофосфорилированиехлоропластыэнергетический обмен

|

Источник

Представьте себе, что все белки, жиры и углеводы, которые мы получаем с приемом пищи, распадаются на маленькие пазлы, которые собираются вновь только в одном определенном участке нашего организма – митохондриях. Там же происходит сортировка и параллельное протекание реакций созидания и разрушения. Разберемся подробнее:

Что такое цикл Кребса

Цикл Кребса – это цепочка химических реакций, происходящих в митохондриях каждой клетки нашего тела, которая называется циклом потому, что продолжается непрерывно. Она же является и общим конечным путем окисления ацетильных групп (в виде ацетил-КоА), в которые превращается в процессе распада большая часть органических молекул, играющих роль «клеточного топлива» или «субстратов окисления»: углеводов, жирных кислот и аминокислот.

Функции цикла Кребса:

- анаболическая (синтез новых органических веществ);

- энергетическая (питание организма)

- катаболическая (превращение некоторых веществ в катализаторы)

- транспортная (транспортировка водорода, участвующего в дыхании клеток).

Атомы водорода, высвобождающиеся в окислительно-восстановительных реакциях, доставляются в цепь переноса электронов при участии НАД- и ФАД- зависимых дегидрогеназ, в результате чего происходит образование 12 высокоэнергетических фосфатных связей: синтез 12 молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) из аденозиндифосфорной кислоты (АДФ).

Как работает цикл Кребса?

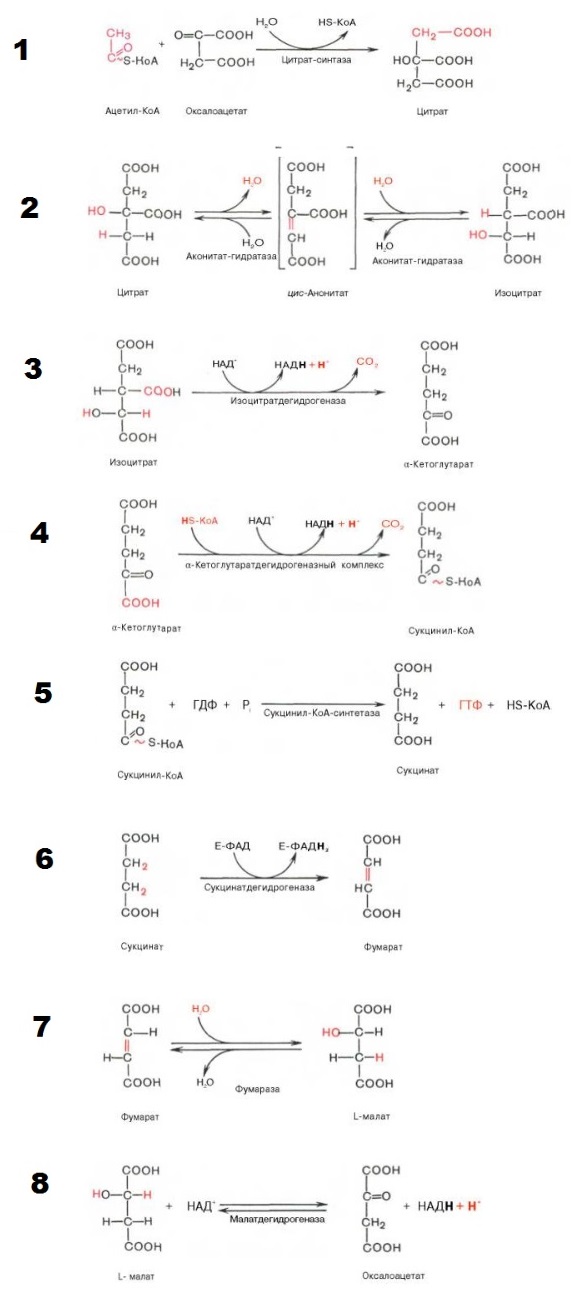

В организме аминокислоты, жирные кислоты и пируват образуют ацетил-КоА.

Когда ацетил-КоА попадает в митохондриальный матрикс, он связывается с молекулой оксалацетата и превращается в лимонную кислоту (цитрат). Цитрат, в свою очередь, под действием фермента аконитазы превращается в цис-аконитат, оставляя молекулу воды.

В свою очередь цис-аконитат превращается в изоцитрат под действием фермента изоцитратдегидрогеназы. Изоцитрат превращается в альфа-кетоглутарат под действием изоцитратдегидрогеназы.

Альфа-кетоглутарат превращается в сукцинил-КоА альфа-кетоглутаратдегидрогеназой и добавлением ацетил-КоА. Он подвергается сукцинату под действием сукцинат-тиокиназы. Сукцинатдегидрогеназа превращает его в фумарат. Фумарат превращается в L-малат через фумаразу. L-малат под действием фермента малатдегидрогеназы восстанавливает оксалацетат, который может снова вступать в реакцию с молекулой ацетил-КоА и повторять цикл.

Результатом этого цикла является образование CO2 и водорода, а также воды. Ионы на выходе из процесса участвуют в ресинтезе АТФ, что помогает организму восстановить еще один источник энергии – трифосфат аденозина.

Стадии цикла Кребса

Окисление ацетильного остатка происходит в несколько стадий, образующих циклический процесс из 8 основных этапов:

Основные этапы цикла Кребса | |

I этап | Конденсация ацетил-КоА и оксалоацетата с образованием цитрата. |

Происходит реакция отщепление карбоксильной группы аминокислот, в процессе которой образуется ацетил-КоА *он выполняет функцию транспортировки углерода в различных обменных процессах. При соединении с молекулой щавелевой кислоты получается цитрат *фигурирует в буферных обменах. На данном этапе кофермент А полностью высвобождается, и получаем молекулу воды. Данная реакция необратима. | |

II этап | Превращение цитрата в изоцитрат. |

Дегидрирование (отщепление молекул воды) от цитрата, в результате которого получается цис-аконитат. И присоединяя молекулу воды, переходит в изолимонную кислоту (изоцитрат) | |

III этап | Превращение изоцитрата в а-кетоглутарат. |

Изолимонная кислота(изоцитрат) дегидрируется в присутствии НАД- зависимой изо-цитратдегидрогеназы.На выходе получаем альфа-кетоглутарат. *Альфа-кетоглутарат участвует в регуляции всасывания аминокислот, нормализует метаболизм и положительно влияет на антистрессорные процессы. Также образуется NADH (аллостерический фермент) | |

IV этап | Окисление α-кетоглутарата до сукцинил-КоА |

Окислительное декарбоксилирование а-кетоглутарата с образованием сукцинил-КоА – тиоэфира, содержащего высокоэнергетическую фосфатную связь. | |

V этап | Превращение сукцинил-КоА в сукцинат. |

Пятая реакция катализируется ферментом сукцинил-КоА-синтетазой. В ходе этой реакции сукцинил-КоА при участии ГТФ и неорганического фосфата превращается в янтарную кислоту (сукцинат). Так же происходит образование высокоэргической фосфатной связи ГТФ за счет тиоэфирной связи сукцинил-КоА. | |

VI этап | Дегидрогенирование сукцината. Образование фумарата. |

Образовавшийся сукцинат превращается в фумарат под действием фермента сукцинат-дегидрогеназы. Единственная дегидрогеназная реакция цикла Кребса, в ходе которой осуществляется прямой перенос водорода с субстрата на флавопротеин без участия НАД+. | |

VII этап | Образование малата из фумарата. |

Под влиянием фермента фумаратгидратазы (фумаразы). Образовавшаяся при этом фумаровая кислота гидратируется, продуктом реакции является L-яблочная кислота (L-малат). | |

VIII этап | Превращение малата в оксалоацетат. |

Под влиянием митохондриальной НАД-зависимой малатдегидрогеназы происходит окисление L-малата в оксалоацетат. Происходит полное «сгорание» одной молекулы ацетил-КоА. Для непрерывной работы цикла необходимо постоянное поступление в систему ацетил-КоА. А коферменты (НАД+ и ФАД), перешедшие в восстановленное состояние, должны снова и снова окисляться. | |

Реакции цикла Кребса по стадиям

Для облегчения запоминания ферментативных реакций цикла:

ЩУКа съела ацетат, получается цитрат

через цис-аконитат будет он изоцитрат

водороды отдав НАД, он теряет СО2

этому безмерно рад альфа-кетоглутарат

окисление грядёт: НАД похитит водород

В1 и липоат с коэнзимом А спешат,

отбирают СО2, а энергия едва

в сукциниле появилась сразу ГТФ родилась

и остался сукцинат. вот добрался он до ФАДа,

водороды тому надо водороды потеряв,

стал он просто фумарат. фумарат воды напился,

и в малат он превратился тут к малату НАД пришёл,

водороды приобрёл ЩУКа снова объявилась

и тихонько затаилась Караулить ацетат…

Источник

☰

Фотосинтез — это преобразование энергии света в энергию химических связей органических соединений.

Фотосинтез характерен для растений, в том числе всех водорослей, ряда прокариот, в том числе цианобактерий, некоторых одноклеточных эукариот.

В большинстве случаев при фотосинтезе в качестве побочного продукта образуется кислород (O2). Однако это не всегда так, поскольку существует несколько разных путей фотосинтеза. В случае выделения кислорода его источником является вода, от которой на нужды фотосинтеза отщепляются атомы водорода.

Фотосинтез состоит из множества реакций, в которых участвуют различные пигменты, ферменты, коферменты и др. Основными пигментами являются хлорофиллы, кроме них — каротиноиды и фикобилины.

В природе распространены два пути фотосинтеза растений: C3 и С4. У других организмов есть своя специфика реакций. Все, что объединяет эти разные процессы под термином «фотосинтез», – во всех них в общей сложности происходит преобразование энергии фотонов в химическую связь. Для сравнения: при хемосинтезе происходит преобразование энергии химической связи одних соединений (неорганических) в другие — органические.

Выделяют две фазы фотосинтеза — световую и темновую. Первая зависит от светового излучения (hν), которое необходимо для протекания реакций. Темновая фаза является светонезависимой.

У растений фотосинтез протекает в хлоропластах. В результате всех реакций образуются первичные органические вещества, из которых потом синтезируются углеводы, аминокислоты, жирные кислоты и др. Обычно суммарную реакцию фотосинтеза пишут в отношении глюкозы — наиболее распространенного продукта фотосинтеза:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

Атомы кислорода, входящие в молекулу O2, берутся не из углекислого газа, а из воды. Углекислый газ – источник углерода, что более важно. Благодаря его связыванию у растений появляется возможность синтеза органики.

Представленная выше химическая реакция есть обобщенная и суммарная. Она далека от сути процесса. Так глюкоза не образуется из шести отдельных молекул углекислоты. Связывание CO2 происходит по одной молекуле, которая сначала присоединяется к уже существующему пятиуглеродному сахару.

Для прокариот характерны свои особенности фотосинтеза. Так у бактерий главный пигмент — бактериохлорофилл, и не выделяется кислород, так как водород берется не из воды, а часто из сероводорода или других веществ. У сине-зеленых водорослей основным пигментом является хлорофилл, и при фотосинтезе выделяется кислород.

Световая фаза фотосинтеза

В световой фазе фотосинтеза происходит синтез АТФ и НАДФ·H2 за счет лучистой энергии. Это происходит на тилакоидах хлоропластов, где пигменты и ферменты образуют сложные комплексы для функционирования электрохимических цепей, по которым передаются электроны и отчасти протоны водорода.

Электроны в конечном итоге оказываются у кофермента НАДФ, который, заряжаясь отрицательно, притягивает к себе часть протонов и превращается в НАДФ·H2. Также накопление протонов по одну сторону тилакоидной мембраны и электронов по другую создает электрохимический градиент, потенциал которого используется ферментом АТФ-синтетазой для синтеза АТФ из АДФ и фосфорной кислоты.

Главными пигментами фотосинтеза являются различные хлорофиллы. Их молекулы улавливают излучение определенных, отчасти разных спектров света. При этом некоторые электроны молекул хлорофилла переходят на более высокий энергетический уровень. Это неустойчивое состояние, и по-идее электроны путем того же излучения должны отдать в пространство полученную из вне энергию и вернуться на прежний уровень. Однако в фотосинтезирующих клетках возбужденные электроны захватываются акцепторами и с постепенным уменьшением своей энергии передаются по цепи переносчиков.

На мембранах тилакоидов существуют два типа фотосистем, испускающих электроны при действия света. Фотосистемы представляют собой сложный комплекс большей частью хлорофильных пигментов с реакционным центром, от которого и отрываются электроны. В фотосистеме солнечный свет ловит множество молекул, но вся энергия собирается в реакционном центре.

Электроны фотосистемы I, пройдя по цепи переносчиков, восстанавливают НАДФ.

Энергия электронов, оторвавшихся от фотосистемы II, используется для синтеза АТФ. А сами электроны фотосистемы II заполняют электронные дырки фотосистемы I.

Дырки второй фотосистемы заполняются электронами, образующимися в результате фотолиза воды. Фотолиз также происходит при участии света и заключается в разложении H2O на протоны, электроны и кислород. Именно в результате фотолиза воды образуется свободный кислород. Протоны участвуют в создании электрохимического градиента и восстановлении НАДФ. Электроны получает хлорофилл фотосистемы II.

Примерное суммарное уравнение световой фазы фотосинтеза:

H2O + НАДФ + 2АДФ + 2Ф → ½O2 + НАДФ · H2 + 2АТФ

Циклический транспорт электронов

Выше описана так называемый нецикличная световая фаза фотосинтеза. Есть еще циклический транспорт электронов, когда восстановления НАДФ не происходит. При этом электроны от фотосистемы I уходят на цепь переносчиков, где идет синтез АТФ. То есть эта электрон-транспортная цепь получает электроны из фотосистемы I, а не II. Первая фотосистема как бы реализует цикл: в нее возвращаются ей же испускаемые электроны. По дороге они тратят часть своей энергии на синтез АТФ.

Фотофосфорилирование и окислительное фосфорилирование

Световую фазу фотосинтеза можно сравнить с этапом клеточного дыхания — окислительным фосфорилированием, которое протекает на кристах митохондрий. Там тоже происходит синтез АТФ за счет передачи электронов и протонов по цепи переносчиков. Однако в случае фотосинтеза энергия запасается в АТФ не для нужд клетки, а в основном для потребностей темновой фазы фотосинтеза. И если при дыхании первоначальным источником энергии служат органические вещества, то при фотосинтезе – солнечный свет. Синтез АТФ при фотосинтезе называется фотофосфорилированием, а не окислительным фосфорилированием.

Темновая фаза фотосинтеза

Впервые темновую фазу фотосинтеза подробно изучили Кальвин, Бенсон, Бэссем. Открытый ими цикл реакций в последствии был назван циклом Кальвина, или C3-фотосинтезом. У определенных групп растений наблюдается видоизмененный путь фотосинтеза – C4, также называемый циклом Хэтча-Слэка.

В темновых реакциях фотосинтеза происходит фиксация CO2. Темновая фаза протекает в строме хлоропласта.

Восстановление CO2 происходит за счет энергии АТФ и восстановительной силы НАДФ·H2, образующихся в световых реакциях. Без них фиксации углерода не происходит. Поэтому хотя темновая фаза напрямую не зависит от света, но обычно также протекает на свету.

Цикл Кальвина

Первая реакция темновой фазы – присоединение CO2 (карбоксилирование) к 1,5-рибулезобифосфату (рибулезо-1,5-дифосфат) – РиБФ. Последний представляет собой дважды фосфорилированную рибозу. Данную реакцию катализирует фермент рибулезо-1,5-дифосфаткарбоксилаза, также называемый рубиско.

В результате карбоксилирования образуется неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое в результате гидролиза распадается на две трехуглеродные молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК) – первый продукт фотосинтеза. ФГК также называют фосфоглицератом.

РиБФ + CO2 + H2O → 2ФГК

ФГК содержит три атома углерода, один из которых входит в состав кислотной карбоксильной группы (-COOH):

Из ФГК образуется трехуглеродный сахар (глицеральдегидфосфат) триозофосфат (ТФ), включающий уже альдегидную группу (-CHO):

ФГК (3-кислота) → ТФ (3-сахар)

На данную реакцию затрачивается энергия АТФ и восстановительная сила НАДФ · H2. ТФ — первый углевод фотосинтеза.

После этого большая часть триозофосфата затрачивается на регенерацию рибулозобифосфата (РиБФ), который снова используется для связывания CO2. Регенерация включает в себя ряд идущих с затратой АТФ реакций, в которых участвуют сахарофосфаты с количеством атомов углерода от 3 до 7.

В таком круговороте РиБФ и заключается цикл Кальвина.

Из цикла Кальвина выходит меньшая часть образовавшегося в нем ТФ. В перерасчете на 6 связанных молекул углекислого газа выход составляет 2 молекулы триозофосфата. Суммарная реакция цикла с входными и выходными продуктами:

6CO2 + 6H2O → 2ТФ

При этом в связывании участвую 6 молекул РиБФ и образуется 12 молекул ФГК, которые превращаются в 12 ТФ, из которых 10 молекул остаются в цикле и преобразуются в 6 молекул РиБФ. Поскольку ТФ — это трехуглеродный сахар, а РиБФ — пятиуглеродный, то в отношении атомов углерода имеем: 10 * 3 = 6 * 5. Количество атомов углерода, обеспечивающих цикл не изменяется, весь необходимый РиБФ регенерируется. А шесть вошедших в цикл молекул углекислоты затрачиваются на образование двух выходящих из цикла молекул триозофосфата.

На цикл Кальвина в расчете на 6 связанных молекул CO2 затрачивается 18 молекул АТФ и 12 молекул НАДФ · H2, которые были синтезированы в реакциях световой фазы фотосинтеза.

Расчет ведется на две выходящие из цикла молекулы триозофосфата, так как образующаяся в последствии молекула глюкозы, включает 6 атомов углерода.

Триозофосфат (ТФ) — конечный продукт цикла Кальвина, но его сложно назвать конечным продуктом фотосинтеза, так как он почти не накапливается, а, вступая в реакции с другими веществами, превращается в глюкозу, сахарозу, крахмал, жиры, жирные кислоты, аминокислоты. Кроме ТФ важную роль играет ФГК. Однако подобные реакции происходят не только у фотосинтезирующих организмов. В этом смысле темновая фаза фотосинтеза – это то же самое, что цикл Кальвина.

Из ФГК путем ступенчатого ферментативного катализа образуется шестиуглеродный сахар фруктозо-6-фосфат, который превращается в глюкозу. В растениях глюкоза может полимеризоваться в крахмал и целлюлозу. Синтез углеводов похож на процесс обратный гликолизу.

Фотодыхание

Кислород подавляет фотосинтез. Чем больше O2 в окружающей среде, тем менее эффективен процесс связывания CO2. Дело в том, что фермент рибулозобифосфат-карбоксилаза (рубиско) может реагировать не только с углекислым газом, но и кислородом. В этом случае темновые реакции несколько иные.

Содержащая пять атомов углерода молекула рибулозобифосфата реагирует уже не с CO2, а с O2. В результате чего образуются по одной молекуле фосфогликолата (C2) и фосфоглицериновой кислоты (C3), а не две ФГК как обычно.

Фосфогликолат — это фосфогликолевая кислота. От нее сразу отщепляется фосфатная группа, и она превращается в гликолевую кислоту (гликолат). Для его «утилизации» снова нужен кислород. Поэтому чем больше в атмосфере кислорода, тем больше он будет стимулировать фотодыхание и тем больше растению будет требоваться кислорода, чтобы избавиться от продуктов реакции.

Фотодыхание — это зависимое от света потребление кислорода и выделение углекислого газа. То есть обмен газов происходит как при дыхании, но протекает в хлоропластах и зависит от светового излучения. От света фотодыхание зависит лишь потому, что рибулозобифосфат образуется только при фотосинтезе.

При фотодыхании происходит возврат атомов углерода из гликолата в цикл Кальвина в виде фосфоглицериновой кислоты (фосфоглицерата).

2 Гликолат (С2) → 2 Глиоксилат (С2) →2 Глицин (C2) – CO2 → Серин (C3) →Гидроксипируват (C3) → Глицерат (C3) → ФГК (C3)

Как видно, возврат происходит не полный, так как один атом углерода теряется при превращении двух молекул глицина в одну молекулу аминокислоты серина, при этом выделяется углекислый газ.

Кислород необходим на стадиях превращения гликолата в глиоксилат и глицина в серин.

Превращения гликолата в глиоксилат, а затем в глицин происходят в пероксисомах, синтез серина в митохондриях. Серин снова поступает в пероксисомы, где из него сначала получается гидрооксипируват, а затем глицерат. Глицерат уже поступает в хлоропласты, где из него синтезируется ФГК.

Фотодыхание характерно в основном для растений с C3-типом фотосинтеза. Его можно считать вредным, так как энергия бесполезно тратится на превращения гликолата в ФГК. Видимо фотодыхание возникло из-за того, что древние растения были не готовы к большому количеству кислорода в атмосфере. Изначально их эволюция шла в атмосфере богатой углекислым газом, и именно он в основном захватывал реакционный центр фермента рубиско.

C4-фотосинтез, или цикл Хэтча-Слэка

Если при C3-фотосинтезе первым продуктом темновой фазы является фосфоглицериновая кислота, включающая три атома углерода, то при C4-пути первыми продуктами являются кислоты, содержащие четыре атома углерода: яблочная, щавелевоуксусная, аспарагиновая.

С4-фотосинтез наблюдается у многих тропических растений, например, сахарного тростника, кукурузы.

С4-растения эффективнее поглощают оксид углерода, у них почти не выражено фотодыхание.

Растения, в которых темновая фаза фотосинтеза протекает по C4-пути, имеют особое строение листа. В нем проводящие пучки окружены двойным слоем клеток. Внутренний слой — обкладка проводящего пучка. Наружный слой — клетки мезофилла. Хлоропласты клеток слоев отличаются друг от друга.

Для мезофильных хлоропласт характерны крупные граны, высокая активность фотосистем, отсутствие фермента РиБФ-карбоксилазы (рубиско) и крахмала. То есть хлоропласты этих клеток адаптированы преимущественно для световой фазы фотосинтеза.

В хлоропластах клеток проводящего пучка граны почти не развиты, зато высока концентрация РиБФ-карбоксилазы. Эти хлоропласты адаптированы для темновой фазы фотосинтеза.

Углекислый газ сначала попадает в клетки мезофилла, связывается с органическими кислотами, в таком виде транспортируется в клетки обкладки, освобождается и далее связывается также, как у C3-растений. То есть C4-путь дополняет, а не заменяет C3.

В мезофилле CO2 присоединяется к фосфоенолпирувату (ФЕП) с образованием оксалоацетата (кислота), включающего четыре атома углерода:

Реакция происходит при участии фермента ФЕП-карбоксилазы, обладающего более высоким сродством к CO2, чем рубиско. К тому же ФЕП-карбоксилаза не взаимодействует с кислородом, а значит не затрачивается на фотодыхание. Таким образом, преимущество C4-фотосинтеза заключается в более эффективной фиксации углекислоты, увеличению ее концентрации в клетках обкладки и следовательно более эффективной работе РиБФ-карбоксилазы, которая почти не расходуется на фотодыхание.

Оксалоацетат превращается в 4-х углеродную дикарбоновую кислоту (малат или аспартат), которая транспортируется в хлоропласты клеток обкладки проводящих пучков. Здесь кислота декарбоксилируется (отнятие CO2), окисляется (отнятие водорода) и превращается в пируват. Водород восстанавливает НАДФ. Пируват возвращается в мезофилл, где из него регенерируется ФЕП с затратой АТФ.

Оторванный CO2 в хлоропластах клеток обкладки уходит на обычный C3-путь темновой фазы фотосинтеза, т. е. в цикл Кальвина.

Фотосинтез по пути Хэтча-Слэка требует больше энергозатрат.

Считается, что C4-путь возник в эволюции позже C3 и во многом является приспособлением против фотодыхания.

Источник