Блок стихи цикла кармен

Три стихотворения из цикла «Кармен» (1914): «Как океан меняет цвет»,«На небе – празелень, и месяца осколок»,«Есть демон утра. Дымно-светел он»,«Бушует снежная весна»,«Среди поклонников Кармен»,«Сердитый взор бесцветных глаз»,«Вербы – это весенняя таль»,«Ты – как отзвук забытого гимна»,«О да, любовь вольна, как птица», «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь». ___Биография Л.Дельмас. _____История любви из https://cumir.ru/aleksandr-i-lyubov-blok-i-delmas

«ДЛЯ ПОЭТА ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ, А ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ СЛУЧAЙНЫМ, ИЛИ ИЗМЕНЕННЫМ ОТРАЖЕНИЕМ ТЫСЯЧИ СРЕД – ВОДНЫХ, ВОЗДУШНЫХ, ГДЕ ПРОХОДИТ ЛУЧ ПОЭЗИИ.» Варлам Шаламов, «Блок и Ахматова»

Блок осенью 1913 года увидел в спектакле петербургского театра Музыкальной драмы Л. А. Дельмас, исполнявшую роль Кармен. Личное знакомство, перешедшее в любовь, состоялось 28 марта 1914 года; пролог к Кармен датирован 4 марта – стихотворение, начатое еще в октябре 1913 г., окончено Блоком за две недели до встречи. В Записных книжках сохранилась запись от 14 февраля 1914 года: «”Кармен” – с мамой. К счастью моему, Давыдова заболела, и пела Андреева-Дельмас-мое счастье.»

* * *

Как океан меняет цвет,

Когда в нагроможденной туче

Вдруг полыхнет мигнувший свет, –

Так сердце под грозой певучей

Меняет строй, боясь вздохнуть,

И кровь бросается в ланиты,

И слезы счастья душат грудь

Перед явленьем Карменситы.

4 марта 1914

***********

Бушует снежная весна.

Я отвожу глаза от книги…

О, страшный час, когда она,

Читая по руке Цуниги*,

В глаза Хозе метнула взгляд!

Насмешкой засветились очи,

Блеснул зубов жемчужный ряд,

И я забыл все дни, все ночи,

И сердце захлестнула кровь,

Смывая память об отчизне…

А голос пел: Ценою жизни

Ты мне заплатишь за любовь!

18 марта 1914

*) ЦУНИГА-персонаж оперы Ж. Бизе «Кармен”-Капитан Цунига, забыв неудачу с Кармен, покупает очередной красотке сладости

********************************

Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь.

Так вот что так влекло сквозь бездну грустных лет,

Сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь.

Вот почему я – твой поклонник и поэт!

Здесь – страшная печать отверженности женской

За прелесть дивную – постичь её нет сил.

Там – дикий сплав миров, где часть души вселенской

Рыдает, исходя гармонией светил.

Вот – мой восторг, мой страх в тот вечер в тёмном зале!

Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя!

Вот чьи глаза меня так странно провожали,

Ещё не угадав, не зная… не любя!

Сама себе закон – летишь, летишь ты мимо,

К созвездиям иным, не ведая орбит,

И этот мир тебе – лишь красный облак дыма,

Где что-то жжёт, поёт, тревожит и горит!

И в зареве его – твоя безумна младость…

Всё – музыка и свет: нет счастья, нет измен…

Мелодией одной звучат печаль и радость…

Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.

31 марта 1914

__________________

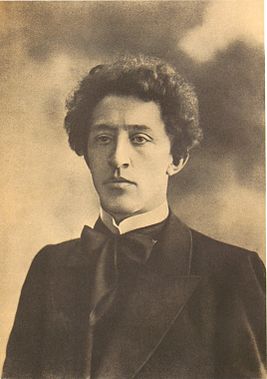

Любовь Александровна Дельмас (Андреева)(урождённая Тыщинская или Тещинская; 1884-1969) – оперная (меццо-сопрано) и концертная певица, вокальный педагог, выступавшая под фамилией матери Дельмас.

Обладала красивым звучным голосом, её отличала яркая внешность. Создала на оперной сцене ряд запоминающихся музыкально-сценических образов. Репертуар Андреевой-Дельмас насчитывал свыше 60 партий, различных по характеру.

Её супруг Павел Захарович Андреев также с успехом выступал в опере. А. Блок посвятил любимой певице лирический цикл «Кармен» (1914).

Родилась 17 сентября (29 сентября по новому стилю) 1884 года в Чернигове в семье банковского служащего Александра Амфиановича Тещинского и Зелины Францевны Дельмас.

С детских лет училась музыке под руководством матери, преподавательницы музыки и иностранных языков. Пению обучалась в 1898-1905 годах в Петербургской консерватории (класс Н. Ирецкой), была принята в петербургскую «Новую оперу» (антрепренёр А. А. Церетели), где пела один сезон. В это же время совершенствовала своё мастерство под руководством М. Славиной.

В 1907 году гастролировала в Казани, Екатеринбурге, Самаре. В 1908-1909 годах пела в Киевской опере (вместе с мужем). Киевский художник А. Мурашко написал портрет певицы (частная коллекция, Санкт-Петербург).

В 1909-1911 годах Андреева блистала на сцене петербургского Народного дома (антреприза Н. Н. Фигнера). Её выступления производили неизгладимое впечатление на Александра Блока, который в марте 1914 года писал:

«Я смотрю на Вас в “Кармен” третий раз, и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюблюсь в Вас… Ваша Кармен совершенно особенная, очень таинственная.»

В 1913-1919 годах Андреева-Дельмас была солисткой петроградского Театра музыкальной драмы, в 1919-1922 годах – ГАТОБа. В 1923 гастролировала по городам Сибири: Ново-Николаевск, Иркутск, Минусинск, Красноярск, Минусинск, в 1926 году – в Уфе и Самаре. В 1928 принимала участие в гастрольных концертах с артистами МХАТа, в 1930 году – с артистами московского Большого театра.

Важное место в биографии Андреевой-Дельмас занимала педагогическая деятельность, которой она посвятила 16 лет своей жизни. Начиная с 1933 года она преподавала сначала в Музыкальном училище при Ленинградской консерватории, а с 1934 года – в самой консерватории, куда была зачислена ассистентом на кафедру профессора Андреева Павла Захаровича. Работая в качестве сотрудницы профессора, Андреева-Дельмас одновременно вела собственный класс пения и подготовила к выпуску ряд одаренных студентов, которые затем пели во многих известных театрах СССР. Наиболее выдающиеся из них – профессор М. Л. Болотова, доцент И. П. Тимонова-Левандо, заслуженные артистки РСФСР О. Д. Андреева и Т. Е. Смирнова, заслуженная артистка Армянской ССР М. А. Джалалова.

В 1938 году Любовь Александровна получила звание доцента, была награждена почетными грамотами за активное участие в массовой работе.

В годы Великой Отечественной войны принимала участие в организации шефских концертов для солдат. В 1944 году была награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» (за непрерывные занятия со студентами во время блокады Ленинграда).

Умерла 30 апреля 1969 года в Ленинграде, пережив супруга на 19 лет; похоронена на Красненьком кладбище.

___________________________

АЛЕКСАНДР И ЛЮБОВЬ БЛОК И ДЕЛЬМАС

Такое бывает: поэт способен провидеть то, что его ждет, может, скажем, напророчить себе встречу с женщиной. Так случилось, например, с Александром Блоком. Еще в ранних его стихах возникает образ цыганки, слышатся звон монист, удары в бубен. Он словно ждал момента, когда плясунья кочевая, «как отзвук забытого гимна», вспыхнет перед ним звездой в ночи и войдет в его судьбу.

Предчувствие не обмануло. Она пришла, явилась в образе Карменситы, влекущая, как колдунья, с жарким взглядом, полоснувшим насмешкой, с песней нежных мраморных плеч – до ужаса знакомая, далекая и близкая.

Прежде чем он разглядел ее. Блок услышал ее меццо-сопрано – она пела на сцене Музыкальной драмы, пользуясь особым успехом в роли Кармен.

Когда это случилось? Скорее всего, осенью 1913 года. А в начале следующего произошла их встреча. Ему шел тридцать четвертый год, столько же было и ей.

До этого Блок написал Любови Александровне Дельмас – так звали певицу – несколько писем. Удивительные по искренности любовные послания. Поэт говорил о том, что не влюбиться в нее невозможно, хотя он не мальчик, знает эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе, ибо «много любил и много влюблялся». И еще признался, что, как гимназист, покупает ее карточки, стоит дураком под ее окном, смотря вверх, ловит издали ее взгляд, но боится быть представленным, так как не сумеет сказать ничего, что могло бы быть интересным для нее. И мечтает лишь поцеловать руку, которая бросила ему цветок, и он, как Хозе, поймал его. В эти дни он пишет и отсылает Карменсите первые посвященные ей стихи.

Наконец в последних числах марта они встретились.

В ту ночь, после свидания, Блок написал два стихотворения, обещая в одном из них:

Ты встанешь бурною волною

В реке моих стихов,

И я с руки моей не смою,

Кармен, твоих духов…

Так случилось, что оба они жили на Офицерской – судьба! – почти на краю города. Его дом, где Блок поселился два года назад, стоял в самом конце улицы, упиравшейся в этом месте в мелководную Пряжку – речушку с грязными, размытыми берегами.

Ее дом, угловой, находился чуть ближе. Она занимала квартиру в последнем, четвертом этаже, «там, под высокой крышей», было ее «окно, горящее не от одной зари».

После знакомства Блок и Дельмас виделись чуть ли не ежедневно. Пешком возвращались из театра на Офицерскую. Или белыми ночами бродили по закоулкам старой окраины, по Заводской, Перевозной, мясной… И шли к Неве по набережной Пряжки, через мост, который он назвал «Мостом вздохов», – пояснив, что есть такой же, похожий, в Венеции. Ужинали в ресторанах, пили кофе на вокзале, ездили на Елагин остров, гуляли в парке, ходили в кинематограф, катались с американских гор.

Дельмас – это сценический псевдоним, по фамилии матери. Она же урожденная Тишинская. Ее отец, Александр Амфианович, был видным общественным деятелем в их родном Чернигове и скончался, едва она окончила гимназию. Любовь к музыке родилась еще в семье, главным образом благодаря матери, от которой получила первые уроки пения и игры на фортепьяно. Она же привила вкус, серьезное отношение к вокалу. Впрочем, у них у всех в семье были хорошие голоса. А про Любу кругом только и твердили, что грешно с такими данными не учиться. По правде говоря, она и сама мечтала о театре. И вот поступила в Петербургскую консерваторию. Причем конкурс прошла блестяще. Еще во время учебы спела партию Ольги в «Евгении Онегине». Пела в Киевской опере, в петербургском Народном доме, вместе с самим Шаляпиным участвовала в заграничном турне и исполняла партию Марины Мнишек в «Борисе Годунове». Это была огромная школа – выступать с таким корифеем. Потом пела в «Риголетто», «Пиковой даме», «Аиде», «Снегурочке», «Парсифале», «Царской невесте» и, наконец, в «Кармен» – это, пожалуй, лучшая ее партия. Весной прошлого года ее пригласили в Музыкальную драму – театр молодой, ищущий новых путей в искусстве. Она согласилась и пришла сюда на второй сезон его работы.

Те, кому доводилось их видеть в ту пору вместе, в фойе ли театра, на концерте или на улице, с удивлением отмечали, как они поразительно подходят, гармонически дополняют друг друга. Особенно это было явно, когда Блок и Дельмас выступали вдвоем со сцены. Так было, например, на литературном вечере, состоявшемся в годовщину их знакомства – Блок читал свои стихи, она пела романсы на его слова, и в зале Тенишевского училища, где они присутствовали на первом представлении «Балаганчика» и «Незнакомки». Она тогда была особенно ослепительна в своем лиловом открытом вечернем платье. «Как сияли ее мраморные плечи! – вспоминала современница. – Какой мягкой рыже-красной бронзой отливали и рдели ее волосы! Как задумчиво смотрел он в ее близкое-близкое лицо! Как доверчиво покоился ее белый локоть на черном рукаве его сюртука». Казалось, вот оно, его счастье, которое нашел однажды в Таврическом саду, где они вместе выискивали на ветках сирени «счастливые» пятиконечные звездочки цветков.

История их любви запечатлена в его письмах и многих стихах: ей посвящены циклы и книги «Кармен» «Арфа и скрипка», «Седое утро», многочисленные записи в дневниках и записных книжках. Поэт подарил ей поэму «Соловьиный сад», которую завершил осенью 1915 года, с надписью: «Той, что поет в Соловьином саду». Но еще раньше, на излете тревожного четырнадцатого года, опубликовал стихотворный цикл «Кармен».

К сожалению, свои письма к поэту (он вернул их ей) Любовь Александровна сожгла незадолго до своей смерти в апреле 1969 года. Подумать только: она, знавшая великого Блока, была нашей современницей! К счастью, некоторые литературоведы успели побывать у нее, ознакомились с архивом, письмами, фотографиями, записали воспоминания.

В своей известной книге о Блоке В. Орлов пишет, что по сохранившимся ее снимкам довольно трудно догадаться о бушевавшей в ней когда-то «буре цыганских страстей». Но и в самой Л. А. Андреевой-Дельмас (она вышла замуж за известного певца), к тому времени уже далеко не молодой, грузной женщине, от блоковской Кармен остались разве что медно-рыжие волосы.

Была ли она вообще красива? Скорее, привлекательна. Блок имел свое представление о женской красоте. «Все его женщины, – отмечает В. Орлов, – были некрасивы, но прекрасны, – вернее сказать, такими он сотворил их – и заставил нас поверить в его творение».

Блок невольно сравнивал то чувство, что переживал теперь, с чувством, которое испытывал прежде.

В молодые годы, до женитьбы на Л. Д. Менделеевой, увлекшись элегантной, красивой дамой на двадцать лет старше себя. Блок запоем писал стихи, посвящая их К. М. С. – то есть Ксении Михайловне Садовской. Через несколько лет, оказавшись в немецком курортном городке Бад-Наугейме, где когда-то начался их роман, так же залпом написал большую часть стихов цикла «Через двенадцать лет», посвященного воспоминанию о ней.

Однако сквозь жизнеутверждающие звуки его строф зазвучали тревожные ноты, отражая жизненные перипетии их романа. Над «страстной бездной» стали витать «обрывки мыслей о будущем».

Наступил июнь. Блок должен был ехать в Шахматове. Любовь Александровна – к себе на родину в Чернигов. Он подарил ей на прощанье свою фотокарточку, она оставила адрес и просила писать.

В конце июня пришло наконец от него письмо. Она уж было думала, что он забыл ее.

Нет, не забыл, но его терзает мысль и он хочет знать: когда, как и что будет с ними? Что станет с их счастьем, которое нашли тогда в сирени?

С этих пор беспокойство его росло. И вот Блок уже с горечью сознает, что надо расставаться, но расстаться все труднее. «Никогда, никогда не поймем друг друга мы, влюбленные друг в друга», – приходит он к печальному заключению.

Они резко расходились во взглядах на искусство. Для него – оно там, где ущерб, потеря, страдание, холод. Художник не может быть счастлив. Ей, жизнерадостной по мироощущению, эта мысль была противопоказана. Она не желала соглашаться.

Но «таков седой опыт художников всех времен», -. настаивал Блок, считая себя ничтожным звеном длинной цепи этих отверженных.

По-своему он переживал древнюю, как мир, коллизию борьбы любви и долга, под которым разумел служение поэзии. Блок писал ей: «Я не знаю, как это случилось, что я нашел Вас, не знаю и того, за что теряю Вас, но так надо. Надо, чтобы месяцы растянулись в годы, надо, чтобы сердце мое сейчас обливалось кровью, надо, чтобы я испытывал сейчас то, что не испытывал никогда, – точно с Вами я теряю последнее земное. Только Бог и я знаем, как я Вас люблю».

И все же, сколь ни трудно, он пытается найти в себе силы для мучительной разлуки. И находит.

Отныне в их отношениях наступает период отлива, хотя иногда еще и случаются приливы. То ее звонок разжалобит и он согласится на свидание, то она напомнит о себе корзиной красных роз, то проявит заботу о его полухолостяцком быте.

Эти ее знаки внимания будили в нем восп оминания о прошлом. И однажды, поддавшись им, он достал забытый «ящик, где похоронена Л. А. Дельмас», и начал его разбирать.

В нем оказались какая-то груда лепестков, сухие цветы, розы, ветки вербы, ячменные колосья, резеда; какие-то листья шелестели под руками.

«Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья (“счастья”, да) с этой женщиной». Пальцы перебирали шпильки, ленты, цветы и слова на бумажных клочках, что сохранились и не были им сожжены при получении.

«Бедная, она была со мной счастлива…»

.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Андреева-Дельмас,_Любовь_Александровна https://cumir.ru/aleksandr-i-lyubov-blok-i-delmas

Источник

1. Страстный образ Кармен.

2. Музыкальность дикой прелести.

3. Недосягаемый свободный мир.

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

А. С. Пушкин

А. А. Блок известен нам как создатель образа Прекрасной Дамы, которая прошла путь от божественного существа до простой женщины, встречаемой в повседневной жизни. Но подобное изменение не лишает ее ореола таинственности. Она также остается для нас тайной, которую Блок разгадывает в каждом своем поэтическом произведении. Поэтому его творчество можно разделить на определенные периоды. Но все они создают единое полотно, рассказывающее о великой любви не только лирического героя, но и самого поэта к женщине, своей родине, любимому краю.

Особе место в этой картине занимает цикл «Кармен». Он становится своеобразным рассказом в рассказе. В нем десять стихотворении объединено одним роковым образом Кармен. Тексты подчиняются своему внутреннему развитию, которое начинает движение с первой строчки и заканчивает в последней. Четкое обозначение центральной фигуры заставляет нас еще перед началом чтения посмотреть на этот неоднозначный образ со стороны. В творчестве Ж. Бизе одноименная пьеса стала вершиной реалистического искусства. Она смогла привнести на сцену театров живое дуновение свободной жизни. Такая постановка не могла оставить в стороне поэтическую и кипучую натуру поэта. Он не раз был на представлении, где в образе Кармен выступала Л. А. Андреева-Дельмас. И весь ее страстный образ он смог воплотить в цикле из десяти стихотворений.

Как океан меняет цвет,

Когда в нагроможденной туче

Вдруг полыхнет мигнувший свет, –

Так сердце под грозой певучей

Меняет строй, боясь вздохнуть,

И кровь бросается в ланиты,

И слезы счастья душат грудь

Перед появленьем Карменситы.

В начале цикла поэт словно подбирает краски, с помощью которых можно было бы запечатлеть тот образ, который остался в его душе после появления Карменситы. Поэтому во втором стихотворении цикла каждая строфа оканчивается многоточием. Он приближается к данному образу, но сам себя обрывает. Смятенная душа не находит слов, чтобы еле уловимые природные образы собрать в один большой портрет, который мог бы отразить всю кипучую энергию героини, какой была на сцене Андреева-Дельмас. И о себе лирический герой практически ничего не говорит. Он использует образ окна, в котором постоянно горит свет. Это сама душа светиться пламенем, зажженным актрисой в поэтической душе Блока. И только в следующем третьем стихотворении нам открывается образ той, которой посвящен данный цикл.

…И золото кудрей – червонно-красным,

И голос – рокотом забытых бурь.

Вся природная стихия воплотилась в этом облике. Лирический герой запечатлел в своем полотне только то, что стало ему особенно дорогим и близким. Это пышные кудри с «мистическим» отливом и голос, который уносил не только героя, но и других зрителей в страстный мир оперы знаменитого композитора. Так какой же она была на самом деле? На этот вопрос отвечает четвертое стихотворение цикла. В нем представлена игра Кармен на сцене. И мы понимаем, что в такой страстный и жгучий характер просто нельзя не влюбиться. Лирический герой использует короткие, но очень выразительные фразы, что создает определенную динамику в самом повествовании. Стихотворение словно начинает подчиняться неуемной энергии главной героини.

…В глазе Хозе метнула взгляд!

…Блеснул зубов жемчужный ряд…

Больше значение в этом произведении играет поэтика знаков препинания. Многоточия чередуются с восклицательными знаками. Кажется, что лирический герой на миг задумывается, но как только перед ним он возникает знакомый образ, он снова оживает.

Так при звоне знакомого бубена герой видит творческие сны. Карменсита становится его музой. Она словно рождает в нем новые образы. Поэтому он и проходит серые стены, чтобы затесаться в пестрой толпе, спешащей на яркое и захватывающее душу представление. Такой поэтической картиной и замыкается первая часть цикла. Из него мы узнали только штрихи того образа, который становится своеобразней музой для лирического героя.

В шестом стихотворении цикла у лирического героя появляется шанс встретить не жгучий и горящий образ на сцене, а простого человека. И в этой фигуре все также видны уже знакомые черты облика Кармен: Лирический герой даже сравнивает ее с угрюмыми львами, которые выглядывают из-за ограды. Но действительная жизнь служит контрастной картиной тому образу, который остается близким, но в то же время очень далеким, на сцене.

И бледное лицо… и прядь

Волос, спадающая низко…

Поэтому в памяти лирический герой хочет запечатлеть тот образ, который он видит на сцене: «поступь с истомой», «песня нежных плеч». Но он словно удаляется от лирического героя и остается на недосягаемом расстоянии.

Как память об иной отчизне, –

Ваш образ, дорогой навек…

Так, образ Кармен снова отдаляется от него. И «дорогой навек» облик не наполняет сердце лирического героя своим трепетом. Кажется, что он снова вернулся к реальной жизни и сам спрашивает себя о том, остается ли его сердце у Кармен или нет. И мы понимаем, что у него в душе сохранился только отзвук того, что раньше переполняло сердце. Поэтому все увиденное ему кажется просто сном. Ее дикую прелесть он теперь сравнивает с музыкальными инструментами. Так от живописного образа остается лишь звук, который нельзя уловить. Его можно сохранить только в своей душе, если она звучит в унисон с «одичалой прелестью» Кармен.

Через этот образ входит в душу лирического героя ее сказочный синий и певучий край. В нем же не перестают кипеть цыганские страсти. Поэтому они вырываются из того плена, в который их заключил партер. Лирический герой понимает, что любовь и вольная натура Кармен дарила ему самое главное в жизни – свободу. Он старается в своих строчках запечатлеть ее облик. Но это ему не совсем удается, поэтому и эта строфа заканчивается многоточием.

Ты встанешь бурною волною

В реке моих стихов,

И я с руки моей не смою,

Кармен, твоих духов…

Лирический герой понимает, что дорогой и прекрасный образ можно попытаться сохранить только в своем сердце и стихотворениях. Но он надеется на ответное чувство, что Кармен тоже о нем не забудет. Они вместе пройдут большой и сложный путь. И в душе каждого останется та прекрасная встреча, когда в партере царила темнота. В последнем стихотворении цикла лирический герой признается, что этот вольный и свободный образ цыганки, воплощенный на сцене Л. А. Андреева-Дельмас, никому и никогда принадлежать не будет. Она живет в своем особом мире, к которому можно прикоснуться только в качестве зрителя спектакля. Но в жизни все происходит по-другому.

Здесь – страшная печать отверженности женской

За прелесть дивную, – постичь ее нет сил.

Там – дикий сплав миров, где часть души вселенской

Рыдает, исходя гармонией светил.

И между этими двумя мирами нет ничего общего. Образ, «дорогой навек», уже отрывается от земли. Он превращается в звезду, летящую по своей выбранной орбите к тому миру, который ему намного ближе и роднее. Ведь там нет измен, но нет и счастья, то есть в нем нет никаких половинок – все предстает в неразрывном единстве. И такой странный мир и сладостная мелодия завораживает лирического героя. Но только в последней строке он признается в том, что сам такой же, как Кармен.

Мелодией одной звучат печаль и радость…

Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.

И мы понимаем, почему именно такой образ нашел воплощение в цикле стихотворений, почему лирический герой не раз ходил на оперу именно с ее участием. В этом образе он нашел не только родственную душу. Весь образ представлял собой натуру лирического героя. Он запечатлел свои переживания, до краев переполняющие его душу, в своих поэтических творениях. На сцене же это смогла сделать Л. А. Андреева-Дельмас в образе Карменситы. И этим двум мирам удалось найти друг друга. Но в конце цикла мы видим, что они снова расходятся. Значит, в душу лирического героя начинают входить новые события и впечатления. Они не вытесняют «дорогой навек» образ, а просто оставляют ему очень мало места. Но мы понимаем, что память об этой встрече сохраниться в сердце лирического героя на всю жизнь.

Так в небольшом повествовании на примере одного сценического образа. Блок еще раз попытался приоткрыть нам дверь в свой мир чувств и переживаний. Возможно, что в последней строке цикла признание о таком родстве героев – лирического героя и Кармен – имеет непосредственное отношение и к самому поэту. В нем тоже живет частичка той Карменситы, которая может в этом темном и страшном мире жить по своему вольному и свободному закону, позволяющему оторваться от земли и приблизиться к звездам. Поэтому мы можем сказать, что в образе Кармен нашла отражение и натура самого А. А. Блока.

Источник